論策展人在藝術生態(tài)系統中的定位

——以艾布拉姆斯圖式為參照

劉心恬

(山東藝術學院藝術管理學院,山東 濟南 250300)

一

進入新世紀以來,藝術審美活動的機制呈現出更加鮮明的時代特征,逐步融合為多元要素共生并存的生態(tài)系統。促成新特征生成的原因是多方面的,關鍵因素之一便是新的藝術要素的生成。新的語境催生新的元素,新的元素反之完善其時代特質。“融媒體”與“眾籌”等熱點現象作為外部因素影響著藝術的發(fā)展,也改變著藝術創(chuàng)作與欣賞的方式,并使策展人更普遍地參與到藝術活動中去。

2014年,王斐與盛葳在洞察國際國內藝術實踐發(fā)展的形勢后不約而同地指出,“現在世界范圍內已經進入獨立策展人時代”[1],“20世紀90年代中后期,中國藝術界開始迎接策展人時代的到來”[2]。在這一新的語境中,策展人已成為鑒賞藝術作品與籌劃舉辦藝術活動的標配,甚至作為藝術生產的最初源頭,成為藝術創(chuàng)作過程中不可缺少的合作伙伴。“一時間策展人成為藝術界的資源樞紐和配置核心,掌握藝術家和作品的選擇權,學術評定話語權、展廳展墻的分配權,乃至獲獎和收藏的推薦權。”[3]2015年,王賀于《試論中國當代藝術的策展傳播研究》一文中斷定,“獨立策展人已經成為藝術生態(tài)結構中的重要組成部分”[4]。

在時代呼喚策展人、需要策展人的時刻,學界對策展人的身份定位及其存在的必要性等問題仍有爭議,尚未給出一個令人信服的答案。策展人的領域與批評家所從事的工作有何區(qū)別?批評家是否也可以勝任策展人的工作?近年來頻繁被提出的策展終結論保守地否定策展人存在的必要性,并抵觸策展時代的到來,認定策展工作是對藝術家獨立性的巨大挑戰(zhàn)。因此,策展人與批評家的工作性質是否重合?策展終結論是否符合藝術史發(fā)展的內在規(guī)律與必然趨勢?上述問題還要從理論層面予以論證解答,而不是策展人與藝術家依其所需各說各話。

一般認為,以1969年塞曼策劃的“當態(tài)度變成形式”展為標志,策展人這一身份誕生。如今許多知名獨立策展人已常年活躍于各大藝術展中,成為常態(tài)化、規(guī)范化運作機制的核心力量。20世紀70年代末到80年代末的中國藝術史發(fā)展歷程中,藝術家自身攜帶了一定程度的策展意識,但尚未構成一種職業(yè)自覺。直至20世紀90年代,陸蓉之將curator一詞翻譯為“策展人”,在藝術策展的層面影響了之后的諸多雙年展,進而“在新世紀之初對藝術策展人的身份認同已經確立”[5]。由此可見,20世紀60年代末,策展人這一職業(yè)在世界范圍內已誕生,但相關理論建構工作卻未及時跟進。從現有研究成果來看,策展人的定義問題尚未得到明晰而透徹的言說。當研究涉及“策展人”一詞時,學者頗多使用從字典借來的定義。譬如,許傳宏認為,“所謂‘策展人’一般是指在美術館或博物館等非盈利性藝術機構的藝術展覽活動中承擔構想、組織、管理與服務的專業(yè)人員。”[6]安珊萱指出,“策展人一般指在藝術展覽活動中擔任構思、組織、管理的專業(yè)人員。”[7]王斐也認為,策展人“是展覽策劃人,即在和藝術相關的展覽中承擔策劃、組織以及管理的專門人員”[8]。此類描述作為工作定義基本滿足了論說需求,但無法揭示策展人身份的深層實質,也難以將之與一般的藝術管理者區(qū)分開來。即是說,上述定義未將策展人這一新的藝術元素放置在藝術審美活動的系統中予以審視。因而,界定策展人首先要回歸其與其它藝術要素的關聯性的考察。

任何藝術元素都難以孤立于其它元素而獨自存在。有不少學者使用“藝術生態(tài)系統”或“藝術生態(tài)結構”等詞,以強調藝術審美活動中各要素之間息息相生的親緣關系。關于這一經典問題,早有美國著名學者艾布拉姆斯的藝術四要素論,影響甚至框定著學界對文藝理論的探討。在新的時代語境下,這一理論是否依然符合新生藝術發(fā)展的現狀?有學者將四要素論置于傳播學視野中重新審視,譬如李玉臣在多篇文章中提到建構藝術活動第五要素的必要性,認為“構成藝術整體活動的基本因素應該有五個,即世界、作者、媒介、作品和讀者”[9]。其中,“媒介是藝術要素中最為根本的一個要素”[10],其它要素一旦脫離媒介便無法存在。在文論研究領域,也有學者強調媒介對文學作品的存在與審美接受的重要作用,提出了第五元素說以改良艾布拉姆斯的藝術四要素論,使之順應媒介時代文學活動的新變。譬如單小曦指出,“現代傳媒是……文學活動的‘第五要素’”[11],這一要素是“文學動態(tài)存在方式中的不可或缺的本體性構成要素”[12],文學活動一旦脫離了媒介要素是無法存在的。

可見,藝術以不同于既往的新狀態(tài)存在于當下語境中。由于新元素的出現,艾布拉姆斯的藝術四要素論確有滯后于當下藝術現狀之處。既有經典理論應被賦予新的時代內涵,與時俱進方能持續(xù)作為理論支撐,有效地服務于不斷更新的藝術實踐。但媒介是否是艾氏圖中并未包含的全新元素?將媒介視為第五個藝術要素是否合理?又如何在這新的視閾中為藝術四要素論穩(wěn)妥地增賦新的內涵?策展人是否可被視為第五元素?藝術為何會呈現新的存在狀態(tài)?這一新的存在狀態(tài)有何基本特征?總體性的新特征如何具化并滲透在藝術的各個要素中?被重新闡釋的藝術四要素與新的時代語境究竟如何契合?整個藝術生態(tài)系統因此牽一發(fā)而動全身地發(fā)生了哪些轉變?如何在新的藝術要素論中系統而融合性地解析策展人的身份性質?上述問題皆有待細致思考,并須通過理論話語予以言說,來達成以問題聚理論的詮釋系統。這些問題不解決,就無法以新的藝術要素論作為理論支撐與時俱進地詮釋新生的藝術現象與審美潮流。因而,藝術四要素論在當前語境下仍可發(fā)揮重要功能,前提是依據藝術實踐的時代特征適時調整并更新對諸要素內涵與關系的闡釋。

從宏觀的角度觀之,文化語境的轉換為藝術審美活動提供了新生機遇,藝術要迎接新時代特征的到來,四要素的內涵需要反思與調整;從微觀的角度而言,策展人這一新元素的加入使藝術實踐增添了新的環(huán)節(jié),也為藝術生產范式提供了改良的可能。如何在新的時代語境下定位藝術四要素并進而在其所建構的藝術生態(tài)系統中定位策展人的身份,就成為當前亟待理論界思考的內容。

二

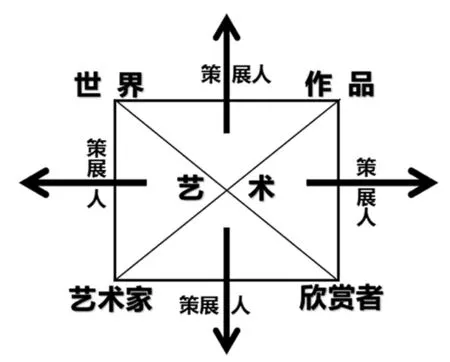

如何根據新的語境調整藝術四要素論?作為媒介的策展人能否位列第五元素?這要以藝術四要素論的基本圖式(圖1)為參照進行審視。策展人的出現使若干藝術要素的內涵均發(fā)生了相應變化。譬如,策展人與藝術家兩個元素產生了交集。藝術家與策展人展開對話后,常能獲取一種審美地觀照世界的靈感,進而激發(fā)藝術創(chuàng)作的動機。策展人在藝術生產的最初環(huán)節(jié)便有所貢獻。再者,策展人或由藝術研究領域的學者、博物館研究員等擔任,但在跨界參與策展工作的群體中,歷來不缺乏具有策展意識與理論水平的藝術家。策展人與藝術家常在身份上發(fā)生重疊。“策展本就是一次獨立的藝術行為”[13],參展的藝術作品首先是策展人創(chuàng)作一次展覽所調動的藝術元素。可見,藝術家與策展人時而互助、時而交鋒,又時而同位同質。此二元素的交互使得作品這一元素的內涵也被擴展了。策展時代到來后,所謂作品,不再局限于藝術作品,也包含了藝術展覽。有學者與策展人指出,“展覽本身是策展人創(chuàng)作的一件作品”[14]、“展覽從某種程度上就是一件藝術作品。”[15]經過藝術主題的策劃,被受眾審美接受的不只是藝術作品,也包括了作為策展人作品的藝術展覽本身。

圖1 艾布拉姆斯四要素關系圖

此外,藝術家與欣賞者之間進行溝通的橋梁也不再僅限于作品本身,策展人的出現意味著在作品與欣賞者之間又架起了一道闡釋意義的橋梁。創(chuàng)作動機從藝術家出發(fā),經由策展人與作品的聯合呈現,才向受眾生成了藝術價值與審美內涵。這種聯合呈現的過程是創(chuàng)作主體主動邀請欣賞者進入其中參與審美體驗的過程。作品意義的生成須由藝術家、策展人、作品及其展陳環(huán)境、欣賞者等要素共同完成。上述要素也因這一生成過程而具備了審美主體性,即作品不再是純粹物質性的、等待受眾前來觀瞻的冷漠存在;欣賞者也不是流連于作品前被動地走馬觀花的接受者。在策展人為之提供的動態(tài)藝術體驗中,審美接受行為的聯合創(chuàng)作性和參與性被提到新高度。

加入了策展人這一要素,更便于揭示三要素之間的動態(tài)生成關系,由下圖所包含的六條關系線(圖2)可清楚見出。在策展人與四要素的密切關聯中,可窺見一條充分界定藝術策展人身份的途徑。

圖2 藝術生態(tài)系統圖

首先是“藝術家—策展人—世界”一線。2011年,在《東方藝術》關于策展人的一次話題調查中,不少藝術家表示樂于與出色的策展人合作。他們將策展人比作橋梁、鏡子、戰(zhàn)友、愛人以揭示策展人與藝術家的理想關系。[16]策展人是藝術家與世界之間的橋梁,在與策展人的對話中,藝術家得以更深刻而全面地觀察社會現象;策展人是藝術家的鏡子,在與策展人的交流中,藝術家更清晰而系統地梳理著自己對世界的認識;策展人是協助藝術家共同對抗異化的戰(zhàn)友,藝術家的創(chuàng)作通過策展方案的呈現,可對受眾產生更強烈的沖擊力;策展人又是藝術家的愛人,在彼此理解與扶持中以審美的方式觀照這個世界。策展終結論認為策展人取消了藝術家思考世界的獨立性,是未能正確認識策展人身份實質而得出的結論。策展人以多維文化視閾協助藝術家以審美的方式觀照世界,不意味著其有意圖或有資格取代藝術家進行藝術創(chuàng)作實踐。確切地說,在這一藝術審美活動中,策展人扮演了智囊與軍師的角色,而不是沖入敵陣帶兵打仗的將軍。策展人也要明確自身的位置,恰當地發(fā)揮應有的作用。

其次是“藝術家—策展人—作品”一線。除布置展陳等基本工作外,策展人還在作品初步完成后對藝術家的創(chuàng)作進行補足,以藝術語言安排作品的呈現方式,進而打開作品意義向外傳遞的通路。在2016年的《別處》展中,策展人梁克剛的一篇序言清晰而到位地傳達了藝術家郭燕的作品誕生的兩地文化語境及其抒發(fā)的離愁別緒,使抽象的作品在審美內涵層面充滿了人情味兒,醇厚踏實而平易近人。倘若藝術家的工作是以高高在上的話語進行抽象的言說,策展人的使命便是在保留藝術家這份清高姿態(tài)的前提下使之不至于曲高和寡,而是曲高也可共鳴。在2009年《運動的張力》展中,藝術家隋建國通過與策展人巫鴻的對話以動態(tài)展陳的方式突破了傳統雕塑靜置的基本特征,在物質的運動中也展現了深刻的反思性與創(chuàng)新的思維張力,使作品具有了藝術史的意義。

再次是“藝術家—策展人—欣賞者”一線。作為聯系人與推介者,“策展人的工作之一就是考慮觀眾,一個展覽的呈現往往是需要設計的,這種設計不僅僅是視覺上的審美,而是展陳邏輯,……在觀看過程中,觀眾的觀看是已經被設計的。”[17]《運動的張力》展前,巫鴻與隋建國反復商討如何在有限空間中最大限度地發(fā)揮作品的審美感知效果,這便是通過策展的途徑設計觀眾的觀看方式,使之感受動與靜、安全與威脅之間的張力,也通過感知空間的變量來把握自我身處的位置,進而生成充足的審美體驗,達到藝術家追求的理想效果。同時,作品也因策展人的參與而呈現靈活多元的外觀,包含了更多意義闡釋的可能性,也更易隨個體化的藝術需求滲透進受眾的審美接受體驗。

在“作品—策展人—世界”這條線索中,通過策展活動,藝術作品與世界的關聯更加緊密。一方面,從藝術作品被生產的角度而言,在許多現代裝置藝術展中,作品的動態(tài)性、未完成性與延續(xù)性為策展人發(fā)揮所長提供了更多的機會。作品結構中留存的空白有待策展人以多元文化元素進行填充,使其意義更具藝術生命力。另一方面,從藝術作品被闡釋的角度而言,策展人將作品作為藝術事件的構成元素編排在一次展覽中,其敘事邏輯彰顯的不僅是藝術史分支的線索脈絡,也是策展人所在世界的文化習性與審美風尚。通過對藝術作品的再敘事,策展人將植根于特定民族文化的自我隱形地糅入了藝術家身處的時空語境之中,使作品在意義生成的過程中,呈現出藝術家與策展人之間或和諧或異質的雙重文化背景。二者若契合共鳴,則強化這一文化背景的力量;二者若沖突碰撞,則凸顯文化差異的影響。

再有“欣賞者—策展人—世界”一線。藝術的社會職能之一便是審美地認識世界。與科學知識不同,藝術的認知方式具有間接性。因而,策展人以展覽敘事的形式詮釋作品的意義,對受眾借助藝術之眼觀看世界的效果而言是有益的。此外,藝術的認知職能還具有形象性與體驗性,這一點也鮮明地體現在策展時代的藝術審美活動中。策展人幫助欣賞者透過藝術作品去捕捉藝術家所關注的現象與問題,主要途徑是建構審美體驗的氛圍,使欣賞主體沉浸其中、自覺感悟。許傳宏指出,“展覽不再作為一個導師向觀眾灌輸任何知識或真理,而是不發(fā)一言地向觀眾袒露自身,聽從審美直覺判斷。”[18]正是策展人對觀展審美體驗的設計與引領,使欣賞者有可能在同一時空內同時窺探藝術的四個要素。一次觀展體驗將藝術家、欣賞者、作品與世界置于同一藝術平臺,構筑這一平臺的便是策展人。得益于審美體驗的營造與參與,“世界”不僅指的是藝術家、欣賞者與作品所在的社會歷史文化語境,也指“藝術界”——在一次藝術展覽中由策展人凝聚建構的藝術生態(tài)語境。

在“作品—策展人—欣賞者”一線中,三者關系表現為兩方面。其一,藝術家在完成創(chuàng)作之后,其創(chuàng)作動機與作品意義可通過批評家與藝術史家以藝術史敘事的學術話語形式傳達給欣賞者。但要繼續(xù)保留藝術語言的形式,啟迪觀者在直面作品時有所體悟,須借助策展人之手聯絡藝術作品與欣賞者。其二,藝術作品的物理性存在形態(tài)囿于特定時空限制,先天地包含著有限性。但在策展人的巧妙安排下,作品在可被觀者感知到的時間與空間維度上皆有所延展。顧振清認為,優(yōu)秀的策展人要為欣賞者預設一種完整的“浸泡式體驗”,使之清空所知以空靈的心態(tài)直面作品并與之對話。“策展人的責任就是輔助藝術家將觀眾更有效地帶入到展覽的語境之中,通過這種帶入讓觀眾有所感悟。”[19]

由上述六條關系線的簡要分析可見,策展人在當下藝術審美活動中扮演著重要角色,是艾布拉姆斯圖式中以箭頭形式存在著的隱形元素。策展人并不是獨立于四要素之外的新要素,它只在與四要素的交互關系中顯現自身。在不增減藝術四要素的前提下,從策展人的角度出發(fā)更新對各元素關系的闡釋,便可為艾氏圖式賦予新的時代規(guī)定性。圖式中的箭頭不只表示一種抽象關系,也可以通過實體化的形態(tài)作為策展人而存在。當然,這一箭頭所代表的媒介要素的身份是靈活的,在其它語境下,它也可兼具批評家、收藏家等主體身份或畫廊、拍賣行、藝術博物館等機構身份。策展人與四要素的交叉關系使之有資格位列藝術生產鏈條的一個不可或缺的環(huán)節(jié),這證明了策展人存在的必要性。王春辰認為,策展作為一個新職業(yè),“是社會需要的一種交叉性的工作。”[20]這一“交叉性”的內涵是極為豐富的,從上述六條線索中每三元素之間的關系便可窺見。

新增對策展人及策展行為的闡釋之后,藝術四要素論方能全面反映藝術審美活動的細部特征并構筑其運作機制。得益于策展制度的普及,藝術生產鏈條的最終產品指向多元化的存在形態(tài),它不僅是藝術家依托于某種媒材介質創(chuàng)造的作品,更是策展人為受眾提供的一種藝術審美體驗。對生成一次充分的藝術審美體驗而言,策展人所發(fā)揮的作用不應也無法被藝術家與批評家替代。

三

依上圖所見,四要素經由策展人而彼此關聯,所呈現的六條關系線索使藝術審美活動以藝術生態(tài)系統的形態(tài)存在著。在藝術策展的時代語境下,藝術生態(tài)系統旨在向欣賞者、藝術家與世界提供一種完整而交互的藝術審美體驗。張苗苗指出,“在當代藝術多樣發(fā)展的現實境遇中,藝術生態(tài)系統的內部分工愈發(fā)趨于系統化和細化,策展人作為系統內的重要部分,其身份和職能也隨著新文化格局的確立而呈現更加專業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。”[21]另一方面,新世紀以來,全球范圍內文化的制造與傳播呈現出跨界性。細化與跨界這兩大趨勢的對抗與轉化在藝術審美領域的體現即藝術家、作品、世界、受眾與作為其間媒介的策展人已構成一種藝術生態(tài)系統。在這種新型結構中,四要素的生成、塑造、運作的過程皆因策展人的參與而被賦予了新的內涵;而策展人也因典型的跨界性,穿梭于創(chuàng)作主體、欣賞主體與作品之間,實現著自身的審美判斷與媒介價值。

因此,合理詮釋藝術四要素的前提在于承認藝術是一種審美系統。在藝術生態(tài)系統中,四要素為審美體驗的發(fā)生、持續(xù)、消費、轉化等階段貢獻著各自的不同作用。在四要素之間扮演聯系人的不是抽象的、看不見的理論言說,而是將之付諸于具體實踐的策展人。策展時代語境下,藝術生態(tài)系統以新機制運轉,策展人正是新機制中聯合各部件的樞紐。

參考文獻:

[1][8]王斐. 俄羅斯當代藝術——策展人時代[J].電影評介,2014,(17).

[2][3]盛葳. 中國需要什么樣的策展人[J].美術觀察,2014,(3).

[4]王賀. 試論中國當代藝術的策展傳播研究[J].美術教育研究,2015,(9).

[5][6][18]許傳宏. 策展人的角色與定位探究[J].創(chuàng)意設計源,2015,(6).

[7][14]安珊萱.策展人對當代美術館的重要性[J].文藝生活:中旬刊,2012,(2).

[9][10]李玉臣. 由艾布拉姆斯的四要素引發(fā)對藝術媒介的理論探討[J].唐山師范學院學報,2006,(6).

[11][12]單小曦. 現代傳媒:文學活動的第五要素[N].文藝報,2007-03-29(003).

[13][15]王玥. 理性藝術——淺析策展人的藝術使命[J].大眾文藝,2015,(14).

[16]郝科,王陶然. “策展人”話題微調查[J].東方藝術,2011,(23).

[17]盛葳. 如何從一個展覽的好壞或許能窺探策展人能力的高低[J].收藏與投資,2016,(10).

[19]郝科. 顧振清 “策展人”不是“布展人”[J].東方藝術,2011,(23).

[20]王春辰. 策展也是一種創(chuàng)新實驗[J].美術觀察,2014,(3).

[21]張苗苗. 美術館策展人:從“展覽制造者”到“文化傳播者”[J].美術觀察,2014,(3).