刑事庭前會議的再定位

——基于A市“庭審實質化”試點的實證研究

(四川大學 法學院,成都 610200)

一 問題的提出

在2012年《刑事訴訟法》修改中,就庭前準備程序進行了較大的調整,恢復了全案移送制度,增設了庭前會議、證人鑒定人出庭作證制度等程序。其中,“中國式庭前會議”得以在本次刑事訴訟法大修中被提升到立法高度。而關于其出臺背景,立法機關的表述為“根據司法實踐和實際需要”①。學界則認為增設目的在于促進集中審理,以解決因1996年刑事訴訟法中庭前準備程序過于薄弱而導致的庭審經常出現不必要的中斷這一問題[1]。集中審理不僅可以提高庭審效率,還是庭審中心主義要求直接言辭原則的基礎和保障,因而從這一角度而言,庭前會議程序無疑具有積極的施行意義。

如今,距庭前會議的確立施行已有近5年的時間,部分社會關注度高、案情復雜的刑事案件都召開了庭前會議,但除去這些帶有示范效應的庭前會議,實踐中庭前會議的適用情況究竟如何?不少學者針對公訴案件庭前會議的適用率展開了調研,但令人頗感意外的是,調研數據無一例外都證實了實踐中庭前會議的低適用率,部分地區適用率甚至不足案件總數的0.5%②。除此以外,由于具體程序規范的缺失,實踐中庭前會議也同樣出現適用各異的亂象,諸如被告人是否應當參加庭前會議、非法證據排除的決定效力等問題得不到立法層面的回應,使得各地出現了差異化甚至大相徑庭的做法。可以看到,這一飽受各界關注與期待的制度,從帶有行政色彩的“會議”這一名稱上便有著界限不清的模糊定位,實踐中低適用率與各地差異化的施行令庭前會議面臨著形式化的危機。如何走出庭前會議之困,成為亟待解決的命題。

2014年,十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》,要求推進“以審判為中心的訴訟制度改革”。在有關這一改革的理論闡述中,庭審實質化改革舉措被視為實現“以審判為中心”訴訟制度改革的落腳點[2]。2016年,最高人民法院制定并公布了深化庭審實質化改革的“三項規程”,其中便包括《人民法院辦理刑事案件庭前會議規程(試行)》(以下簡稱《庭前會議規程》),為這一實踐難題提供了改革契機。本文所選取的實證研究對象為A市中級人民法院,不僅屬于全國范圍內較早展開“庭審實質化”改革的法院,也被納入“三項規程”的試點法院。筆者參與了左衛民教授主持的“庭審實質化”課題。經左衛民教授的授權許可,下文以課題組所收集的A市兩級法院自2015年2月至2016年4月所開展的庭審實質化刑事示范庭及對比庭案例為研究樣本,通過實證研究方法,考察庭前會議試點中的具體改革樣態及其效果,在探尋庭前會議的立法邏輯與實踐困境的基礎上,對其定位與完善提出建議。

二 實證視野下的庭前會議改革樣態

左衛民教授主持的課題組選取了2015年2月至2016年4月S省A市共21個兩級法院所選取的102件刑事案件作為“庭審實質化示范庭案件”③,為了便于比較,相應地選取了同類型或相似類型案件共91件作為對比庭④。課題組以示范庭及對比庭案件為研究樣本,考察庭審實質化改革背景下庭前會議的運行情況。課題組主要通過查閱示范庭及對比庭中庭前會議記錄以及庭審記錄中的相關內容,對A市法院庭審實質化改革中庭前會議的召開情況進行了梳理⑤。特別需要指出的是,可通過現有材料查明庭前會議情況的案件數量示范庭為87件,對比庭為49件,因而計算示范庭及對比庭庭前會議召開比例的統計基數為此。

(一)庭前會議召開情況概覽

從表1統計情況來看,示范庭召開庭前會議的案件數量多達70件,有超過80%的示范庭案件都召開了庭前會議;相較之下,對比庭案件中則僅有1件召開庭前會議,與我國刑事庭前會議較少適用的司法現狀相契合,二者呈現的巨大數值差異體現了庭審實質化改革極為明顯的示范效果。

就庭前會議的發起主體情況來看,體現出濃厚的職權主義特征。表1的統計顯示,示范庭中召開庭前會議的案件逾75%都是由法院依職權發起的,辯方申請召開的占比7.14%,控方在申請庭前會議方面則表現出明顯的消極樣態,并無主動申請召開的情況。對比庭中召開的唯一一起庭前會議同樣也是由法院依職權發起的,從表1可見,雖然庭審實質化改革在庭前會議的召開方面起到了明顯的推動效果,但法院在啟動庭前會議程序的主導地位依然十分顯著。

表1.庭審實質化示范庭及對比庭召開庭前會議情況統計表

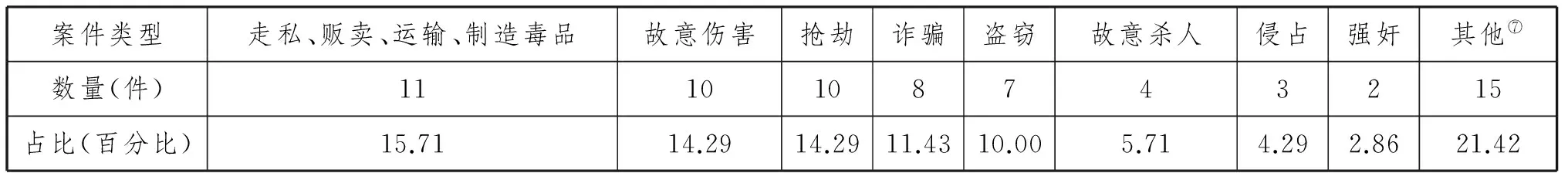

表2統計顯示,示范庭中70起召開庭前會議的案件,類型分布較為分散,數據相對集中在毒品類犯罪及故意傷害、故意殺人、搶劫等人身傷害類犯罪等,被告人可能被判處較重刑罰類案件。當然,這與示范庭本身的案件類型選擇不無關系,也契合了庭前會議適用案件范圍的制度設計。但同時,還有部分諸如盜竊、侵占、交通肇事等輕罪類案件甚至爭議較小案件,也同樣召開了庭前會議,從案件性質而言,并不完全具備召開庭前會議的必要性。這似乎表明在改革框架設計之下,為追求改革指標而召開庭前會議的情形并不少見。

表2.庭審實質化示范庭召開庭前會議案件類型

對于示范庭庭前會議的主持人類型,根據統計,在70起召開了庭前會議的案件中,有91.43%的主持人為承辦法官,少數幾個案件由合議庭成員完成。選擇承辦法官為庭前會議主持人的理由在于,承辦法官通常對案件材料較為熟悉,由其參與、主持庭前會議也能與庭審有更好的銜接。此外,表3數據表明,控辯雙方并非百分之百全部到場,辯護人的庭前會議參與率為95.71%,而被告人的庭前會議參與率僅為90%,體現了庭前會議并不等同于庭審的程序特征。雖然刑事訴訟法中并未對庭前會議出庭人員作出強制性規定,但在《庭前會議規程》中明確要求辯護人應當參加庭前會議,說明了即便有庭審實質化的改革要求作為程序指引,實踐中也未必完全按照改革預想展開。

表3.庭審實質化示范庭庭前會議主持及參與人員統計情況

(二)庭前會議解決何種事項

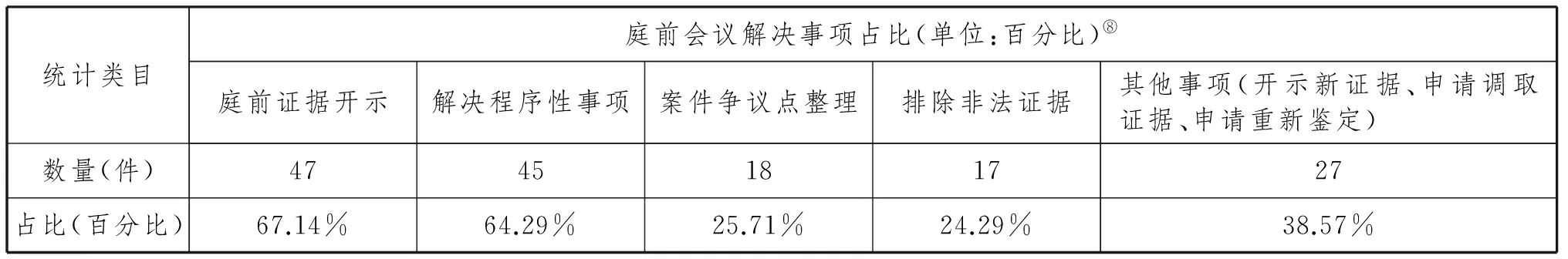

庭審實質化試點改革的最為明顯特征為庭前會議的高比例召開。而就具體的召開內容而言,唯一一起對比庭召開庭前會議案件,是為了處理被告人所提出的非法證據排除申請;示范庭的庭前會議解決事項則更為豐富,表4顯示,庭前證據開示以及解決程序性事項兩項統計數據位列所有解決事項的一、二位,分別占比為67.14%與64.29%,此外,有38.57%的庭前會議案件中,被告人及辯護人提出了諸多程序性申請,而這些申請事項的提前提出,無疑可以避免庭審的程序性中斷。這表明大部分的示范庭案件召開庭前會議目的在于確保法庭集中審理、提高審判效率,與庭審實質化的改革整體設計目標相契合。

表4.庭審實質化示范庭庭前會議解決事項統計表

在示范庭庭前會議記錄所載明的內容中,大部分法官都會在核實被告人身份信息后,程式化地詢問被告人或辯護人以下內容:“被告人是否同意辯護人辯護;是否對管轄權、回避提出異議;是否申請不公開審理;被告人對起訴書指控事實和罪名是否有異議;辯護人有無補充意見;詢問是否申請非法證據排除;是否申請由專門知識的人出庭、是否申請證人出庭、是否申請收集新證據。”從這些內容可見,盡管大多數的庭前會議是以解決程序性事項為主要內容,但事實上,法官都會采用類似庭審的詢問,即被告是否對指控罪名及事實有異議,進而對辯護雙方爭議點予以整理。從這一意義而言,庭前會議已經涉及到案件的部分實體問題。在就非法證據排除事宜所召開的庭前會議中,僅有兩起案件在庭前會議中作出不予支持當事人排除證據的決定;在其他涉及排非內容的案件中,庭前會議的作用主要是法院向被告了解情況、公訴人提交情況說明,被告通過庭前會議向法院提出調取錄音錄像或申請偵查人員出庭的申請,但對于證據是否排除的決定則多在庭審中作出。

此外,筆者還注意到,部分示范庭還將附帶民事訴訟的調解問題、協商確定開庭日期等具體內容納入庭前會議處理事項的范圍內。法官召集刑事附帶民事訴訟當事人參與庭前會議,就賠償金額等具體事項與被告人進行調解。事實上,處理刑事附帶民事訴訟的事項本身,便已經是對目前立法規定的突破,已經將刑事庭前會議的處理事項擴大到了案件實體范疇,甚至可能直接具備法律效力。這是否與庭前會議的立法定位有所沖突,有待商榷。

總體而言,在庭審實質化的改革視角下,庭前會議不再被簡單視為“庭前準備程序”,所涵蓋的內容不僅包括程序性事項,還采用類似于庭審舉證質證的方式整理案件爭議點,不少庭前會議案件處理事項中還涉及案件實體問題,甚至對部分事項作出具有拘束力的決定。這些改革嘗試,都為庭前會議召開的意義提供了新的思考。

(三)庭前會議具備何種效力

庭前會議究竟具有何種效力,是另一值得關注的實踐命題。從示范庭相關材料中可以看到,庭前會議召開后,處理庭前事務的法官向其他合議庭成員介紹事實爭點、證據爭點,同時負責就申請人要求收集或調取證據而發出《出庭通知書》,督促控、辯雙方協助通知人證出庭,安排出庭作證的保護性措施等。并且,以《庭前會議報告》的形式記載庭前會議事項。該報告主要內容包含“控、辯雙方對程序性事項的意見及處理結果;案件事實、證據方面的爭點,已經達成一致的事項以及需要庭審解決的事項等,并記錄于庭審筆錄之中”。該報告在正式庭審中由書記員宣讀。庭前會議具備一定的規范效力。這體現在:對于達成合意的情形,除當事人有正當且充分的理由,在庭審中不再對該問題或事項作出變更處置。例如已在庭前會議中就排非事項所作出的決定,在庭審中就不再討論。在庭審中,審判長則引導控、辯雙方按照庭前會議確定的爭議焦點、舉證順序和證據調查方式參與庭審活動。示范庭召開庭前會議的案件中,尚未出現就庭前會議達成一致的事項在庭審中又提出異議的情況。

此外,示范庭及對比庭召開庭前會議的地點,一般為法庭或會議室,并采用不公開形式。除參加庭前會議的人員以及押解被告人的法警外,其他人員不得進入會議現場。在主審法官的主持下,庭前會議的參與人員為控方、辯方及被告人,但對于多被告人的案件,則一般不通知被告人參加庭前會議。從示范庭所考察的庭前會議情況來看,次數基本上以一次為準,除非因案情復雜、爭議較多或一次庭前會議不能達成合意的,可以在開庭前再次召開。

基于上文的實證考察,可以看到,在當下“庭審實質化”的改革背景下,示范庭庭前會議的召開比例有著顯著提高。但在高比例的庭前會議召開率的數據背后,依然呈現出較強的法院職權色彩[3]。有7成以上的庭前會議都是法院依職權啟動的程序,就是有力的證明。若褪去“示范庭”的光環,法院是否還會延續這一啟動庭前會議的“熱情”?此外,庭前會議的召開內容不僅包括處理程序性事項,也開始試探性地擴大到與案件實體相關事項,這一對現有立法規定的實踐突破的效力仍有待厘清。而在被告人可能并未參與庭前會議的情況下,便對與其利益相關的事項作出裁判,是否會對被告人抗辯權帶來不利影響,也是值得深思的問題。

三 構建與突破:庭前會議的立法邏輯與實踐命題

(一)立法維度:庭前會議制度邏輯解析

《刑事訴訟法》中涉及到庭前會議的立法表述為第一百八十二條第二款:“在開庭前,審判人員可以召集公訴人、當事人和辯護人、訴訟代理人,對回避、出庭證人名單、非法證據排除與審判相關的問題了解情況,聽取意見。”由于該條文的規定過于寬泛,在隨后出臺的《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》與《人民檢察院刑事訴訟規則》中針對庭前會議程序進行了進一步解釋。法條及司法解釋勾勒出了庭前會議的立法框架,明確了庭前會議召開的法定情形、參與人員、會議討論內容范圍,并確立了庭前會議中有關證據材料的處理后果。

但仔細分析不難發現,庭前會議的立法規定存在一定的邏輯悖論。一方面,立法者將庭前會議的爭議范圍框定在管轄、回避、出庭證人名單等爭議性事項,似乎將其定位為為提高庭審效率而進行的庭前準備程序;但另一方面,卻同時規定了“審判人員可以詢問控辯雙方對證據材料有無異議,對有異議的證據,應當在庭審時重點調查;無異議的,庭審時舉證、質證可以簡化”這一內容⑨,又似乎意味著庭前會議的范圍并不僅限于程序性事項,而是可以延伸到與案件相關的實體證據。例如在備受關注的劉志軍一案中,開庭前所召開的庭前會議耗時近一天,而真正的庭審只經歷三個小時的審理便宣告終結,原因就在于案件的實體質證環節在庭前會議時便已得到大部分解決,在正式庭審中只剩下指控主要犯罪的證據和有不同意見的證據留在開庭時處理,而對于沒有爭議的證據在正式開庭時則簡化審理[4]。劉案中的這一做法并非特例,在司法實踐中不乏有法院在庭前會議中進行實體質證的做法。但由于法條并未規定被告人必須參加庭前會議,而是由法官根據案件情況,選擇通知被告人參加與否。若將與案件相關的實體質證都放置于這一封閉的庭前會議中,被告人的訴求可能得不到及時有效的表達,對其訴訟權利造成了潛在的侵害。庭前會議便極有可能淪為法院檢察院的“通氣會”,無疑同“事實證據調查在法庭”的庭審中心主義的要求抵牾,削弱了庭審的中心地位,違背刑事訴訟中的公開原則,也令立法中有關庭前會議的規定陷入悖論,背離了設立該程序的立法初衷。

另一方面,立法者回避的問題就是庭前會議的效力問題。不同于域外大部分國家中可以做出司法裁判的庭前準備程序,我國立法并未禁止就庭前會議時控辯雙方已經達成共識的問題在庭審中再次提出異議。這就意味著庭前會議所討論事項并非具有法律上的終局效力,很有可能在法官費盡周折的“了解情況,聽取意見”后,庭審中再次就已達成合意的問題提出異議。這種程序的反復,勢必會削弱庭前會議的效果,降低法官適用庭前會議的積極性。并且,由于庭前會議效力未決,辯護人甚至可以利用這一立法空白,采取在庭前會議保留意見、在庭審時進行突襲審判的庭審策略,從而使這一法律效力的闕失成為制約庭前會議目的實現的一個重要原因。

(二)實踐維度:庭前會議的適用突破

以上是以立法及司法解釋作為論述框架,分析概括應然層面上的程序意義及存在的邏輯悖論。在推進“以審判為中心”的訴訟制度改革的要求下,最高法院公布《庭前會議規程》,再次明晰了庭前會議的召開目的,即“確保法庭集中持續審理,提高庭審質量和效率”。基于這樣的程序設置目的,庭前會議的討論事項不再僅限于刑事訴訟法規定的“了解情況、聽取意見”,而是被擴大到“處理可能導致庭審中斷的程序性事項,組織控辯雙方展示證據,歸納控辯雙方爭議焦點,開展附帶民事調解”等范疇,而有關定罪量刑等實體問題則被排除在庭前會議的內容之外。

可見,現行的司法改革意圖在于型構一項“服務于庭審”的庭前準備程序,通過對程序性事項的提前處理,進而盡可能在庭前處理、解決一些可能影響庭審進度的事項;更重要的是,通過庭前會議中控辯雙方的證據展示,整理出案件爭議點,以便庭審的集中審理,契合了庭審實質化的改革要求。但同時,從《庭前會議規程》及上文考察的試點情況來看,確已形成對現有立法的突破。

突破之一:庭前會議試點中所討論事項范圍擴大。從上文對試點情況的考察來看,庭前會議的討論內容已經不僅限于程序性事項,而是將包括刑事附帶民事訴訟的內容都納入到討論范疇之內。《庭前會議規程》也對庭前會議開展附帶民事調解的內容予以了認同。在筆者看來,庭前會議的立法定位為非裁判意義的庭前準備程序,因而以不公開方式進行,也未要求被告人必須出庭;而目前的改革內容中已經將庭前會議的功能予以擴大,除了定罪量刑等問題外的諸多事項都被囊括在庭前會議的討論范圍中,特別是對于刑事附帶民事訴訟調解的事項的處理,事實上已經令庭前會議的議事范疇擴大到了案件實體問題,可謂對當下立法中有關程序定位的較大突破。

突破之二:試點中的庭前會議已初具庭審特征。在庭審實質化試點中,庭前會議主持法官通常會詢問被告人對指控的事實與罪名是否有異議,而這一問題通常是在庭審中的發問,不免令人產生疑惑。不僅如此,《庭前會議規程》中也能看出類似的庭審特征。如“對于被告人在庭前會議前不認罪,在庭前會議中又認罪的案件,人民法院核實被告人認罪的自愿性和真實性后,可以決定適用速裁程序或者簡易程序審理”的規定,意味著在庭前會議中便可以就被告人認罪的自愿性與真實性予以實質意義上的審查,使得庭前會議已經不再僅僅是“了解情況、聽取意見”的會議,而是成為帶有裁判特征的刑事程序。

突破之三:確立了庭前會議的部分效力。上文對立法邏輯的分析指出,庭前會議程序的效力問題在立法及司法解釋中保持了緘默,也成為實踐中適用庭前會議的最大障礙。從試點情況來看,示范庭庭前會議中已經開始嘗試作出帶有裁判性的決定,有兩起案件排非申請在庭前會議中予以審查并作出決定。就庭前會議對排非的審查而言,由于立法中僅僅賦予了庭前會議前非法證據排除的動議權,在法官的全然主導下,庭前會議中非法證據排除的處理方式僅限于檢察院“通過出示有關證據材料等方式,對證據收集的合法性加以說明”,似乎并無在庭前會議中作出決定的程序設置。但《庭前會議規程》規定:“公訴人提供的相關證據材料能夠明確排除非法取證情形,人民法院對證據收集的合法性沒有疑問,且沒有新的線索或材料表明可能存在非法取證的,可以不再進行調查。”這不僅對于排非決定,而且對于控辯雙方在庭前會議中已經達成一致的事項,除非具有正當理由,庭審中將承認庭前會議效力。這表明在現有的改革設計中,法院可以在庭前會議中就特定事項作出具有裁判效力的決定。這也可以視為對立法未決事項的實踐突破。

總體而言,囿于立法細則的缺失,庭前會議在實踐中面臨被束之高閣的風險,而各地對立法目的的不同理解也使得這一制度在實踐中發揮的效力大打折扣。而在當下庭審實質化的改革背景下,庭前會議的功能定位、議事范圍、所具備效力等問題在改革設計與實踐操作中得以重新界定,體現了立法邏輯與實踐操作中的規定相突破的特征。因而,庭前會議的定位有待厘清,如何看待庭前會議本身屬性成為解決當下爭議的關鍵要素。

四 反思:庭前會議的程序回歸

庭前會議的立法初衷在于引入類似域外對抗式的庭前準備程序,創設“中國式庭前會議”,以填補我國刑事庭前程序的空白。但實踐中施行的效果卻不盡如人意。究其根源,在于立法者對庭前會議這一刑事程序定位的模糊態度。立法層面陷入了自我悖論,一方面希冀通過庭前會議提高庭審效率、促進法院集中審理,但另一方面對于庭前會議的效力等關鍵問題未予回應,同時司法解釋中將與案件相關的實體事實納入討論范圍,不僅混淆了庭前會議的功能,使這一程序在實踐中發揮的效用甚微。正如學者所言,“庭前會議的價值只有通過輔佐庭審程序成為整個審判程序最核心、最關鍵的環節才會得以最大化”[5]。因而,當務之急是在庭審實質化的改革要求下對庭前會議進行清晰的再定位。

首先,應當明確庭前會議的程序價值,避免使其成為變相庭審。庭審實質化要求通過庭審的方式認定案件事實,并在此基礎上決定被告人的罪與刑[2]。在這樣的改革方向指引下,庭前會議就對應了解決程序爭議、提高庭審進程的屬性,其主要內容在于解決包括管轄爭議、出庭證人名單在內的可能制約今后庭審效率的事項,以促進庭審的進程。也正是由于庭前會議的上述定位,本身便排斥在庭前會議中涉及與案件相關的實體問題的做法。由于庭前會議附屬于審判程序,并不具備獨立的刑事地位,而若將案件的事實證據在庭前會議中便予以討論,庭前會議便儼然成為了另一個庭審,違背了我國審判公開原則。因而,從庭審實質化的理念出發,應明確庭前會議解決程序性事項爭議的定位,排斥案件實體問題在此階段的討論,確立庭前會議討論范圍的法條中“與審判相關的其他問題”的范圍,禁止僭越程序性事項的范圍;在涉及案件證據爭議的問題上,也應將討論范圍框定在證據資格問題上,對于證據的真實性查明應在庭審中解決。

其次,就庭前會議控辯雙方的證據展示應予程序規制。除了上述所說明的庭前會議所解決的程序性事項外,在庭審實質化改革的目的指引下,庭前會議還通過控辯雙方的證據展示,歸納案件爭議點,便于庭審的集中審理。從對試點情況的考察,庭前會議的這一功效在實踐中發揮的作用相當明顯,甚至大有超過其解決程序事項的程序意義。為了防止庭前會議中的證據展示演變為實際上的庭審舉證、質證環節,有必要明確這一程序的適用規則。明確以整理爭議點為核心內容,庭前會議的證據展示應當僅限于證據目錄的展示,控辯雙方可就包括確定控辯雙方舉證方法、提綱和順序,出庭作證證人名單等事項在內的內容予以協商,盡可能以非舉證、質證的方式完成庭審實質化的改革要求。

最后,應當厘清立法層面及地方試點中對庭前會議效力的相悖問題。有學者指出,“庭前會議決定的效力缺失是該程序功能失范的主要成因”[6]。基于上文對庭前會議實證分析以及從實現庭審實質化的改革目的出發,庭前會議所討論的程序性事項理應具有一定的法律拘束力,但這一前提是保證辯護雙方在庭審中均應出席庭前會議,而非選擇性地通知被告人參加。在控辯審三方均到席且明確告知被告人權利及法律后果后,經過雙方充分討論,方可就庭前會議中所討論程序事項進行法律效果上的確認,且一旦在庭前會議時就程序性事項進行了法律確認,除非再有新證據證明程序性事項裁決有誤的情況,否則不可就同一程序性事由在庭審中再次提出。

此外,對于非法證據排除是否應當在庭前會議階段完成的命題,筆者持相對保守的態度。從理論角度而言,基于證據合法性證明與案件實體程序分離的論點,認為在庭前準備程序中排除非法證據可以阻隔該證據進入庭審,以防止其影響法官的自由心證。但在我國尚未設立預審法官制度的背景下,即便非法證據在庭前予以排除,卷宗全案移送制下的法官同樣可能受到該證據的潛在影響。因而,從法條的邏輯上看,不同于域外庭前準備程序中的終局性的非法證據排除的裁判結果,庭前會議本身便是非庭審式的刑事程序,且一旦將涉及證據合法性的裁決放置于這樣一種“會議”形式的非正規化庭前程序中,甚至可能在被告人或辯護人缺席的情況下便作出是否排除非法證據的裁決,不僅會嚴重影響其辯護權的行使,還會破壞集中審理的原則。

分析光網絡網管系統脆弱性及安全光網絡建設對策……………………………………………………… 朱宗國(1-115)

總的來說,對庭前會議性質與功能的討論不能背離庭審實質化的改革要求,應摒棄將這一具備程序功能的庭前準備程序異化為前置庭審的做法,在通過完善立法、明確庭前會議定位的前提下,排除案件實體爭議在庭前會議的討論,確立程序性事項的裁決效力,以更好地實現提高庭審效率、突出庭審地位的價值。

說明:本文所收集的數據材料來源于左衛民教授所主持的庭審實質化課題,數據使用得到左衛民教授的授權許可。本文的材料收集、數據分類及論證思路方面為左衛民教授所確立,與左衛民教授的課題成果具有某些類似的研究數據、方法,左衛民教授也對本文提供了寶貴的修改意見。在此表示衷心的感謝!

注釋:

①參見:中國人大網《刑事訴訟法修正案(草案)條文及草案說明》,http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/2011-08/30/content_1668503.htm,2018年1月20日訪問。

②2013年全年,京、滬兩地各有81件、40件公訴案件召開了庭前會議,分別占兩地同期普通程序審理公訴案件數量的1.2%、0.6%;同年,四川省高級人民法院、成都市中級人民法院、成都市中院下屬的11個基層法院的庭前會議適用率分別只有0.4%、0.7%、0.2%;江蘇省鹽城市兩級法院刑事案件總數2013年為4459件、2014年為4817件,但召開過庭前會議的2013年為18件、適用率為0.40%,2014年為20件、適用率為0.42%。數據來源:李斌《庭前會議程序的適用現狀與發展完善》,《法學雜志》2014年第6期,第105-106頁;左衛民《未完成變革:刑事庭前會議實證研究》,《中外法學》2015年第2期,第470-472頁;卞建林、陳子楠《庭前會議制度在司法實踐中的問題及對策》,《法律適用》2015年第10期,第45-46頁。

③A市法院及下屬轄區各基層法院主要選擇案情較為復雜、被告人對指控事實有較大爭議、有辯護人參與的一審刑事案件作為示范庭案件,案件庭審時間跨度為2015年2月至2016年4月,期間A市中院及其21個基層法院審結一審刑事案件約1.5萬件。

④由于示范庭案件中的部分案件類型較為特殊,有11起示范庭案件未找到相應的對比庭案件。

⑤課題組通過現有材料查明庭前會議情況的案件數量為示范庭87件、對比庭49件,并以此作為下表統計基數。

⑥有12起示范庭案件雖然召開庭前會議,但根據現有材料無法獲知發起主體。

⑦其他案件類型包括2起尋釁滋事案、2起非法持有槍支案、2起非法采伐國家重點保護植物案、2起交通肇事案、2起受賄案、2起貪污案、1起污染環境案、1起非法出售珍貴瀕危野生動物案、1起放火案。

⑧在一起案件的庭前會議中,存在兩種以上的召開內容,故此表的百分比相加之和大于100。

⑨《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第一百八十四條第二款。

參考文獻:

[1]陳瑞華.評《刑事訴訟法修正案(草案)》對審判程序的改革方案[J].法學,2011,(11).

[2]汪海燕.論刑事庭審實質化[J].中國社會科學,2015,(2).

[3]左衛民.中國地方法院庭審實質化改革實證研究——基于A市兩級法院試點案件的初步分析[J].中國社會科學,2018,(1).

[4]施鵬鵬,陳真楠.刑事庭前會議制度之檢討[J].江蘇社會科學,2014,(1).

[5]左衛民.未完成變革:刑事庭前會議實證研究[J].中外法學,2015,(2).

[6]吉冠浩.論庭前會議功能示范之成因——從庭前會議決定的效力切入[J].當代法學,2016,(1).