由十九大提出得到主要矛盾變化引起的財政思考

劉韓英男

黨的十九大將我國的主要矛盾修改為“人民日益增長的美好生活的需要同不平衡不充分發展的矛盾”,這一新矛盾的提出必然引發新時代社會經濟的變化,而作為國家干預經濟最有直接、最為有效的財政,則在其中發揮著重要性的作用。本文首先通過新舊矛盾的比較,界定了新矛盾的丙涵,然后從新矛盾出發,指出了對于財政新的要求,即財政政策更加重視公平、環境保護以及經濟質量,最后提出了這一轉變可能短期之內給國內經濟制造一定的“滯漲”壓力,但是只要克服這段陣痛期;那么未來的發展必將是十分光明的。

主要矛盾 財政 效率和公平

主要矛盾的變化

黨的十九大報告中提了我國社會主義新的基本矛盾,也就是“人民日益增長的美好生活需要同不平衡不充分發展的矛盾”,這一矛盾取代了1981年提出的“人民日益增長的物質文化需要同落后的社會生產的矛盾”,對于這兩個不同時期的基本矛盾,可以看出,關鍵點在于矛盾的對立雙方發生了變化,即從“物質文化需要”轉變為了“美好生活需要”,從“落后的社會生產”轉變為“不平衡不充分發展”,下面從這兩個方面對前后兩個基本矛盾做一簡單對比。

(l)從“物質文化需要”到“美好生活需要”

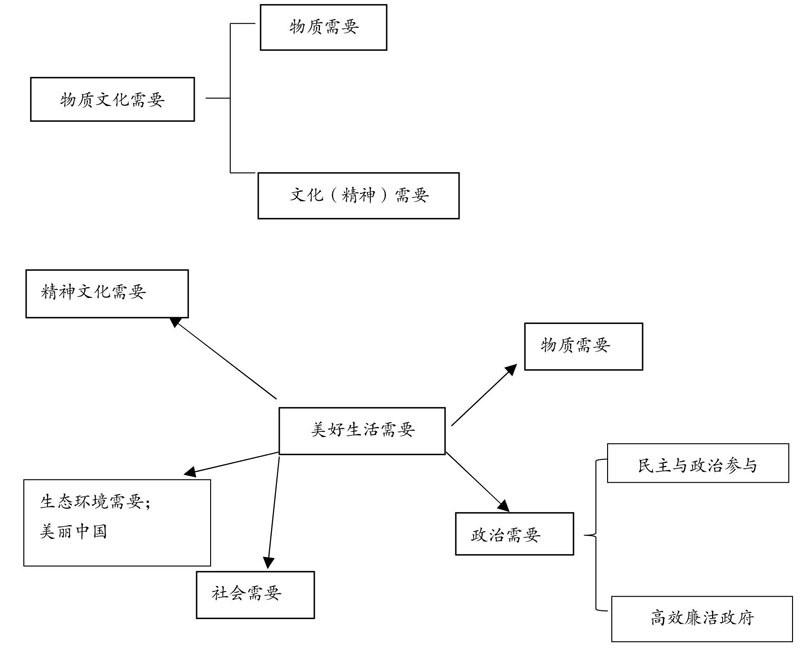

物質文化需要的內涵看起來已經比較明確,即包括人民對于物質的需要和文化(精神層面)的需要,物質層面的需要狹義可以理解為對于貨幣金錢的追逐,廣義則可以理解為與人民衣食住行息息相關的一切經濟需要,除了對于貨幣的追逐之外,還有在中國討論較多的住房和社會保障等。文化需要則是相比物質需要來說更高一層的需要,也就是廣大人民對于優秀的、大眾的、喜聞樂見的文化的向往追求,例如優秀的文學藝術作品、質量較高的電影音樂作品等。

相比之下,人民對于“美好生活”的需求的內涵要更加豐富,“美好生活”是一個十分抽象的概念,由于每個人都有自己的一套世界觀人生觀價值觀,所以可以相信每個人對于究竟何謂“美好生活”的界定也不慎相同,在這里筆者將用社會主義五位一體建設的經濟、政治、文化、社會和生態文明建設作為闡述“美好生活”的方式,希望能夠較好的對其進行解釋。

對于美好生活的需要,最本質的毫無疑問是對于物質(經濟)的追求,這一追求與之前的矛盾中的物質需要字面上并無差異,但是隨著時代的改變,其本質和強調的方面似乎發生了較大的改變,這一改變將會在后文中稍微提及,對于文化的需求也和前面的需求無較大差異,這里便不再贅述,而對于政治、社會和生態文明的需求則是之前矛盾并未提及的,下面將對此稍加概括。首先在政治層面,美好生活離不開政治層面的參與,人民對于美好政治生活的向往,第一體現在了人民所能感受到的民主,希望有較高的政治自由、能夠合理合法的表達自己的言論、由自己選擇的執政人員能夠真正代表自己的利益,第二體現在對于一個真正能夠保障民主的機構,也就是國家機構的需求,人民群眾希冀能夠一個廉潔、高效的政治組織機構以及德才兼備的國家公務人員,希望政治機構的運作能夠真正更好的普惠民生。其次,對于社會的需要,這里的內涵偏重于對于“和諧社會”需要,也就是一個公平正義、誠信友愛、充滿活力、安定有序、人與自然和諧相處的社會;最后人民對于生態文明層面的需求,概括起來,便是希望一個美麗中國,一個綠色干凈、沒有污染的中國。

(2)從“落后的社會生產”到“不平衡不充分發展”

由上圖可以看出,“不平衡不充分”是在“落后的社會生產”的基礎上加入了經濟方面的均衡目標,包括收入分配、城鄉差距等方面的平衡發展,以及在政治、法律和其他層面的充分平衡發展,所以可以看出,不充分不平衡不僅僅是對落后的社會生產的橫向補充,更是縱向的深入。

(3)總結

由前文的對比可以看出,新時期提出的新矛盾代表著更廣泛的內涵,深入到了社會經濟政治社會和生態的方方面面。我們應該注意到,任何問題的提出都尤其廣泛的背景和社會基礎,而新矛盾的提出也建立在如今的中國國情基礎之上的,相比于1981年,我國如今經濟總量已經越居世界第二,人民基本實現了溫飽問題,一步步向著小康社會邁進,社會思想進發,精神文化層次得到了明顯改善,所以如今的中國,我們面臨的主要問題不再是30年前生產力十分低下、人民基本生活得不到保障的問題,而是日漸嚴峻的經濟發展不均衡、收入分配差距過大、經濟結構不合理、住房緊張、城市化問題和污染問題等,而新矛盾中“美好生活”和“不均衡不充分”正是契合了如今我國面臨的主要問題,所以筆者認為,新矛盾的提出是植根于我國現實基本國情提出的,十分有見解性和現實意義。

新的社會矛盾對于財政的要求

指明如今的社會主要矛盾固然具有重要意義,而更重要的在于如何去化解社會矛盾,也就是如何解決不充分不均衡的問題,實現人民幸福生活的愿景,由于財政是國家治理的根本手段,所以為了實現化解矛盾的目標,筆者認為在今后的幾年中,國家財政的著力點將會發生重大變化,不再一味的通過財政拉動經濟增長,而是更多地關注收入分配、產業轉變和環境保護上來。

(l)國家財政由主要為提高效率轉變為促進公平

改革開放之初,由于我國經濟水平很低,所以迫切要求以提高經濟水平為中心,我國的財政界也信奉凱恩斯的需求管理政策,通過大量的財政支出拉動經濟的發展,這樣的發展模式造就了我國近20年的增長奇跡,但是在經濟飛速增長的同時,由于我國片面的追求增速,導致社會差距不斷擴大,人民的收入分配不平衡狀況十分明顯,從數據看,我國的基尼系數在08年達到了42.82,此后雖然有所下降,但是仍然超過了40的警戒線,最新的數據是12年的42.16所以,為了調節社會的貧富差距,滿足人民對于美好生活的向往,可以預期未來的財政政策一定會著眼于這一方面。

(2)國家財政與經濟發展的質量轉變

過去依靠我國較低的勞動成本和地租,勞動性密集型在我國獲得了較快的發展,成為了經濟增長的源泉之一,但是如今不斷增高的成本已經使這些產業的發展難以為繼,代表較高增長潛力的產業升級和創新將占據越來越重要的地位,如今我國在這些方面的有些領域已經達到了世界前端,例如我國新的四大發明:高鐵、移動支付、網購和共享單車,以上在創造經濟增長的同時也便利了民生,所以未來我國的財政應該更重視技術的研發、創新、產業的升級。

(3)環境保護的財政投入和稅收

我國長期以來一味追求發展增速的模式已經造成了嚴重的環境污染和生態破壞,引起了人民群眾的廣泛關注,人民對于改善環境方面的聲音也越來越強烈,所以,為了還給人民一個美麗的中國,可以預期未來的幾年里,國家財政可能更多地投入資金到治理污染,開發新能源等,同時運用稅收等政策,鼓勵綠色企業的發展,而對于高污染行業,可能通過較多的征稅而限制其發展。

財政轉變的影響

通過上文的財政轉變,我們可以推斷對于國家經濟的影響,首先,社會經濟發展不平衡的日益加劇要求國家財政從帶動效率向提高公平轉變,那可以預見國家將會動用更多的人力財力物力去改善收入分配狀況、社會保障等,對于效率優先級的降低勢必在短期內會影響經濟的增長速度;其次,雖然勞動密集型產業相比于高端產業的發展前景較暗淡,但是在短期內卻創造了大量的就業,帶來了大量的財富,而高端產業和創新需要較大的前期投入,并且其回收后期相比較長,所以在短期內,產業的轉型也可能造成一定的經濟下行;最后,雖然生態環境問題的處理刻不容緩,但是對生態環境的建設和污染的處理將會消耗一定的國家財政,并且有些高污染行業因其特殊地位是國家的納稅大戶,對于這些企業的限制將影響國家的稅收收入,所以在短期內,治理環境可能對國家發展施加一定的消極影響。

如今我國通貨膨脹狀況仍然沒有得到完全緩解,如果因為財政政策的重點在于公平而導致短期的經濟不斷下行的話,那么未來我國將很可能經歷“滯漲”局面,也就是說,我國在未來的幾年可能迎來一段經濟的陣痛期,但是這次的經濟轉型既是挑戰,也是機遇,如果能夠完成從效率到公平的順利過渡,產業結構的成功轉型,以及在與自然環境和諧共處的條件下發展經濟,那么我們便可以摘掉華而不實的世界大國的帽子,自豪的宣稱為世界強國。

[l]黨的十九大報告學習筆談紀要[J].晏維龍,劉旺洪,等.南京審計大學學報.2017(06)

[2]對我國居民收入分配基尼系數的分析與思考——以我國2003-2012年基尼系數為例[J].王琪.經濟研究導刊.2013(ll)

[3]楊耀武,楊澄宇.中國基尼系數是否真地下降了?一一基于微觀數據的基尼系數區間估計[J].經濟研究,2015,50(03):75-86.