快速康復外科護理對剖宮產術后產婦早期離床活動的影響

王偉

【摘要】目的:探討快速康復外科護理對剖宮產術后產婦早期離床活動的影響。方法:分別選取2015年6月至2017年6月期間本院進行擇期剖宮產的初產婦作為對照組(105例)和觀察組(107例),對照組采用常規護理,觀察組實施快速康復外科護理。對兩組患者產后出血情況、術后恢復情況及產后并發癥發生情況進行對比分析。結果:觀察組產后出血情況、術后恢復情況及產后并發癥發生情況均顯著優于對照組(P<0.05)。結論:在剖宮產術后應用快速康復外科護理可減少產婦產后陰道出血量,有利于患者術后早期離床活動及胃腸功能的恢復。

【關鍵詞】快速康復外科護理;剖宮產術后;早期離床活動

剖宮產術是解決難產和某些產科合并癥、并發癥,是產科挽救圍產兒和產婦生命的有效手段。如果產婦在腰—硬聯合麻醉下進行手術,則在術后需去枕平臥6h之后才可翻身活動,雖理論如此,但在長期的臨床護理實踐中醫護人員發現,剖宮產術后如果產婦長時間保持同一體位不變,其主觀上易出現不舒適感覺、影響患者胃腸功能恢復,還可能導致下肢深靜脈血栓的形成等,不利于術后恢復。快速康復外科是指采取一系列圍手術期多學科技術措施,以減少手術刺激,促進手術患者術后恢復、降低術后并發癥并縮短住院時間。本院將快速康復外科護理應用于剖宮產術后產婦,以探討其對剖宮產術后產婦早期離床活動的影響,現在對筆者臨床護理的經驗進行總結。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2015年6月至2017年6月在本院行擇期剖宮產的初產婦107例為觀察組,年齡20~40歲,平均(28.2±6.5)歲,孕周37~42周,平均(39.1±0.9)周;選取同期在本院行擇期剖宮產的初產婦105例為對照組,年齡20~40歲,平均(28.2±6.5)歲,孕周37~42周,平均(38.9±1.0)周。所有孕婦未合并內外科疾病,無病理妊娠。基線資料經統計分析發現兩組并無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

對照組產婦產后采用常規護理方案,術后6h內去枕平臥,避免大幅度動作,輕微活動手腳;術后2h內每30min、6h內每1h密切觀察生命體征和子宮收縮情況及切口,記錄宮底高度和陰道流血;術后6h墊枕頭,協助翻身;指導產婦母乳喂養,對產婦各項指標進行觀察。

觀察組產婦產后采用快速康復外科護理,具體如下:1)術前對產婦進行關于快速康復外科優勢的健康教育。2)術后加強護理評估和干預:①體位護理:術后回病房密切監測生命體征,術后6h內BP大于90/60mmHg,可取平臥墊枕位;術后6h,生命體征平穩,患者無特殊不適,予半坐臥位或左、右側臥位,每2h變換1次體位。②下肢被動運動:麻醉未恢復前,指導家屬輕柔按摩產婦小腿,由上而下輕捏腓腸肌至腳踝部,并輕輕搖動雙腳。每個動作做5次,15min 1次,注意觀察產婦肢體知覺恢復情況。③主動運動:指導產婦進行點頭、抬頭及左右兩側頸部運動,擴胸運動,順時針按摩乳房,順時針按摩下腹部,踝關節的跖屈、內翻、背伸、外翻等主動運動。④離床活動:術后12h,產婦生命體征平穩,可指導其離床活動。按照靠坐→扶坐→自坐→床邊坐→垂足坐,手扶床站立→幫扶站立→自己站立→坐于椅上→扶床行走→室內自由行走順序依次進行。

1.3觀察指標

比較兩組產后24h陰道出血量、首次離床活動時間、胃腸道功能恢復時間及產后尿潴留發生情況。

1.4統計學處理

應用SPPS 22.0統計學軟件,采用t檢驗和卡方檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

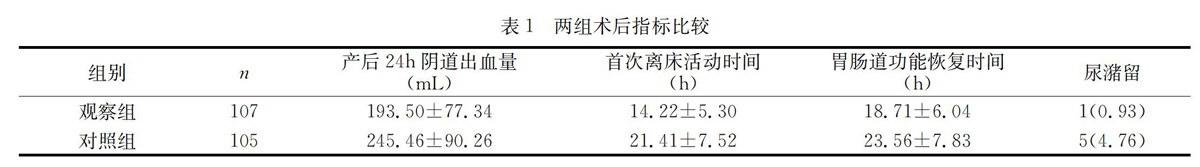

觀察組各項觀察指標均顯著優于對照組(P<0.05),見表1。

3討論

快速康復外科起源于外科護理,核心目的是減少患者的創傷與應激損害,強調的是各種有效護理手段的綜合應用。目前,快速康復外科成功應用于許多外科疾病中。

本文對剖宮產產婦在術后進行應用快速康復外科,通過護理幫助產婦樹立康復信念,打破傳統觀念,鼓勵產婦早期離床,指導產婦術后進行正確的子宮按摩,對于促進子宮收縮、減少陰道出血具有重要作用。

剖宮產術后產婦因麻醉、手術創傷、術后臥床、切口疼痛致活動減少等原因,產婦在剖宮產后常引起腸蠕動減慢甚至消失,出現腹脹、排氣排便功能障礙等不適。術后變換體位、被動和主動運動、早期離床活動等,可促進腸蠕動,加速血液循環,增加營養及藥物吸收,有利于促進胃腸功能恢復,也利于膀胱功能的恢復,降低泌尿系統感染、尿潴留的發生。

本文結果顯示,觀察組產后24h陰道出血量、首次離床活動時間、胃腸道功能恢復時間及產后尿潴留發生率均顯著優于對照組(P<0.05),與王桂英等研究結果一致。由此可見,在剖宮產術后應用快速康復外科護理可減少產婦產后陰道出血量,有利于其術后早期離床活動及胃腸功能的恢復。