聚杰微纖產銷數據混亂 成本數據不支持高毛利率

胡振明

聚杰微纖毛利率及利潤情況受明顯異常的成本數據的影響而顯得不可信,與此同時,沒有充足財務數據支撐的營業收入也存在著虛增的嫌疑,更值得注意的是,該公司采購數據在進行勾稽對比時,相關數據間也存在差異。

近日,主要生產和銷售超細復合纖維面料及制成品的江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司(簡稱“聚杰微纖”)發布了招股說明書(申報稿),擬在創業板首次公開發行新股不超過2487萬股,募集3.47億元用于擴大生產經營規模。

招股書披露,聚杰微纖在報告期(2015年至2017年)向運動零售品大型連鎖超市迪卡儂的銷售占比出現大幅提升,由2015年的46.89%快速提升至2017年的70.85%,有大客戶高度依賴的風險;與此同時,仲鴻天家族還直接或間接地控制著公司86.02%股權,如此情況也容易出現實控人濫用控制權的風險。需要注意的是,這兩個風險不是單獨存在的,將會以各種形式影響公司的經營情況和業績表現。

由招股書披露的信息分析,聚杰微纖不僅存在毛利率及利潤情況因受明顯異常的成本數據的影響而顯得不可信的問題,且沒有充足財務數據支撐的營業收入也有虛增的嫌疑,更為重要的是,采購方面相關數據間的勾稽對比情況也是明顯異常的。種種問題的集中體現,讓聚杰微纖能否順利登陸資本市場留下懸念。

毛利率不可信

招股書披露,聚杰微纖所在的行業可比公司的主營業務毛利率在報告期的平均值分別為29.55%、30.14%和30.30%,而尚未上市的聚杰微纖的主營毛利率卻分別達到了35.11%、38.49%和34.01%,特別是2016年的毛利率超過行業平均值達8個百分點,很顯然,這明顯高于行業平均值的。

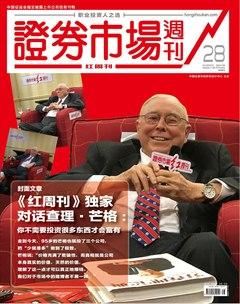

這不禁讓人疑惑,難道尚未上市的聚杰微纖要比已經上市的同行業公司在經營中更具優勢?雖然對于毛利率偏高的問題,招股書對此也做出了相應的分析和解釋,但是,《紅周刊》記者在仔細分析后卻發現,該公司主營業務成本與采購、存貨之間是存在大額差異的,這種差異的最終結果是指向了公司毛利率的不真實問題。

招股書披露,聚杰微纖生產所用的原材料包括紗線、坯布、面料、染化料、助劑和輔料、五金件,通常情況下,企業所采購的原材料必然是用于生產產品或者是留在存貨之中,前者在期末體現為主營業務成本的直接材料以及各類型庫存產品(半成品、產成品等)的材料成本,而后者則體現為存貨所含的原材料。

2017年,聚杰微纖主要原材料采購金額為20021.29萬元,同年主營業務成本之中有15164.26萬元為直接材料,占主營成本的53.14%(見表1),這意味著主要原材料采購金額之中還有4857.03萬元未完成產銷過程而繼續留存在存貨之中,體現為各類型產品的材料成本和存貨原材料的增加。

需要注意的是,在聚杰微纖的存貨中,其2017年年末還有原材料1714.03萬元,和2016年年末的原材料金額相比,新增了506.60萬元,因此,在理論上,未完成產銷過程的原材料采購金額中應當還有4350.43萬元可能作為各類型產品的材料成本體現,即使得存貨中各類型產品材料成本出現相應的提升。

可事實上,存貨中有自制半成品、在產品、庫存商品和發出商品等四種類型產品,2017年年末這四種類型產品金額合計為7772.02萬元,和上一年年末相同項目的合計金額相比,僅新增了1411.37萬元。由于這四類型產品的生產完工程度不盡相同,且沒有具體的披露信息,而已經完工的庫存商品和發出商品占大多數,因此我們暫用主營業務成本的直接材料占比53.14%來估算,則可推算出所增加的各類產品之中只包含了750萬元的材料成本。此外,雖然存貨還存在新增的5.86萬元委托加工物資,但因該金額太少而影響基本可忽略不計。

綜合上述分析,不難發現除了已經銷售產品并結轉到主營成本中的直接材料成本之外,存貨之中體現的原材料只有1262.46萬元的增加,在扣除這部分金額的影響后,意味著還有3594.57萬元的原材料采購金額是無法合理解釋其去向的。進而言之,與此密切相關的主營業務成本是否真實可信也就大打折扣了,進一步來說,聚杰微纖高于同行業上市公司平均值的毛利率水平或許就不那么可信了,而招股書中所披露的凈利潤情況也同樣變得不可信。

值得注意的是,2017年出現的大額的差異同樣也反映在2016年中,同樣的方法分析2016年的采購、存貨與成本之間的匹配情況,也可發現2016年存在4168.84萬元的主要原材料在采購回來后去向不明。

連續兩年出現同一情況,這或許已經不能用“巧合”來解釋吧!

可疑的營業收入

前文我們已經分析得出聚杰微纖的毛利率和利潤可信度并不高,與此相關的,該公司招股書所披露的營業收入同樣得不到相關財務數據的支持,有虛增收入的嫌疑。

招股書披露,聚杰微纖的收入大部分來自產品出口,2017年43337.80萬元營業收入中只有25.59%為內銷收入(如表2所示),考慮到內銷商品的收入是需要計繳增值稅的,因此,按17%的稅率計算內銷收入的增值稅銷項稅額后,我們可以推算出,聚杰微纖2017年含稅營業收入達到了45223.12萬元。從財務勾稽角度看,與45223.12萬元含稅營業收入相對應,必然有相應規模的現金流量和應收款項等經營性債權的新增金額,體現在財務報表中。

2017年,聚杰微纖“銷售商品、提供勞務收到的現金”為43160.92萬元,與45223.12萬元含稅營業收入相比,存在2062.20萬元差額,理論上,這個差額需要在資產負債表中體現為應收款項增加相應金額或者預收款項減少相應金額,抑或兩者兼而有之,但不管如何,整體上將有相同規模的經營性債權新增才合理。

在招股書中資產負債表,聚杰微纖2017年年末的應收賬款為5643.98萬元,同時還有18萬元的應收票據,由此兩個項目合計可知應收款項金額為6034.70萬元。另外,為了分析更加準確,還需考慮壞賬準備372.72萬元的影響。在包含了壞賬準備的應收款項金額和上一年年末相同項目的金額相比,僅新增了580.51萬元。如此也就意味著,這一年的預收款項應該要減少1481.70萬元才合理。

可事實上,2017年年末的預收款項僅有75.08萬元,和上一年年末的相同項余額相比只減少了91.26萬元,很顯然,該數值與理論上應該減少的1481.70萬元相差了1390.44萬元。這就意味著,2017年含稅營業收入并沒有獲得相同規模的現金流量和應收款項等經營性債權數據支撐,這其中有1390.44萬元的含稅收入既沒有收到現金也沒有形成新增債權,如此異常情況實在令人懷疑其招股書所披露的營業收入有虛增的嫌疑。

其實,如果梳理聚杰微纖報告期的營業收入方面相關數據,《紅周刊》記者發現2017年所出現的營業收入異常情況并非是偶發,其2016年的數據偏差更為明顯。

在2016年,聚杰微纖營業收入為42179.40萬元,加上占比為23.62%的內銷收入所應該計算的增值稅之后,含稅營業收入達到了43873.07萬元,與同期“銷售商品、提供勞務收到的現金”42297.21萬元相比,含稅營改多出了1575.87萬元。理論上,這多出的部分需要在資產負債表中體現為相應的經濟性債權增加,即應收款項將出現相同規模的增加,或預收款項減少相應的金額。

可實際上,2016年應收款項4768.08萬元加上計提的壞賬準備686.12萬元之后,和上一年相同項目相比,不但沒有新增,相反還減少了2036.40萬元。更為奇怪的是,這年預收款項只僅僅減少了184.67萬元。

由此可看出,聚杰微纖2016年應收款項等經營性債權的增減并不符合營收數據的勾稽對比關系。一來一去,2016年有3427.60萬元的含稅營業收入得不到現金流量和應收款項等數據的支持。

采購數據異常

招股書還披露,聚杰微纖生產所需的原材料采購主要是紗線、染化料等,除了主要原材料采購金額之外,并沒有披露采購總額的信息。但若根據公司向前五名供應商的采購金額及其占比,仍可合理測算出報告期內的采購總額。

報告期內,聚杰微纖向前三名供應商采購的金額分別是8870.30萬元、7959.15萬元和10486.84萬元,所占比例分別為37.56%、35.97%和42.92%,由此,可推算出報告期內的采購總額分別達到了23616.35萬元、22127.19萬元和24433.46萬元。然而,將采購總額與相關財務數據進行勾稽對比時,《紅周刊》記者發現采購數據有著明顯異常表現。

例如,2016年的采購金額與現金流和債務之間就存在明顯的金額偏 差。由當年采購總額22127.19萬元按17%稅率計算增值稅進項稅額后,含稅采購總額達到了25888.81萬元,根據財務數據間的勾稽原理,如果含稅采購總額是合理的,那么必然有相同規模的現金流量和應付款項在財務報表中體現出來,三者之間應當形成互為支撐關系。

在2016年現金流量表中,公司“購買商品、接受勞務支付的現金”為24995.94萬元,與含稅采購總額相比,有892.87萬元的差額需要在資產負債表中體現為經營性債務,即有相應的應付款項增加或者預付款項減少,抑或兩者兼有。

可實際上,資產負債表中顯示的2016年應付賬款3892.38萬元和應付票據3631萬元的合計數和上一年相同項目的合計金額對比,不但沒有新增,相反還減少了1670.33萬元,就算考慮預付款項減少額138.82萬元的影響,仍然有2424.38萬元的含稅采購金額得不到相應現金流量及應付款項等經營性債務的支持。

對于2016年采購數據出現如此明顯的異常,《紅周刊》記者在招股書中并沒有找到合理的解釋。比如,固定資產、在建工程、無形資產等長期資產的購建也可能對應付款項形成影響,雖然根據招股書披露的2016年聚杰微纖的主要長期資產增加額可以得到“購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金”的覆蓋(見表3),但這也不會對應付款項造成較大的影響,也不能去解釋前述采購中出現的數據偏差。

與2016年形成鮮明對比的是,2017年的采購數據在與現金流和相差債務進行勾稽時卻沒有出現大額差異。公司采購總額24433.46萬元按17%計算增值稅之后,其含稅采購總額達到了28587.15萬元,與同年“購買商品、接受勞務支付的現金”27297.28萬元對比,有1289.87萬元含稅采購額應該體現為新增的經營性債務。

事實上,2017年的經營性債務中,應付賬款4128.60萬元和應付票據4062萬元合計比上一年增加667.22萬元,再考慮預付款項減少額551.03萬元的影響,最后也只有71.62萬元的含稅采購額與現金流量、經營性債務不匹配。顯然,2017年的采購數據差異基本上是可以接受的。