《弦索備考》譜集的傳承分析

——兼及對古譜復原與中國傳統音樂傳承的思考

■田 暢

(中國音樂學院,北京,100101)

中國傳統音樂在歷史流變的過程中,“口傳心授”的傳授方式貫穿始終,這就決定了中國傳統音樂是以“人”為脈絡進行傳承的,其發展主要以演奏者為核心。這在最大化地保留了風格性的同時,也存在著非選擇性淘汰與意外流失的風險。有幸的是,在今天,我們從《弦索備考》這樣的經典之作中發現其不僅保存了完整的文字譜,還保存了完整的箏定弦法以及指法的系統標注等,為中國傳統弦樂器的近代研究提供了一大寶藏。傳承方式,曾對音樂的流傳與演變產生巨大影響,直至現代化高速發展的今天,仍在我們對音樂的理解、認知以及開發與保護工作中扮演著不可替代的角色。本文即以《弦索備考》為例,探討中國傳統音樂的傳承方式,希望為今后中國傳統音樂傳承與發展的實踐與應用性研究提供一些值得參考的方法和觀點。

一、《弦索備考》譜集的匯編與當代演奏傳承概況

我們可先對《弦索備考》匯編的背景及其意義,以及該譜集的當代演奏與傳承的情況進行了解。

(一)《弦索備考》譜集的匯編及其意義

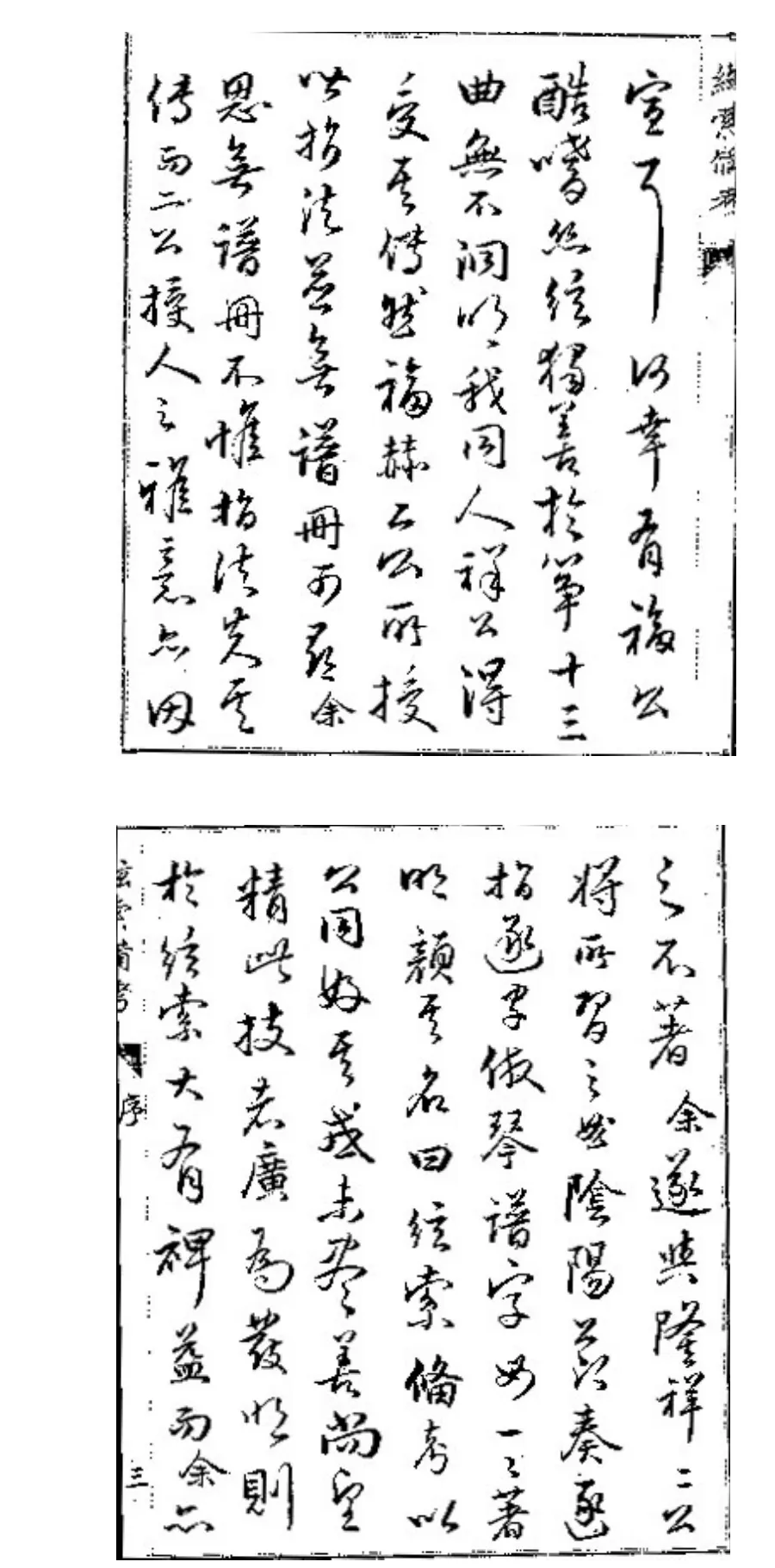

19世紀初期,清朝的蒙古族文人明誼(號榮齋)①明誼,字古漁,編寫《弦索備考》時用筆名“榮齋”。,有感于古韻常常因沒有可以留存的文字或圖像記載而逐漸失傳,遂采用工尺字譜的方式將當時已流傳久遠的十三套弦索樂套曲匯編成冊,名《弦索備考》。該曲譜全書分為六卷,共十冊,以胡琴、琵琶、弦子、箏四件樂器演奏為主,記錄了十三部弦索套曲②《弦索備考》十三部弦索樂套曲分別是:《合歡令》、《將軍令》、《十六板》、《琴音板》、《清音串》、《平韻串》、《月兒高》、《琴音月兒高》、《普庵咒》、《海青》、《陽關三疊》、《松青夜游》、《舞名馬》。的演奏信息。

作者榮齋成長于蒙古貴胄世族,生活優裕,無須苦于生計,又長期受儒家思想熏陶,得經史之論洗禮,因此與祖輩不同,選擇了棄武從文,并中了嘉慶二十四年(1819年)進士。這些成長經歷,使榮齋具備了濃厚的文人情懷,且1814年榮齋僅22歲,又尚未出仕,為編纂這本曠世之作提供了時間保證。

圖1 《弦索備考》古譜抄本之序言部分選頁

榮齋自幼即有樂府弦索之好,據《弦索備考》序所言“夫弦索十三套乃今之古曲也,琵琶、三弦、胡琴、箏器雖習見,而精之則非易,故玩此者甚稀”①見榮齋(1814年)手抄本《弦索備考》中的序。,可推測當時喜好拉弦樂、彈撥樂等器樂演奏者并不少,但習弦索實非易事,學精則更難,因此玩弦索者甚少。

榮齋在《弦索備考》序中又言:“尚望精此技者廣為發明,則于弦索大有裨益”。編者當時因記譜手段的制約而輯錄了《弦索備考》全部演奏譜的骨架音曲譜,而正是這樣一個不得已而為之的藍本,為后世繼承者留下了其“完美”演繹十三部弦索套曲所蘊含著的精髓和精彩。這是我們如今在復原《弦索備考》音響過程中的“指路明燈”——復原的意義并不是刻板地復制曲譜的面貌,更重要的是演奏者須在尊重原譜的基礎上進行二度創作。

(二)《弦索備考》演奏的當代傳承與研究概況

愛新覺羅·毓峘(繼明)為清朝道光皇帝的第五代世孫,出生于1930年,曾于恭王府生活八年后遷出。他是迄今為止人們尋訪到的《弦索備考》的唯一活態傳承人。

恭王府素有習音律的風氣,這為毓峘學習音樂提供了良好的環境。毓峘尤善于三弦,但由于當時并不像現在學習音樂有家教,基本靠自修。其早年的學習主要由太監教導,后對毓峘教益最深的是“門先”②門先:允許進王府與王府子弟獻藝、合樂、傳授技藝的具有較高水平的民間藝人,多為盲人。張松山③張松山是一名技巧嫻熟、音樂素養深厚的“門先”,擅長于琵琶、弦子。。毓峘所學三弦曲,大部分由張松山傳授,多為當時在貴族文人階層流行的弦索樂套曲。1986年,談龍建④談龍建,中央音樂學院三弦教授,也是《弦索備考》及其弦子曲的當代傳人、研究學者。教授千辛萬苦地尋訪到毓峘先生并隨其學習《弦索備考》的三弦套曲,毓峘先生的直觀演奏使得弦索套曲得以客觀再現。有了如此鮮活的傳承人的現場演奏及其音響參考,《弦索備考》的研究進程得到極大推動。

基于談龍建教授于20世紀80年代以來的研究成果,在2003年,中國音樂學院林玲⑤林玲,中國音樂學院古箏教授,《弦索備考》及其箏曲演奏家、研究學者。教授力邀中央音樂學院的談龍建、張強、薛克三位教授合力展開了對《弦索備考》的新一輪探索,并在對實際演奏的研究部分取得了階段性的重要成果。

二、《弦索備考》演奏的傳承方式

《弦索備考》的傳承方式,可從其人文背景、把玩形式、傳譜方式等幾個方面進行把握。

(一)“王公貴族式”文人音樂背景

在清朝時期的京城,隨著經濟的發展,市井文化高度繁榮,大批民間藝人涌入城市,以絕妙通俗的文字語言和華麗炫彩的表演技術極大豐富了百姓的精神生活,他們的藝術形式都具有很強的大眾性與生命力。與這些活躍于茶館、瓦肆中的民間藝人不同的還有這樣一個群體——被稱為“門先”的王府供養的音樂人。“門先”常出入于王府宅門之間,但各為其主,并不能隨意走街串巷。弦索套曲在當時則屬音樂中的“珍品”,“門先”中身價最高者才可以演奏。因此,雖然“門先”所處社會地位并不高,但他們中的佼佼者常因談吐不凡、博學多識且技藝精湛而受到主人們的喜愛,有時還會承擔一些教授主人們學習琴藝的職責。他們正是因為來源于民間又常出入于宮廷王府,在一定程度上架起了溝通民間音樂與文人音樂的橋梁。

由此,“弦索樂套曲”這些源自民間的俗曲,受到文人氣質、品性所熏陶,浸染了文人意氣,由此成為具有文人音樂意蘊的品類。因而“弦索樂套曲”追尋的是一種雅致、超脫的意境,是一種“典型的王公貴族式文人音樂”①參見談龍建《弦索音樂在恭王府的承襲》,清代王府及王府文化國際學術研討會論文集,2005年。轉引自陶慕寧《清中后期蒙族名宦明誼仕履藝文考》(文章原題如此——本刊編者注),載《文學與文化》2015年第2期,第102頁。。

但是,“門先”活動的封閉性使得“弦索套曲”基本只在王公貴族中流傳與把玩,封建社會中社會階層與社會人群的差異致使弦索樂的流傳受到很大局限,也成為阻礙其發展與流傳的一個重要因素。榮齋應當是考慮到這一社會現實,加之其所處年代正是清王朝從盛世轉向衰敗、內憂外患之時,時局的動蕩更促使了他將“經典”編纂成冊,使其得以傳承與傳播的決心。

(二)“獨樂與眾樂”的把玩形式

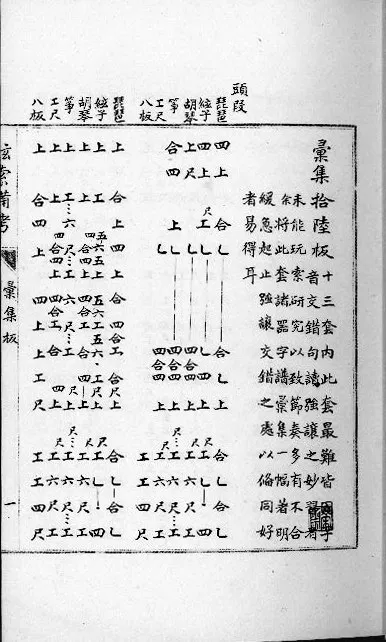

《弦索備考》中關于套曲《十六板》的內容中有說明:“十三套內,此套最難,皆因字音交錯句讀強讓之妙習者未能玩索研究,以致節奏多有不合。余將此套諸器字譜尋集一幅著明緩急起止強讓交錯之處以備同好者易得耳。”可推測,應是因那時常用胡琴、箏、弦子和琵琶四樣樂器演奏弦索套曲,榮齋才將這四件樂器的曲譜整理于一處,以匯集譜的方式記載下來,且四樣樂器的曲譜都已然分別成卷,只有《十六板》出現匯集譜。因此在演奏中,各件樂器聲部都可以獨立成曲,并無分奏時各不成調之虞。

其次,據“習者未能玩索研究,以致節奏多有不合”一句推測,弦索套曲也是可以由四樣樂器合在一起進行演奏的,但是榮齋表明,這樣演奏難度會加大,如果不是熟稔弦索者,不易達到“珠聯璧合”之境地,這也印證了這種匯集譜并非有意識的配器、對位譜,而是把玩弦索樂者以其高超的音樂素養即興演繹出的“支聲復調譜”。這樣將“獨樂”融匯于“眾樂”的把玩更有趣味性,即“字音交錯句讀強讓之妙”。通過四樣樂器對主旋律進行加花變化處理而一同演奏,呈“你出我入、你加我減,參差錯落”之態,該曲的音樂表現力變得更為豐富。榮齋所言“以備同好者易得耳”表明,有些演奏者喜愛獨樂,有些演奏者則喜歡眾樂,而《弦索備考》的演奏也是可分可合的。

圖2 《弦索備考》古譜抄本中關于《十六板》部分的選頁

再有,這樣的弦索樂曲均是在廳堂內玩賞——如每逢年節,王公貴族會全家一起合奏玩樂——從不在公共場合演奏,因而當時被稱為“房中樂”。因此,弦索樂所具有的“家庭式”、“廳堂式”特征也是使人難覓其蹤的原因之一。弦索套曲的演奏都是因自娛自樂而發生,盡管其后來時而會在舞臺或者宮廷慶祝宴會等大型場合中演奏,但其最初的目的只不過是吉慶之時,家人一起聚會興起時合奏享樂的一種宣泄和意趣罷了。

(三)“只可意會”的傳譜方式

《弦索備考》全譜分有六卷,共十冊。榮齋擔憂于弦索音樂可能因沒有傳譜而失傳,遂將從多位師父那里習得的弦索音樂以工尺譜的形式,記錄了曲譜、定弦和指法。因工尺譜譜式的局限,其旋律僅記有骨干音。這種“備忘式”記譜,是指實際演奏的旋律要通過演奏者的個人藝術造詣,按照一定的規律“以韻補聲”,從而填補和完善原始曲譜的缺失。

中國音樂的傳承往往注重的并不是樂曲的具體音符,而是音樂本身的韻律及存有“真意”的個人體會,這是對音樂個體實踐的尊重。在弦索套曲中,正是因為演奏的質量高低程度完全依賴于演奏者的文化修養、音樂學養、對音樂技巧的掌控以及對弦索音樂的熟悉程度,因此每個人的演奏都是不同的版本,每一次的演奏都是唯一的,這也是古曲難尋的另一原因。而在當代,西方音樂理論體系及其記譜方式,也成為我國傳統音樂傳承與傳播的一種重要記錄手段,我們應該如何利用這種手段更好、更完整地記錄傳統音樂原有的藝術精髓,已然是一個必須思考清楚的問題。

三、關于古譜復原與中國傳統音樂傳承的延伸思考

《弦索備考》的曲譜是按照“基本譜”記載的,曲譜上只能看到一些旋律的骨干音,那么,“怎樣處理‘記錄之原真’與‘演繹之創造’的關系”①轉引自高賀杰《弦索備考:是參考書,不是教科書》,載《音樂周報》2014年6月18日,第A03版。,也就是如何恢復其原有的演奏譜?或者說是否應該完全恢復當時的演奏譜?這是我們應該去思考的問題,也是“復活”《弦索備考》的真實意義之所在,也關系著這份古譜未來的發展方向。

中國的記譜法與西方的記譜法完全屬于兩種模式,中國傳統記譜法記的是“框”,西方記譜法記的是“音”——就如同中國水墨畫寫意,西方油畫寫實一樣。這也就對如今的古譜復原任務帶來了極大的挑戰——雖然還有非常珍貴的愛新覺羅·毓峘老先生的演奏音響,但是當時樂器的實際演奏譜,已經無從得知。工尺譜的記錄傳承方式就已經決定著音樂不會是靜止的,它的演奏是具有可塑性的再創造過程。

因此,復原古譜的目的實際上并不應該是探究“它是什么”,而應該是探尋“它可能會是什么”。我們無法完全一板一眼地恢復原有的曲譜,但是我們可以嘗試著站在古人的理念、音樂感之上,甚至用仿制的古樂器,最大限度地探究、接近古譜所承載的音韻、風韻、神韻。當然,我們在探尋古譜的靈動韻律,尊重古譜的原有風貌的同時,也難免會融入當代的音樂審美趣味,以當代人的音樂學養和思維去演繹古曲。

音樂傳達情感的方式是直接又復雜的,無論用何種方式表達,其目的都是從音樂中獲得美感。中國傳統音樂植根于悠久的傳統文化,承載著古人的智慧,結出了數不盡的經典成果,中國音樂的審美取向也與自古以來的儒家文化、道家文化、禪宗文化有著不解之緣,比如,儒家推崇平和中正,道家崇尚大音希聲。追根溯源,中國傳統音樂追求的是含蓄之美。中國傳統器樂曲遵循的同樣也是“中正和平、幽深淡遠”。中國傳統器樂藝術經歷了上千年的歷史考驗,傳承著古老的民族魂魄,宣示出中華民族的人文精神與審美價值,代表的是中華民族生生不息的優秀基因淬煉出的涵養、信念與理想。

新時代經濟的高速發展,使文化呈現出百花齊放的局面,在它們充盈人們的思想、更新人們的審美觀念的同時,古老而優秀的民族音樂體系也受到西方文化的沖擊。如果歷史傳承下來的音樂藝術之花在我們手中漸漸凋零,那將是無法挽回的遺憾。作為演奏者本身,應更加看重本民族傳統音樂的內在美及其寧靜致遠的意境。這不單是體現演奏者的專業素質,更是顯示出演奏者的中國傳統文化學養。中國傳統器樂的傳承者,肩負著傳統音樂的未來與興衰,有義務承擔起歷史的重托,將中華民族優秀的傳統音樂在保持其原有基因、品味和意蘊的前提下,代代相傳至永遠。

再回到《弦索備考》——面對這承載著深厚的古代民間及文人音樂風貌及內涵的經典,筆者滿懷崇敬與感激,愿通過逐字逐句品讀這充滿魅力的古老藝術,奉獻綿薄之力,再為其揭開尚未可知的奧美,使其不斷地綻放出令人向往的古代音韻的絢麗。