民族特色食品魚醬酸調味料加工工藝分析研究

鄒大維,熊建軍,劉桂瓊,張建煬

(黔東南州食品藥品檢驗檢測中心,貴州 凱里 556000)

魚醬酸調味料是極具貴州省苗族原生態飲食文化特色的傳統發酵調味料食品[1],由本地種植的鮮辣椒和溪流中的魚扇子、爬巖魚、麥穗魚(均為生長在雷公山區域內小河中的野生無鱗小河魚的名稱)為主要原料,添加生姜、食鹽、醪糟、白酒、大米等配料,采用傳統的密閉發酵工藝制成的半固態調味料產品[2]。

而傳統魚醬酸固有的制作工藝特別是主要原料——野生魚的數量受到限制,使其不能進行大規模的工業化生產,難以滿足日益增長的消費需求,因此亟需找到可替代的其他原料(魚種),并采用不同的原料(魚用量)配方,生產不同魚用量的產品,以增加產品的風味,再對產品進行篩選、檢測,找到除傳統魚扇子以外最適宜魚醬酸生產的魚類品種及最適宜的添加量,制定統一的地方標準,來滿足和壯大該產業的發展。

本研究旨在采用感官評定和特征理化指標試驗方法對魚醬酸調味料加工工藝進行研究。根據感官評定和特征理化指標研究結果找出生產魚醬酸調味料的最佳配方。

1 材料與儀器

主料:新鮮的小河魚、扒巖魚、銀魚、稻田鯉魚、娃娃魚、本地種植的鮮辣椒;輔料:生姜、食鹽、醪糟、白酒、大米等。

不銹鋼刀、案板、腌制食品級盆、食品級桶、食品級陶瓷壇、酸度計、磁力攪拌器、200 mL容量瓶、5,20 mL移液管、50 mL堿式滴定管、100 mL量筒、250 mL燒杯、電子天平、250 mL錐形瓶、500 mL橡膠或軟木塞細口試劑瓶。

2 工藝流程及操作方法

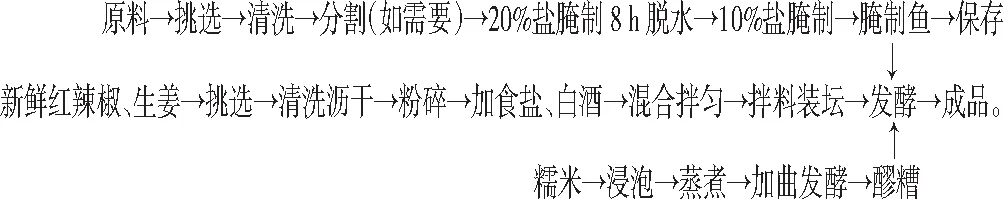

2.1 工藝流程

2.2 操作方法

2.2.1 糟辣椒半成品的制作

將清洗后瀝干的新鮮紅辣椒與生姜按一定比例混合,粉碎,添加一定量的食鹽、白酒,混合均勻,裝壇密閉腌制(大約15天)備用。

2.2.2 醪糟的制作

將糯米洗滌浸泡(大約半天),然后瀝干蒸煮,糯米飯蒸熟后攤涼,加入酒曲拌勻,裝入發酵容器發酵(大約3天),得醪糟備用。

2.2.3 魚的腌制

將購買的試驗用魚(小河魚、扒巖魚、銀魚、稻田鯉魚、娃娃魚)挑選、清洗、去內臟、分割去鱗去骨(如有需要),然后用20%的鹽腌制8 h脫水(使得魚在后續的加工工藝中不易變形碎掉),再用10%的鹽腌制(約1天),瀝干備用。

2.2.4 混合腌制

將糟辣椒半成品、醪糟、腌制好的魚按一定比例混合,拌勻,裝壇發酵(發酵時間大約6個月),得魚醬酸成品。

2.2.5 試驗用魚種類和比例

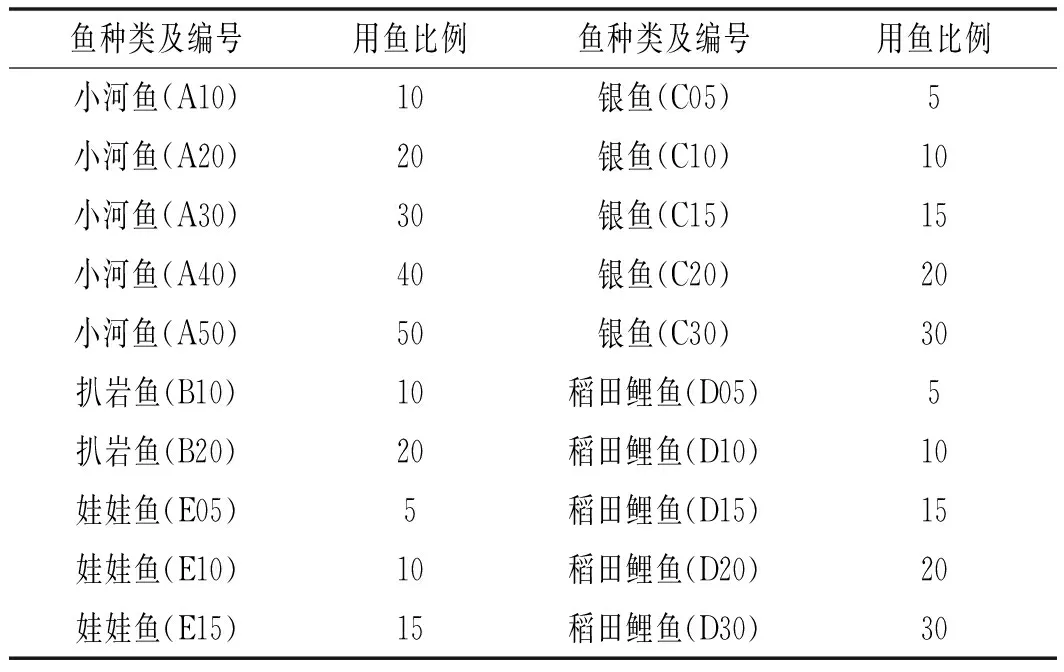

試驗用魚種類和比例見表1。

表1 試驗用魚種類和比例Table 1 Test fish species and proportions %

3 配方的確定

工藝配方的確定主要通過感官品評來確定,感官品評又分生評和熟評兩種[3-5]。

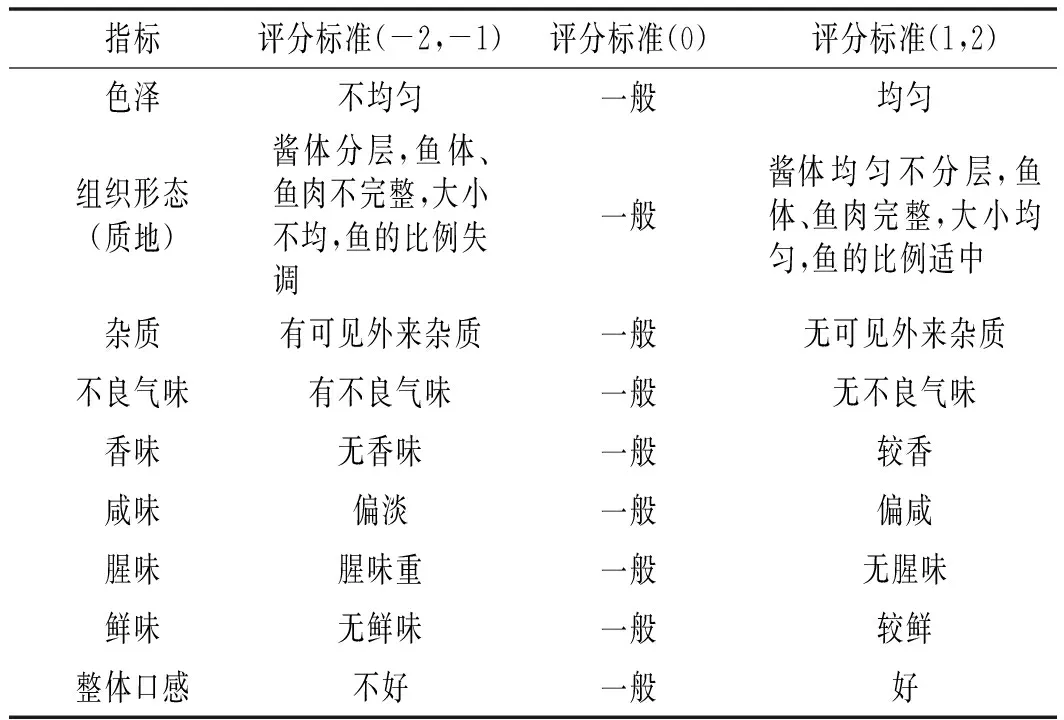

3.1 生評

成品魚醬酸感官評定生評標準見表2。

表2 成品魚醬酸感官評定生評標準Table 2 Sensory evaluation criteria of finished fish sauce acid(raw)

邀請相關專業的專家10名進行魚醬酸產品的感官品評(生評),品評結果得出B10,E10,C15,D20,A20,A30這幾個產品反響較好。

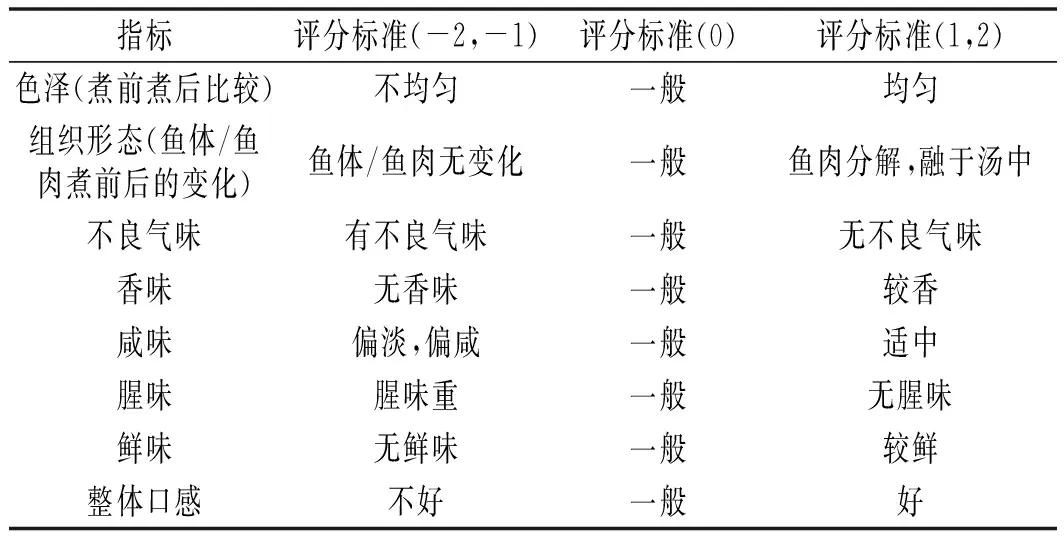

3.2 熟評

成品魚醬酸感官評定熟評標準見表3。

表3 成品魚醬酸感官評定熟評標準Table 3 Sensory evaluation criteria of finished fish sauceacid(cooked)

熟評是將魚醬酸產品100 g加入1000 mL水中煮開,趁熱品評其各項指標,得出B10,E10,D20,A20這幾個產品反響較好。

綜合生評、熟評的感官品評結果,選出B10,E10,D20,A20這4種產品作為我們的試驗成功產品,最后綜合當地的養殖業發展以及產品的成本問題,最終得出此次試驗產品的最佳配方為D20,A20,即稻田鯉魚20%的添加量、小河魚20%的添加量為最佳配比產品。

4 產品的質量要求[6,7]

4.1 感官指標

色澤:鮮紅色或桔紅色,有黃白色顆粒。

組織形態:醬體均勻不分層,魚體/魚肉完整、大小均勻,魚的比例適當。

氣味滋味:產品咸辣適中,無腥味,鮮香味明顯,無異味。

雜質:無肉眼可見外來雜質。

4.2 理化指標

水分:≤82 g/100 g;總酸:≥1.8 g/100 g;氨基酸態氮:≥0.15;氯化鈉:≤6.0 g/100 g;蛋白質:≥2.60 g/100 g;魚肉含量:≥5.0 g/100 g;亞硝酸鹽:≤10 mg/kg。

4.3 污染物

限量應符合GB 2762-2017的規定。

4.4 真菌毒素

限量應符合GB 2761-2017的規定。

4.5 微生物

限量應符合GB 29921-2013的規定。

4.6 食品添加劑

使用品種以及添加量應符合GB 2760-2014的規定。

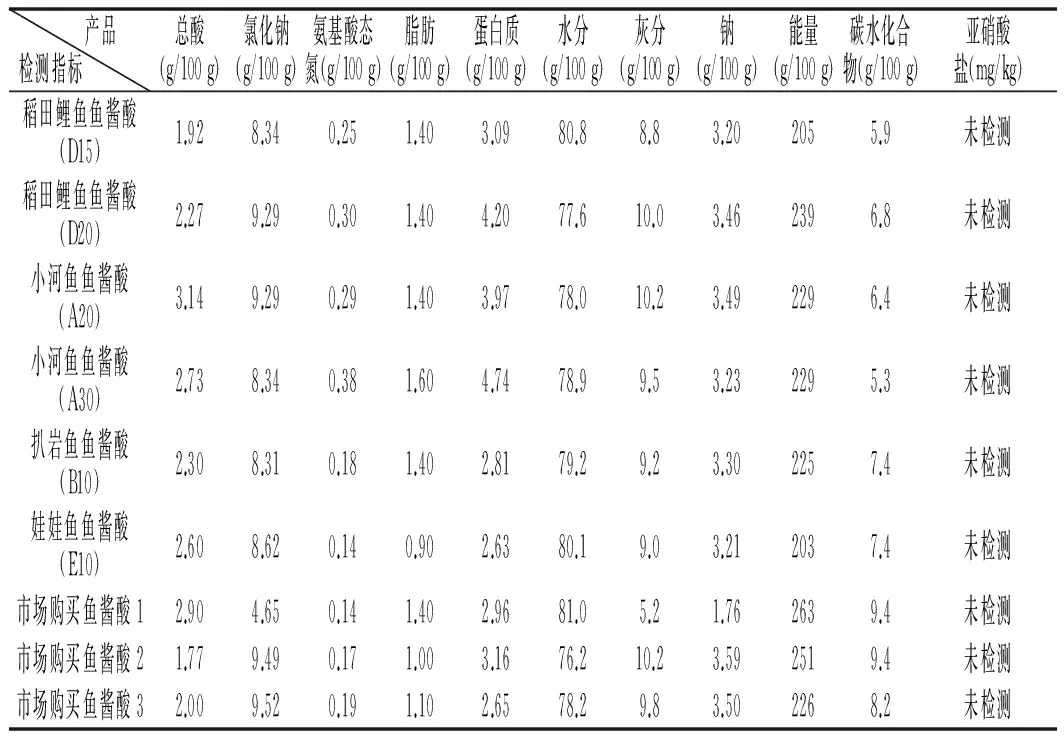

成品理化指標檢測數據見表4。

表4 成品理化指標檢測數據Table 4 Physical and chemical indicators testing data of finished product

5 結論與討論

本試驗采用5種不同魚類,共20個不同魚類添加量的配方,通過試驗成功確定其生產工藝;再通過邀請相關專家對20個產品進行感官評定(生評、熟評),選定了產品的配方,其結果表明該產品的最佳配方為稻田鯉魚20%的添加量、小河魚20%的添加量。通過產品檢測,確定了該產品魚醬酸調味料的產品標準指標,為制定該產品標準提供了理論依據。

此次試驗成功,對我州以加快推進“6個100萬”綠色生態現代農業工程實施,以堅持打造綠色產品、安全產品、健康產品為理念,以“立足自身、借力提升,立足資源、選擇攻關,立足市場、重點突破,立足產業、服務企業”的工作思路,切實加大我州特色農產品加工研發和新產品開發力度,具有重大意義;解決了我州“6個100萬”綠色生態現代農業工程的“養殖業”稻田養魚,為政府和百姓的養殖業發展提供了一個全新的途徑。

參考文獻:

[1]張文華,袁瑋,張國輝,等.苗族原生態傳統發酵食品魚醬酸制作工藝[J].中國調味品,2009,34(8):68-70.

[2]張文華,周江菊,袁瑋,等.苗族傳統食品魚醬酸制作工藝分析[J].中國釀造,2009,28(8):131-134.

[3]GB/T 10220-2012,感官分析方法學總論[S].

[4]曹寶忠,蘇迎會,許新軍.調味品感官品評及新產品開發與食品流變的相關性探討[J].中國釀造,2011,30(2):149-152.

[5]郭奇慧,白雪,于曉慶,等.感官品評方法在奶茶粉中的應用[J].糧油加工,2010(7):127-129.

[6]袁瑋,陳冬華,石敏.民族食品魚醬酸工藝及成分分析[J].安徽農業科學,2010,38(22):12030-12031.

[7]袁瑋,陳冬華,石敏.魚醬酸中金屬物質的測定[J].凱里學院學報,2010,28(3):55-57.