徐州市10月份重污染過程空氣質量分析報告

韓 煒,饒永才

(徐州市環境監測中心站,江蘇 徐州 221000)

污染物排放強度大是重污染天氣形成的內因,靜穩、小風、高濕以及逆溫等不利氣象條件則是重污染天氣形成的外因[1]。目前,PM2.5是對我國大氣環境質量影響最大的污染物,不管是從超標城市的數量、各城市超標的程度分析,還是從對重污染天氣貢獻的角度分析,PM2.5的影響都遠遠大于其他污染物。大氣PM2.5污染的來源主要包括一次顆粒物排放的直接貢獻,以及二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、揮發性有機物(VOCs)和氨(NH3)等氣態前體物二次轉化的間接貢獻[2-3]。

1 重污染期間空氣質量狀況

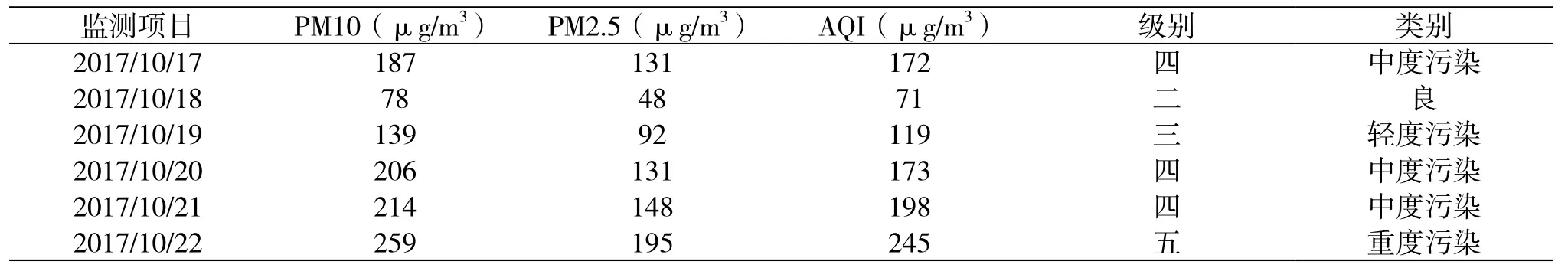

2017年10月17日至22日重污染過程中,空氣質量類別1 d為輕度污染(19日),3 d為中度污染(17日、20日、21日),1 d達到重度污染(22日),AQI指數最大值達到289。重污染過程期間,首要污染物均為PM2.5,PM2.5最大日均值為195 μg/m3,是國家二級標準的2.6倍,具體數值如表1所示。

表1 空氣質量監測結果

2 重污染期間氣象條件分析

通過氣象和激光雷達監控資料,這一污染過程前期(17-21日)未發現有外來污染物輸入,后期(22日)有弱冷空氣進入,疊加了少量外來污染。因此,本次重污染過程主要是在靜穩天氣條件下,由本地污染物排放累積造成。

10月17日至21日,顆粒物有較為明顯的日變化規律,普遍呈現出早晚高、中午低的趨勢。這是由于該時段受高壓控制,大氣層較穩定,天氣靜穩,風力較小,夜間到清晨大氣擴散條件較差,污染物逐漸累積,同時空氣濕度大,顆粒物易于吸濕增長,造成夜間到清晨空氣質量較差。22日受東北方向弱冷空氣影響,疊加華北區域性污染物輸入,徐州市空氣污染程度有所加重。23日凌晨,隨著冷空氣過境,空氣質量逐漸轉好。

3 重污染過程中灰霾站監測結果分析

3.1 重污染過程飛行質譜監測結果分析

根據飛行質譜儀的監測結果(見圖1),從16日20時開始,PM2.5濃度上升,達到100 ug/m3,顆粒物來源比例分布發現主要來源是汽車尾氣、揚塵、二次源,工業源、海鹽與生物質燃燒比例不大。18日的PM2.5濃度有所下降,但后面開始上升,可以看出17-18日,汽車尾氣、揚塵與二次源對于PM2.5的貢獻最大,19-20日,主要貢獻為汽車尾氣、揚塵及二次源。在21日,生物質燃燒有明顯上升,對PM2.5濃度有較大的貢獻。10月16日至21日的離子占比,可以看出K、NO2、NO3離子強度明顯,三者的占比之和達86%,這幾種離子是二次源的主要影響因素。

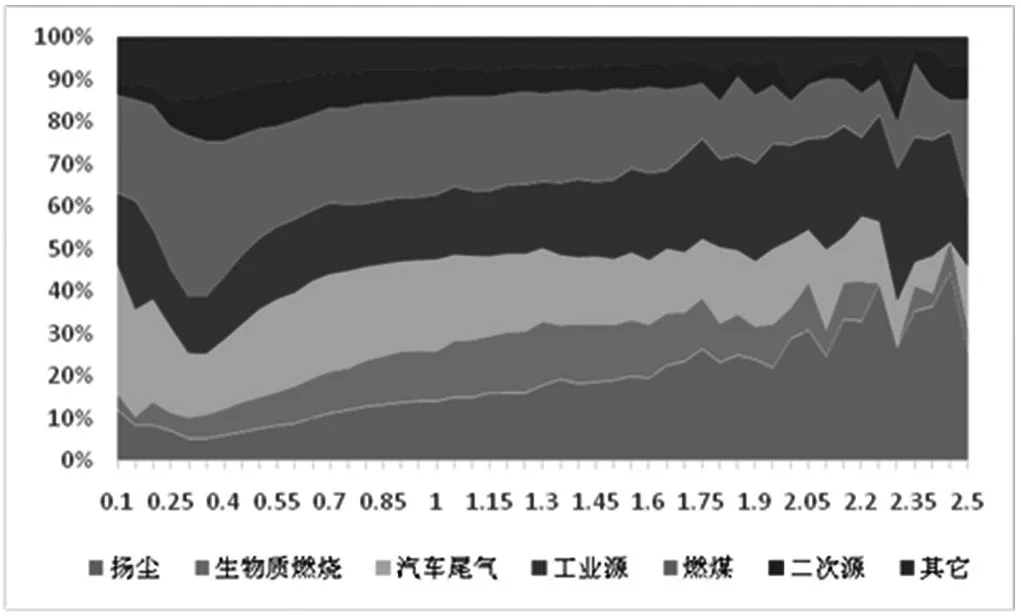

圖2為各類源顆粒物粒徑分布圖,從圖中發現,揚塵顆粒主要分布在大粒徑,汽車尾氣、燃煤顆粒主要分布在小粒徑。

圖3為各類源占比隨時間的變化,從圖中發現,揚塵、汽車尾氣的占比有明顯的升高,說明這兩類源在監測期間對PM2.5濃度升高有較大的貢獻。

圖3為16日至21日各類源隨時間的變化,從圖中可以看出,揚塵與汽車尾氣在整個過程中的變化不大,都處于較高的貢獻值,說明徐州監測期間主要的貢獻源為揚塵與汽車尾氣,21日生物質燃燒有明顯上升,說明生物質燃燒的異常升高對當天PM2.5濃度的升高有較大的影響。

3.2 重污染過程重金屬監測結果分析

2017年10月16日至22日14點期間,重金屬中Ca、Fe、K、Zn的濃度占比面積較大,并且10月20日和21日兩天重金屬濃度存在較大起伏,與之相應地,20日開始徐州整體空氣質量較差,處于中度污染。2017年10月16日至22日期間,徐州主要重金屬物種為Fe(25%)、Ca(23%)、鉀(22%)、Zn(9%),如圖4所示。

根據圖4數據分析,重污染過程中,顆粒物的重金屬比例最大為Fe、Ca、K、Zn,表明重金屬主要來源為地面揚塵、生物質燃燒以及冶金工業。

3.3 重污染過程水溶性離子組分分析

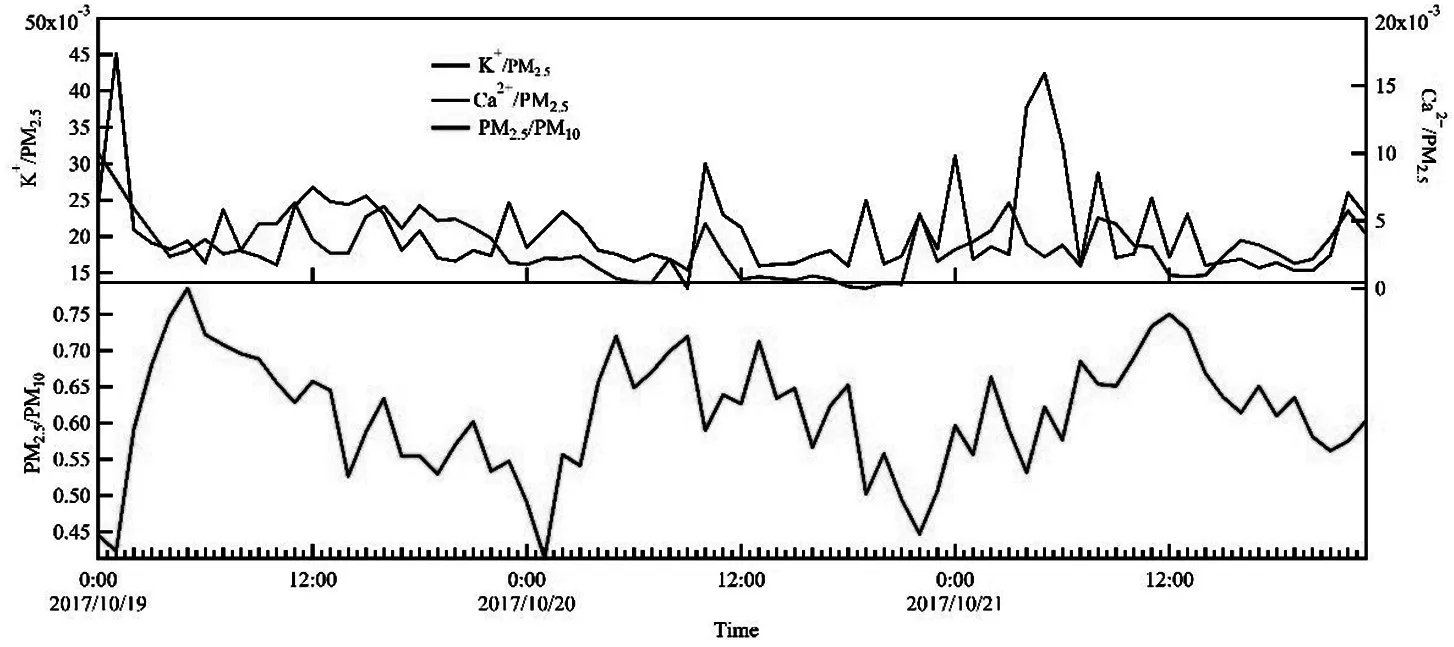

19-21日輕度污染轉中度污染期間,特征示蹤物在顆粒物中的占比時間序列如圖5所示。從圖5中可以看出,K離子和Ca離子在PM2.5中的占比具有明顯的日變化特征,均呈現早晚低、中午高的趨勢。此外,PM2.5/PM10的占比絕大部分大于0.5,表明污染期間PM2.5的影響較大,而水溶性離子較多集中于PM2.5。

徐州市水溶性離子中SNA(NH4+、SO42-和NH4+)占比較高,K和Ca離子的變化有一定規律,表明生物質燃燒和地面揚塵對該地區有一定持續的影響。

3.4 重污染過程VOCs監測結果分析

重污染過程中,VOCs濃度具有較為明顯的日變化特征,并且VOCs濃度最大小時值為200×10-9左右,10月20日VOCs濃度較其他天的濃度高。

根據監測結果,重污染過程中,徐州地區VOCs對顆粒物(二次氣溶膠SOA)生成的貢獻的前10種VOCs組分分別是:間/對二甲苯>甲苯>苯>乙苯>鄰二甲苯>苯乙烯>1,2,4-三甲基苯>3-乙基甲苯>4-乙基甲苯>2-乙基甲苯。

圖1 2017年10月16日至2017年10月21日PM2.5濃度曲線

圖2 監測期間粒徑分布

圖3 監測期間源比例變化曲線

圖4 2017年10月16日至22日重金屬平均占比圖

圖5 特征示蹤物時間序列圖

徐州VOCs排放中對O3、顆粒物和人體健康影響較大的物種是芳香烴、烷烴、烯烴以及醛類。其中,甲苯、苯、間/對二甲苯等對顆粒物生成和人體健康影響較為顯著,烷烴和烯烴對臭氧生成貢獻的影響較為顯著。

4 結論

本次重污染過程由不利氣象條件造成。前期在靜穩天氣條件下,本地污染物排放累積,加之空氣濕度大,顆粒物濃度持續保持在較高水平。后期(22日),受東北方向上弱冷空氣影響,外來污染物和本地污染物疊加,加重了污染程度。

揚塵、汽車尾氣為重污染過程中PM2.5主要來源,后期生物質燃燒比重增大。根據灰霾監測結果,揚塵與汽車尾氣在整個過程中的變化不大,都處于較高的貢獻值,燃煤源加工業源合計占20%~30%。這說明徐州監測期間主要的貢獻源為揚塵與汽車尾氣以及燃煤加工業源。21日生物質燃燒有明顯上升,說明生物質燃燒的異常升高對當天PM2.5濃度的升高有較大的影響。揚塵和汽車尾氣基本上占PM2.5組分的40%,從21日起生物質燃燒比例由10%上升到29%,說明近期秸稈焚燒對顆粒物濃度升高有重要影響。

VOCs中芳香烴是二次污染物的重要來源。根據顆粒物源解析結果,徐州市二次源占比為15%左右。重污染天氣期間,對VOCs監測結果分析,徐州市VOCs對顆粒物(二次氣溶膠)貢獻最大的物種為芳香烴(主要成分為苯系物),說明噴涂行業對二次氣溶膠生成有較大影響。

參考文獻

1 李宗愷,潘云仙,孫潤橋.空氣污染氣象學原理及應用[M].北京:氣象出版社,1985.

2 劉小紅,洪鐘祥,李家倫,等.北京地區嚴重大氣污染的氣象和化學因子[J].氣候與環境研究,1999,4(3):231-236.

3 葉 堤.重慶市空氣污染持續過程特征及其氣象成因分析[J].環境研究與監測,2007,(2):15-18.

4 楊素英,趙秀勇,劉寧徽.北京秋季一次重污染天氣過程的成因分析[J].氣象與環境學報,2010,26(5):13-16.