清熱化濕透表法聯合常規療法治療登革熱早期48例臨床研究

鐘小蘭 沈 菲 譚麗娟 張成芳 廖小明

(南方醫科大學附屬花都醫院中西醫結合科,廣東廣州510800)

登革熱是通過伊蚊傳播登革熱病毒感染引起的急性傳染病,每年都在熱帶及亞熱帶地區引起局部暴發。自2014年廣東省發生了地方性登革熱暴發后,近幾年每年在廣東各地均有較多病例報道。2014年《登革熱診療指南(2014年第2版)》[1](以下簡稱《指南》)的西醫治療部分(非重癥)僅予以對癥處理,使患者自行渡過病毒血癥。我科自2014年以來在西醫常規對癥治療的基礎上加用中藥治療登革熱數百例,獲得了較好的療效。本研究采用清熱化濕透表法聯合常規療法治療早期登革熱患者,觀察聯合治療對患者退熱時間、外周血細胞及T淋巴細胞亞群的影響,現將結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2014年9月至2016年3月我院收治的登革熱患者88例,按隨機數字表分為治療組和對照組。治療組48例:男19例,女29例,男女比例為1∶1.53;年齡24~52歲,平均年齡(42.35±9.27)歲;發熱病程2h~3d,平均病程(42.74±15.64)h;發熱48例,全身酸痛46例,腹部不適(包括腹瀉)32例,皮疹40例,淋巴結腫大7例,各種出血3例。對照組40例:男19例,女21例,男女比例為1∶1.11;年齡18~52歲,平均年齡(41.57±8.96)歲;發熱病程6h~2.5d,平均病程(39.26±19.28)h;發熱40例,全身酸痛30例,腹部不適(包括腹瀉)29例,皮疹33例,淋巴結腫大8例,各種出血4例。2組患者年齡、性別及病程等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準 本研究所有患者均滿足《指南》[1]關于登革熱的診斷標準:(1)有流行病學史(發病前15d內到過登革熱流行區,或居住地有登革熱病例發生);(2)急性起病,首發癥狀為發熱,可伴畏寒,24h內體溫可達40℃,發熱時可伴頭痛,全身肌肉、骨骼和關節疼痛,明顯乏力,并可出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等胃腸道癥狀;(3)有白細胞和(或)血小板減少者;(4)單份血清登革病毒特異性IgM抗體陽性或血清檢測出NS1抗原或病毒核酸。

1.2.2 中醫辨證標準 按《指南》[1]辨證為衛氣同病:就診時癥狀為惡寒發熱,或不惡寒,頭痛身骨疼痛,咽部不適,臉部潮紅,疲乏,口微渴。

1.3 納入標準 (1)符合西醫診斷標準,且病情未達重癥;(2)符合中醫衛氣同病證型標準;(3)能夠接受口服中藥制劑。

1.4 排除標準 有自身免疫性疾病、腫瘤及糖尿病等病史者;有精神疾病及不合作者。

2 治療方法

2.1 對照組 按照《指南》[1]中的一般治療:(1)臥床休息,清淡飲食;(2)防蚊隔離至退熱及癥狀緩解;(3)監測神志、生命體征、尿量、血小板、紅細胞比積(HCT)等。對癥處理:(1)退熱,以物理降溫為主;(2)補液,口服或靜脈補液;(3)嘔吐腹瀉予胃復安等對癥處理;(4)出血予靜脈使用止血敏,口服安絡血。

2.2 治療組 在對照組治療的基礎上基于清熱化濕透表法,予中藥新加香薷飲合柴葛解肌湯加減,藥物組成:葛根10g、金銀花15g、連翹10g、柴胡10g、黃芩10g、淡竹葉15g、香薷10g、白扁豆15g、甘草6g。每日1劑,早晚分服。

2組療程均為5d。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 (1)觀察2組患者體溫恢復正常時間和疼痛消失時間(自入組治療開始至體溫恢復正常、疼痛消失的時間);(2)檢測2組患者治療前后外周血白細胞、血小板含量;(3)使用流式細胞儀檢測2組患者治療前后外周血CD3+CD4+、CD3+CD8+T淋巴細胞百分比。

3.2 統計學方法 采用SPSS 17.0統計軟件進行數據處理分析,正態分布計量資料以(±s)表示,治療前后比較采用配對 t 檢驗,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗。計數資料以例數表示,組間采用χ2檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

3.3 治療結果

3.3.1 2組患者體溫恢復正常、疼痛消失時間比較 見表1。

表1 治療組與對照組體溫恢復正常、疼痛消失時間比較

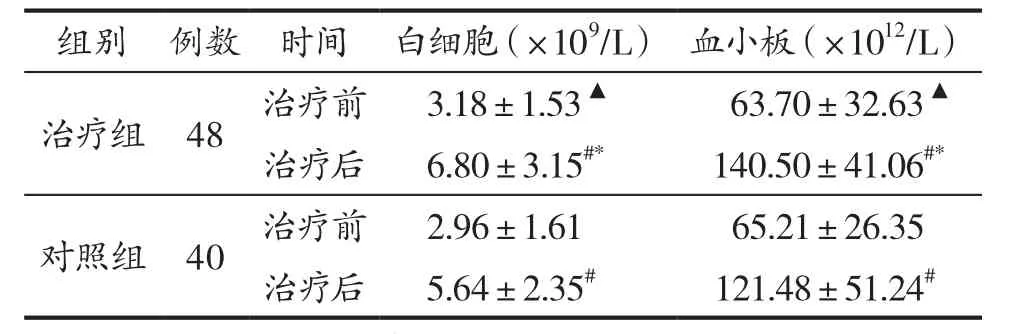

3.3.2 2組患者治療前后外周血白細胞及血小板含量比較 見表2。

表2 治療組與對照組患者治療前后外周血白細胞及血小板含量比較

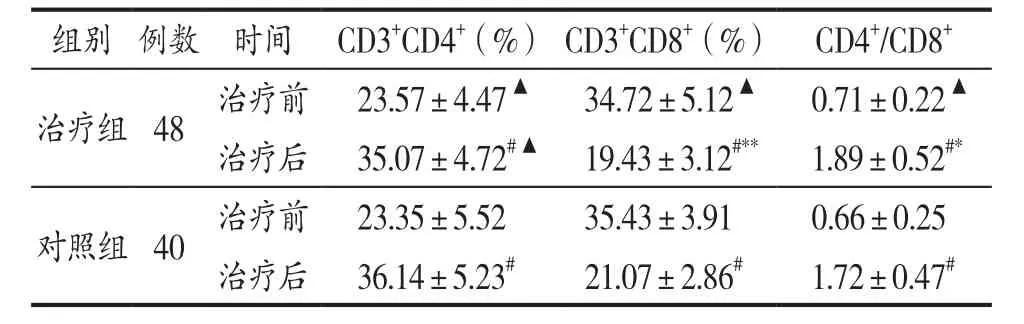

3.3.3 2組患者治療前后血清T淋巴細胞亞群比較 2組患者治療前血清CD3+CD4+T淋巴細胞百分比低于正常,CD3+CD8+T淋巴細胞百分比高于正常,治療前后組間及組內比較見表3。

表3 治療組與對照組患者治療前后血清T淋巴細胞亞群比較

4 討論

登革熱的發病機制至今仍未完全清楚,有病毒毒力學說、抗體依賴性增強感染作用、交叉反應性T細胞及細胞因子風暴等假說[2],而針對本病的抗病毒藥物及疫苗研制仍處于實驗階段。《登革熱診療指南(2014年版)》中重點闡述了中醫中藥治療。登革熱屬于中醫“濕熱”范疇[3],常見于夏、秋季。廣東地處嶺南,氣候濕氣重,導致濕熱體質的人增多,外邪入侵,與內濕熱相合,誘發病邪,應是“外感溫病”一類,而非《內經》之“伏邪”溫病,此當辨識。清代溫病學家薛雪在《溫熱經緯》中指出,“濕熱之證,陽明必兼太陰者,太陰內傷,濕飲停聚,客邪再至,內外相引,故病濕熱”。現代醫家也多強調脾胃是濕熱證的中心。登革熱早期中醫辨證以衛氣同病為主要證型,本研究采用清熱化濕透表法治療早期登革熱患者,方選新加香薷飲合柴葛解肌湯加減。新加香薷飲見于清·吳瑭《溫病條辨》,是祛暑解表、清熱化濕的代表方,其藥性偏涼,主治暑溫兼濕,雖亦惡寒無汗,但有口渴面赤的熱象。方中香薷發汗解表,祛暑化濕除滿;白扁豆、銀花、連翹辛涼透達,滌暑清熱。全方辛溫與辛涼相合,用之于暑夾濕邪之癥。加入黃芩清熱燥濕、瀉火解毒;葛根解肌清熱生津;柴胡疏導流暢氣機,有助郁熱外泄;淡竹葉淡滲利水,使濕熱之邪從小便解;甘草緩急止痛,調和諸藥。

我們知道單核細胞是外周血中快速激活的免疫細胞,是針對外來病原體炎癥反應的效應細胞,單核細胞激活可釋放各類炎性因子及激活T淋巴細胞,T淋巴細胞是檢測機體細胞免疫功能的重要指標,它除了反應機體的細胞免疫能力,同時也參與B細胞的體液免疫反應。本研究結果表明,登革熱患者確實出現了T細胞免疫的失衡狀態,這種免疫失衡與其發病機理的交叉反應性T細胞及細胞因子風暴是吻合的,因為單純用細胞免疫功能并不能解釋登革熱患者會出現血細胞減少、肝功能及心肌酶等損傷等現象[4]。CD3+CD4+代表T輔助細胞,具有協助體液免疫和細胞免疫的功能,CD3+CD8+代表T細胞毒性細胞,具有殺傷靶細胞的功能。本研究顯示:治療后治療組與對照組CD3+CD4+T細胞比較無統計學意義,而對照組CD3+CD8+細胞仍明顯高于治療組,可能與其失衡的殺傷靶細胞功能有關,造成其在白細胞、血小板的恢復上不如治療組明顯。程濤等[5]、石亞玲等[6]、Fialho LG等[7]的研究也認為登革熱可引起異常的免疫反應,這種異常的免疫激活不僅不能有效清除病毒,反而導致各種致炎因子的過量釋放加重了全身的炎癥反應,引起全身各系統功能受到攻擊,從而出現心、肝、腎等功能紊亂及骨髓抑制,控制這種異常的免疫是病情好轉的重要方向。Fialho LG同時研究了Norantea brasiliensis Choisy這種植物藥對恢復免疫的作用,而本研究的結果也顯示,在登革熱早期及時使用中醫中藥對于縮短患者發熱時間、疼痛消失時間以及白細胞、血小板的恢復方面較單純對癥治療是有優勢的,這可能與其改善了患者的異常免疫有關,說明了《指南》所載的中藥方劑對于登革熱早期治療、預防及減少發展成危重患者有積極防治意義,是臨床值得推廣的好方法。登革熱無優選的西醫治療方案,積極推進中醫治療是我們急需進行的任務。本課題雖然發現了登革熱出現了異常免疫反應,但其機制仍不清楚,而我們知道細胞的功能是從基因的表達開始的,下一步我們擬使用高通量轉錄技術,以期望獲得與該疾病相關的基因及其差異表達基因所對應的蛋白成員之間的相互作用網絡,深入研究登革熱相關基因的調控機制,了解登革熱發病的分子機制。

參考文獻

[1]中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會.登革熱診療指南(2014年第2版)[J].傳染病信息,2014,27(5):262.

[2]黃俊琪.登革熱發病機制的研究進展[J].實用醫學雜志,2011,27(19):3464.

[3]楊進.新編溫病學[M].北京:學苑出版社,2003:625.

[4]郭世俊,蔡海榮,黃永蓮,等.2014年廣州大學城登革熱的臨床特征分析[J].廣州中醫藥大學學報,2015,32(5):796.

[5]程濤,李灼亮,伍偉玲,等.登革熱患者外周血CD4+、CD8+T細胞及IL-10的檢測分析[J].實用醫學雜志,2006,22(19):2240.

[6]石亞玲,趙蓉,陳偉烈,流式細胞術檢測登革熱患者T淋巴細胞研究[J].國際檢驗醫學雜志,2015,36(24):3541.

[7]FIALHO L G,DA SILVA V P,REIS S R,et al.Antiviral and immunomodulatory effects of norantea brasiliensis choisy on dengue virus-2[J].Intervirology,2016,59(4):217.