針刺配合竹圈鹽灸治療岡上肌肌腱炎32例臨床觀察

吳 峰 黃漫為 鄭錦清 黃志華

(莆田學院附屬醫院,福建莆田351100)

岡上肌肌腱炎是指由于急慢性輕微外傷、受寒或勞損導致岡上肌肌腱的無菌性炎癥,出現以肩部外側疼痛、外展活動受限為主要特點的岡上肌肌腱的退行性改變。目前岡上肌肌腱炎的治療多以理療及非甾體抗炎藥為主。筆者臨床采用針刺配合竹圈鹽灸治療岡上肌肌腱炎,取得較好療效,現將相關研究結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2015年1月至2017年10月我院康復醫學科門診確診為岡上肌肌腱炎的患者62例,按照就診先后順序采用隨機數字表法分為2組。治療組32例:男18例,女14例;平均年齡(38.63±15.72)歲;病程3~12個月,平均病程(6.87±2.34)個月;其中左肩患病9例,右肩患病23例。對照組30例:男16例,女14例;平均年齡(37.89±16.54)歲;病程3~12個月,平均病程(7.98±1.98)個月;其中左肩患病8例,右肩患病22例。2組患者性別、年齡、病程、患病部位等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[1]192中岡上肌肌腱炎的診斷標準:(1)多由肩部外傷、勞損或感受風寒濕邪所致;(2)好發于中老年人,多數呈緩慢發病;(3)肩部外側漸進性疼痛,活動受限;(4)肱骨大結節處或肩峰下有明顯壓痛,肩關節外展60°~120°出現“疼痛弧”。

1.3 中醫辨證分型 參照《筋骨疼痛的針灸治療》[2]中岡上肌肌腱炎的中醫辨證分型擬定。(1)氣血瘀滯型:肩部疼痛腫脹,以夜間為甚,痛處固定,拒按。舌質暗紅,或有瘀斑,脈弦或細澀。(2)風寒痹阻型:肩部酸脹,遇寒痛劇,得溫痛緩。舌質淡、苔薄白,脈弦緊。(3)勞傷筋脈型:肩痛日久不愈,反復發作,遇勞加重。舌質淡,脈弦細。

1.4 納入標準 (1)符合上述岡上肌肌腱炎的診斷標準;(2)性別不限,年齡20~60歲,發病病程在12個月內者;(3)除岡上肌外其他肌肉、關節處無明顯疼痛;(4)近1周未服用非甾體抗炎藥、肌松劑、激素等緩解疼痛的藥物。

1.5 排除標準 (1)施術部位皮膚有破損或感染者;(2)合并有心腦血管等嚴重疾病者;(3)妊娠及哺乳期婦女;(4)肩關節紅腫熱痛或關節積液嚴重者。

2 治療方法

2.1 治療組 采用針刺配合竹圈鹽灸治療。(1)針刺治療:主穴取阿是穴、巨骨、肩井、臂臑、曲池、合谷。氣血瘀滯者加外關穴;風寒痹阻者加風池穴;勞傷筋脈者加足三里穴。操作方法:患者取側臥位,患肢在上,可在胸前抱一枕頭以盡可能放松患肢,在穴位予75%酒精常規消毒后,以0.35mm×50mm毫針進針,阿是穴施以關刺法,直刺1.5~1.8寸;巨骨穴施以齊刺法,直刺0.8~1.2寸。其余穴位采用平補平瀉法使其得氣。氣滯血瘀和風寒痹阻者行龍虎交戰瀉法,勞傷筋脈者行龍虎交戰補法。所有穴位留針30min,期間每隔10min行提插捻轉1次。每日治療1次,7次為1個療程。(2)竹圈鹽灸治療:取南方盛產的直徑5~10cm的毛竹(最好是黃皮老毛竹,因青皮易裂),鋸成長3~5cm的中空無裂縫的竹圈。將竹圈一側用2~3層紗布封底,周邊外緣用橡皮筋固定,繃緊。先在紗布上平鋪一層大顆粒粗鹽(高度約0.8cm),再在粗鹽上放置艾絨并壓實,頂部呈圓錐狀以便點燃。患者采取舒適的俯臥位或坐位,治療時將艾絨圓錐頂點處點燃,當艾火燒灼至感覺紗布有溫熱感時,醫者或患者家屬(由醫者指導)帶加厚手套將竹圈鹽灸器具置于岡上肌或阿是穴上下左右移動或放置施灸,以患者自覺施灸處出現透熱、擴熱、傳熱等腧穴熱敏化現象為佳。根據患者的耐受度可增減艾絨,當艾柱燃至竹圈中發出“噼啪”的聲響時(粗鹽遇灸火發出的爆炸聲)或患者局部皮膚不耐受時,即結束治療,將艾灰及鹽倒出,竹圈可繼續用于下次治療。每日治療1次,每次20~40min,7次為1個療程。

2.2 對照組 采用針刺配合電磁波治療儀(TDP)治療。(1)針刺治療同治療組。(2)針刺后在距離岡上肌及疼痛處皮膚正上方約25cm處采用TDP照射,以患者自覺溫和,感覺舒適為度,期間可適當活動軀體。每日治療1次,每次30min,7次為1個療程。

2組均治療1個療程后觀察療效。

3 療效觀察

3.1 觀察指標

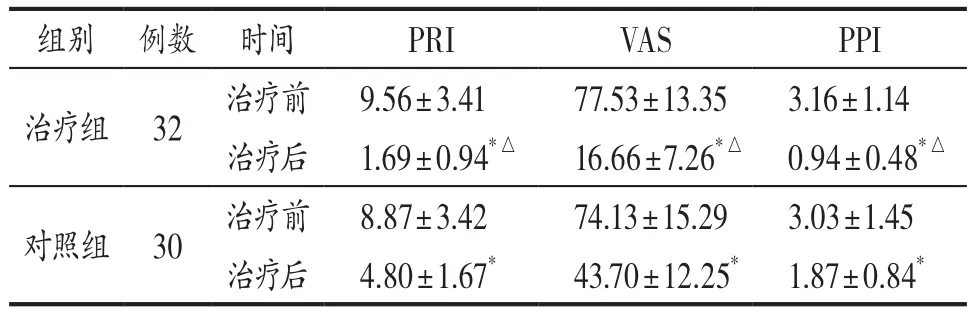

3.1.1 簡化麥吉爾疼痛量表評定 由康復評定人員在治療前后采用簡化麥吉爾疼痛量表測定患者疼痛評定指數(PRI)、視覺模擬評分法(VAS)評分、現時疼痛強度(PPI)[3]。PRI包含脹痛、絞痛、刺痛、持續固定痛等11種感覺及恐懼害怕、厭煩、受罪感、軟弱無力4種情感,根據程度的強弱,分為無(0分)、輕微(1分)、中度(2分)、重度(3分),各項相加總分為PRI分數;VAS評分:在紙面上畫一條10cm的橫線,橫線的起始端為0,表示無痛,橫線的末端為10,表示劇痛,讓患者在康復評定人員的指導下根據自己感覺疼痛的強度在橫線上畫一記號,即為VAS得分;PPI包括劇烈的疼痛(5分)、可怕的疼痛(4分)、痛苦的疼痛(3分)、不適的疼痛(2分)、輕微的疼痛(1分)、無痛(0分)。

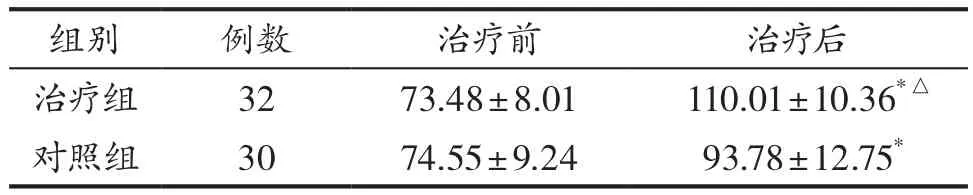

3.1.2 肩關節外展度 參照《康復療法評定學》[4],由康復評定人員在治療前后用關節角度尺測量患者肩關節外展的度數。患者取坐位,前臂旋后,手掌向前方。評定人員將關節角度尺的固定臂設定為通過肩峰與地面垂直的線,移動臂為肱骨長軸,軸心為肩肱關節的后方。囑患者肩關節沿矢狀軸向外盡量運動至無法忍受的疼痛,康復評定人員測量度數。因岡上肌肌腱炎的疼痛弧為60°~120°,超過120°時疼痛可明顯減輕,故本研究設定肩關節外展的最大度數為120°,治療后超過120°也以120°計算。

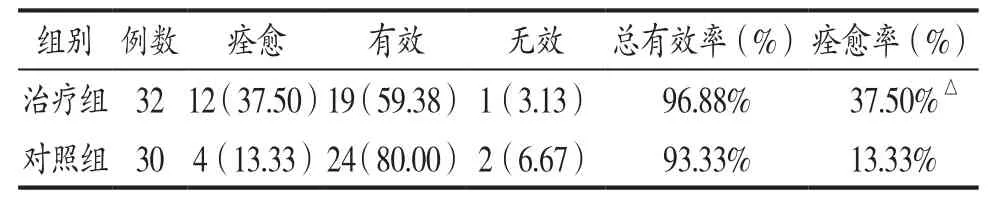

3.2 療效判定標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[1]193擬定。痊愈:肩關節疼痛消失,活動功能恢復;有效:肩關節疼痛減輕,活動功能改善;無效:肩關節疼痛、活動功能無改善。

3.3 統計學方法 所有統計處理采用SPSS 17.0統計軟件進行分析,計量資料符合正態分布以(±s)表示,采用 t 檢驗,計數資料采用χ2檢驗。

3.4 治療結果

3.4.1 2組患者治療前后PRI、VAS、PPI評分比較 見表1。

表1 治療組與對照組治療前后PRI、VAS、PPI評分比較(±s) 分

表1 治療組與對照組治療前后PRI、VAS、PPI評分比較(±s) 分

注:*與本組治療前比較,P<0.01;△與對照組治療后比較,P<0.01。

組別 例數 時間 PRI VAS PPI治療組 32 治療前 9.56±3.41 77.53±13.35 3.16±1.14治療后 1.69±0.94*△ 16.66±7.26*△ 0.94±0.48*△對照組 30 治療前 8.87±3.42 74.13±15.29 3.03±1.45治療后 4.80±1.67* 43.70±12.25* 1.87±0.84*

3.4.2 2組患者治療前后肩關節外展度比較 見表2。

表2 治療組與對照組治療前后肩關節外展度比較(±s) 度

表2 治療組與對照組治療前后肩關節外展度比較(±s) 度

注:*與本組治療前比較,P<0.01;△與對照組治療后比較,P<0.01。

組別 例數 治療前 治療后治療組 32 73.48±8.01 110.01±10.36*△對照組 30 74.55±9.24 93.78±12.75*

3.4.3 2組患者臨床療效比較 見表3。

表3 治療組與對照組臨床療效比較 例(%)

4 討論

現代醫學認為岡上肌是肩袖的一部分,在肩關節外展時,岡上肌肌腱容易遭受擠壓磨損,造成無菌性的炎癥。西醫多采用非甾體抗炎藥止痛,但常引起腸胃不適等消化道不良反應。疼痛較劇者多采用局部封閉治療,但較嚴重的高血壓、胃腸潰瘍、糖尿病、精神病患者不適宜,且封閉也不宜長期反復注射。

本病多歸屬于中醫學“肩痹”“肩痛”等范疇,由于氣血瘀滯,不通則痛,或勞傷筋脈,筋肉失于氣血的榮養,不榮則痛,或筋脈勞損復感風寒邪氣,寒主收引,筋脈攣急而痛。中醫多采用舒筋通絡、散寒止痛為主。

竹圈鹽灸起源于莆田地區具有民間特色的“炒鹽米”,用來治療風寒、腹痛腹瀉、關節疼痛等疾患,經歷我科幾代針灸前輩的繼承和創新后改良而出。數十年來,我科運用竹圈鹽灸治療跌打損傷、腹痛、腸梗阻、顳下頜關節炎等疾病取得了顯著療效。

本研究結果表明,針刺配合竹圈鹽灸或TDP治療岡上肌肌腱炎均能明顯緩解肩關節疼痛,改善肩關節活動度,但針刺配合竹圈鹽灸療效更優。其作用機制可能為:(1)竹圈鹽灸所產生的紅外光譜較TDP更容易被患處吸收,亦有可能為竹圈鹽灸相對TDP照射的部位更加集中,故竹圈鹽灸治療過程中有產生透熱、擴熱、傳熱等腧穴熱敏化現象,而TDP只有溫熱感。(2)食鹽五行屬水,趨下,在施灸過程中,易引導艾熱直透體內,且食鹽本身具有消炎止痛的作用,兩者相輔相成,有利于患處疼痛物質和炎癥因子的吸收及消散,緩解疼痛。

本療法集針刺、鹽與艾草為一體。鹽與艾草,一陰一陽,用鹽之陰涼制約艾火之燥熱;通過鹽將艾灸之溫熱引入血脈,疏通經絡,去除陰寒,緩解疼痛,改善肩關節的活動度。另外,竹圈作為隔鹽灸的容器,從根本上創新了艾灸盒,從而使隔鹽灸變得易于操作,簡便實用,在醫者的指導下,患者可自行或在家屬的幫助下施灸,安全有效,易于推廣。但本研究還存在許多不足之處,如樣本量偏少、地域性局限等,且沒有探索是否存在遠端的穴位適合采用竹圈鹽灸,未對竹圈鹽灸的施灸時間進行深入的研究,下一步將擴大樣本量,進行多中心研究,探索適合竹圈鹽灸的遠端穴位,深入研究竹圈鹽灸最適宜的施灸時間,并進一步明確其機理。

參考文獻

[1]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[S].南京:南京大學出版社,1994.

[2]何樹槐,王淑蘭,何斌.筋骨疼痛的針灸治療[M].北京:人民衛生出版社,2013:173.

[3]羅躍.簡化McGill疼痛評分表的臨床應用評價[J].中國康復,1992,7(4):160.

[4]惲曉平.康復療法評定學[M].北京:華夏出版社,2005:72.