草原保護和草原畜牧業發展情況調查與分析

張帆

(青海省海西州烏蘭縣草原工作站,海西 817199)

0 引言

作為我國北方地區重要草原區,S地區受氣候干旱、水土流失、超載過牧、沙地侵蝕等因素影響出現了嚴重的草原沙化問題,而在近年來草原沙化治理項目工程支持下,該地區草原退化、沙化狀況得到了一定緩解,畜牧業發展也取得了喜人成果,由此可見草原保護具備的經濟與社會效益。

1 草原保護情況調查分析

1.1 開展背景

受科爾沁沙地影響,S地區生態環境處于脆弱的風沙危害帶、流沙、土壤侵蝕問題極為嚴重[1],20世紀80年代至今,S地區被沙地侵蝕草地高達30萬畝,為應對日趨嚴重的環境問題,當地政府開展了一系列草原沙化治理工程。

1.2 主要內容

在S地區草原保護工作中,該工作確定了科學規劃、分步實施、穩步推進、集中連片、注重實效、注重生態效益、嚴格挑選草種、精心培育牧草等工作原則,同時將地塊分為了沙化類型區、荒漠化類型區、嚴重退化類型區,并制定了針對性較強的不同治理措施,其中圍欄封育+18種牧草混合補播治理模式屬于該地區草原保護工作的核心內容[1]。

1.3 調查分析

表1為S地區草原保護工作開展統計表,結合該表可以清楚發現,S地區在2010-2016年共7年間治理沙化草原400萬畝,而為了更深入了解該地區草原保護情況,本文結合相關數據就該地區草原保護工作對植被、水土保持、風沙活動帶來的影響開展了深入分析。

表 1 S地區草原保護工作開展統計表(單位:萬畝)

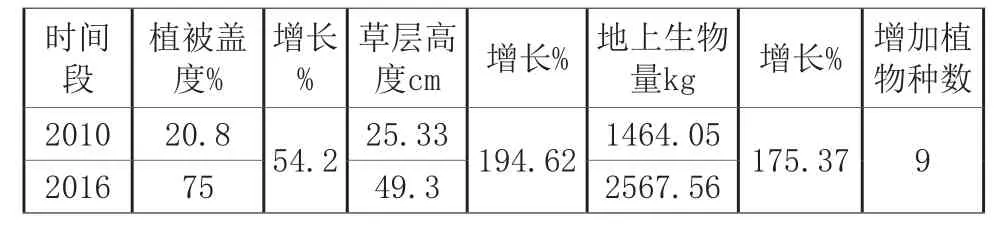

1.3.1 植被影響

表2為S地區草原保護工作植被效果比較,結合該表可發現S地區草原保護工作在植被蓋度、地上生物量、草層高度和植物種數方面取得的優異成果,其中植被蓋度實現的54.2%增長為草原成土過程創造了必要環境條件;而草層高度實現的194.62%增長,則滿足了機械收割需要;地上生物量實現的175.37%增長說明草地的生產能力在逐步恢復;植物種數的增加則表明了草原的生物多樣性逐漸恢復。

表 2 S地區草原保護工作植被效果比較

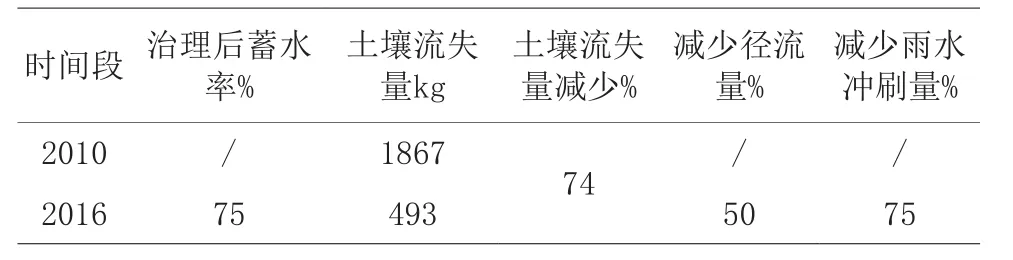

1.3.2 水土保持影響

表3為S地區草原保護工作水土保持效果比較[2],結合該表可以直觀發現,草原保護工作開展后的S地區草原蓄水率、土壤流失量、徑流量、雨水沖刷量均取得了較大變化。

表 3 S地區草原保護工作水土保持效果比較

2 草原畜牧業發展情況調查分析

2.1 發展模式探索

為迎合草原保護工作的開展,近年來S地區開展了集約化草原畜牧業發展模式的探索,該地區現存的三種主要草原畜牧業發展模式便來自于這種探索,即 家庭牧場模式、“托牛所”模式、養殖小區模式,這類集約化草原畜牧業發展模式具備解放勞動力、收入相對較高、風險較低、適應牧民的思想觀念轉變、有利于草原生態系統的環境優化等優勢。

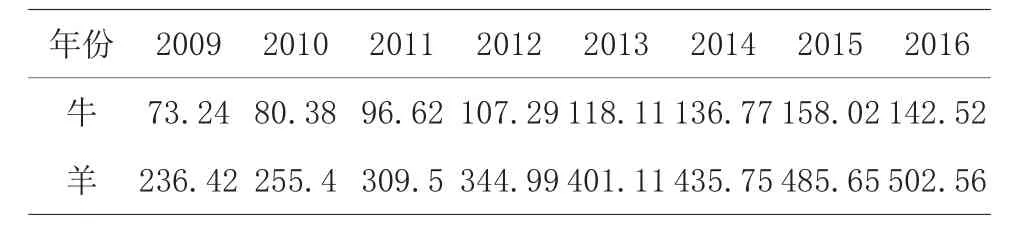

2.2 調查分析

表4為S地區2010-2016年牛羊平均存欄量,結合該表不難發現,2009-2016年S地區的牛羊飼養整體數量始終處于增加狀態,這種情況的出現與S地區開展的草原保護工作、集約化草原畜牧業發展模式探索存在直接關聯[3]。不過在筆者的實際調查中發現,S地區畜牧業發展還存在著乳制品監督制管理度不健全、社會化服務體系不健全、集約化生產程度不高、奶牛個體單產不高、人工草場投入不足等問題,同時集約化草原畜牧業發展模式是否與游牧文化相適應也開始引起各界關注,為此本文在下一節提出了相關建議[2]。

表4 S地區2010-2016年牛羊平均存欄量(萬頭)

3 相關建議

3.1 草原保護建議

結合S地區草原保護實際,本文建議當地政府圍繞積極穩妥推進草原確權承包工作、實行長期的草原補助獎勵機制、鼓勵和支持草原經濟的多元化發展、加強草原管理機構與執法體系建設四方面工作推動草原保護的進一步開展,如其中的草原管護資金可以從每畝0.8元提至每畝2.5元,草原保護設施的維護資金則應確定為每畝0.75元,由此即可更好保證草原保護工作成效[3]。

3.2 畜牧業發展建議

結合S地區畜牧業發展面臨的問題,本文建議政府圍繞生態效益與經濟效益協調、避免草原畜牧業管理脫離實際兩方面開展畜牧業發展管理,更深入探索集約化草原畜牧業發展模式屬于現階段S地區畜牧業發展的關鍵點所在。

4 結論

綜上所述,草原保護和草原畜牧業發展情況調查具備較高現實意義。而在此基礎上,本文圍繞S地區提出的草原保護建議和畜牧業發展建議,則證明了研究的實踐價值。因此,在相關領域的理論研究和實踐探索中,本文內容能夠發揮一定參考作用。

參考文獻

[1] 王文庶.草原保護建設利用技術及草地畜牧業發展評估研究報告[J].畜禽業,2015(2):40-42.

[2] 楊振海,曾珉,劉翔洲.美國草原保護與草原畜牧業發展的經驗研究[J].世界農業,2015(1):36-40.

[3] 王汝富,張少平.把握機遇為草原保護和畜牧業發展提供科技支撐[J].甘肅畜牧獸醫,2013,43(6):15-17.