直墻拱頂隧道結構PUSHOVER抗震分析方法運用

羅中興 羅昆升 左 莉 陳顯波

(96901部隊,北京 100085)

0 引言

PUSHOVER抗震分析方法最先運用于地面框架式建筑結構設計階段。諸多商業軟件(SAP2000,ETABS)也提供了成熟的計算評估方法。PUSHOVER抗震理論也逐漸發展運用到地下結構,但是地下結構地震響應非常復雜,不能簡單簡化為離散慣性質量體系。從實際觀測和已有的經驗看[1],在地震過程中,由于圍巖和土體對地下結構的變形起到約束作用,所以相比地上結構具有更好的抗震能力,需要關注的程度不高,再加上地下結構抗震問題的復雜性,使得人們對地下結構的重視程度不夠,研究缺乏。

1 地下結構PUSHOVER抗震分析研究現狀

中國地震局工程力學研究所劉如山等人[2]提出了有限元反應應力法,認為有限元反應應力法最接近有限元動力分析結果,是一個精度較高的實用性很強的擬靜力計算方法。清華大學劉晶波教授[3-7]對地下結構的PUSHOVER抗震分析方法進行了長期系統的研究分析。2006年[3]提出了多種適用于地鐵等地下結構設計,能夠進行結構在地震作用下的全過程分析的PUSHOVER方法,且具有較好的模擬精度,計算結果與靜—動力聯合分析方法結果符合較好。2013年[7]提出了循環往復加載的地下結構PUSHOVER抗震分析方法,結合實際工程進行算例分析初步驗證了該方法的有效性。北京建筑工程學院趙磊[8]對改進后的PUSHOVER抗震分析方法在地鐵工程中的應用進行了研究。

綜合國內的研究現狀可以看出,這些改進型PUSHOVER抗震分析方法與動力時程分析結果較為吻合,驗證了其可靠性以及良好的模擬精度。對這個方法的改進和針對性完善主要是在等效荷載分布形式、加載方式和評估結果判定上,所以具體抗震評估實施細節上存在差異,都可以為地下直墻拱頂結構PUSHOVER抗震分析提供參考。

2 地下結構PUSHOVER抗震分析關鍵問題

在水平地震作用下,圍巖與直墻拱頂隧道結構之間以剪切變形為主。在進行PUSHOVER分析時,水平施加的荷載形式要能夠反映出地震作用下結構與圍巖慣性力的分布特征。基于這個前提,劉晶波教授等人[3-6,9]提出了施加相應單調遞增的水平等效慣性加速度作為水平荷載分布形式。進行PUSHOVER分析時主要解決兩個關鍵問題:水平荷載加載方式和目標位移的確定。

水平荷載加載方式可采用水平慣性加速度、倒三角形兩種分布形式。從已有的研究文獻[4]~[6]可以看出,倒三角形分布形式在評估結果上都與水平慣性加速度分布形式評估結果相近,都適宜作為等效荷載形式。基于以上思想,本文進行PUSHOVER分析時,考慮施加與深度相對應的單調遞增水平等效慣性加速度來作為水平荷載施加方式。

地上PUSHOVER分析時目標位移為分析的一個基準點,確定了目標位移才能給出相應的分析結果。該方法運用到地下結構分析時也需要確定一個目標位移。本文采用以下方法進行確定,選取若干統一峰值加速度的地震波荷載,加載在獨立的自由場圍巖上,記錄相應位移峰值,取平均值作為地下PUSHOVER分析方法的目標位移。選取的地震波統一了峰值加速度,且選取了較多的地震波荷載樣本,保證了目標位移計算的可靠。

3 直墻拱頂隧道結構PUSHOVER抗震分析

通過對現有的地下結構PUSHOVER抗震分析總結,這里采用基于位移的方法對地下直墻拱頂隧道結構進行PUSHOVER抗震分析,使直墻拱頂隧道結構的抗震分析更為合理和簡便,整個分析實施步驟按照圖1所示進行。

根據汶川地震時發生塌方的寶成線109隧道直墻拱頂結構特點,建立計算模型(如圖2所示),分別為自由場模型Ⅰ,Ⅱ和基巖—結構模型,自由場模型Ⅰ和Ⅱ相同。底部設置為固定邊界,襯砌和周圍介質都采用彈塑性材質模擬。襯砌的模擬參數取密度設置為2 650 kg/m3,楊氏模量3.45×1010,彈性模量2.31×107,泊松比0.210。為模擬重力作用下圍巖的非線性響應特性,圍巖采用服從各向同性硬化規律的彈塑性模型,屈服準則采用拋物線型Mohr-Coulomb準則。直墻拱頂隧道結構周圍介質采用密實硅質砂巖或礫巖為基礎的巖體,模擬中參數設置為:密度2 487 kg/m3,楊氏模量2.00×1010,彈性模量1.40×107,泊松比0.240。襯砌和圍巖之間設置為不共節點,相互之間的接觸面采用CONTACT AUTOMATIC SURFACE TO SURFACE接觸算法模擬,這種算法能夠很好的模擬襯砌與圍巖的相互作用。

首先,在自由場模型Ⅰ加載地震荷載進行動力計算,得到模型Ⅰ中對應直墻拱頂隧道頂部位置處最大相對位移,多次計算取最優化均值作為“目標位移”;再計算結構—基巖模型和自由場模型Ⅱ在自重荷載作用下的內力及變形;然后,施加沿深度呈規律分布的水平慣性加速度,直至自由場模型Ⅱ中對應結構頂部位置達到之前計算得出的“目標位移”,即認為此時的結構狀態能夠說明在地震波作用下的狀態;繼續提高線性荷載的幅值,直到結構出現破壞為止,記錄每次增量步的結構內力或變形與地面峰值相對位移,即可得到地下結構的能力曲線進行地下結構抗震性能評估,完成直墻拱頂隧道結構的PUSHOVER抗震分析。

圖3是直墻拱頂隧道結構的塑性應變分布發展情況,可以看出,截面E處應力發展較快,隨著水平三角荷載幅值的加大,截面B處會發生較大的應力集中,之后也會發生塑性應變。這兩處是在地震荷載作用下可能發生結構失效的地方。由于實際的地震荷載方向不定,結構可能發生破壞的部位的對稱位置也是需考慮的地方,上述破壞截面相對稱的位置也可能相應發生破壞。

表1 PUSHOVER分析結果

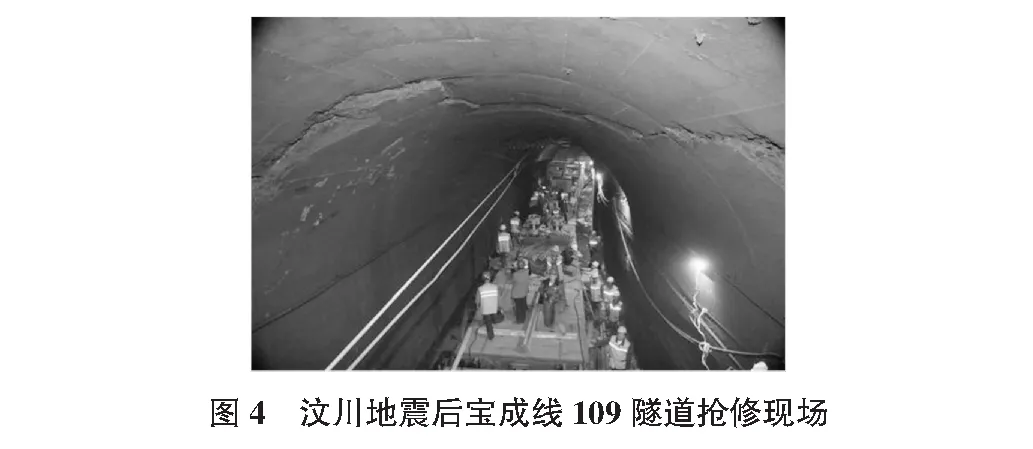

從表1結果可以看出,在等效0.05g的地震荷載作用下,直墻拱頂隧道結構處于彈性階段,不會發生任何破壞。直至地震荷載增加到0.1g時,結構截面E處可能會發生破壞。汶川地震時發生塌方的109隧道位于甘肅省徽縣,地震發生時附近烈度達到7級,地震時加速度值約為0.1g。從破壞現場(如圖4所示)可以看出,直墻拱頂結構破壞位置主要發生在拱頂1/4處,與本文計算結果較為吻合。由于109隧道圍巖介質較為復雜,隧道穿越了地質斷層破碎帶、軟硬結合部、振動液化區、高地應力區等地段,較弱的周圍介質加劇了結構的破壞程度,造成部分隧道區間塌方。

4 結語

通過對地下結構PUSHOVER抗震分析研究現狀的總結分析,給出了較為簡單合理可行的直墻拱頂隧道結構PUSHOVER抗震分析,計算給出的結論與已有文獻以及實際情況較為吻合,認為:

1)位于地下的直墻拱頂隧道結構抗震能力較強,在一般地震荷載作用下并不會產生破壞,結構的響應處于彈性階段。

2)若考慮直墻拱頂隧道結構在較大峰值加速度荷載作用,結構抗震能力較弱部位分布為拱頂1/4處(圖3中E截面處)和底部拐角(圖3中B截面處),這兩個位置會先后出現不穩定,進而發生襯砌破壞,如若需要對結構進行加固,這兩個截面處將是重點。

3)在地下結構響應的特征分析基礎上,改進PUSHOVER方法的地震等效荷載加載模式,能夠較好地反映地下結構的地震響應特點,從直墻拱頂隧道結構抗震PUSHOVER分析結果看,這種方法對結構的抗震分析理論簡單合理可行。

4)針對直墻拱頂隧道結構抗震能力薄弱的環節,可以考慮對拱頂和各拐角進行抗震加固。加固方法可采用粘鋼加固法和粘碳纖維加固法等,提高結構的整體剛度,從而有效提升結構的抗震能力。

參考文獻:

[1] 何海健,劉維寧,王 霆.地下鐵道抗震研究的現狀與探討[J].中國安全科學學報,2005,15(8):3-7.

[2] 劉如山,胡少卿,石宏彬.地下結構抗震計算中擬靜力法的地震荷載施加方法研究[J].巖土工程學報,2007,29(2):237-242.

[3] 劉晶波,李 彬.地鐵地下結構抗震分析及設計中的幾個關鍵問題[J].土木工程學報,2006,39(6):106-110.

[4] 劉晶波,劉祥慶,李 彬.地下結構抗震分析與設計的PUSHOVER分析方法[J].土木工程學報,2008,41(4):73-80.

[5] 劉晶波,劉祥慶,薛穎亮.地下結構抗震分析與設計的PUSHOVER方法適用性研究[J].工程力學,2009,26(1):49-57.

[6] 劉晶波,王文暉,趙冬冬.地下結構橫截面抗震設計分析方法綜述[J].施工技術,2010,39(6):91-95.

[7] 劉晶波,王文暉,趙冬冬,等.循環往復加載的地下結構PUSHOVER分析方法及其在地震損傷分析中的應用[J].地震工程學報,2013,35(1):21-28.

[8] 趙 磊.改進后的PUSHOVER分析方法在地下工程中的應用研究[D].北京:北京建筑工程學院,2012.

[9] 李 彬.地鐵地下結構抗震理論分析與應用研究[D].北京:清華大學,2005.