西班牙文學作品在中國的翻譯和出版(1915—2011年)

【摘 要】 從1915年到2011年,中國累計翻譯西班牙文學作品共有500多部,《堂吉訶德》是被翻譯出版最多的著作。文章對近百年來西班牙文學作品在中國的翻譯和出版狀況做了統計和分析,并就當前西班牙文學作品在中國翻譯和出版所面臨的機遇和挑戰做了探討。

【關 鍵 詞】西班牙文學;文學翻譯;出版研究;統計

【作者單位】張一江,浙江越秀外國語學院。

【基金項目】2015年度教育部人文社會科學研究規劃基金項目“近百年中國文獻西譯書目研究”(15YJAZH005)研究成果。

【中圖分類號】G236 【文獻標識碼】A 【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2018.06.023

翻譯西方國家的文學作品,是過去一個多世紀以來我國知識界最重要的工作,尤其是五四運動之后,用白話文翻譯西方文學及學術著作被賦予特殊意義。文學是人類精神文化的重要載體,文學作品反映了人類社會生活中豐富的情感訴求,是對人性的多方位思考,具有較強的可讀性和廣泛的受眾基礎。因此,歐美國家的文學作品,特別是英國、法國、德國的文學作品在中國被大量翻譯和出版。西班牙作為歐洲的一個古老國家,其文學作品也得到中國翻譯家一定的關注。

文章主要依據反映民國時期出版圖書全貌的書目——《民國時期總書目》和1949年中華人民共和國成立后歷年出版的《全國總書目》,匯總自1915年至2011年這近一個世紀以來西班牙文學作品在中國(不包括臺灣、香港和澳門地區)的翻譯和公開出版書目。此外,每種譯著的題材類型還根據CALIS數據庫做了進一步考證。文章通過回顧近一個世紀中國西班牙文學作品的翻譯歷程,總結我國西班牙文學翻譯的成功經驗,并就當下和未來我國西班牙文學作品的翻譯出版提出有益的建議。

一、中國西班牙文學翻譯的四個階段

歐洲各國文學很多發端于史詩, 例如法國的《羅蘭之歌》、希臘的《伊利亞特》和《奧德賽》,而西班牙文學的開篇是完成于1150年前后佚名的《熙德之歌》(El Cantar de Mio Cid)[1]。我國翻譯出版的第一本西班牙文學著作是《西班牙宮闈瑣語》(Rumores anecdóticos de palacio),該書1915年4月由商務印書館編譯出版,原著作者和譯者不詳,內容為一位西班牙公主敘述的故事,共有81頁。

第二部文學作品的出版為1922年,是由著名翻譯家林紓(1852—1924)和陳家麟(生卒年份不詳)合譯的《魔俠傳》(Leyenda del caballero mágico)(上下卷),這是《堂吉訶德》(Don Quijote de la Mancha)首次被譯成中文。此后該書又在1933年、1939年分別被重印兩次。眾所周知,林紓本人其實并不懂外語,但通過與精通外語的歸國留學人員合作,他翻譯了多達180部作品。實際上,《魔俠傳》只譯了《堂吉訶德》的上半部,且是從英文轉譯的。盡管該譯本有不少謬誤缺陷,但基本上譯出了原著上部的故事情節。

從1915至2011年的近百年時間,中國的西班牙文學翻譯活動可分為以下4個不同的階段:

第一階段(1915—1948年),在這33年中,有13年沒有翻譯出版任何一本西班牙文學作品,其他的20年累計出版了45種文學作品,其中《堂吉訶德》出版了9次,成為最重要的作品。布拉斯科·伊巴涅斯(Vicente Blasco Ibá?ez,1867—1928)是作品被翻譯較多的作家,他的《良夜幽情曲》(Luna Benamor)(原作出版于1909年,譯作出版于1928年,以下備注同上)、《啟示錄的四騎士》(Los cuatro jinetes del Apocalipsis,1916年、1929年)和《茅舍》(La barraca)(1898年、1944年)先后被翻譯出版。最早提到布拉斯科·伊巴涅斯的是魯迅,魯迅在1926年7月的日記里寫道:“最近兩年我們聽說來了四個有名的文人……也有西班牙的布拉斯科·伊巴涅斯,是早些時候介紹過的。在歐戰期間他為人道主義和世界主義唱贊歌。根據教育部的綱領,他是根本不適宜于中國的,所以誰也不理睬他。因為我們的教育家們是竭力推崇民族主義的。”[2]而正式向中國讀者介紹布拉斯科·伊巴涅斯的是戴望舒(1905—1950)。此二人在某些方面有相似之處:他們都是為正義事業而奮斗,都曾經被捕入獄,都才華橫溢,心中都充滿了愛與善。當時中國出版的西班牙文學作品多數從英語或法語轉譯,直接從西班牙語翻譯的數量并不多。圖1為中國西班牙文學翻譯出版作品統計表(1915—1948年)。

第二階段(1951—1964年),因解放戰爭剛剛結束,中華人民共和國成立,百廢待興,我們對外國文學的翻譯介紹以社會主義國家尤其是以蘇聯的文學作品為主,嚴格堅持“政治標準第一”的原則。1949—1950年,中國沒有出版任何西班牙文學作品。而在此后的十幾年時間里,中國對西班牙文學作品的翻譯出版也非常冷淡,主要是考慮社會思想意識形態方面的問題。西班牙屬于西方的資本主義國家,且當時執政的佛朗哥實施了軍事獨裁統治,兩國間沒有建立正式的雙邊外交關系,這在某種程度上影響了中西兩國的文化交流。這一期間我國只是重新出版了以前的翻譯作品,新翻譯的作品以反映被壓迫勞動人民的生活及對資本主義社會進行揭露的批判現實主義作品為主。如《小癩子》,原名《托美思河上的小拉撒路》(La vida de Lazarillo de Tormes)(楊絳據英譯本重譯,上海平明出版社,1951年);《懲惡揚善故事集》(Novelas ejemplares)(祝融據英譯本重譯,上海新文藝出版社,1958年)等。圖2為中國西班牙文學翻譯出版作品統計表 (1951—1964年)。

第三階段(1965—1977年),這一期間,中國大陸沒有翻譯和出版任何一部西班牙文學作品。在1966—1976年“文化大革命”期間,我國文學作品翻譯出版的政治性非常明顯,基本停止出版西方資本主義國家的文學作品。

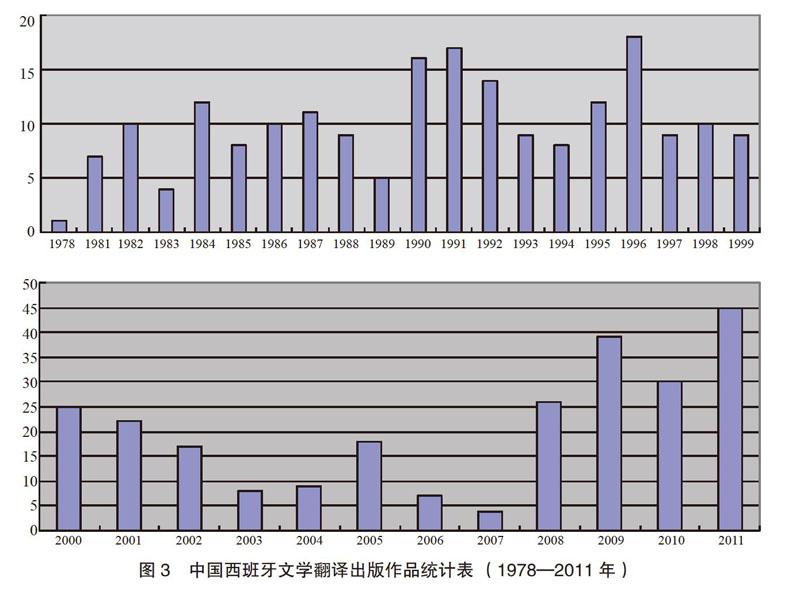

第四階段(1978—2011年),20世紀70年代末,隨著改革開放時代的到來,外國文學的翻譯與研究迎來了前所未有的繁榮時期。1978年,人民文學出版社出版了由楊絳從西班牙語直接完整翻譯的《堂吉訶德》,該譯本被公認為是最優秀的譯本,也是同名書中發行量最多的譯本。楊絳本人還于1986年獲得西班牙國王胡安·卡洛斯一世專門頒發的“智慧國王阿方索十世十字勛章”。從1981至1999年的19年里,中國累計翻譯出版了198部西班牙文學作品,平均每年出版10.4部;從2000至2011年的12年里,中國累計出版了250部西班牙文學作品,平均每年出版20.8部。這些數據表明,我國在西班牙文學作品的翻譯和出版領域有了顯著進步。圖3為中國西班牙文學翻譯出版作品統計表 (1978—2011年) 。

二、西班牙文學作品翻譯題材的統計與分析

近百年來,我國累計翻譯和出版了513部西班牙文學作品,包括某些作品的多次翻譯或印刷,如《堂吉訶德》就被近百家中國出版社翻譯或改編出版達146次。而在這513部被翻譯出版的作品中,小說共計368部,占總數的71.73%,其中《堂吉訶德》就占了28.46%;兒童故事和圖畫書共計62部,占12.09%;詩歌共計29部,占5.65%;戲劇共計25部,占4.87%;傳記共計13部,占2.53%;其他還有文集8部,散文3部,報告文學3部,民間文學2部,共占3.12%。圖4是我國西班牙文學作品翻譯各類題材的比例。

從這近百年的翻譯出版數據可以看出,小說一直是我國西班牙文學作品翻譯的熱點,而詩歌戲劇偏少;此外,在對西班牙文學作品的譯介中,直接翻譯居多,評論較少[3]。我國作為世界最大的圖書消費市場,每年都能吸納和消化大量的西方文學作品。我國的西班牙文學研究者在相關資料中發現,西班牙各類文學獎獲獎作品、科幻作品和兒童讀物是中國市場上最受讀者歡迎的,如西班牙兒童作家比奧萊塔·蒙雷亞爾(Violeta Monreal,1963— )的“我的感覺成長版”系列作品。

三、《堂吉訶德》的翻譯與出版

《堂吉訶德》是西班牙文學的一顆明珠,無疑也是在中國被翻譯和出版次數最多的西班牙文學作品。從1922年首次被譯成中文到2015年,《堂吉訶德》先后被97個出版社翻譯(含改編)出版146次,包括完整地從西班牙語譯出以及從英語、法語等其他語言文字版轉譯成中文。《堂吉訶德》作為世界文學的一塊重要瑰寶,被世界各國翻譯及改編成青少年樂于接受的壓縮版或圖畫書。

雖然《堂吉訶德》的翻譯版本眾多,譯者也多達數十人,但從出版社不斷印刷的次數統計我們可以發現,以下幾位翻譯家的譯作最受讀者歡迎:著名女作家和翻譯家楊絳翻譯的《堂吉訶德》,自1978年以來先后14次被印刷出版;北京外國語大學西班牙語教授董燕生(1937— )翻譯的《堂吉訶德》,自1995年以來先后被印刷出版8次;西班牙語教授、翻譯家屠孟超(1935— )翻譯的《堂吉訶德》,從1995年至今,已經累計印刷出版8次;著名翻譯家張廣森(1938— )翻譯的《堂吉訶德》,自2001年以來先后被印刷出版6次。《堂吉訶德》廣泛地被中國讀者閱讀,成為家喻戶曉的西班牙文學名著。像《堂吉訶德》這樣的外國文學名著之所以能被不斷地重復翻譯出版,是因為內容適合中國讀者的閱讀需求。

四、其他被翻譯較多的西班牙文學作品

除了《堂吉訶德》,西班牙文學作品中被我國不斷翻譯和出版的作品還有很多,筆者在分析513部文學作品的書目以及一些西班牙著名作家后,發現其中的一些特點。

加爾多斯(Benito Pérez Galdós,1843—1920),是“繼塞萬提斯之后西班牙最偉大的小說家”,他有19部作品在中國翻譯出版,其中《堂娜裴菲克塔》(Do?a Perfecta,1876年)、《曼索朋友》(El amigo manso,1882年)被多次翻譯出版。布拉斯科·伊巴涅斯(Vicente Blasco Ibá?ez, 1867—1928) 是最早被中國翻譯家關注的西班牙作家之一,他的18部作品被翻譯出版,其中《茅舍》(La barraca,1898年)、《碧血黃沙》(Sangre Y Arena,1908年)被5家以上的出版社翻譯出版。布拉斯科·伊巴涅斯的作品受到特別重視,是因為他“真實地描寫了西班牙勞動人民的痛苦境遇”,符合中國在相當長時期里主張文學應該反映勞動者受到壓迫的觀點。

在西班牙黃金世紀作家中,洛佩·德·維加(Lope de Vega,1562—1635)和卡爾德隆(Pedro Calderón de la Barca,1600—1681)的喜劇作品在中國被翻譯出版。在“九八年一代”(La Generación del 98)的作家中,除布拉斯科·伊巴涅斯之外,還有阿左林(José Martínez Ruiz,O Azorín,1874—1967)和烏納穆諾(Miguel de Unamuno,1864—1936)的作品被翻譯出版。在西班牙諾貝爾文學獎獲得者中,首位得主何塞·埃切加賴(José Echegaray,1832—1916 )的《偉大的牽線人》(El gran galeoto,1881年)被翻譯出版3次;貝納文特·馬丁內斯(Jacinto Benavente y Martínez,1866—1954)有7部作品被翻譯出版;胡安·拉蒙·希梅內斯(Juan Ramón Jiménez,1881—1958)有6部作品被翻譯出版,其中《小銀和我》,又譯為《小毛驢和我》(Platero y yo,1917年)被11家出版社翻譯出版;而塞拉(Cela Camilo José, 1916—2002)只有《蜂巢》(La colmena,1951年)、《帕斯夸兒·杜阿爾特一家》(La familia de Pascual Duarte,1942年)、《為亡靈彈奏瑪祖卡》(Mazurca para dos muertos,1983年) 3部作品被翻譯出版。

值得一提的是,2010年諾獎得主馬里奧·巴爾加斯·略薩(Mario Vargas Llosa)是一位擁有秘魯與西班牙雙重國籍的作家和詩人[4] 。他有多達24部作品被翻譯出版,其中《潘達雷昂上尉與勞軍女郎》(Pantaleón y las visitadoras,1973年)被6家出版社翻譯出版;《城市與狗》(La ciudad y los perros,1963年)、《綠房子》(La casa verde,1966年)、《胡利婭姨媽與作家》(La tía Julia y el escribidor,1977年)分別被5家出版社翻譯出版;《世界末日之戰》(La guerra del fin del mundo,1981年)、《情愛筆記》(Los cuadernos de Don Rigoberto,1997年)被4家出版社翻譯出版;《誰是殺人犯?》(Quién mató a Palomino Molero? 1986年)、《狂人瑪伊塔》(Historia de Mayta, 1984年)、《壞女孩的惡作劇》(Travesuras de la ni?a mala, 2006)、《給青年小說家的信》(Cartas a un joven novelista,1997年)分別被2家出版社出版。

在中國,作品得到較多譯介的西班牙作家還有曼努埃爾(Don Juan Manuel,1282—1348)、巴萊拉(Juan Valera,1824—1905)、巴羅哈(Pi?o Baroja,1872—1956)、克拉林(Leopoldo Alas Clarín,1852—1901)等。

五、對中國西班牙文學作品翻譯發展的思考

回顧和總結一個世紀以來中國西班牙文學作品翻譯的歷史,能給當前及未來中國西班牙文學作品翻譯的發展提供有益的建議。

首先,西班牙文學從邊緣文學走向主流文學經歷了較長的時間。早期中國譯者所譯的西班牙文學作品大部分是從法文或英文文本轉譯而來,如戴望舒所譯的《良夜幽情曲》就是從法文版本轉譯而來的。文學的轉譯是一種無奈的選擇,存在弊端不言而明。正如鄭振鐸所言:“大體的意思固然是不會十分差,然而原文的許多藝術上的好處,已有很重大的損失了。” [5]中華人民共和國成立后,我國開設西班牙語專業的高校數量從最初的幾所增加到近百所,每年就讀的本科生從幾十人增加到近四千人,這無疑給西班牙文學翻譯人才的培養提供了重要保障,而西班牙語專業人才的培養為西班牙文學的直接翻譯提供了必要的支撐條件。近幾十年來,我國西班牙文學作品的翻譯和出版狀況也充分說明,文學的翻譯必須以人才培養為先。

其次,中國西班牙文學作品翻譯曾被賦予明顯的文化政治含義。在20世紀 50年代至70年代,中國西班牙文學作品翻譯和出版的文化政治性非常突出,具有高度的意識形態特征,使得西班牙文學作品翻譯主題的選擇受到種種限制,只能翻譯那些體現勞動人民受到壓迫和反抗的作品,如《羊泉村》(Fuente ovejuna,1619年)就是在該歷史背景下引進的。

再次,中國的西班牙文學作品翻譯和出版出現了一些不和諧的現象。如西班牙文學名著的復譯和出版是當下較為普遍的現象,尤以《堂吉訶德》為甚[6]。文學作品的復譯本無可厚非,但是像《堂吉訶德》這種已有多個名家翻譯出版的作品,我國在近幾十年里居然出版了近百種不同的版本,利用版權已經失效的名著來逐利的動機昭然若揭。良莠不齊的譯本不但給讀者在選購時造成困惑,還擾亂了市場的公平競爭。同時,有限的翻譯資源聚集在少數作品上,也必然導致讀者對其他文學作品譯介的忽視。

最后,針對西班牙文學作品在中國的翻譯出版現狀,我們應當采取一些必要的措施。西班牙和西班牙語國家每年涌現大批優秀的文學作品,有效的信息傳遞渠道會讓西班牙文學作品在中國被更多地翻譯和出版。西班牙需要加強在中國的文化推廣和宣傳,如可以設立幾個反映西班牙文學創作動態的網絡平臺,以促進西班牙文學作品在中國的出版。隨著我國綜合國力的增強和國際地位的提高,精通中西雙語的人才將會越來越多,西班牙文學作品會源源不斷地被譯介到中國來。

|參考文獻|

[1] 董燕生. 西班牙文學[M]. 北京:外語教學與研究出版社,1998.

[2] 趙振江,騰威. 中外文學交流史 中國—西班牙語國家卷[M]. 濟南:山東教育出版社,2015.

[3] 楊玲. 傳統與創新并存:2014西班牙語文學創作概述[J]. 外國文學動態研究,2015(3).

[4] 朱凱. 西班牙——拉美文化概況文學[M]. 北京:北京大學出版社,2010.

[5] 鄭振鐸. 譯文學書的三個問題[J]. 小說月報,1921(3).

[6] 許鈞. 重復·超越——名著復譯現象剖析[J]. 中國翻譯,1994(3).