用經皮穴位電刺激療法聯合電針療法治療周圍性面癱的效果探究

楊麗瓊,施宏偉

(云南省第三人民醫院中醫科,云南 昆明 650000)

周圍性面癱又叫面神經炎或Bell麻痹,是神經內科的常見病。該病多發生于患者的一側面部。該病患者可出現口角歪斜、流涎、面部額紋消失、瞼裂變大、鼻唇溝變淺變平等癥狀,部分患者還可出現味覺喪失、唾液減少及患側乳突處疼痛等癥狀[1]。電針療法是目前臨床上治療該病的常用方法。經皮穴位電刺激療法是近年來臨床上新興起的一種治療周圍性面癱的方法。臨床研究表明,與單獨用電針療法治療周圍性面癱相比,用經皮穴位電刺激療法聯合電針療法治療該病的效果更佳。在本文中,筆者主要研究用經皮穴位電刺激療法聯合電針療法治療周圍性面癱的效果。

1 資料和方法

1.1 一般資料

本文的研究對象是2013年4月至2016年4月期間云南省第三人民醫院中醫科收治的96例周圍性面癱患者。這些患者的納入標準是:1)經神經電生理檢查及影像學檢查被確診患有周圍性面癱。2)存在口角歪斜、流涎、面部額紋消失、瞼裂變大、鼻唇溝變淺變平等癥狀。3)未合并有皮膚病或其他類型的神經系統疾病。4)自愿參與本研究。將這96例患者隨機分為對照組(n=48)和觀察組(n=48)。在對照組患者中,女性患者和男性患者分別有21例(占43.75%)和27例(占56.25%);其年齡在22~65歲之間,平均年齡為(48.53±5.75)歲;其病程為1~3個月,平均病程為(1.72±0.43)個月;其中,一側面部發生面癱的患者有43例(占89.58%),雙側面部發生面癱的患者有5例(占10.42%)。在觀察組患者中,女性患者和男性患者分別有22例(占45.83%)和26例(占54.17%);其年齡在21~63歲之間,平均年齡為(47.63±5.39)歲;其病程為1~4個月,平均病程為(1.95±0.57)個月;其中,一側面部發生面癱的患者有44例(占91.67%),雙側面部發生面癱的患者有4例(占8.33%)。兩組患者的一般資料相比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

用經皮穴位電刺激療法聯合電針療法對觀察組患者進行治療,方法是:1)經皮穴位電刺激療法。用低頻脈沖針灸治療儀對患者進行治療,根據其耐受度設置治療儀的電流。對患者的翳風穴、太陽穴、絲竹空穴等穴位進行常規消毒,將低頻脈沖針灸治療儀的圓形電極片貼在其上述穴位上,通電后對其進行電刺激治療。每天治療2次,每次治療的時間為20 min,連續治療1個月。2)電針療法。在采用經皮穴位電刺激療法對患者進行治療后30 min,用電針療法對其進行治療,方法是:對患者的地倉穴、迎香穴、牽正穴、翳風穴、攢竹穴、絲竹空穴、顴髎穴與太陽穴進行常規消毒,用規格為0.25 mm×40 mm的一次性無菌毫針對其上述穴位進行針刺,用平補平瀉法進針,進針的深度為0.5~1.0寸。得氣后,將毫針的尾端與脈沖針灸治療儀相連接,用疏密波對其進行治療。每天治療2次,每次治療的時間為30 min,連續治療1個月。用電針療法對對照組患者進行治療。用電針療法對其進行治療的方法和治療的時間與觀察組患者相同。

1.3 觀察指標與療效判定標準

觀察并比較兩組患者在接受治療前、治療15 天后及治療1個月后其面神經的功能。用HBN量表評價兩組患者面神經的功能。此量表的總分為100分,患者的評分越高表示其面神經的功能越佳。將兩組患者的治療效果分為顯效、有效和無效。顯效:經治療,患者口角歪斜、流涎、面部額紋消失、瞼裂變大、鼻唇溝變淺變平等癥狀基本消失,其面神經功能的評分較治療前提高25分以上。有效:經治療,患者口角歪斜、流涎、面部額紋消失、瞼裂變大、鼻唇溝變淺變平等癥狀有所減輕,其面神經功能的評分較治療前提高10~25分。無效:經治療,患者口角歪斜、流涎、面部額紋消失、瞼裂變大、鼻唇溝變淺變平等癥狀未減輕,其面神經功能的評分較治療前提高不足10分。

1.4 統計學方法

用SPSS13.0軟件對本研究中的數據進行處理,計數資料用%表示,用χ2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,用t檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

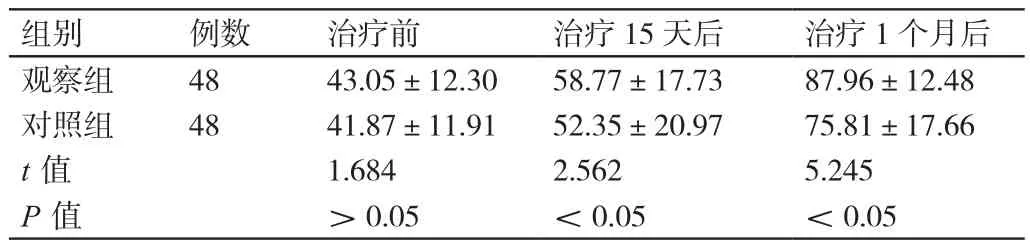

2.1 治療前后兩組患者面神經功能評分的比較

接受治療前,兩組患者面神經功能的評分相比差異無統計學意義(P>0.05)。治療15 d后及治療1個月后,觀察組患者面神經功能的評分均高于對照組患者(P<0.05)。詳見表1。

表1 治療前后兩組患者面神經功能評分的比較(分,±s )

表1 治療前后兩組患者面神經功能評分的比較(分,±s )

組別 例數 治療前 治療15 天后 治療1個月后觀察組 48 43.05±12.30 58.77±17.73 87.96±12.48對照組 48 41.87±11.91 52.35±20.97 75.81±17.66 t值 1.684 2.562 5.245 P值 >0.05 <0.05 <0.05

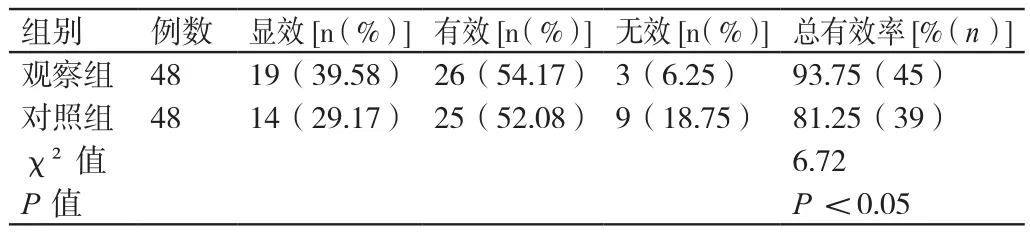

2.2 兩組患者臨床療效的比較

在觀察組患者中,治療結果為無效、有效和顯效的患者分別有3例(占6.25%)、26例(占54.17%)和19例(占39.58%),其治療的總有效率為93.75%。在對照組患者中,治療結果為無效、有效和顯效的患者分別有9例(占18.25%)、25例(占52.08%)和14例(占29.17%),其治療的總有效率為81.25%。觀察組患者治療的總有效率高于對照組患者(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組患者臨床療效的比較

3 討論

周圍性面癱是臨床上常見的一種疾病。臨床研究表明,該病的發病原因主要是患者因受寒、感染病毒(如單純皰疹病毒、水痘-帶狀皰疹病毒、巨細胞病毒等)導致其面神經發生缺血、水腫,使其面神經受到壓迫,進而導致其出現口角歪斜、流涎、面部額紋消失、瞼裂變大等一系列的癥狀[2-3]。過去,臨床上主要采用腎上腺皮質激素、抗病毒藥物或局部熱敷療法等治療該病,但效果一般。近年來,臨床上用經皮穴位電刺激療法聯合電針療法治療該病,取得了良好的效果。臨床實踐證實,用經皮穴位電刺激療法聯合電針療法治療周圍性面癱,能疏通患者面部的經絡,減輕其面神經缺血、水腫的癥狀,從而可有效地改善其面神經的功能。

本研究的結果證實,用經皮穴位電刺激療法聯合電針療法治療周圍性面癱的效果顯著,能有效地改善患者面神經的功能。

參考文獻

[1]石安碧.毫針聯合隔姜灸治療對周圍性面癱的護理研究[J].中國傷殘醫學,2016,24(6):129-131.

[2]張瑞英,蘇靜,竇峰詮.經皮穴位電刺激聯合靶控輸注技術在乳腺手術麻醉中的應用效果觀察[J].河南中醫,2015,35(9):2259-2261.

[3]楊洋,陳曉潔,汪永堅.經皮穴位電刺激干預乳腺癌化療期便秘療效觀察[J].上海針灸雜志,2015,34(11):1070-1071.