體質量指數與多奈哌齊治療阿爾茨海默病不良反應的相關性研究

阿爾茨海默病(Alzheimer disease, AD)是一種神經系統疾病,主要表現為病人的記憶力、認知、語言等功能減退的癥狀[1]。雖然目前醫學上尚無可逆轉性藥物治療方式,但鹽酸多奈哌齊作為乙酰膽堿酯酶抑制劑[2],被廣泛用于臨床治療中,是治療AD最常見的經典藥物[3]。近期國外臨床試驗研究表明,10 mg的多奈哌齊能較好地改善AD晚期癥狀,包括認知功能與生活能力,另外,服用高劑量的多奈哌齊不會增加嚴重的不良反應或死亡的風險,相對安全可靠[4]。但與常規的5 mg/d的劑量相比,服用高劑量多奈哌齊仍會增加某些胃腸道不良反應發生率,因此臨床上評價胃腸類不良反應事件是十分必要的。與此同時,國外相關研究發現,服用高劑量多奈哌齊的AD病人中,體質量越低,胃腸類不良反應發生率越高[5]。然而針對中國人群的研究結論尚未確定。因此,本研究旨在觀察中、重度AD病人的體質量指數(body mass index, BMI)與服用多奈哌齊10 mg/d治療出現的不良反應事件的相關性。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 納入2010年1月至2015年1月入住大連市第三人民醫院神經內科的中、重度AD病人166例,年齡55~80歲,平均(74.73±7.23)歲。入組標準: (1)符合美國神經病學會、語言障礙和卒中-老年性癡呆和相關疾病學會(NINCDS-ADRDA)制定的“很可能AD”的診斷標準[6];(2)簡明智力量表(MMSE)<20分;(3)入組前穩定服用多奈哌齊,劑量5 mg/d>3個月;(4)入組前3個月內未服用除多奈哌齊外其他抗AD藥物;(5)頭顱CT或MRI符合AD診斷。排除標準:(1)近3個月內參與過任何其他臨床試驗者;(2)意識障礙;(3)其他會引起認知功能損傷的神經系統疾病;(4)入組前5年內有大量酒精濫用史;(5)患有嚴重的疾病,合并癲癇、活動性潰瘍,或嚴重的心、肝、腎功能障礙。根據納入AD病人BMI(BMI閾值為23)分為低BMI組和高BMI組[7],其中低BMI組73例,高BMI組93例。

1.2 服藥方法 2組中、重度AD病人均給予鹽酸多奈哌齊10 mg治療,每天1次,持續用藥至24周療程結束。分別于治療后第4、12、24周隨訪1次,檢測血常規、生化常規和心電圖,以及采用MMSE量表評價認知功能。

1.3 不良反應觀察指標 我們定義“不良反應”為,開始服用研究藥物后發生的不良事件,或在研究過程中嚴重程度的增加。不良反應癥狀包括惡心、厭食、失眠頭痛、頭暈、嗜睡困倦、食欲下降、口干癥狀等。

1.4 統計學方法 采用SPSS 19.0軟件進行數據處理。計量資料采用均數±標準差表示,組間比較采用t檢驗;計數資料采用百分數表示,組間比較采用卡方檢驗。采用Cox生存分析評價發生不良反應的風險比,因變量為24周療程內發生不良反應的事件。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 基線資料比較 本研究共納入166例病人, BMI平均為23.74±3.57;其中男40例(28.3%),女126例(71.7%),高學歷病人45例(27.1%);MMSE量表平均得分為(12.83±5.23)分。納入研究的AD病人中,伴有糖尿病、高血壓和心臟病病人分別為34例(20.48%),69例(41.57%)和10例(6.02%),研究前服用鹽酸多奈哌齊劑量5 mg/d的平均療程為(115.62±95.44)周。2組病人在年齡、性別、教育水平、MMSE評分、合并高血壓、糖尿病、心臟病方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

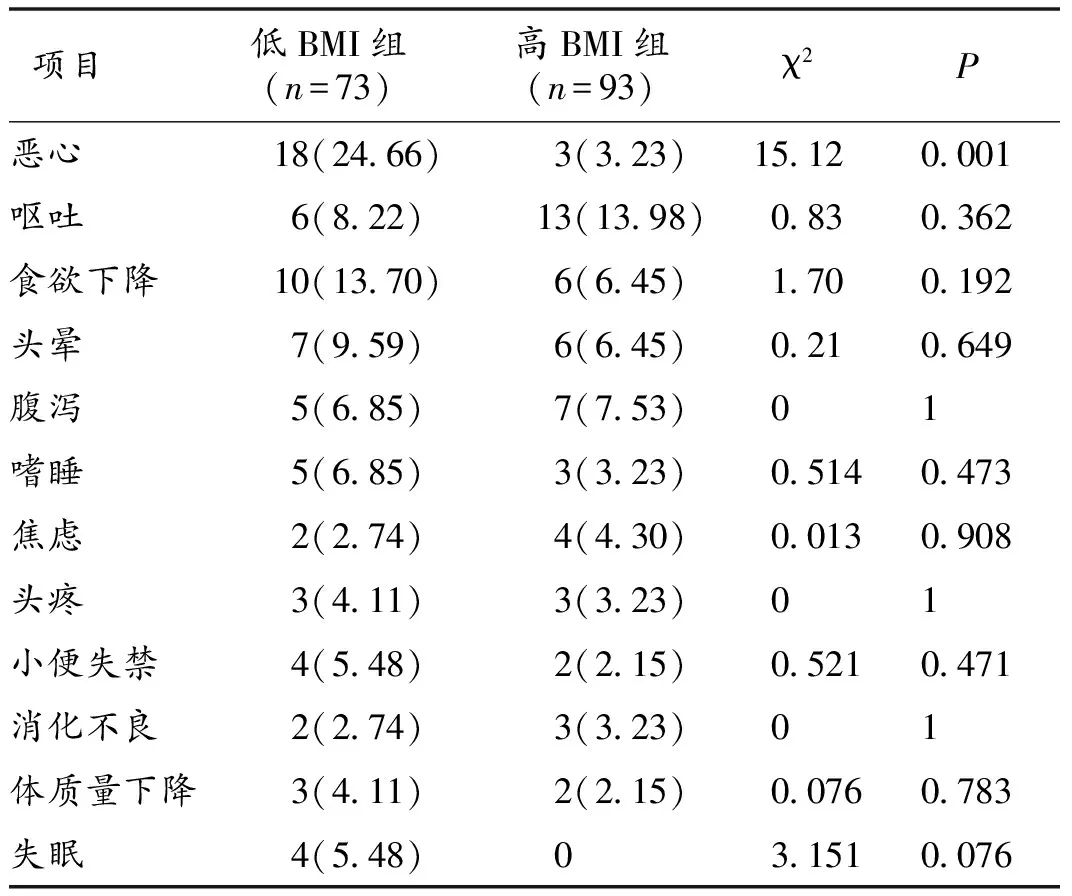

2.2 不良反應比較 隨訪24周,惡心(占12.65%)、嘔吐(11.45%)、食欲下降(10.24%)、頭暈(7.83%)和腹瀉(7.23%)是中、重度AD病人最常見的不良反應。低BMI組58例(79.5%)出現至少一項不良反應,而高BMI組為54例(58.1%),2組間差異具有統計學意義(χ2=7.58,P=0.006)。2組間惡心的發生率差異具有統計學意義(P<0.001),嘔吐、食欲下降、頭暈和腹瀉等其他不良反應的發生率組間比較差異均無統計學意義。見表1。

表1 2組不良反應的發生率比較(n,%)

2.3 多因素風險分析 Cox回歸分析顯示,當納入年齡、性別、教育、糖尿病、高血壓、心臟病等危險因素后,低BMI會顯著增加發生不良反應的風險(HR=1.83,95%CI:1.25~2.68,P=0.002)。見表2。

表2 不良反應發生風險的多因素Cox回歸分析

3 討論

AD是一組退行性腦變性疾病,隨著全球人口的老齡化,AD的發病率日益升高,現已成為老年人常見病、多發病[8]。AD多起病于老年期,潛隱起病,病程緩慢且不可逆,臨床上以智能損害為主,后期伴多種嚴重的神經精神癥狀和行為障礙[9],因此它不僅危害老年人身心健康和生活質量,還給家庭和社會帶來沉重的負擔。

多奈哌齊可改善 AD 病人膽堿能神經功能,有效地延緩疾病進展[10]。多奈哌齊還可通過作用于肽、神經遞質受體或Ca2+通道改善腦部循環,改善AD病人記憶認知功能[11-12]。與此同時,研究發現,服用多奈哌齊治療AD過程中,會發生諸如頭暈、口干、惡心、便秘等不良反應,大多不良反應在治療開始后出現,多在治療2周后癥狀改善或消失,通常不需要停藥[13]。本研究結果顯示,在服用多奈哌齊10 mg/d的中、重度AD病人群體中,低BMI病人的不良反應發生率顯著高于高BMI組。

在本研究納入的中、重度病人中,惡心的不良反應發生率最高,為12.65%,此結果與既往文獻相似。Farlow等[4]研究顯示,對于中、重度AD病人,服用多奈哌齊24周之后,惡心的不良反應發生率為11.8%。與此同時,本研究結果還顯示,在低BMI組惡心的不良反應發病率高達24.66%,遠遠高于高BMI組(3.23%),低BMI組發生惡心的相對危險度為高BMI組的7.6倍。本項研究還發現BMI是發生不良反應的獨立危險因素,此結論與既往臨床試驗研究吻合[5]。Han等[14]學者研究證實,體質量低于55 kg的中、重度AD病人服用高劑量多奈哌齊后,不良反應的發生率會顯著升高。本研究不同于既往研究的創新點之一在于,我們采用BMI評價AD病人體質量狀況,因為BMI可以更好地預測藥物代謝和藥代動力,因此是較好的評價不良反應發生的危險因素。

本研究尚存在一些局限性:第一,我們僅評估24周之內的不良反應事件,24周之后的未被評估。但是,既往研究表明,大多數不良反應事件發生在隨訪的前兩周之內[15]。第二,在本研究期間,由于不良反應或其他因素導致的體質量變化,我們并未納入回歸統計模型。本項研究采用WHO統一的肥胖評價標準,而不是單純的體質量,更適用于臨床上對受試者分組。

綜上所述,中、重度AD病人接受多奈哌齊10 mg/d的24周治療后,低BMI病人對不良反應的耐受性較差。因此,醫務人員要加強對中、重度AD病人體質量的監視,在臨床合理使用多奈哌齊的同時,減少不良反應的發生,以實現臨床用藥安全、有效。

[]

[1] Scodellaro C, Pin S. The ambiguous relationships between aging and Alzheimer’s disease: a critical literature review[J]. Dementia (London), 2013, 12(1):137-151.

[2] Droogsma E,Van Asselt D,Diekhuis M,et al.Initial cognitive response to cholinesterase inhibitors and subsequent long term course in patients with mild Alzheimer’s disease[J].Int Psychogeriatr, 2015, 17(3): 1-11.

[3] Di Santo SG,Prinelli F,Adorni F,et al.A meta-analysis of the efficacy of donepezil, rivastigmine, galantamine, and memantine in relation to severity of Alzheimer’s disease[J].J Alzheimers Dis,2013, 35(2): 349-361.

[4] Farlow MR, Salloway S, Tariot PN, et al. Effectiveness and tolerability of high-dose (23 mg/d) versus standard-dose (10 mg/d) donepezil in moderate to severe Alzheimer’s disease: a 24-week, randomized, double-blind study [J]. Clin Ther, 2010, 32(7): 1234-1251.

[5] Farlow M, Veloso F, Moline M, et al. Safety and tolerability of donepezil 23 mg in moderate to severe Alzheimer’s disease[J]. BMC Neurol, 2011, 11(1): 57-64.

[6] 賈建平,陸璐,張逸,等.美國國立老化研究所與阿爾茨海默病協會診斷指南寫作組: 阿爾茨海默病癡呆診斷標準的推薦[J].中華神經科雜志,2012,45(5): 352-355.

[7] WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies[J]. Lancet, 2004, 363(9403): 157-163.

[8] 曲萌,肖軍. 阿爾茲海默病早期診斷與干預的研究進展[J].中華臨床醫師雜志:電子版,2012, 6(2): 118-119.

[9] Bertelson JA, Ajtai B. Neuroimaging of dementia [J]. Neurol Clin, 2014, 32(1): 59-93.

[10] Cuadrado-Tejedor M, Ricobaraza AL, Torrijo R, et al. Phenylbutyrate in a multifaceted drug that exerts newroprotective effects and reverses the Alzheimer’s disease-like phenotype of a commonly used mouse model [J]. Curr Pharm Des, 2013, 19(28): 5076-5084.

[11] Ying P. L-3-n-Butylpht halide improves cognitive impairment and reduces amyloid-b in a transgenic model of Alzheimer’s disease[J]. Neuroscience, 2010, 30(24): 8180-8189.

[12] 許秀燕,張麗進,程佳佳,等.鹽酸多奈哌齊治療阿爾茨海默病患者的療效觀察[J].中國臨床保健雜志,2016,19(3):300-301.

[13] 汪龍,程軍,朱玲娜. 多奈哌齊致不良反應文獻分析[J]. 中國新藥雜志, 2017, 26(2):230-235.

[14] Han SH, Lee JH, Kim SY, et al. Donepezil 23 mg in Asian patients with moderate-to-severe Alzheimer’s disease[J]. Acta Neurol Scand, 2017, 135(2): 252-256.

[15] Tariot P, Salloway S, Yardley J, et al. Long-term safety and tolerability of donepezil 23 mg in patients with moderate to severe Alzheimer’s disease[J]. BMC Res Notes, 2012, 5:283.