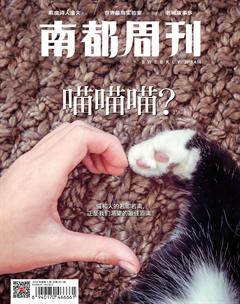

人貓之交淡如水

吳俊宇 杜夏德

在這次采訪的前期溝通過程中,大部分潛在采訪對象都拒絕了出鏡這個要求,多次勸說都拒絕了這個請求。一位約好的采訪對象,甚至因為可能要出鏡這個問題,最后直接婉拒了采訪。以至于后來不得不臨時調整計劃。這種群體性的拒絕出鏡,在過去是很難遭遇的。

這或許是養貓人特有的疏離感。他們為人內向,對于外界的稍稍“越界”的要求都會直接回絕。這和貓的個性真的很像。

采訪對象寶生說,“我和我家貓,君子之交淡如水”。真是形容人貓關系的最佳比喻。

村上春樹曾寫下過這樣一句話:

我從貓的身上學到了許多事,關于如何平等對待生命的重要事情。

這個嗜貓如命的作家在面對“為何您的作品總能讓人感到溫暖”這個問題時,直接回答說,“也許,這應該歸功于陪我寫作的貓咪吧。”

吸貓,這些年來,正在成為一股新風潮。騰訊研究院在《中國貓次元經濟現象研究》提到,從社會心理學的角度來說,是因為貓具有刺激、投射、彌補、隨眾和減壓五個特點……貓咪的性格導致它會經常做出一些意想不到的舉動,反轉隨時會出現,而這種非線性,零碎,自發和爆炸性的特點,常常令人驚喜。

那些文學、藝術創作者愛貓,或許是希望靈感如貓一樣,能夠在不經意間涌現吧。

某種意義上,養貓正在成為城市中產以及空巢青年的生活方式。這種判斷雖然感性,在和個體溝通的過程中我們發現,這種判斷不無依據。

城市中產、空巢青年缺乏養狗的條件,他們需要頻繁加班,養對人依賴性太強的狗不太現實,而天生獨立的貓成了最佳陪伴者。

他們在社交、家庭關系之中,也同樣畏懼過于親近帶來的心理負擔—狗那種無理由的忠誠近似于春節時父母、親戚的那令人窒息又無法拒絕的關心。貓和人那種若即若離的親近感,反而成了最佳距離。它們表面看上去高冷,但也有溫暖的一面。

而美國奧克蘭大學的動物行為學家Moriah Galvan和Jennifer Vonk研究也發現,其實貓比我們想象中更能協調與人與人之間的情緒。面對主人微笑,許多貓表現出行為明顯“積極”一些,例如發出呼嚕聲、摩擦或主動坐到主人的腿上。此外,對于貓來說,主人的微笑比皺眉更具吸引力。貓愿意花更多時間接近微笑的主人。

貓能識別表情這個行為,還暗示了一些更加內在的東西—其實,貓對人類挺感興趣的。這也是千萬鏟屎官比較糾結的問題,自家的貓主子到底有沒有在關心自己。與表現得更加親切的狗狗們相比,也許貓對我們的“愛”只是更加“深沉”,不易察覺呢。

在人類社會的發展史中,狗被馴養的時間要長于貓。2015年的一項基因研究表明,狗的馴化程始于30000多年前,而家貓出現在5000年前。

村上春樹說的,“從貓身上學會了平等對待生命。”這其實也是貓和狗對待人類時的最大區別。可能是因為狗狗們適應人類生活的時間更長,它們對人類情感姿態的反應更為強烈,在人面前,它們總是扮演著服從者、執行者的角色。同樣由人飼養的貓,則是展現了另一種風骨。它和人類的關系更為平等,甚至人得稱它為“主子”—它每天只跟你親熱幾十分鐘分鐘,你可以摸它的腦袋、下巴、背部,但是它享受夠愛撫后,如果你還想繼續跟它親熱。對不起,它會不耐煩地搖搖尾巴。如果你再打擾它,它可能就會用爪子推開你,甚至假裝要咬你。

在生活中,面對壓力不得不向家庭妥協、向工作妥協的城市人,或許從心底就是追求貓那種自由、獨立、平等的精神狀態。