東西方電影中“母親”形象的對比與思考

——以《關于我母親的一切》《步履不停》為例

■趙若雪

母親作為注定要陪伴我們一生的親密名詞,無論是西方的希臘神話亦或是東方的遠古傳奇,都在展示母親的生存景觀。對母親形象進行刻畫可以極大程度地表現出女性的生活面貌,透過其命運在一定程度上可以反映社會時代的發展與女性社會地位的關系,并通過母親形象的塑造,傳遞東西方文化、精神、性格中最具代表性的一面。東西方由于時代背景、社會歷史和國家命運的不同際遇、以及各國文化根源中的語境差異,導致東西方母親在生存狀況和心理狀況上有較大不同,因而母親形象可顯現出東西方的“國別特色”。隨著女性在電影話語中的豐富,母親作為女性代表性的個體也備受電影創作者的青睞,母親也具有了言說自身的權利,母親敘事群的構建使得母親的存在、處境和自覺意識不再受到忽視。在不同文化背景下,東西方銀幕在母親形象的塑造與其在家庭中的角色功能又各有其獨特性。

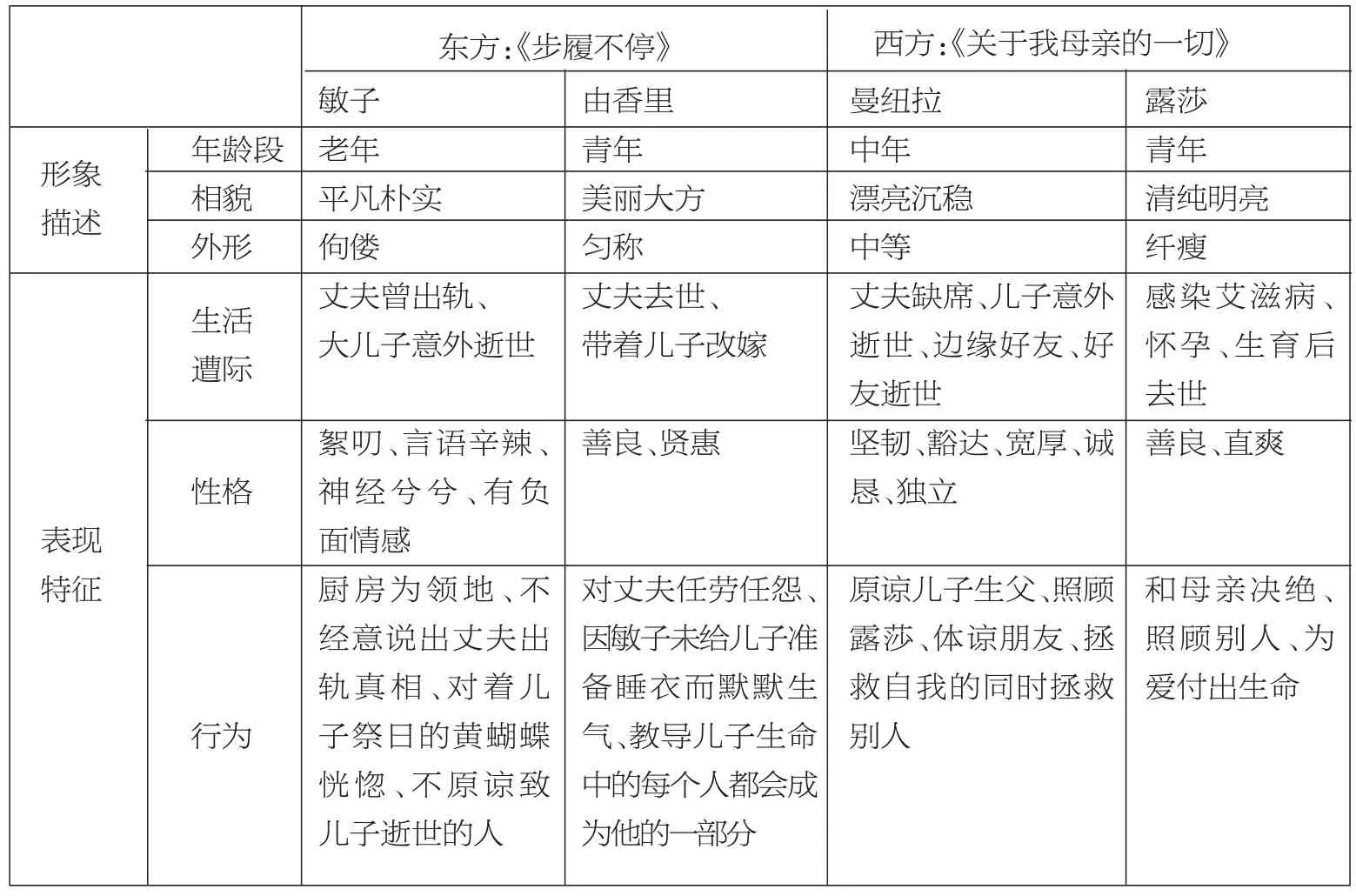

本文將東方電影《步履不停》與西方電影《關于我母親的一切》作為切入點,通過母親的形象描述、表現特征與文化內涵三個方面對比東西方銀幕的審美特征,從而理解影像對形象塑造的提示作用與文化價值。

一、東西方文化與母親形象差異化

(一)形象描述:身體外形特征

東西方對女性審美價值受到文化的影響,對“女性美”的理解不同,導致母親形象在銀幕上塑造獨具有國別式的定位,本節從東西方銀幕分別入手探討塑造母親形象“美”的方式。

1.東方銀幕:傳統道德觀念對外形美的消解

在東方銀幕下,“女人的故事”是女性最主要的展現價值,而非“女性美”在銀幕上的價值。這種實用主義的審美觀導致女人的故事以戲為主,而影為輔,契合了東方電影重內容而輕形式的特點。故母親形象所體現出的傳統優秀美德,如堅韌、內斂、賢惠、奉獻、善良和寬厚等品質比外形的呈現更能激起電影創作者和觀眾在審美上的興趣。這種銀幕美學決定了母親塑造在外形美上進行了消解,更多的展現具有美德的母親形象。

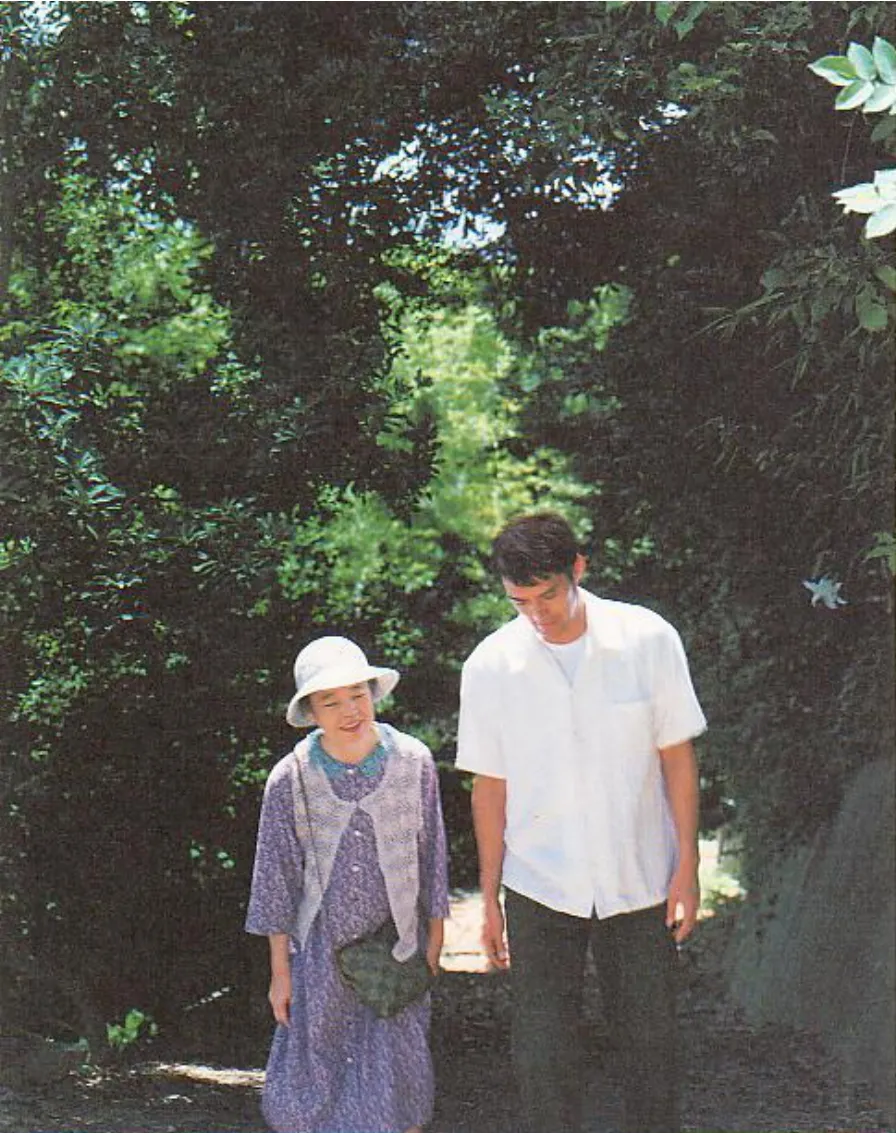

東方文化對母親有著獨特的審美規范體系,“人不可貌相”要求從內在來決定道德品質,但傳統倫理規范要求母親不得違背“三從四德”下的女性美。這便決定了東方銀幕淡化甚至消解“外在美”的同時強調“內在美”。一般銀幕塑造母親常常以一種方式來消解“外在美”,選擇形象較為樸實大眾的女演員。在《步履不停》中,扮演母親敏子的演員樹木林希便是典型東方老太太的長相,不美麗不時尚一頭白發一臉堅韌佝僂著背,甚至還有一只眼睛出現了問題,這種形象描述讓觀眾更多的關注其性格內在。這種樸素銀幕法體現了東方文化將母親的外在美放在內在美的對立面,外在美被傳統觀念而消解。

《步履不停》《關于我母親的一切》形象描述和表現特征的對比

2.西方銀幕:欲望化的外形塑造表達

在西方文化下,以好萊塢電影為代表的影片更加注重對女性“外形美”的表現,女性常常作為欲望投射的符號被男性所主宰,感官愉悅是銀幕“女性美”的重要元素。女性形象更具女性的性別特征,其身體部位在鏡頭下被重點展現。常常提起西方女性,一種偏見就是美貌會影響人物的塑造,使得女性一開始便被作為被窺探的弱者出現來強行迎合男性的眼球。這樣會極大程度的助長女性對男性的依附,同時電影也添了媚俗與曲意迎合的意味,女性會被更多的作為欲望的客體形態而扭曲出現,遮蔽了其在銀幕中的身份與意識。

母親這一女性形象也不例外,母親在外形美的體現下,一定程度對“母親”進行了身份的遮蔽,但這并不代表著觀眾忽略對形象的理解。提到美貌的外形,并不意味著觀眾要以窺探的眼光而忽視或放大母性的偉大,要允許多種不同的母親形象的出現才能豐富母親的銀幕話語權。《關于我母親的一切》里的母親曼紐拉的形象也足夠美貌,但美貌下其堅毅的特質更襯托出她的偉大。修女羅莎也是足夠美麗的,正是為此才吸引到羅拉的喜愛,但美貌也未掩蓋她的勇敢和對別人、家人以及未出世的孩子的愛。外形美為母親形象的塑造更添其多樣性,不必過于抗拒外在美,與此同時也不忽略內在美的體現,才能真正在銀幕上創作出“似而不同”的母親。

(二)表現特征:生活遭遇與性格行為特點

東西方文化下銀幕對母親形象的展示各有側重點,東方更愿意表現在生活困境下的忙碌狀態,母親所面臨的多是家庭中不為子女所知的壓力,性格多表現為平凡、樸實、內斂、忍耐、具有微弱卻堅強的生命力;西方則注重表現絕境下的母親所表現出的豁達與寬厚,更關注在此過程中母親的自我和解與個人生命體驗的書寫,性格更樂觀、頑強、獨立,行為也更具侵略性與外向性。但拋去東西方文化差異、不同生活遭遇與性格行為特點最后均殊途同歸——母親所傾注的愛是相同的,愛是母性最大的表現特征。

《步履不停》中的母親敏子是一名家庭主婦,生活中最大的波折便是大兒子的逝去,她可以輕描淡寫的說出曾經發現丈夫外遇,但她面對兒子祭日時飛來的一只黃色的蝴蝶卻恍惚拗動,她將生活中的艱難藏在漫長的歲月里,但她無法消解對兒子的想念與愛。她將負面情感藏在絮叨且神經兮兮的辛辣言語之下,讓觀眾看到了走過婚姻危機、喪子之痛的她將廚房作為自己的據點平靜地炸天婦羅。

《關于我母親的一切》中的曼紐拉是一個單親媽媽,她從未抱怨過獨自撫養孩子的艱難,并鼓勵兒子去做喜歡的事情,她的人生困境不僅是兒子的逝去,還有朋友露莎的死去與丈夫羅拉的將要死去。三重絕境沒有壓倒她,她仍以人間至陰至柔的力量去承擔一切,在拯救自己的同時也拯救了他人。更注重描繪在此過程中曼紐拉的生命體驗,體現她頑強且獨立的性格,她所做的一切不僅出于找尋兒子的父親,在這其中更多的是她對朋友與丈夫的包容與友愛。表現出母親與母愛的偉大,用愛寬恕一切并在如此絕境中堅強、樂觀、純粹的活著。

(三)文化內涵:男性與女性視角凝視

視角是有性別的,女性在銀幕塑造伊始處于男性視角的窺視之下,“被觀看”使女性處于被動的位置。母親形象的審美特征也是根據男性的主觀審美體系被打造的,男性導演常常借助對‘女性美’的塑造來實現父權的欲望與精神要求,母親作為被描述的主體而無自我陳述的權利。

隨著女權主義的盛行,女性導演學會了“自述”,開始進行女性視角下母親話語的自我書寫。與男性視角相比,性別歧視、無性別表達與欲望客體展現被拋棄,用女性獨特話語進行審美重構。男性導演如佩德羅·阿莫多瓦也從女性視角出發,真正關注女性作為個體的生命體驗與生存需求。母親不再必須以完美理想的狀態出現,而是刻畫其性格與心理,從而實現“母親”到“人”的轉化,母親的生存狀態、面臨的生活遭際與命運被更多的描述。

男性視角到女性視角的轉化,使母親形象在銀幕上的審美特征擺脫了程式化、傳統化的“女性美”觀念,母親完成了自我審美的塑造,不再作為“被看”的對象,而是客觀塑造自我。東方銀幕不再拘泥于消解“外形美”,內在的品質與外在的美麗相得益彰;西方銀幕也不再將母親的女性特征過度夸大,美貌下其堅毅的特質更襯托出形象的偉大。將對母親的審美特征置于女性視角之中,才能真正表達母親的個體,自覺成為“看”主體推動故事的發展變化。

二、對銀幕母親形象塑造的整體思考

在光影流轉之下,隨著女性在電影話語中的豐富,母親作為女性代表性的個體也備受電影創作者的青睞,母親也具有了言說自身的權利,母親形象從一開始不具備言說權利的他者到如今自我獨立意識的呈現,母親敘事群的構建使得母親的存在、處境和自覺意識不再受到忽視。東西方不同文化卻共同向世界描繪了母親形象,為電影的發展、女性主義的崛起、母親自我的發現均起了推動作用。在此背景下,母親形象的塑造趨勢值得被概括,母親形象在銀幕上的展現也應被思考。

(一)銀幕母親形象的塑造趨勢

1.文化融合與女性視角導致母親形象多元化:東西方母親的塑造各有其文化烙印的痕跡,如東方文化的內斂造就母親形象的忍耐品質;西方文化的自由張揚出母親形象的自主頑強。隨著文化的交流與融合,西方的女性主義思潮為東方所學習,東方的獨具民族性吸引西方導演的目光,各個文化下不同國別的母親形象的出現更為銀幕增添了新的類型。例如美國電影中不斷出現的東方母親女性形象、移民電影中的東方母親形象等均豐富了銀幕上母親的呈現。無論是男性還是女性導演,均開始從女性的視角出發進行女性話語的敘事與書寫,這實現了視角的轉化,母親不再僅作為被觀看的客體而存在,母親這一敘事群也擁有了言說自身的權利,這種女性視點的回歸無疑對父權話語進行了顛覆,消解了男權中心意識的絕對權威,必將豐富母親這一形象的內涵。

2.女性時代特點引領母親形象的轉變:如今時代女性的主流話語是自我權利的爭取,這個特點使得觀眾改變了對女性形象的審美特征,直接影響到母親形象的塑造趨勢。母親將會更加貼合時代特點,符合觀眾對母親形象的審美期待。在家庭內外,母親都掌握更多的話語權,把握命運的自主權,贏得尊重與理解。除卻追求事業、經濟地位、政治權利的獨立母親以外,新“賢妻良母”也用自身的能力獲得家庭成員的尊重與理解。這類母親形象不止照顧家庭成員的生活起居,她們是平凡且真實的母親,在思想意識與價值觀念上均有自我理解與認識,不再退居父權家庭教育之后,而是與子女共同成長并成為其傾訴對象,獲得家庭的尊重與認可。

3.邊緣文化催生與眾不同的泛母親形象:邊緣文化是相對于主流文化而言的,邊緣人物的特征便是離觀眾日常生活所得以接觸的人物有較大的差別,但總歸邊緣人物也屬于“人”的范疇,塑造邊緣人物時邊緣情境的描述更易打動觀眾。如佩德羅·阿莫多瓦就常常將電影瞄準邊緣人物的生活,同性戀、異裝癖、變性人都是他所描述的對象。泛母親形象是指除明確的對孩子實現了生養功能的母親,例如如奶奶、婆婆等在某種倫理意義上具有“母性”特質的長輩;亦或是承擔了養育責任的其他女性,僅在心理上擔任母親這一角色;又或是僅經歷了生育的代孕母親等。泛母親形象也更易引申出更為復雜的關系,如跨國母親下的中西文化沖突、繼母的無血緣關系、婆媳大戰到婆媳融洽、單親母親面臨的父親的缺席。邊緣文化與泛母親形象的結合,必將更加的豐富銀幕下的母親形象。

(二)對銀幕母親形象塑造的思考

李少紅導演說:“作品中的女性意識不在于描寫的對象是不是女人,它應該指創作者看待事物的思維方法和視角是女性的”。母親形象的多元發展背后,也應看到問題的出現。性別總歸會影響男女創作者對塑造母親形象的方式。男性導演總是無法經歷母親所獨有的生理和心理體驗,他只能努力根據自身理解從母親角度出發展現人物行為與動機。而女性導演因性別優勢從一開始便更為接近母性真實,能更為客觀的看待母親的生存處境與生活需求。

除卻男性導演不自覺的性別意識將母親作為觀看的客體,女性導演也不自覺的抹去性別,用傳統的敘事方式去展現母親,并沒有真正表達女性意識;或女性視角僅意味著描繪母親,未站在母親立場,母親無法推動故事而是被社會歷史環境與事件推著走,無法做出個人自主選擇。而女性自身更應接受“女性”這一性別特質才能達到透徹的自我認識,不應把“男性”完全置于“女性”的對立面,而應脫離“男性”的同時成為自己。

值得高興的是,越來越多的男性與女性導演都在試圖來描繪母親這一形象。雖不自覺的性別立場會導致塑造的母親形象趨于單一,按照自我觀念和標準創作母親。但從母親作為切入點,已經有利于母親成為可見的形象,其心理狀態與生活境遇為大眾所關注。有利于觀眾擺脫傳統思維的禁錮,擴大視界,去了解、諒解每個人所不盡了解的母親,誘人去發現母親所隱藏的愛與柔情。希望通過電影銀幕我們將可以看到更多的“母親”。

[1]趙靜:《中國當代女導演十人訪談錄》.山東:山東畫報出版社,2010年7月版:43.