“多規合一”開展現狀及成效分析

李雯香,巫煒寧,范秀娟,劉智強,周杜牧

(1.江蘇常環環境科技有限公司,江蘇常州 213022;2.常州華諾環保科技有限公司,江蘇常州 213022;3.常州市環境信息中心,江蘇常州 203022)

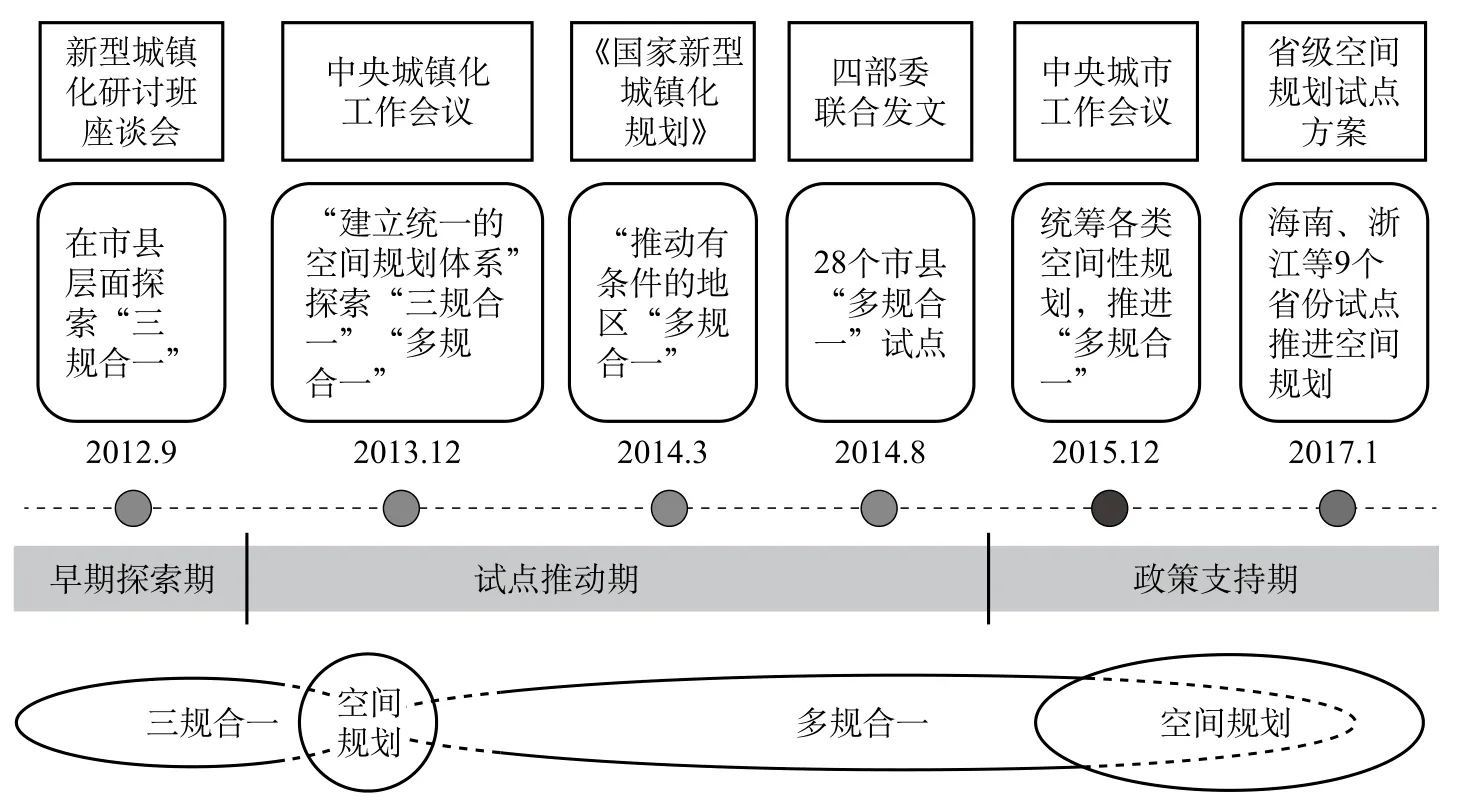

1 “多規合一”發展歷程

2012年9月,李克強總理在省部級領導干部推進新型城鎮化研討班座談會的講話中要求:“在市縣層面探索經濟社會發展規劃、城鄉規劃、土地規劃‘三規合一’”[1]。

2013年12月,習近平總書記在中央城鎮化工作會議上指出:“要建立統一的空間規劃體系”“在縣市通過探索經濟社會發展、城鄉、土地利用規劃的‘三規合一’或‘多規合一’”[1]。

2014年3月,《國家新型城鎮化規劃(2014—2020)》提出“推動有條件地區的經濟社會發展規劃、城市規劃、土地利用規劃等“多規合一”,標志著規劃的融合從“兩規合一”、“三規合一”正式走向“多規合一”。

同年8月,國家發展改革委、國土資源部、環境保護部及住房和城鄉建設部聯合下發《關于開展市縣“多規合一”試點工作的通知》(發改規劃[2014]1971號),廈門等28個市縣作為試點開展空間規劃改革,推動經濟社會發展規劃、城鄉規劃、土地利用規劃、生態環境保護規劃“多規合一”,形成一個市縣一本規劃、一張藍圖[2]。

2015年12月,中央城市工作會議兩次提到多規合一:“以主體功能區規劃為基礎統籌各類空間性規劃,推進‘多規合一’”;“要提升規劃水平,增強城市規劃的科學性和權威性,促進‘多規合一’”。

2017年1月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《省級空間規劃試點方案》,在市縣試點工作基礎上,選取海南、河南、福建等9個省份作為試點,統籌各類空間性規劃,編制統一的省級空間規劃,旨在為實現“多規合一”、建立健全國土空間開發保護制度積累經驗、提供示范。

圖1為“多規合一”發展演變歷程。

圖1 “多規合一”發展演變歷程

2 “多規合一”的內涵分析

2.1 “多規合一”是各類規劃的統籌

“多規合一”探索國民經濟和社會發展規劃、城鄉規劃、土地利用規劃、環境保護等各項規劃工作的秩序、銜接和協同,統籌解決空間規劃的沖突,是把發展的目標、空間的劃定以及實時監管銜接在一起的手段[3],是各類規劃在時間、空間、管理上的統籌。“多規合一”不是一本囊括所有類型規劃的大規劃,不是簡單地、機械地把各類規劃疊加整合集成在一張圖上,而是實現各個規劃的“融合歸一”,通過劃定邊界范圍、管理控制界限,為整個區域或城市的發展提供一個頂層設計。并且針對不同行政層級,在“合”的方式上也應有所差異,應是“合而不同”[4]。

2.2 “多規合一”是系統的空間管理

“多規合一”按照促進生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀的總體要求,構建空間管理“一張藍圖”。消除了城鄉規劃、土地利用總體規劃、主體功能區規劃、生態功能區劃等規劃在空間管理上的沖突和矛盾,統籌空間資源,優化空間結構和形態;開展生產、生活空間的分區管制和生態空間的用途管制,形成生產、生活、生態空間的合理結構。此外,“多規合一”借助信息化手段,整合各類規劃的空間管制分區,消除差異圖斑,實現無縫連接,逐步形成統一銜接、功能互補、相互協調的空間規劃管理體系。

2.3 “多規合一”是簡政放權的手段

2016年3月,李克強總理在考察海南省域“多規合一”試點建設時指出,“多規合一”說到底是簡政放權。各職能部門有序協調,解決規劃打架問題,是簡政;一張藍圖繪好后,企業作為市場主體按規劃去做,不再需要層層審批,是放權[5]。“多規合一”不是目的,而是解決各部門審批互為前置、流程復雜、來回審批等弊端的一種方法,是通過推動政府自身改革,轉變政府職能,提高行政審批效率的一種手段。

3 “多規合一”開展現狀分析

3.1 試點城市開展現狀

3.1.1 市級層面

“多規合一”試點開展以來,市縣城市各自開展了嘗試,均取得了一定成效。

(1)廣州市——從“三規”到“多規”

2012年9月,廣州市印發實施《廣州市“三規合一”工作方案》,在全國特大城市中率先開展“三規合一”工作探索。2014年1月,審議通過了“三規合一”成果,完成了“五個一”的成果:一張圖,一個信息平臺,一個協調機制,一個技術標準,一個管理規定;構建了“1+3”的“三規合一”信息聯動平臺;形成了建設用地控制線、開發邊界控制線、產業區塊控制線、生態控制線、基本農田控制線的“五線”控制線體系。2016年1月,廣州市印發《廣州市“多規合一”工作方案》,在“三規合一”基礎上,完成14個部門專業規劃的融合,按照“四統三定”的原則,整合生態、林業、文保專項規劃等控制底線,合成“多規合一”底線圖,整合建設用地一張圖,最終構建“多規合一”一張圖[6,7]。

(2)廈門市——基于戰略規劃

2014年3月,廈門市在《美麗廈門戰略規劃》研究的基礎上,啟動了發改委、規劃、國土、環保等部門的“多規合一”工作。截至2017年上半年,劃定了各類控制線,形成了無縫對接的空間規劃管理“一張圖”,構建了“一島一帶多中心”的空間結構;依托市政務網絡和服務總線,搭建“多規合一業務協同平臺”,接入單位241個,實現市、區、鎮街政府部門全覆蓋;“一張圖”編制成果納入平臺進行管理,項目生成和審批業務協同作業,行政審批流程改革工作初見成效。多規辦牽頭先后制定了一整套管理規定及統一的平臺技術標準規范,制定了全國首部“多規合一”立法——《廈門經濟特區多規合一管理若干規定》[8,9]。

(3)珠海市——基于空間規劃

2014年7月,珠海市人民政府辦公室印發《珠海市實施“五規融合”工作方案》,成立領導小組及辦公室,提出“五個一”的建設目標。以《珠海市概念性空間發展規劃》為統領,從規劃內容、信息平臺、協調機制和行政管理等方面消除規劃矛盾,劃定空間管制“五線”:生態控制線、基本農田控制線、城市發展邊界控制線、城鄉建設用地控制線、產業區塊控制線。配套制定一張圖控制線管控與維護機制,實現一張藍圖管到底[10]。

(4)開化縣——“1+X”規劃體系

浙江省開化縣構建了“1+X”的規劃體系,編制完成了全國首個獲批的縣級空間規劃——《開化縣空間規劃(2016—2030 年)》;制定了統一的技術規程,實現了規劃體系、空間布局、基礎數據、技術標準、信息平臺和管理機制“六個統一”;以空間規劃“三區三線”為底圖,按照“先網絡層、后應用層”的次序,依次疊入涉及國土空間開發的各類空間要素,繪制了融發展與布局、開發與保護于一體的“一張布局藍圖”;成立綜合性規劃管理協調機構,創新了一套有利于規劃實施的體制機制;構建了“多規合一”信息管理平臺,實現協同共享,建立了全國唯一的交流展示平臺——“多規合一”專題館[11]。

(5)獲嘉縣——生態農業“合”

河南省獲嘉縣是欠發達平原農業區小城鎮的典型代表,在28 個“多規合一”試點城市中面積最小。獲嘉縣從底線控制、規模約束、環境保障三方面出發,探索產業城鎮“合”,謀劃生態農業“合”,從規劃體系、標準數據、空間布局、信息平臺、管理機制五個方面實現了多規融合,形成既有總體規劃,又有產業謀劃,還有獲嘉特色的“多規合一”新路子[12]。

(6)姜堰區——生態文明導向

姜堰區是江蘇省列入試點的唯一一個區,姜堰區側重從生態環境保護的角度進行空間布局,通過空間發展適應性評價、資源環境承載力分析,突出生態環境承載力、生態敏感性對于空間布局的影響,強化生態底線控制,合理確定城鄉空間管制分區和“一張圖”布局。以生態文明建設為導向推動“多規”空間的優化布局,提升城市規劃管理水平,實現區域經濟社會的可持續發展[13]。

3.1.2 省級層面

省級層面的“多規合一”工作啟動晚于市級層面,2015 年6 月,中央全面深化改革領導小組第十三次會議決定將海南列為全國第一個省域“多規合一”改革試點。2017年1月,《省級空間規劃試點方案》印發后,9個試點省份各自開展了空間規劃的探索,力促“多規合一”。

(1)海南省

海南省以“多規合一”的手段,在開展了32項專題研究,全面、系統梳理了各部門正在運行的68項規劃的基礎上,與住房和城鄉建設部合作科學編制了《海南省總體規劃(2015—2030)》。建立了“多規合一”信息平臺,落實了五個統一:統一高效的規劃編制體制、統一聯動的空間規劃體系、統一銜接的空間規劃布局、統一規范的規劃技術標準及統一順暢的規劃實施機制[14];基于底線思維,劃定各種開發管控界限,明確耕地、永久基本農田、林地與濕地“資源利用底線”,確定水資源、能源等“資源消耗上限”,制定空氣質量、水環境質量與土壤環境質量等“環境質量底線”;體制機制方面,省人大常委會出臺《關于推進省域“多規合一”改革的決定》,以立法的形式固化“多規合一”成果,建立了省、市、縣聯動的機制,建立上下聯動、橫向互動、共同推進的機制[14]。

(2)福建省

福建省作為首批國家生態文明試驗區,2016年底啟動了省級空間規劃試點工作[15]。福建省以縣級行政區為基本單元,進行資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價,推廣永春縣、永安市、霞浦縣空間規劃編制試點工作經驗,堅持自下而上和自上而下相結合,合理劃定三類空間,力爭形成融發展與布局、開發與保護于一體的“一本規劃、一張藍圖”。福建省重點開展縣域城鎮、農業、生態三類空間比例測算指標體系和辦法、空間規劃基礎信息平臺總體框架及軟件開發、空間性規劃核心要素有機整合規則等五個重大技術專題應用攻關,健全規劃協調機制,破解規劃管理職能交叉重疊難題。

(3)河南省

2017年4月28日,河南省委辦公室、省政府辦公廳印發了《河南省省級空間規劃試點實施方案》,以主體功能區劃為基礎,開展差異化專項評價;全面分析國土空間本底條件,開展資源環境承載能力評價,科學劃定“三線三區”;通過編制統一的省級空間規劃,統一管控分區,實現“三大提升”;依托土地調查數據庫、自然資源和地理空間信息數據庫,搭建空間規劃信息管理平臺。并選擇洛陽市、鶴壁市、許昌市為試點,編制市縣級空間規劃,探索上下協同編制省級和市縣級空間規劃的模式。

3.2 發展模式對比分析

省、市試點城市“多規合一”發展的探索,總體而言都是圍繞著一本規劃、一張藍圖、一個平臺、一套機制、一套標準展開,但在牽頭部門、規劃體系、發揮步驟、實現路徑和控制手段上又各有不同、各具特色。表1列出了各城市發展差異對比分析。

4 “多規合一”取得的成效

4.1 “一張藍圖”解決規劃打架

“多規合一”通過差異圖斑對比、分析、處理,形成無縫對接的“一張藍圖”,消除了城市總體規劃與土地利用規劃在用地上的沖突;通過制定“一個規劃”“一套標準”,消除了各類規劃在實施期限、審批流程、基礎標準上的矛盾;通過制度體系的建立,明確了各部門職責分工和協作機制,結合信息管理平臺的應用,進行了審批流程再造,消除了各部門各自為政、職權交叉重疊、審批互為前置的亂象;通過“多規合一”底線思維劃定生態控制線,解決了環境保護規劃與其他發展規劃之間的沖突,緩解了重點項目和資源承載力之間的矛盾。

4.2 消除差異圖斑,盤活土地資源

各個城市在多規融合過程中均發現了城規、土規建設用地布局上的差距,造成大量建設用地指標不能直接使用。融合時以重大項目為抓手,以優化城市功能布局為導向,優先保障重大基礎設施,統一制定差異圖斑調整的“調入調出”原則。通過差異圖斑的處理,形成“兩規”一致建設空間,盤活了大量的土地資源,為城市發展騰出空間。廣州市協調落實建設用地項目2 180項,調出建設用地128.32 km2,調入191.74 km2,新增建設用地63.42 km2[9]。準格爾旗處理差異圖斑15.41萬個,新增建設用地99.65 km2。開化縣盤活存量土地1 307畝,新增建設用地指標3 050畝[15]。

4.3 打破界限前置,縮短審批時間

依托多規平臺進行審批流程再造,打破政府部門界限和前置條件約束,轉變原有各部門依次審批、互為前置的模式,實現了一個窗口統一辦理,形成了一個牽頭部門組織,各相關部門同步審批的“并聯審批”機制,大大精簡了審批流程,縮短了審批時間。廣州建設工程項目審批控制在37天,約為原審批時間的1/4[9];開化縣提高審批效率達70%以上[15];武漢市13項審批事項所需時間壓縮了20%以上;廈門用地規劃許可證階段累計從53個工作日壓縮到10個工作日,至施工許可核發階段總審批時限由原來的180個工作日(含評審時間)縮短至49個工作日(含評審時間)。

4.4 構建信息平臺,現實成果共享

通過“多規合一”信息平臺,充分整合利用各委辦局現有的各項地理空間信息以及規劃成果數據,建立順暢的跨部門協調機制,避免重復建設,促進各部門間信息資源互聯互通,實現資源共享。橫向輔助構建透明、高效的服務在線政府,橫向打通各政府部門空間管控要求,將建設項目用地信息與稅收、經濟等信息進行關聯,量化土地開發使用與經濟產出、稅收貢獻、能源消耗、污染物排放等社會發展指標的關系,輔助項目選址和政府決策。全社會共享規劃知識,推動全社會主動遵守空間規劃,讓非專業人士看懂規劃、使用規劃;讓企業作為市場主體自發按規劃去做,促進招商引資和項目落地。

4.5 基于底線思維,加強生態管控

“多規合一”基于底線思維設計管控機制,劃定各類開發管控界限,解決以往因控制線不明確而導致的建設項目侵占生態空間問題,強化了生態空間的保護與管控。珠海劃定生態空間1 026 km2,占陸域面積的59.5%[10];沈陽形成了“三環、三帶、四楔”的生態廊道,確定5 16km2的重點管控區,劃定生態控制區2 238km2,占規劃區面積的65%[16];開化縣通過多規合一,縣域西部的占“半壁江山”的生態保護空間提高到了80.3%[15];廈門劃定了生態控制線981 km2,占市域總面積的57.7%,超出環保局按照環保部要求劃定的生態紅線范圍3倍多[17]。廈門市將生態控制線納入地方立法,制定了《廈門市生態控制線管理實施細則》[8]。

5 難點及展望

全國范圍內的“多規合一”試點工作開展以來,各省、各市縣均遇到了一系列的難題:一是各類規劃體系不同造成融入難度大。發展規劃、城規、土規、環保規劃在法律依據、實施期限、審批要求、基礎地理信息、技術標準、統計口徑等方面的不統一,提升了多規融合的難度。就實施期限而言,發展規劃、環保規劃一般實施期限是五年,土規一般為10~15年,城規一般20年或者以上,實施期限較短的發展規劃難以指導城規、土規,五年環保規劃難以保障城市二十年甚至更長時間的可持續發展。二是城規、土規在土地用地性質上存在分歧,在空間上出現重疊、交叉或者空白。通過對比分析,各地均存在幾十甚至上百平方公里的差異圖斑。由于部門考量標準、指標的不同,差異圖斑的修正不能簡單地順從城規或土規,且規劃與實際建設的差異進一步導致這些差異圖斑難以調和。三是對生態環境保護考量不足。現階段對環保規劃的融合往往局限于生態紅線區域的融合,較為“破碎化”,對水、氣、生態環境承載力研究不夠深入,區域污染排放特征不清晰,環境質量底線、資源利用上線尚未明確,生態空間識別標準與劃定技術未統一,造成生態空間的劃定缺乏科學性、整體性和系統性。四是“多規合一”法律地位不明確,成果法定化實現不徹底,部分地區“多規合一”成果實施仍依賴于專項規劃的調整和修編;更新維護機制未確立,配套體制機制不夠完善。

這一系列難題在試點城市工作的推進中都得到了不同程度的解決,接下來將著重從以下幾方面開展工作:一是不斷完善配套機制。機制是“多規合一”生命力的保障,配套機制未同步建立,將導致“多規合一”成果應用的逐漸衰退;配套協調編制機制未完善,將造成規劃編制審核從“多規合一”規劃層面沒人把關;成果更新維護機制未確立,規劃將更新缺失并逐步被淘汰。二是加強專項規劃管理。“多規合一”并未取代任何一個專項規劃,因而專項規劃的管理不容忽視,規范、統一專項規劃編制主要內容和成果形式,明確專項規劃編制的強制性內容,指導專項規劃編制工作有序開展,讓“多規合一”可行有效。三是推進環境保護的深度融合。強化環境質量底線的約束性,實現環境空間數據準確化、精細化,完善環境管理政策制度,探索總量控制、環境風險評估等政策在空間上的落地,建立健全生態補償機制。

[1]廣州市率先在全國特大城市中實踐“三規合一”[EB/OL].(2014-02-14), http://www.gz.gov.cn/GZ26/5/201402/2609104.shtml.

[2]國家發展和改革委員會,國土資源部,環境保護部,住房和城鄉建設部.關于開展市縣“多規合一”試點工作的通知[EB/OL].(2014-08-26),http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201412/t20141205_651312.html.

[3]黃艷.科學認識城市規劃中的“多規合一”[EB/OL].(2016-05-31),http://www1.china.com.cn/cppcc/2016-05/31/content_38570076.htm.

[4]秋纈瀅.論生態環境保護規劃的定位及“多規合一”的落實[J].環境保護, 2013(13):48-52.

[5]李克強. “多規合一”說到底是簡政放權[EB/OL].(2016-03-26),http://www.gov.cn/guowuyuan/2016-03/26/content_5058554.htm.

[6]陳惠陸.“多規合一”廣東破局 “五位一體”規劃先行[J].環境,2015(6):28-30.

[7]鐘家暉.廣州:從“三規合一”到“多規合一”[R].2017區域空間規劃(多規合一)新技術專題研討會,廣東省城市規劃協會,2017.

[8]王蒙徽.推動政府職能轉變, 實現城鄉區域資源環境統籌發展——廈門市開展“多規合一”改革的思考與實踐[J].城市規劃, 2015 (6):9-13,42.

[9]鄭均.廈門項目生成的內涵外延與運作[R]. 2017區域空間規劃(多規合一)新技術專題研討會, 廣東省城市規劃協會, 2017-07.

[10]龐前聰.珠海市多規合一探索與實踐[R].2017區域空間規劃(多規合一)新技術專題研討會, 廣東省城市規劃協會, 2017-07.

[11]朱紅芳,徐健.新型勢下推進戰略空間規劃改革的路徑探索——以開化縣“多規合一”試點為例[J].住宅與房地產,2017(5):236.

[12]李王鋒,毛磊, 吳振福等.基于資源環境統籌下的“多規合一”試點建設——以河南省獲嘉縣為例[J].中國環境管理,2016(3):35-39,83.

[13]席廣亮,許振東, 葛文才, 等.生態文明視角下的“多規”空間優化布局研究——以泰州市姜堰區為例[J].中國環境管理,2016(3):30-34.

[14]張兵,胡耀文.探索科學的空間規劃——基于海南省總體規劃和“多規合一”實踐的思考[J].規劃師,2017(2):19-23.

[15]李鳳,張德平.浙江省開化縣“多規合一”試點調查[N].中國國土資源報, 2017-07-03.

[16]陳乃權.沈陽多規合一從復制引進到發展提升[R].2017區域空間規劃(多規合一)新技術專題研討會, 廣東省城市規劃協會,2017-07.

[17]呂紅迪,萬軍, 王成新, 等.環境規劃參與“多規合一”多種模式的思考和建議[J].環境保護科學,2016,42(3):24-27.