基于STIRPAT模型的重慶市建筑碳排放影響因素研究

黃振華

(重慶大學建設管理與房地產學院,重慶 400000)

0 引言

城市化和工業化進程的不斷加快,導致碳排放進一步加劇。目前,碳排放被認為是引發氣候變化的主要原因[1]。而人類溫室氣體排放總量的30%~50%來源于建筑業排放的CO2氣體,被認為是導致全球變暖和環境不可持續的主要因素[2]。據統計,世界住宅建筑消耗的能源占總能耗的10%~35%[3]。城市是國家和地區碳減排的重要單元和研究主體,國家層面的建筑碳減排目標的實現有賴于各個城市的共同努力。

IPAT模型在碳排放影響因素研究領域的應用較為廣泛。但是學術界普遍認為IPAT模型存在一個很大的缺點,即建筑碳排放影響因素的變動會同比例傳遞給建筑碳排放量[4]。STIRPAT模型克服了上述缺陷,應用更為廣泛。Shahbaz等(2016)基于STIRPAT模型研究城市的碳排放影響因素,發現鎮化率和城市碳排放之間是倒“U”形關系[5]。邵帥等(2010)改進了STIRPAT模型,并應用改進后的模型對影響上海市碳排放的影響因素進行研究[6]。丁唯佳等(2012)應用STIRPAT模型,分析了人口、財富和技術因素三方面因素對中國制造業碳排放的影響關系和程度[7]。

重慶市位于我國西南地區,是中國西部地區唯一的直轄市,肩負統籌城鄉協調發展的重任。重慶市一直以來都保持著高速的經濟發展和快速的城鎮化進程,建筑業的發展消耗了大量能源,也帶來巨大的碳排放量,導致生態環境遭到了一定程度的破壞。對環境影響因素進行定性和定量研究,有助于將重慶市建設成為低碳城市。

1 研究方法

1.1 STIRPAT模型

隨機性環境影響評估STIRPAT模型(Dietz和Rosa,1994)[8]在充分應用IPAT理論概念簡單、定量分析、綜合系統性特點的基礎上,進一步設計了影響因素與環境之間具有隨機性、非等比例變化特點的模型。該模型的表達式如式(1)所示

I=apbAcTde

(1)

式中,I為環境影響程度;P為人口影響因素;A為經濟影響因素;T為技術影響因素;a為常數項;b、c、d分別為人口、經濟、技術三方面因素對環境影響的彈性系數;e為關系式的誤差項。

STIRPAT模型還可以進一步表達為式(2)

lnI=a+Σi=1bilnPi+Σj=1cjlnAj+Σk=1dklnTk+e(2)

式中,a為常數系數項;e為殘差;bi、cj、dk為各因素的影響系數,數值越高,代表相對應的因素對環境的影響力越大。

1.2 基于STIRPAT的建筑碳排放影響因素分析模型建立

本研究將STIRPAT模型中的人口因素分解為重慶市常住人口和城鎮化率兩個因素,將富裕程度分解為重慶市人均GDP和人均第三產業增加值指兩個因素,用重慶市建筑碳排放強度來表征技術因素。因此,本研究建立的建筑碳排放STIRPAT模型如式(3)所示

lnE=a+blnP+clnU+dlnG+elnT+flnB+m(3)

式中,E為重慶市建筑碳排放量;P為在重慶市居住時長達到6個月以上的常住人口數量(萬人);U為重慶市城鎮化率(%);G為重慶市人均GDP(萬元/人);T為重慶市人均第三產業增加值(萬元/人);B為重慶市建筑碳排放強度(t/萬元),是重慶市建筑碳排放量與重慶市建筑業總產值的比值;a為常數系數項;m為殘差;b、c、d、e和f分別為各因素的影響力指數,相應的數值越高,代表相對應因素對環境的影響力越大。

2 數據來源及處理

2.1 重慶市建筑碳排放量計算

本研究按建筑材料準備、建筑建造和建筑使用3個階段,核算了重慶市2004—2015年的建筑碳排放量,具體的計算步驟參照楊艷芳(2016)的研究[4]。本研究計算了重慶市2004—2015年總共12年的建筑碳排放量,見表1。計算所需要的數據來源于《重慶統計年鑒2005—2016》和《中國能源統計年鑒2005—2016》。

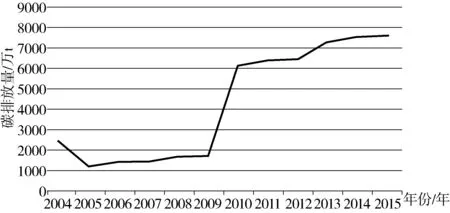

重慶市建筑碳排放量也可以用折線圖來形象地表示其隨年份的變化情況,見圖1。從圖1可以看出,重慶市建筑碳排放總量整體上呈現出上升的趨勢,可以分為4個階段:第一個階段是2004—2005年,重慶市的建筑碳排放量從2 499.475 5萬t下降至1 271.791 5萬t,年平均下降率為49.11%;第二階段是2005—2009年,呈緩慢增長趨勢,從1 271.791 5萬t下降至1 809.706 9萬t,年平均增長率為10.57%;第三個階段為2009—2010年,從1 809.706 9萬t增長至6 178.396 2萬t,平均增長率為241.40%,呈急劇增長趨勢;第四個階段是2010—2015年,從6 178.396 2萬t增長至7 661.426 1萬t,年平均增長率為4.80%,增長趨勢較第二階段和第三階段緩慢。

2.2 重慶市建筑碳排放影響因素數據收集

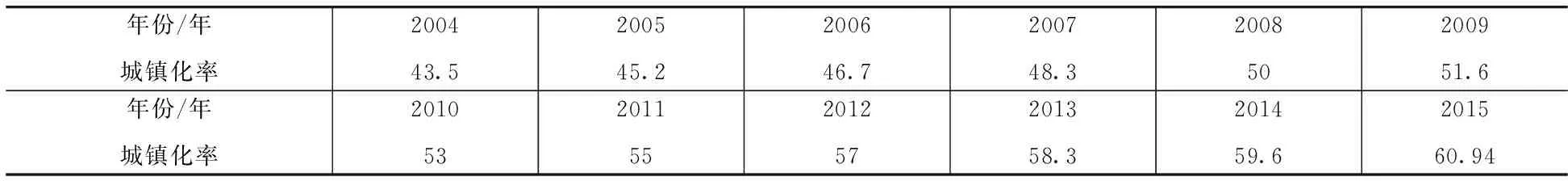

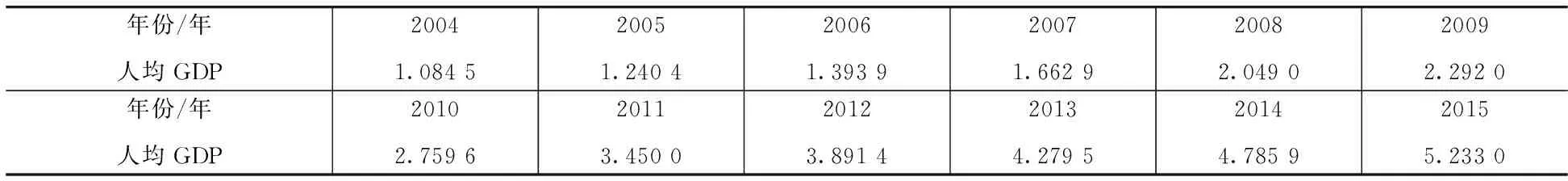

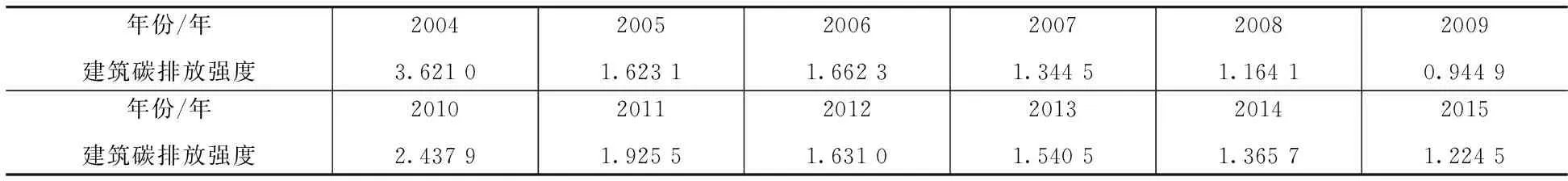

重慶市建筑碳排放影響因素重慶市常住人口數量(P),城鎮化率(U),人均GDP(G),人均第三產業增加值(T),建筑碳排放強度(B)數據來源于《重慶統計年鑒2005—2016》,見表2~表6。

表1 重慶市2004—2015年建筑碳排放量 (單位:萬t)

表2 重慶市2004—2015年常住人口數量 (單位:萬人)

圖1 重慶市2004—2015年建筑碳排放量

3 重慶市建筑碳排放影響因素分析

3.1 重慶市建筑碳排放影響因素的變量多重共線性診斷

變量間的多重共線性是指變量間存在著線性相關關系。當變量存在嚴重的多重共線性的時候,

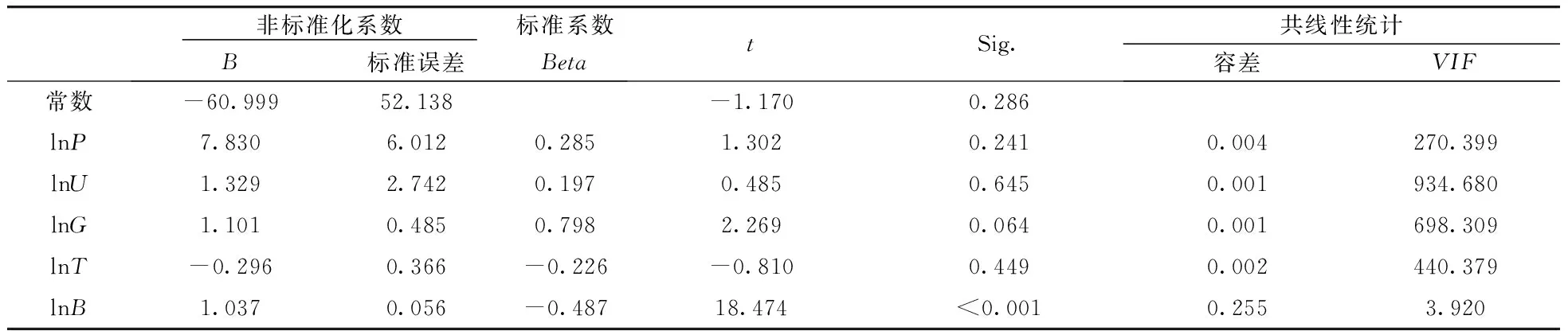

利用普通最小二乘回歸法得到的回歸參數估計值的穩定性降低,系數t檢驗通不過[9]。可以用方差膨脹因子(VIF)來診斷變量的多重共線性,如果VIFJ≥10,說明模型中的變量存在很強的共線性。本研究利用SPSS 22.0對本研究構建的重慶市建筑碳排放影響因素STIRPAT模型(3)做最小二乘法回歸分析,以及多重共線性VIF檢驗,結果如表7所示。表7中VIF的最大值為934.680,因此可以判斷變量之間存在著嚴重的多重共線性。

3.2 嶺回歸

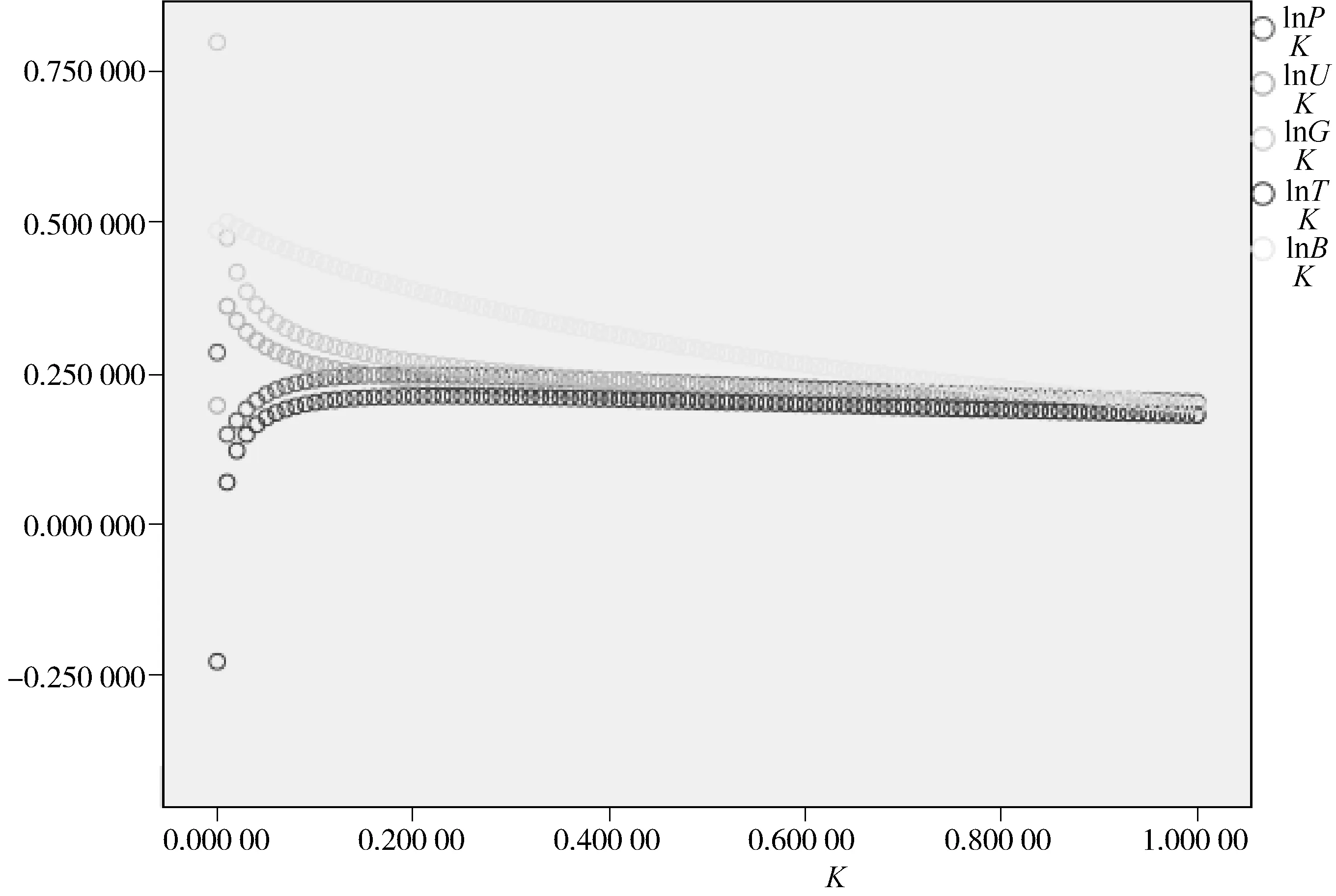

可以采用嶺回歸方法來消除模型中的多重共線性。本文使用SPSS22.0進行嶺回歸擬合,得到嶺跡圖,如圖2所示。由圖2可得,當k=0.12時,圖2中5個自變量的嶺跡圖趨于穩定且均大于零。因此,本研究選擇k=0.12作為嶺值,獲得基于嶺回歸的線性回歸結果,具體結果如表8所示。

表3 重慶市2004—2015年城鎮化率(%)

表4 重慶市人均國內生產總值 (單位:萬元)

表5 重慶市2004—2015年人均第三產業增加值 (單位:萬元/人)

表6 重慶市2004—2015年建筑碳排放強度 (單位:t/萬元)

表7 最小二乘回歸方法診斷多重共線性結果

圖2 重慶市建筑碳排放影響因素分析模型回歸嶺跡圖

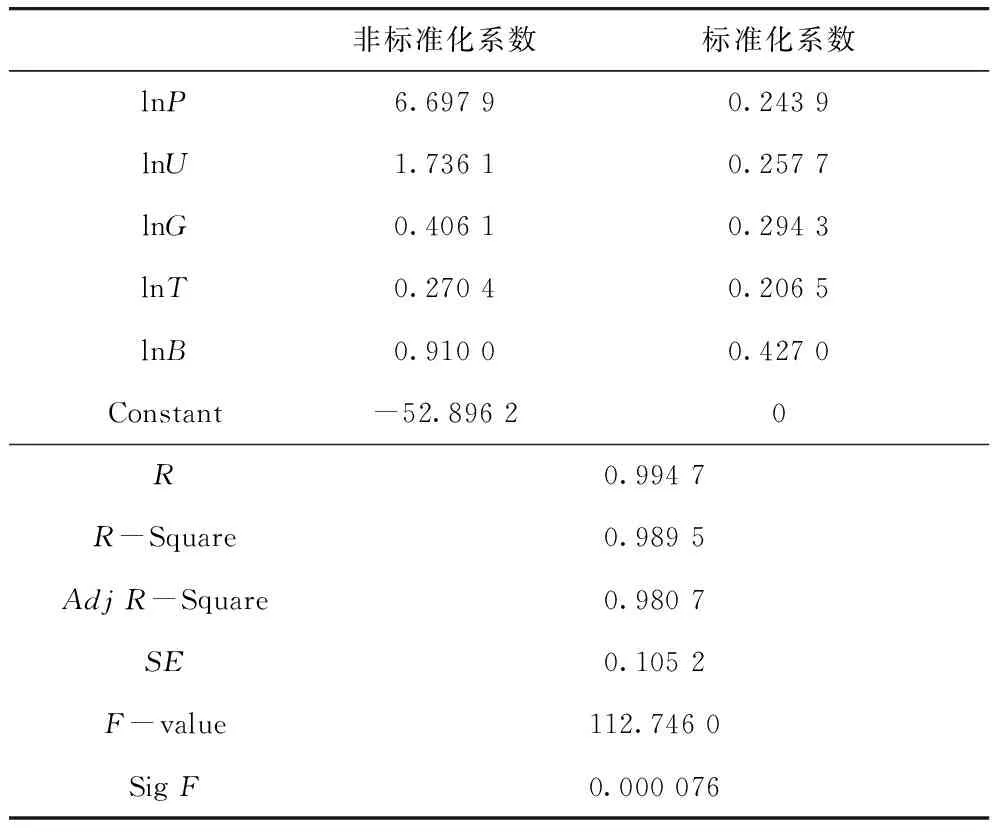

表8 嶺回歸線性回歸結果

由表8可知,嶺回歸模型的決定系數R-Square為0.994 7,具有較高的擬合優度。嶺回歸模型的假設檢驗中,F-value=112.746 0,檢驗顯著性p<0.000 1。因此,可以得到重慶市建筑碳排放影響因素分析模型(4)

lnE=-52.896 2+6.697 9lnP+1.736 1lnU+0.406 1lnG+0.270 4lnT+0.910 0lnB

(4)

由模型(4)中各個自變量的系數可知,各個影響因素對重慶市建筑碳排放的影響程度按從大到小排序依次為:常住人口數量、城鎮化率、建筑碳排放強度、人均GDP和人均第三產業增加。

4 結語

重慶市常住人口對建筑碳排放量的影響最為顯著,其彈性系數達到了6.697 9%,即人口數量增長1%,使得建筑二氧化碳排放總量增加大約6.697 9%。人口的不斷增長導致人口對于建筑面積的需求量增加、各種發生在建筑場所的活動增多,這就導致了建筑二氧化碳排放量的增加。

城鎮化率對重慶市的建筑碳排放也有著較大的影響,其彈性系數達到了1.736 1%,即城市化水平增長1%,使得建筑碳排放增加大約1.736 1%。城市化率的提高帶動建筑碳排放量增加的主要原因在于,城鎮化建設必定會增加重慶市建筑的數量,建筑數量的增加也會推動建筑碳排放總量的增長。

建筑碳排放強度是建筑碳排放量與建筑業總產值的比重,是一個反映建造技術水平的指標。建筑碳排放強度對重慶市的建筑碳排放量業存在著一定的影響,其彈性系數達到了0.910 0%,即建筑碳排放強度增加1%,會導致建筑碳排放量增加0.910 0%。建筑碳排放強度越高,代表單位建筑業產值產生的碳排放越高,意味著建筑業建造技術水平較低,在建造過程中可能存在著不必要的能源與資源的浪費,或者并沒有有效挖掘建造過程中存在的減排潛力。另外,建造技術的低下也可能增加建筑在使用階段產生的碳排放。例如,建筑外圍保溫結構質量較低,在寒冷的冬季,建筑使用者可能會增加取暖設備的使用數量、使用功率及使用時間,這些由建筑碳排放強度較大帶來的影響都會使建筑碳排放量增大。

人均不變價GDP的彈性系數為0.406 1%,即重慶市的人均不變價GDP增長1%,建筑碳排放就增加大約0.406 1%。重慶市人均GDP的增長意味著人民生活水平的提升,居民購買奢侈品的數量增多,對各種服務產品的需求增加,這其中的很多活動都發生在建筑里,從而使得建筑碳排放增加。

相比前面5個影響因素,人均第三產業不變價增加對建筑碳排放的影響程度最小,其彈性系數為0.270 4%,意味著人均第三產業不變價增加值每增加1%,會產生0.270 4%的建筑碳排放的增加。第三產業主要是指服務業,相比于第一產業和第二產業,服務業占主導的第三產業大部分發生在建筑場所,比如餐飲、住宿和商場。在第三產業增加值增加的情況下,必然使得發生在建筑場所的第三產業活動和電能等能源消耗量增加,進而導致二氧化碳排放量的增加。

結合以上研究結果,重慶市應該做好城市規劃,提高居民的低碳環保意識,這對于減少建筑碳排放具有重要意義。

[1]JEBARAJ S,INIYAN S.A review of energy models[J].Renewable & Sustainable Energy Reviews,2006,10(4):281-311.

[2]Nejat P,Jomehzadeh F,Taheri M M,et al.A global review of energy consumption,CO2,emissions and policy in the residential sector(with an overview of the top ten CO2,emitting countries)[J].Renewable & Sustainable Energy Re-

views,2015(43):843-862.

[3]Lenzen M,Wier M,Cohen C,et al.A compara-tive multivariate analysis of household energy requirements in Australia, Brazil, Denmark, India and Japan[J].Energy,2006,31(2):181-207.

[4]楊艷芳,李慧鳳,鄭海霞.北京市建筑碳排放影響因素研究[J].生態經濟(中文版),2016,32(1):72-75.

[5]Shahbaz M,Loganathan N,Muzaffar A T,et al.How urbanization affects CO2emissions in malaysia?the application of STIRPAT model[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2016(57):83-93.

[6]邵帥,楊莉莉,曹建華.工業能源消費碳排放影響因素研究——基于STIRPAT模型的上海分行業動態面板數據實證分析[J].財經研究,2010,36(11):16-27.

[7]丁唯佳,吳先華,孫寧,等.基于STIRPAT模型的我國制造業碳排放影響因素研究[J].數理統計與管理,2012,31(3):499-506.

[8]Dietz T,Rosa E A.Rethinking the environmen-tal impacts of population,affluence and technology[J].Human ecology review,1994(1):277-300.

[9]王惠文,吳載斌,孟潔.偏最小二乘回歸的線性與非線性方法[M].北京:國防工業出版社,2006.