例說初中數學復習課“一題多變”教學策略

張元俊

【中圖分類號】G633.6 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2017)23-0201-01

復習課的教學,不是已有知識、方法的簡單重復,而應是知識技能再發生、再創新的過程,結構體系再生長、再建構的過程,思想方法再定位、再優化的過程。初中數學復習課對所學過的知識能夠起到檢查、鞏固、提高、拓展的功效,在進行復習的過程中,應當適當安排一些典型例題。然而,例題的選題,容量怎樣安排才合理,效益如何提高,如何培養學生的良好思維品質?我一直在思考、在嘗試。我認為復習課絕不是簡單的習題介紹,也絕不是教輔資料的處理之需,我覺得復習課題目的選擇和教學安排應該遵循兩個原則:一是整理知識,整頓習慣,整合思維的原則;二是引導思考,自主探究,激活思維的原則。初三這段時間進行《解直角三角形》坡度的教學,在復習課上,我備課時,首先確定好這一節課的目標以及每個選題的目標,然后圍繞這一目標進行廣泛閱讀、篩選、重組,盡量編成“一題多問”、“一題多變”的題目,《解直角三角形的應用》內容中的坡度問題時,采用了層層遞進例題的方法,起到了非常好的效果,學生們學習的熱情非常高漲,鮮活了課堂教學。這樣,教學容量、效益有了很大提高。以下是筆者人教版《義務教育教科書·數學》九年級下冊《解直角三角形》坡度設置的“一題多變”教學案例。

教學背景:解直角三角形的應用上完后,為了使學生掌握坡度及相關的量安排了專題復習課,編成“一題多變”的題目。

案例再現:《解直角三角形》坡度復習學案的設計

一、知識回顧:

1.概念復習:

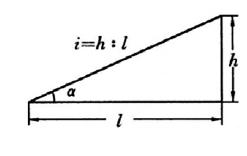

(1)坡面的鉛垂高度(h)和水平寬度(L)的比叫做坡比(坡度)。

(2)坡面的坡度(或坡比),記作i,即i=h∶L。

(3)坡度通常寫成1∶m的形式,如i=1∶2等。

(4)坡面與水平面的夾角叫做坡角,記作α.坡度i與坡角α之間的關系i=tanα。

2.課前練習:

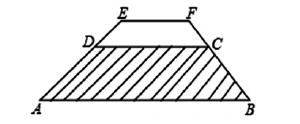

如防洪大堤的橫斷面是梯形,壩高AC等于6米,背水坡AB的坡度i=1∶2,則斜坡AB的長為______米。

設計意圖:1)檢查、鞏固;2)數形結合;3)引導學生比較、思考。

二、范例嘗試

例題1:一段防洪大堤的橫斷面為等腰梯形ABCD,路基頂寬BC為2.8米,大堤高為1.2米,斜坡AB的坡度i=1∶1.6。計算路基的下底寬(精確到0.1米)。

(在學生分析完成的基礎上,改變例題,把防洪大堤再加高,變題如下)

例題2:另有一段防洪大堤,其橫斷面為梯形ABCD,AB‖CD,斜坡AD的坡度為1∶1.2,斜坡BC的坡度為1∶0.8,大堤頂寬DC為6米,為了增強抗洪能力,現將大堤加高,加高部分的橫斷面為梯形DCFE,EF‖DC,點E、F分別在AD、BC的延長線上,當新大堤頂寬EF為3.8米時,大堤加高了幾米?

設計意圖:1.引導思考,自主探究,激活思維。

2.整理知識,整頓解題習慣,整合思維。

(在學生完成解題分析后指出,這題與上題其實相似,不同的是這題是知道壩底與壩頂,求增高)

(在學生完成題目的基礎上,再改變例題,不增加高度,改變一個坡度,變題如下)

例題3:將防洪大堤壩背水坡壩頂加寬2米,坡度由原來的1∶2改為1∶2.5,已知:壩高6米,壩長50米.求加寬部分橫斷面AEFB的面積;并計算完成這一工程需要多少土方?

(三個例題由學生分析學生學習的積極性相當高,課堂氣氛很熱烈,鮮活了課堂,同時,設置了下面的拓展題。)

三、拓展練習:

為了確保人民群眾利益,抵御百年不遇的洪水,市政府決定今年將1000m長的防洪大堤的迎水坡面鋪石加固,并加高堤壩.若原來壩頂寬AB=6米,堤高AE=4m,現要加高1米,堤面加寬2m,迎水坡AD的坡度由原來的1∶2改成1∶2.5,背水坡BC的坡度1∶0.5不變。

問:(1)完成這一工程需要的石方數為多少立方米?

(2)如果為了盡快加固,每天比原計劃多加固150立方米,結果比原計劃提前15天完工,問原計劃每天加固多少立方米?

教學反思:新課程改革要求以學生為主體,教師為主導,以自主、探究、合作為學習的主要方式;要求我們重新樹立教材觀,教師對教材、教輔進行再加工,再創造。復習課如果只是把課本、資料上的題目照搬照抄,使用起來總感到凌亂、目標不集中,講解單調,題目功效較弱等缺憾。這樣,備課時考慮好想要達到的目標,廣泛閱讀,仔細篩選,大膽重組編成需要的題目,使用起來很方便,講解起來易透徹,教學意圖特明顯。另外,新課改積極倡導“探究式課堂教學”,就是以探究為主的教學。具體說它是指教學過程是在教師設置的問題引領下,以學生獨立自主學習和合作討論為前提,以現行教材為基本探究內容,為學生提供充分自由表達、質疑、探究、討論問題的機會,讓學生通過個人、小組、集體等多種解難釋疑嘗試活動,將自己所學知識應用于解決實際問題的一種教學形式。一題多問,根據老師的預設,層層深入探究,發展了學生的思維,培養了自學能力;一題多變,讓學生在做題中自己發現問題、提出問題、分析問題、解決問題,促使他們自己去獲取知識、發展能力;一題多人板演,有比較,互展示,教師為學生的學習設置探究的情境,建立探究的氛圍,讓學生在求解過程中求創新、求速度、求最佳。通過抓住典型問題與典型案例,重視“悟、思、析、變、串”,通過一題多問、一題多解、一題多變、一題多用、一圖多變以及多題一解、多圖歸一的變通與串聯,讓學生學會品味,學會比較、學會反思,學會變通,形成眾多的“知識鏈”、“方法串”和“知識模塊”。

第斯多惠說過,‘知識是不應灌輸給學生的,而應引導學生去發現它們,獨立地掌握它們。課堂是學生學習的陣地,學生是課堂主人,老師開放學生的學習空間,最大限度地交流討論、獨立思考、自由發表見解的時間還給學生,最大限度地擴大學生的參與面,最大限度地把學習自主權還給學生,讓學生在觀察、思考、實踐之后感悟得出的,而教師僅僅直到引導、點撥、組織的作用,實現了數學知識結論在課堂上的自然生成。千方百計創設情境吸引學生自主走入文本,放開讓學生自讀自悟,在一系列動態的思維與活動中,提高了學生對語言的感悟能力,體現了數學學科工具性的特點,提高了學生的綜合實踐能力。