大連中心城區慢行交通系統規劃研究

張 燦,雋海民

(1.武漢市政工程設計研究院有限責任公司,湖北 武漢 430023;2.大連市城市規劃設計研究院,遼寧 大連 116011)

0 引言

慢行交通是相對于快速和高速交通而言。在我國大部分城市的交通結構中,慢行交通都占據50%以上的份額(如上海占56%,深圳占67%),主要包括步行、自行車和助動車三類交通方式[1,2]。步行和自行車具有出行靈活、占用道路資源少、經濟環保等諸多優點,適用于中短距離出行和接駁公交出行,與公共交通共同作為城市主要的綠色交通方式受到普遍提倡[3]。慢行交通的規劃設計必須堅持人本位,充分結合城市特點,優化城市交通和生活環境[4,5]。國內慢行交通系統規劃主要研究對象為步行和普通人力自行車。

1 慢行交通現狀

1.1 步行交通現狀

大連是丘陵城市,中心城區范圍內山地丘陵面積超過60%,城市道路用地緊張,老城區道路寬度較窄,中心區人行道單側寬度普遍不足2 m。步行交通“不便捷、不連續、不舒適、不安全”現象較多,步行環境與品質有待進一步提升。

1.2 自行車交通現狀

隨著城市化、機動化的快速發展,中心城區自行車出行分擔率逐年下降[6]。自行車出行分擔率從1984年的23.5%下降至2015年的0.4%。自行車承擔的交通功能大幅弱化,而休閑健身功能則逐步提升。

2 發展目標與定位

2.1 發展目標

堅持“以人為本”,依照“因地制宜,慢中有快,綠色出行,健康生活”的發展思路,構建與發展條件相適宜、與功能需求相匹配、與交通發展相協調、與資源環境相和諧的城市慢行交通系統。

2.2 功能定位

步行是交通出行的基本方式和主要方式,必須優先保障。在商業中心區、交通樞紐等步行集中區域,重點保障步行通行空間;在城市外圍等步行稀少區域,重點保障步行的可達性;在住宅、學校、醫院等區域,重點保障步行的舒適性。同時,結合山體公園、濱水岸線積極發展步行休閑系統。

考慮到大連的地勢坡度、道路空間、出行需求等條件,不適宜全范圍大規模發展自行車交通,宜在具備條件的部分地區分階段適度發展自行車交通,重點發展自行車接駁軌道交通出行,同時結合大連特色發展特色自行車系統。

3 步行交通系統

3.1 步行分區

綜合考慮區域步行出行強度分布、土地使用特征等因素,規劃形成17個步行Ⅰ類區,包括中山廣場、西安路、大連北站、東港、付家莊等商業中心、大型交通樞紐、旅游集散中心等步行活動集中區域,貫徹“以人為本”的步行交通發展理念,充分考慮與公共交通的銜接,采取有效的交通管制措施,合理組織機動車交通和停車設施。圖1為大連市步行分區規劃圖。

圖1 大連市步行分區規劃圖

步行Ⅱ類區主要涵蓋建成區內除步行Ⅰ類區之外的主要居住區、公共中心等用地。該類區公共交通配套較為齊全,步行活動分布相對均勻,應著重發展與公交銜接的步行系統建設,營造良好的步行出行氛圍。步行Ⅲ類區涵蓋除步行Ⅰ、Ⅱ類區之外的其他地區,步行活動較少、聚集度較弱,主要以通過性交通為主,主要分布于城市外圍,以滿足基本的步行需求為主。

為進一步保障行人優先、減少人車沖突,規劃在步行Ⅰ類區內選取7個核心片區作為限速區。限速區分為全日限速區、節假日及雙休日限速區兩大類。限速時段內機動車最高行駛速度不得超過30 km/h。

3.2 步行道網絡

規劃構建總長約2 900 km的步行道網絡。依據街道界面活躍度、道路功能定位、公交線路聚集度等因素,將步行道劃分為三個等級。不同步行分區、不同等級的步行道的寬度有所區別:步行Ⅰ類區內一級步行道寬度建議值最大,步行Ⅲ類區內三級步行道寬度建議值最小,但步行道最小寬度不得低于2.5 m。

3.3 立體過街設施

根據行人過街需求量預測,結合軌道交通站點、大型商業設施、交通樞紐等步行集中區的分布,同時考慮鐵路、城市道路對行人過街的阻隔作用,規劃共設置170處立體過街設施。立體過街設施優先設置自動扶梯、升降電梯、坡道等無障礙設施。

4 自行車交通系統

4.1 自行車分區

充分考慮地勢坡度、建設開發情況、軌道交通站點布局等因素,在中心城區內形成8個自行車Ⅰ類區,主要包括高新園區、生態科技城、小窯灣等外圍新開發地區。這些區域地勢較平坦,軌道交通相對便捷,具備一定的自行車潛在出行需求,適宜發展自行車接駁軌道交通出行。圖2為大連市自行車分區規劃圖。

圖2 大連市自行車分區規劃

自行車Ⅱ類區主要包括地勢坡度較平坦,但開發建設相對完善的地區,區域內部自行車直接出行的潛在需求較高。自行車Ⅲ類區涵蓋除自行車Ⅰ、Ⅱ類區之外的其他地區,自行車交通發展條件一般,自行車交通出行需求不大,可根據旅游資源分布等條件擇機發展休閑健身功能的自行車交通系統。

為提高軌道交通出行“最后一公里”接駁效率,規劃在自行車Ⅰ類區內優先選取6個片區創建公共自行車發展示范區,帶動自行車交通在部分適宜發展地區的理性回歸。公共自行車發展示范區內設置不少于145個公共自行車租賃點,覆蓋半徑約300 m,在不影響步行等其他交通方式的前提下,可結合城市廣場、公園、綠地、建筑退后空間、人行道等設置。

4.2 自行車道網絡

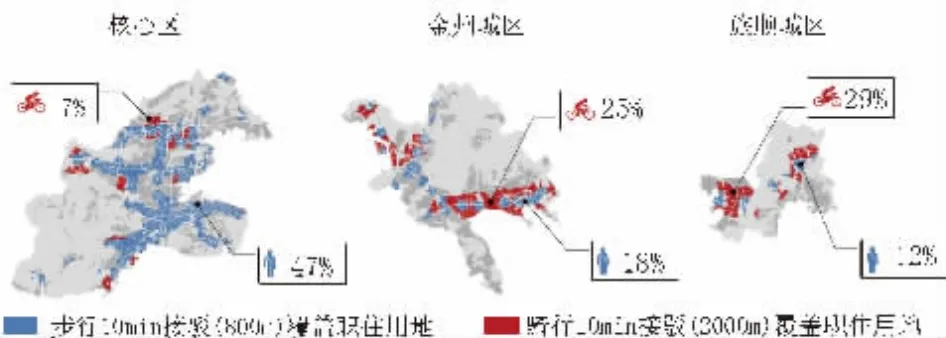

自行車道主要指沿城市道路兩側布置的自行車通行空間。規劃將自行車道分為3個等級,明確不同道路的自行車功能和作用,并對其空間寬度、隔離情況提出了規劃要求,保障自行車的通行空間。規劃中心城區內形成自行車道網絡約660 km,約占城市道路總規模的23%。通過發展自行車道網絡可提高軌道交通10 min接駁職住用地覆蓋率(見圖 3)。

圖3 步行、自行車交通10 min接駁軌道交通職住用地覆蓋率示意圖

其中一級自行車道寬度不低于3.5 m,優先采用物理隔離;二級自行車道寬度不低于3.0 m;三級自行車道寬度不低于2.5 m,可采用劃分方式分隔。考慮到大連地勢坡度、道路空間等客觀條件有限,在不影響自行車交通出行安全性、連續性的前提下,可酌情調整具體設置形式。

5 特色慢行系統

大連是山地城市,也是濱海城市,景觀資源豐富。借鑒重慶、海口等城市慢行交通規劃特點[7-10],依托大連豐富的“山、海、城”等景觀資源,構建以生活休閑功能為主的“三級、七式”特色慢行系統。“三級”指城市級、片區級、社區級;“七式”指七種特色慢行設施形式,包括濱海休閑景觀路、濱河休閑景觀路、城市風貌景觀路、登山健身路徑、城市綠道、步行街區和旅游慢行路徑。

5.1 濱海休閑景觀路

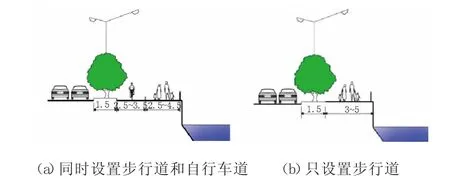

沿黃海、渤海岸線建設總長約120 km的濱海休閑景觀路。濱海休閑景觀路均為城市級特色慢行系統,規劃斷面型式主要分為觀海型和親海型,在地形條件較緩和的路段同時建設步行道和自行車道,地形起伏變化較大的路段則以步行道為主。典型斷面型式如圖4所示。

圖4 濱海休閑景觀路典型斷面型式(單位:m)

5.2 濱河休閑景觀路

依托馬欄河、泉水河、龍河等河岸,建設總長約130 km的濱河休閑景觀路。城市級濱河休閑景觀路主要包括水體景觀資源好,且位于城市公共中心,或毗鄰大型水庫、水體公園,服務于全市居民的濱河慢行設施。片區級濱河休閑景觀路主要包括河流景觀資源較好,以服務片區內部及周邊居民休閑需求的濱河慢行設施。社區級濱河休閑景觀路主要包括水體景觀規模較小,通常位于居住片區內部,主要服務附近居民休閑需求的濱河慢行設施。

5.3 城市風貌景觀路

大連具有獨特的廣場文化和軍港文化。中心城區范圍內分布有中山廣場、人民廣場、星海廣場等大中型城市廣場20余處。旅順港是我國重要的軍港,坐落著多處軍事文化遺址和主題公園。沿“人民路—中山路—西安路”打造城市廣場風貌景觀路,沿“黃河路—友誼路”打造城市軍港風貌景觀路。景觀路沿線設置能夠體現廣場元素和軍港元素的指示標識、街道家具、小品等配套設施。

5.4 登山健身路徑

依托中心城區范圍內的綠山、白云山、東山等構建60余處登山健身公園。登山健身路徑寬度建議為2~4 m,最小不應小于1.5 m。城市級登山健身路徑寬度建議為3 m以上,路徑沿線布置觀景平臺及休憩設施。

5.5 城市綠道

依托城市綠地、道路綠化帶、河流水系、風景道路等自然和人工廊道,設置總長約140 km的城市綠道系統(見圖5)。串聯城市公園、水系、旅游景點等公共設施,為市民提供從城市中心向外圍延伸的綠色通廊。城市綠道的步行道和自行車道一般應分開設置,步行道寬度建議為3~5 m,自行車道寬度建議為1.5~3 m。在空間條件受限時,步行和自行車可共道設置,局部路段可依托城市道路步行道和自行車道設置,以保障城市綠道的連續性和可達性。

圖5 城市綠道系統規劃布局

5.6 商業、歷史文化步行街區

結合商業中心、歷史文化地段等建設梭魚灣、新橋路、五彩城等9處商業步行街區,建設太陽溝、楓林街等3處歷史文化步行街區,步行街總長約11 km。商業步行街寬度建議為10~15 m,可結合地下空間設置地下步行街。歷史文化步行街的橫斷面型式應嚴格保護傳統道路格局,寬度建議為6~15 m。

5.7 旅游慢行路徑

沿中心城區南部山體北側打造觀城步行路徑,沿線設置6處觀景臺,供市民和游客觀星海、觀中山、觀廣場、觀老城、觀東港、觀山路。觀城步行路徑與南部山體東側、南側的濱海休閑景觀路對接,構成“北觀城、南觀海”步行旅游環廊(見圖6)。路徑建設形式以石質臺階、木棧道為主,寬度一般為2~4 m。

圖6 南部山體觀城步行路徑規劃布局

依托山體、水城等資源建設5條特色自行車路徑,包括西郊“山地越野”自行車路徑、東港“威尼斯水城”自行車環游路徑、大黑山“山地越野”自行車路徑、大東溝和劉家溝休閑旅游自行車路徑,供市民和游客飽覽沿線的城市及自然風光,充分體驗騎行樂趣。

6 結語

慢行交通不僅是交通出行方式,更是生活休閑方式。在提高慢行交通功能效率的同時,也應注重慢行交通的生活休閑功能。城市發展不能千城一面,應充分結合城市自身特點,構建完善的步行交通設施,因地制宜發展自行車交通,打造獨具特色的休閑慢行系統,提升城市整體品質。

世界最大跨度雙層公路懸索橋先導索架設完成

近日,武漢楊泗港長江大橋正式完成先導索過江作業,標志著這座世界上跨度最大的雙層公路懸索橋正式轉入上部結構施工階段。

武漢楊泗港長江大橋位于白沙洲長江大橋和鸚鵡洲長江大橋之間,連接漢陽與武昌。該橋為一座雙塔雙層地錨式鋼桁梁公路懸索橋,采用一跨越長江的建設方案,其主跨達1 700 m,既是世界上跨度最大的雙層公路懸索橋,又是中國長江上的首座雙層公路大橋。

目前國內大跨徑懸索橋先導索架設有多種方式,如火箭拋送、熱氣球牽引、飛艇牽引、直升飛機牽引、無人機飛行器牽引等。本次楊泗港長江大橋先導索施工具備用拖輪的便利條件,且具有較高的經濟適用性。

本次先導索過江采用“自由懸掛牽引法”,即一艘2 640匹馬力的拖輪像“纖夫”一樣,將先導索從漢陽岸拖拉至武昌岸與引索相連,再通過引索與武昌岸卷揚機連接,最后啟動兩岸卷揚機將導索最低點升至離江面33 m的高空。

楊泗港長江大橋先導索成功架設過江后,將在大橋上部形成牽引系統,便于后期架設貓道(相當于腳手架)和主纜,從而進行上部結構施工。

作為武漢長江主軸上的超級工程,楊泗港長江大橋將于2019年建成通車。屆時,將完善武漢城市快速路骨架系統,緩解過江交通壓力,促進城市均衡發展,優化城市空間布局。同時,該橋造型獨特,建成后將進一步豐富武漢作為中國“橋梁博物館”的內涵。