卡拉瓦喬的最后歲月

《這就是卡拉瓦喬》

作者:[英]安娜貝爾·霍華德著

[意]伊克爾·斯珀齊奧插圖

譯者:吳嘯雷

出版社:湖南美術(shù)出版社

出版年:2018年6月

定價(jià):60.00元

卡拉瓦喬的藝術(shù)打破了幾個(gè)世紀(jì)以來藝術(shù)家把現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)化為理想化版本的舊式傳統(tǒng)。他常常在畫中注入戲劇性的元素,從不羞于表現(xiàn)情感、丑陋、貧窮、絕望等人生百態(tài)。

在生命的最后幾個(gè)月,卡拉瓦喬一直都在與病痛做斗爭。他一定是在康斯坦扎的府邸中受到精心照料,因此,很可能在那里完成了最后的幾幅畫作。也正是在那里,他開始實(shí)施重返羅馬的計(jì)劃,此時(shí)距離他逃出羅馬已有三年了。關(guān)于這一計(jì)劃的緣由有各種奇怪的猜測,但最重要的催化劑可能是,康斯坦扎·科隆納和西皮奧內(nèi)·博爾蓋塞已經(jīng)著手從教皇那里獲取赦免令了。

1610年7月9日,卡拉瓦喬動身前往羅馬。他乘坐的是一艘傳統(tǒng)的木制三桅小帆船,名叫圣母瑪利亞號,他認(rèn)識和信任該船船長,在船艙里存放了三幅珍貴的畫作。顯然,這些畫作將要獻(xiàn)給西皮奧內(nèi)·博爾蓋塞,是獲取赦免的交易籌碼。卡拉瓦喬的作品不僅是他的財(cái)富,也是他祈求蒙恩的籌碼。不幸的是,幾天后,一切都變成了可怕的錯(cuò)誤。

該船按照既定線路停泊在名為帕羅(Palo)的要塞港,突然發(fā)生了騷亂,卡拉瓦喬不幸被拘留。港口的衛(wèi)戍士兵不了解此人是教皇答應(yīng)赦免的對象,而卡拉瓦喬又故態(tài)復(fù)萌,拿出一貫的好戰(zhàn)態(tài)度,開始無理取鬧。不管什么原因,士兵們逮捕了卡拉瓦喬,而船長竟然因?yàn)楹ε氯锹闊瑥阶噪x港出海。卡拉瓦喬被羈留了很長時(shí)間,等到他連哄帶騙外加賄賂地走出監(jiān)獄時(shí),那艘載著他那些珍貴畫作——能給他帶來自由的唯一希望——的船早已遠(yuǎn)去。

卡拉瓦喬的身體尚未從那不勒斯人那次襲擊中康復(fù)過來,但他仍然堅(jiān)持認(rèn)為自己唯一的選擇是追上那條船。巴廖內(nèi)在傳記中說,精神錯(cuò)亂的卡拉瓦喬絕望地沿著海岸追趕著那艘船。但這極不可信,卡拉瓦喬根本不可能靠徒步——他本來身體狀況就很差,還必須在兩天內(nèi)趕50公里的路。最有可能的是,他在7月中旬的烈日下騎馬出發(fā),他騎的是那種在軍事崗哨間穿行的驛馬。他徑直趕往埃爾科萊港(Porto Ercole),這是羅馬北部的另一個(gè)要塞,他一定知道這是那艘船最終的目的地。我們可以假設(shè),因?yàn)榭ɡ邌滩辉诖希撬掖簿蜔o須停經(jīng)羅馬。他要做的,就是在它返回那不勒斯之前盡快趕上那艘船,找回那些珍貴的畫作。

最后的三聯(lián)畫

卡拉瓦喬及時(shí)趕到了埃爾科萊港。他或許成功地找到了船,但他筋疲力盡,竟然發(fā)起了高燒。他一無所有,在一處陌生的海淀孤獨(dú)地死去。當(dāng)?shù)啬翈煷藭r(shí)正在罷工,他被草草葬在一處無名墓地,連最簡單的儀式都沒有。

聽到卡拉瓦喬如此突然的死訊,連西皮奧內(nèi)·博爾蓋塞也不禁吹噓不已。人生的最后時(shí)刻竟有如此戲劇性的故事,在一定程度上也確立了卡拉瓦喬的聲譽(yù),至少在現(xiàn)代人眼中,這是天才最極端的殉道方式。很快人們就開始討論,誰有資格得到他那些最終的、未被出售的作品。

關(guān)于卡拉瓦喬最后時(shí)光的各種版本迅速在坊間流傳開來。卡拉瓦喬在海岸邊瘋跑的意象最能激發(fā)流言蜚語,也最能令傳記作家們大做文章。他剛剛躺進(jìn)墳?zāi)共痪茫约旱纳絺髌婢捅蝗擞靡环N其他的方式講述成一件最大的藝術(shù)品。

戲劇性的傳奇人生

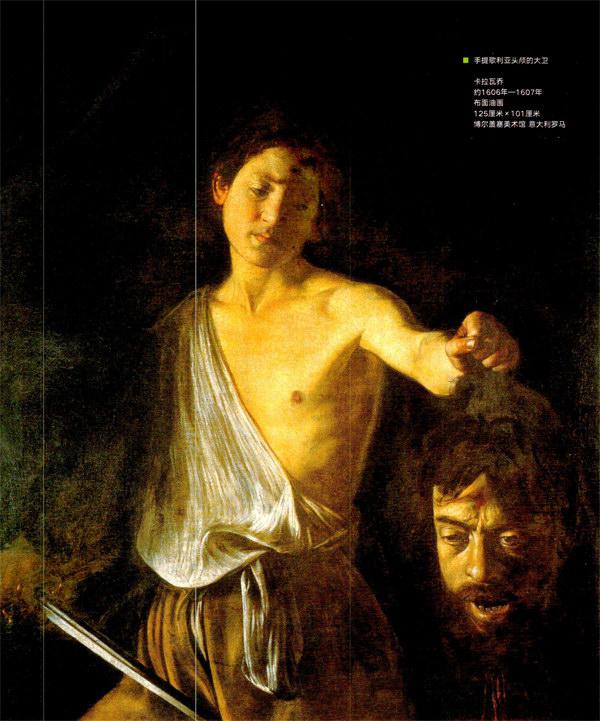

在這幅卡拉瓦喬最后的自畫像中,他把自己黝黑蓄須的形象演繹成畫中被斬首的歌利亞的頭顱,令人充滿了無盡的遐想。人們曾錯(cuò)把它當(dāng)成1610年的作品——即生命的最后一年—但實(shí)際上從1606年或1607年他被流放時(shí)起就開始創(chuàng)作了。這是最終落入西皮奧內(nèi)·博爾蓋塞之手的幾幅畫作之一,當(dāng)時(shí)卡拉瓦喬可能在墨西拿,正在設(shè)法尋求教皇的赦免。卡拉瓦喬在畫中傾注了所有的人類體驗(yàn):暴力、激情、純真、憂傷、殘忍以及失敗。大衛(wèi)柔和而又厭惡地低頭看著歌利亞的頭顱,脖子處還往外流血。歌利亞眼中流露著驚恐的神情,就像當(dāng)年美杜莎一樣,他意識到了自己的死亡。但與之前的作品不同,這幅畫中的一切,包括情感都被簡化到最本質(zhì)的層面。在如此戲劇化的光影布置下,人們很難忽視畫中的這兩個(gè)人物,而這或許恰恰代表了卡拉瓦喬對于自身個(gè)性兩方面斗爭的某種決斷。

如今,許多人將卡拉瓦喬稱為首個(gè)“現(xiàn)代”藝術(shù)家。有一點(diǎn)是毫無疑問的:他的藝術(shù)打破了幾個(gè)世紀(jì)以來藝術(shù)家把現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)化為理想化版本的舊式傳統(tǒng)。他常常在畫中注入戲劇性的元素,也從不羞于表現(xiàn)情感、丑陋、貧窮、絕望等人生百態(tài)。正因如此,無論是生前還是死后,人們對他的評價(jià)都分為對立的兩派。17世紀(jì)法國偉大的學(xué)院派畫家尼古拉·普桑曾說,卡拉瓦喬“生來就是為了摧毀繪畫的”。他的意思可能是,卡拉瓦喬的影響力遍及整個(gè)歐洲,從羅馬到巴黎到阿姆斯特丹,到處都是他的模仿者。他們?nèi)藬?shù)眾多,被稱為“卡拉瓦喬派”(Caravaggisti)。他們推崇卡拉瓦喬的戲劇化的直接性、他的光影效果和堅(jiān)韌勇敢。他直接影響了一代又一代藝術(shù)大師:魯本斯、倫勃朗、委拉斯凱茲、維米爾等。受他啟發(fā)者更是數(shù)不勝數(shù):從新古典主義大師大衛(wèi)和浪漫主義初期的基里柯到電影導(dǎo)演皮埃爾·保羅·帕索里尼和馬丁·斯科塞斯等。卡拉瓦喬在當(dāng)代依然煥發(fā)著魅力——他是一面永恒的鏡子。