3D打印模型在心臟外科臨床實踐教學的應用

周偉 楊敏 桂瑩晶 錢紅波 張大發

[摘要] 目的 評估3D打印模型在心臟外科臨床實踐教學中的應用效果。方法 選取2017年1—7月在心臟外科輪轉的60名臨床醫學本科實習生為教學對象,隨機分為教學實驗組和對照組。對照組30名采用傳統教學方法,結合CT三維重建圖片及心臟彩超講解典型心臟外科病例的基本病因及疾病分型和病理生理過程,教學實驗組30名在上述傳統教學方法的基礎上增加了3D打印心臟模型用于實踐教學。科室輪轉結束后對兩組學生進行考核,試卷分3個部分:解剖學標志、疾病分類和治療方式,并進行教學滿意度問卷調查。采用SPSS 18.0統計學軟件進行兩組間t檢驗分析。結果 解剖學標志,疾病分類和治療方式3個部分,教學實驗組得分都高于對照組,但組間差異無統計學意義(P>0.05),教學實驗組總分高于對照組,差異有統計學意義(t=2.368,P<0.05)。教學實驗組評價得分高于對照組,結果差異有統計學意義(t=2.325,P<0.05)。結論 在心臟外科本科臨床實踐教學中應用3D打印心臟模型是可行的。

[關鍵詞] 教學模式;心臟外科;3D打印;臨床實習

[中圖分類號] R-4 [文獻標識碼] A [文章編號] 1672-5654(2018)12(c)-0136-02

心臟外科是外科臨床教學的重要組成部分,然而由于心臟大血管解剖及血流動力學機制較為復雜,學生普遍認為相關教學內容晦澀難懂或一知半解。即使是外科學研究生或低年資心臟外科醫師也很難完全理解心臟畸形的病理生理過程及手術相關解剖特點。近幾年來國內部分學者將3D打印模型應用于臨床教學中,克服了傳統輔助檢查無法提供直觀三維病理解剖的缺點,取得了令人滿意的臨床教學效果[1-3]。筆者從2015年開始學習制作3D打印模型,并且將其用于心臟外科本科臨床實習教學中,取得了明顯的教學效果。報道如下。

1 ?對象與方法

1.1 ?研究對象

選取2017年1—7月在弋磯山醫院心臟外科輪轉的60名臨床醫學本科實習生為教學對象。

1.2 ?3D打印模型制作

根據典型心臟大血管病例,從該院PACS系統(picture archiving and communication systems)中調取該患者的CT斷層掃描DICOM格式數據,進行三維立體模型重建并生成STL(stereolithography)格式文件,使用CAD(computer-aided design)對獲取的STL文件進行校正和糾錯。將處理完善后的STL文件輸入3D打印機中,打印1:1等比例心臟模型。

1.3 ?研究方法

采用隨機雙盲抽簽法,從60名學生中抽取30名作為實驗教學組,其余30名學生作為對照組,將教學實驗組與對照組進行對比研究。

1.4 ?對照組的教學實施

講解典型心臟外科病例的基本病因、解剖學標志、疾病分類和病理生理過程及治療方式,結合CT三維重建圖片及心臟彩超,教學醫生繪制示意圖詳細講解剖特點,教學生識別重要的解剖標志。

1.5 ?教學實驗組的教學實施

基于上述傳統臨床教學方法,使用準備好的典型病例,提供相應的3D打印心臟疾病模型,授課教師根據模型來講解上述授課知識點,在模型上講解相關解剖標志的識別,通過典型病例來分析疾病分類及治療方式。

1.6 ?教學效果評價

在實習生結束心臟外科室實習的最后一天進行相關理論考核,內容主要為典型病例的解剖學標志、疾病分類及治療方式。在出科后第1天發放教學滿意度問卷調查表給兩組實習生,讓學生予以評價打分。問卷調查表滿分為10分,分值越高體現學生對教學效果滿意度越高,主要內容包括教學形式的靈活性、理解難易度、師生互動性等方面,并附有詳細的評分細則,以紙質版形式發放,由教學秘書回收保存。

1.7 ?統計方法

數據結果采用SPSS 18.0統計學軟件分析處理。平均數±標準差(x±s)表示對照組和教學實驗組學生考試成績及滿意度調查結果,組間比較使用t檢驗(雙側檢驗),P<0.05為差異有統計學意義。

2 ?結果

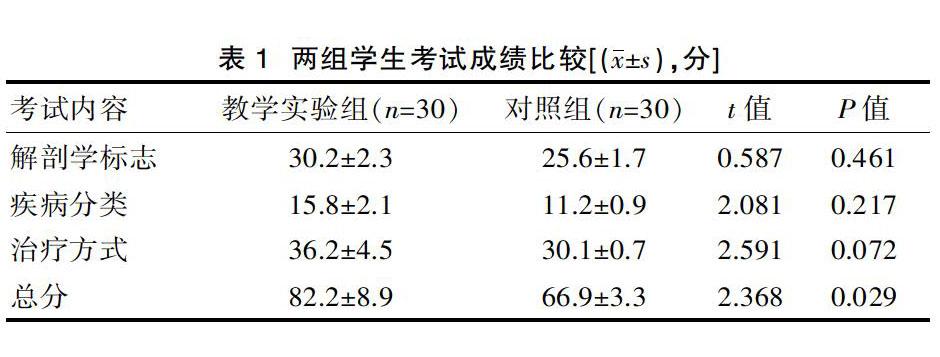

2.1 ?兩組學生考試成績結果及組間比較

在考試所包括的3個部分,即解剖學標志,疾病分類和治療方式,教學實驗組得分高于對照組,但組間差異無統計學意義(P>0.05),教學實驗組總分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

2.2 ?教學滿意度評價

教學實驗組教學滿意度評分均值為(8.7±1.2)分,對照組評分結果為(7.2±0.8)分,教學實驗組評價得分高于對照組,結果差異有統計學意義(t=2.325,P=0.015)。

3 ?討論

傳統心臟大血管外科傳統臨床實踐教學主要采用心臟彩超、胸部CT及病例文字描述等教學方法,內容比較單一,學生興趣不高。對于本科實習生來說,心臟及其瓣膜和周邊相連的大血管的解剖是主要難點所在,同樣是診療各種心臟畸形的基本功。雖然學生在校學習過系統解剖學和局部解剖學,有一定的解剖學基礎,但缺少對立體空間結構的認識和想象,特別是比鄰關系。普通的教學模型無法完全顯露一些重要的解剖標志,比如冠狀動脈竇,而且難以模擬心臟畸形,所以學生不能很好地學習各種疾病條件下的病變模型,進而對其病理生理過程一知半解。教學方法的革新顯得尤為重要。隨著超聲技術的不斷發展,醫生對于結構性心臟病的認識也不斷提高,思維也得到很好的鍛煉。但超聲產生的只是2D圖像,心臟是三維立體結構,這種結構畸形的理解需要很大程度上依靠超聲科醫生的空間想象能力,低年資的醫生往往無法完全領悟,需要堅實的心臟解剖學基礎及多年的臨床工作鍛煉。對于同樣一位患者,不同的超聲科醫生可能得出不同的心臟畸形診斷,臨床手術指征的把握及手術方案的制定都受到嚴重制約,繼而在教學活動中也無法實現同質化標準化教學目的。

3D打印技術是通過應用計算機進行實物模型的三維立體重建,使用塑料或金屬粉末進行粘合材料的數字化逐層積累,在立體結構上精確進行還原重塑。隨著科學的發展,3D打印成本也在不斷降低,使得醫務工作者可以利用三維立體模型來進行解剖、模擬手術的過程及進行相關的臨床教學[4-5]。部分國外專家開始將其運用于心臟疾病的診療,比如風濕性心臟病瓣膜置換和成形[3,6]、各種復雜先天性心臟病及心臟腫瘤[3,7]。楊延坤等人[8]開始嘗試將3D打印技術運用于國內心臟大血管疾病的診斷及治療中,取得了良好的治療效果。國內學者將3D打印帶入臨床教學當中,取得了較好的教學成果[1-2],該研究團隊開始逐步探索3D打印模型用于心臟外科臨床教學,而且研究中使用標準化典型病例,使得不同的學生可以學習相同的典型病例,達到同質化教學的目的。研究表明使用新的教學方法后學生的成績得到了明顯提高,教學滿意度調查提示廣大學生更加喜歡3D模型教學,容易使學生理解關鍵解剖結構及病理生理過程。

由于3D打印心臟模型制作過程需要熟練運用相關圖像處理軟件,而且需要具備一定的計算機知識,因此對臨床教學研究者有一定的門檻要求,不利于教學方法的全面施行。盡管目前打印費用較前明顯下降,但考慮到教學成本,目前仍多用于常見病的臨床教學。

綜上所述,在心臟外科本科臨床實踐教學中應用3D打印心臟模型是可行的,值得借鑒推廣,但各個臨床科室應該制定本學科的常見病種的教學病例供學生學習。

[參考文獻]

[1] ?阮敏,季彤,張陳平.3D打印技術在口腔頜面-頭頸腫瘤外科教學中的應用[J].上海口腔醫學,2016,25(6):762-765.

[2] ?張敏,李慶元,王瑋.3D打印在泌尿外科臨床與教學中的新進展[J].中華泌尿外科雜志,2018(5):395-400.

[3] ?Oneill B, Wang DD, Pantelic M, et al. Transcatheter Caval Valve Implantation Using Multimodality Imaging : Roles of TEE, CT, and 3D Printing[J].Jacc Cardiovascular Imaging,2015,8(2):221-225.

[4] ?葛宏偉,張弋,李寧忱,等.3D打印技術在腎腫瘤手術規劃中的應用研究初探[J].中華泌尿外科雜志,2014,35(9):659-663.

[5] ?盧秉恒,李滌塵.增材制造(3D打印)技術發展[J].機械制造與自動化,2013,42(4):1-4.

[6] ?Maragiannis D, Jackson MS, Igo SR, et al. Replicating Patient-Specific Severe Aortic Valve Stenosis With Functional 3D Modeling[J].Circulation Cardiovascular Imaging,2015,8:e003626.

[7] ?Bauch T, Vijayaraman P, Dandamudi G, et al. Three-Dimensional Printing for InVivo Visualization of His Bundle Pacing Leads[J].American Journal of Cardiology,2015,116(3):485-486.

[8] ?楊延坤,鄭宏,徐爭鳴,等.3D打印技術輔助下經導管封堵主動脈竇瘤破裂一例[J].中國介入心臟病學雜志,2014,22(2):135-136.

(收稿日期:2018-09-26)