基于UHPLC/MS的冠心病心絞痛血瘀證患者血清代謝組學研究

周耀中楊 濤季雪峰蔡文娟邵 燕沈秋生

(1.南京中醫藥大學附屬常熟市中醫院,江蘇常熟215500; 2.上海中醫藥大學附屬曙光醫院,上海200120)

代謝組學是繼基因組學、轉錄組學和蛋白質組學之后發展起來的一門新興學科,主要通過核磁共振氫譜、氣相色譜質譜聯用、液相色譜質譜聯用等技術手段獲取代謝物的原始數據,以模式識別計算分析系統研究小分子物質,幫助我們從海量的代謝產物數據中“跳”出來,一目了然地發現差異性代謝物,然后通過已知的代謝通路逆推出調節酶,最終完成疾病發病機制、藥物治療機制等研究,目前已應用于腫瘤、肝病、心血管等疾病的診斷和療效評價。近年來,代謝組學在中醫藥領域的研究也越來越廣泛[1]。

研究發現“血瘀”常貫穿冠心病(CHD)心絞痛發病始終,“血瘀證”是冠心病心絞痛最主要的證型[2]。辨證論治是中醫理論體系的核心,中醫“證”的精準判識是提高中醫藥臨床療效的核心環節,而傳統的四診辨證受患者和臨床醫生主觀因素影響較大,缺乏客觀標準。因此,利用代謝組學技術開展冠心病心絞痛血瘀證的客觀化研究有積極的臨床意義。

目前有學者開展了有關冠心病血瘀證代謝組學的研究,但鑒于各個研究采用的技術方法、研究對象或者控制條件不同,鑒定出來的代謝產物也不盡相同[3-4]。且冠心病心絞痛血瘀證的發病是一個多因素、多層次的復雜過程,現有的標記物難以從全面總體的角度對冠心病心絞痛血瘀證機制進行闡釋。本研究采用最新的超高效液相色譜-質譜(HPLC/MS)技術,以其強大的定性、定量分析能力對冠心病心絞痛血瘀證患者行非靶向血清代謝組學檢測,尋找其潛在的內源性代謝標志物,為冠心病心絞痛血瘀證客觀化研究提供新的思路和方法。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2015年5月至2016年5月上海曙光醫院確診為冠心病心絞痛的患者76例(已通過上海曙光醫院倫理委員會倫理審批,倫理審查批件號:2015-396-24-02)。其中冠心病心絞痛血瘀證組(以下簡稱CHD血瘀證組)38例:男26例,女12例;平均年齡(65.89±1.79)歲;平均病程(8.26±0.78)年。冠心病心絞痛非血瘀證組(以下簡稱CHD非血瘀證組)38例:男21例,女17例;平均年齡(64.74±1.52)歲;平均病程(6.39±0.64)年。另收集健康人38例作為健康對照組:男19例,女19例;平均年齡(62.13±1.52)歲。3組性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參照《慢性穩定性心絞痛診斷與治療指南》[5]及《不穩定性心絞痛和非ST段抬高心肌梗死診斷與治療指南》[6];血瘀證診斷標準參照《冠心病血瘀證診斷標準》[7]。

1.3 納入標準 (1)年齡大于18周歲且小于等于85周歲,性別不限;(2)符合冠心病心絞痛診斷標準(3)自愿參加,簽署知情同意書者。

1.4 排除標準 (1)伴急性心肌梗死者;(2)伴惡性腫瘤、血液系統疾病或服用華法林者;(3)妊娠及哺乳期婦女;(4)無法判斷中醫證型或臨床資料不全者。1.5 主要儀器與試劑 儀器:UHPLC-Q/Exactive液質聯用系統(Thermo,San Jose,CA,USA);色譜柱ACQUITY UPLCHSS T3(2.1×100mm,1.8μm)(Waters,USA);Avanti J-25I離心機(Beckman Coulter,USA);VORTEX-GENIE 2渦 旋 混 合 器(Scientific Industries,USA)等。試劑:甲醇、甲酸、乙腈(均為色譜純,Thermo FISH USA)。

2 研究方法

2.1 樣品采集 患者入組后第2日清晨空腹抽取肘靜脈血5mL,4℃ 3000r/min離心15min,取上清后-80℃冰箱凍存備測。

2.2 樣品預處理 血清樣品-80℃低溫冰箱取出后常溫下解凍融解,取100μL置入離心管,加入400μL乙腈以除蛋白,渦旋1min,離心(12000r/min 4℃)10min,取上清液550μL置入離心管,真空揮干。加入100μL 20%甲醇復溶,待測。

2.3 HPLC/MS檢測條件 色譜條件:流動相組成,A相為0.1%甲酸水溶液,B相為乙腈。梯度洗脫,0~1min,10%B;1~2min,10%~20%B;2~5min,20%~50%B;5~10min,50%~85%B;10~19min,85%~95%B;19.1~21.0min,100%B。柱溫40℃,流速0.3mL/min,進樣量5.0μL。質譜參數:采用超高效液相色譜-四極桿/靜電場軌道阱高分辨質譜聯用儀進行分析,采用電噴霧離子源;離子源電噴霧電壓為+3.2KV/-2.8KV;毛細管溫度為320℃;毛細管電壓為75.0V;鞘氣流速為32.0a.u.;輔助氣流速為10.0a.u.。

2.4 代謝組學數據處理 經UHPLC/MC檢測得到的原始數據,首先利用SIEVE軟件對數據進行平滑、去燥,峰基線校正,再通過MetaboAnalyst 3.0完成數據預處理,隨后將數據導入Simca 14.1進行建模判別分析。模式識別采用主成分分析(PCA)和正交偏最小二乘法-判別分析(OPLS-DA),并行置換檢驗,檢測OPLS-DA模型的穩健性,避免相應模式的過度擬合。

根據OPLS-DA模型中變量的VIP值對差異變量進行篩選和可靠性驗證(VIP值指變量投影重要性指標,用來測度每一個自變量對解釋因變量的作用大小,若VIP值大于1,則表示該自變量因素對解釋因變量具有重要作用),再通過2組 t 檢驗篩選組間顯著性差異大的化合物(P<0.05),利用HMDB數據庫檢索數據,對照相應的標準品,對差異變量進行鑒定,并且借助KEGG數據庫中查詢相關的代謝通路。

3 研究結果

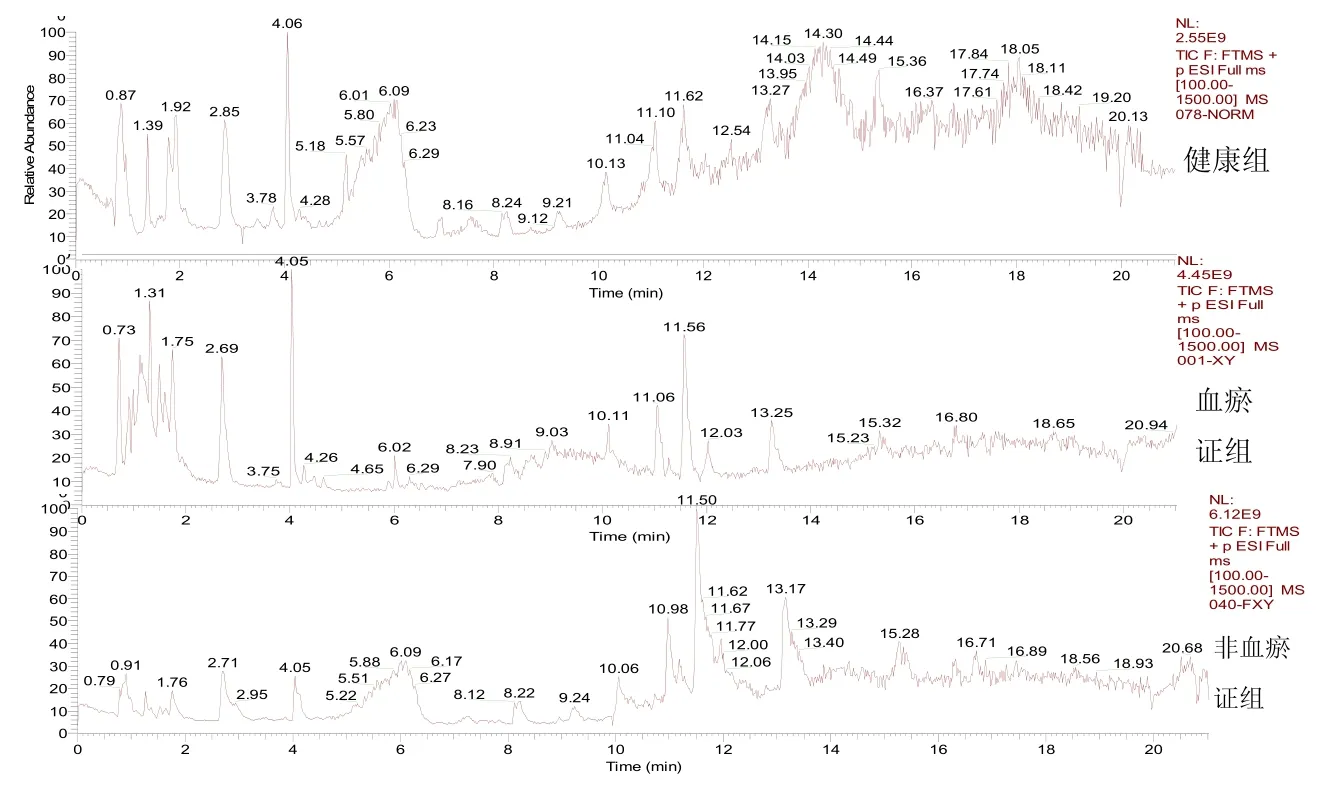

3.1 總離子流圖 生物樣本中眾多代謝物得到了很好的分離,保留時間在21min以內。詳見圖1。

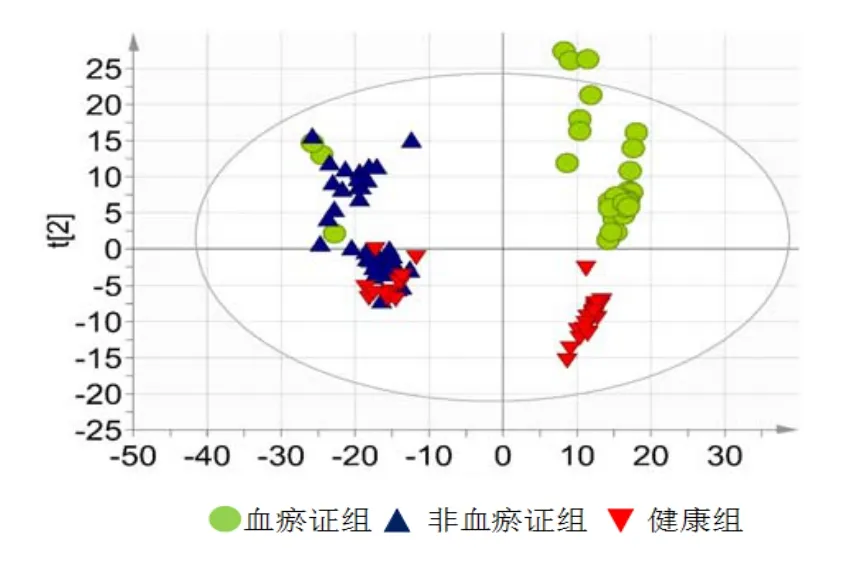

3.2 主成分分析 3組樣品分布見初步分離趨勢,CHD非血瘀證組和健康組樣品分布有部分重疊。詳見圖2。

3.3 正交偏最小二乘法-判別分析 由于主成分的局限性,同時為了獲得各組間顯著差異的代謝物信息,我們進一步采用具有監督性的多維統計方法即OPLSDA。同時,對每一個OPLS-DA得分圖行置換檢驗,防止模型過度擬合。

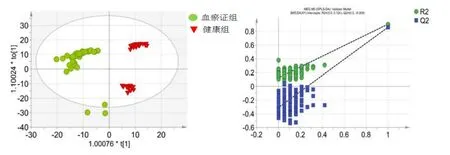

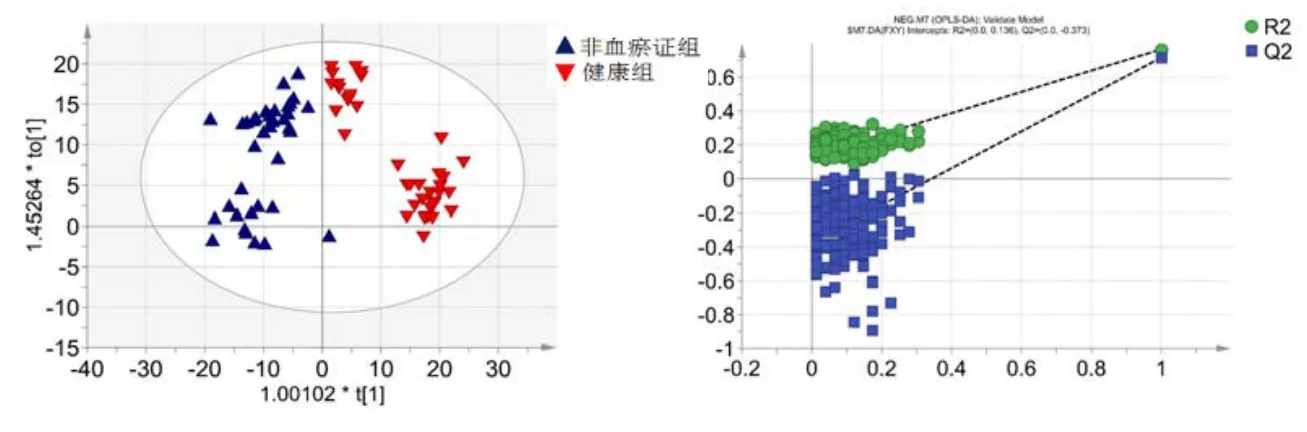

3.3.1 CHD血瘀證組與健康組比較 CHD血瘀證組和健康組也可以被區分,CHD血瘀證組出現部分樣品的集中分離,置換檢驗結果示模型可靠,不存在過度擬合。詳見圖3。

圖1 CHD血瘀證組、CHD非血瘀證組、健康組血清樣品總離子流圖

圖2 CHD血瘀證組、CHD非血瘀證組、健康組主成分分析得分圖

3.3.2 CHD非血瘀證組與健康組比較 CHD非血瘀證組和健康組可以被區分,CHD非血瘀證組也出現部分數據的集中分離,置換檢驗結果示模型可靠。詳見圖4。

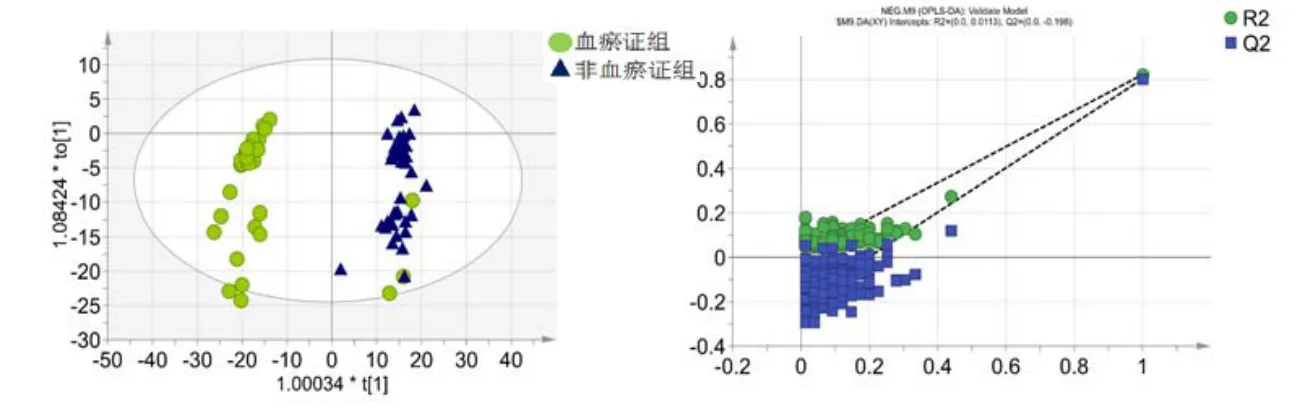

3.3.3 CHD血瘀證組與CHD非血瘀證組比較 CHD血瘀證組和CHD非血瘀證組可以被區分,且置換檢驗結果示模型可靠。詳見圖5。

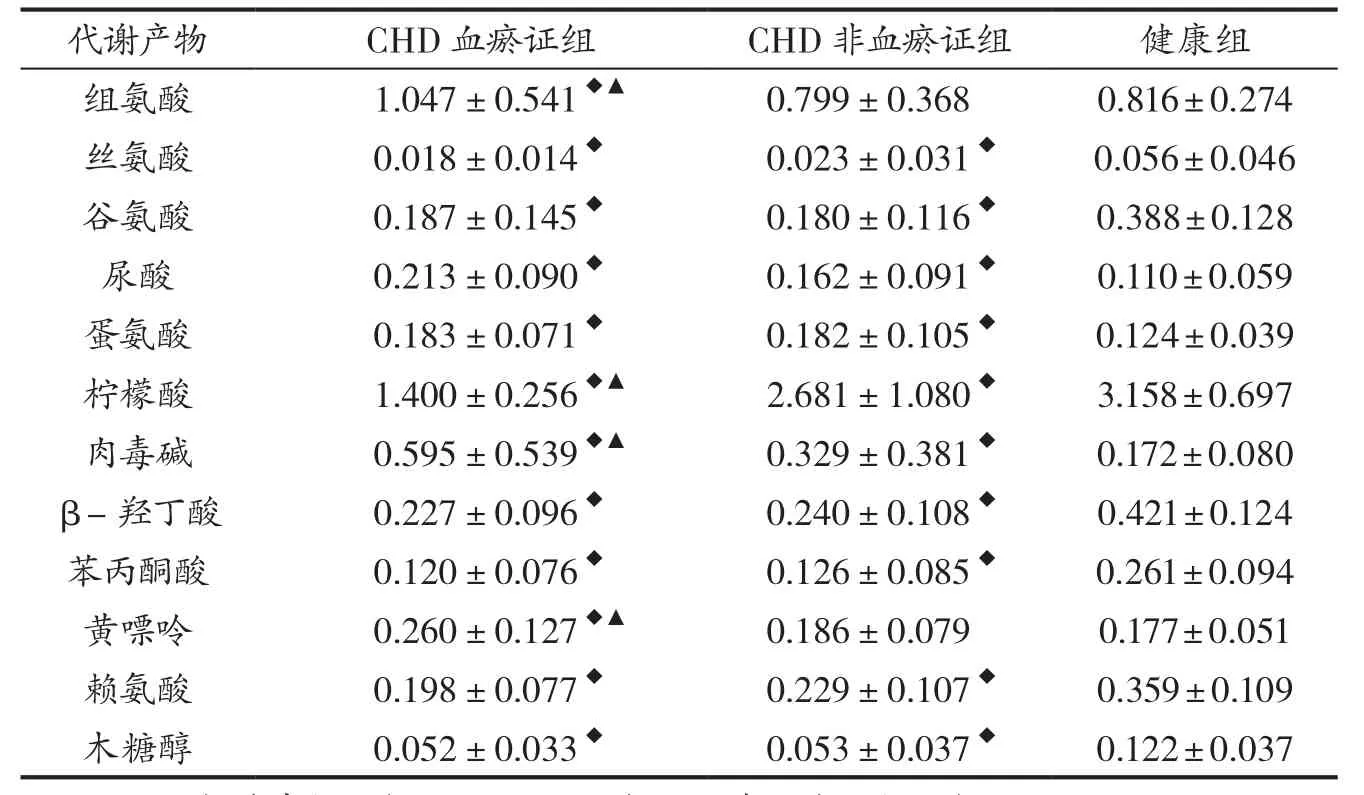

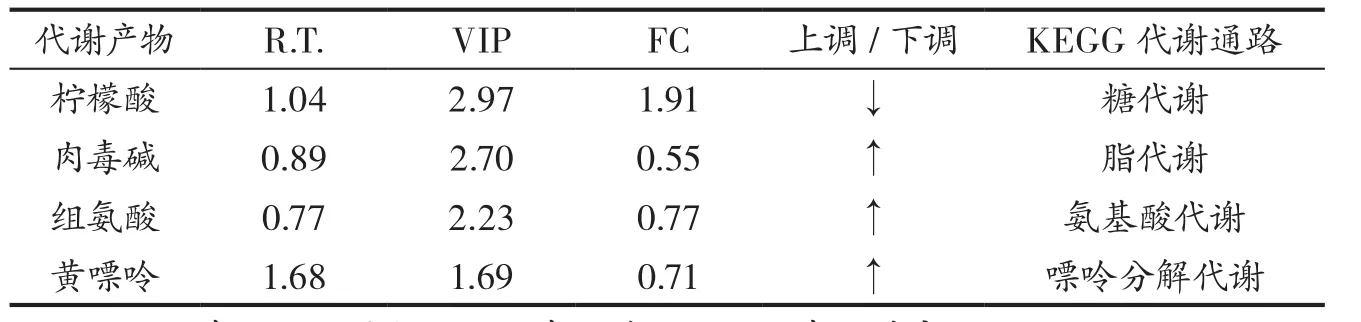

3.4 生物標志物的篩選及鑒定 結合OPLS-DA模型中變量的VIP值(設 置VIP值>1),刪 除2組間沒有顯著性差異(P>0.05)的變量,共找到12種代謝物在各組間有明顯變化,結果見表1。找到4種代謝物在CHD血瘀證組和CHD非血瘀證組之間具有顯著差異(VIP>1且P<0.05),結果見表2。

圖3 CHD血瘀證組和健康組OPLS-DA得分圖及置換檢驗圖

圖4 CHD非血瘀證組和健康組OPLS-DA得分圖及置換檢驗圖

圖5 CHD血瘀證組和CHD非血瘀證組OPLS-DA得分圖及置換檢驗圖

表1 各組血清代謝物質含量比較(±s)

表1 各組血清代謝物質含量比較(±s)

注:◆與健康組比較,P<0.05;▲與CHD非血瘀證組比較,P<0.05。

?

表2 CHD血瘀證組和CHD非血瘀證組差異性代謝產物比較

4 討論

從代謝組學的觀點而言,“證”是人體代謝網絡功能發生變化后的一種特異性狀態。通過分析代謝模式形成的機制和過程,可找出冠心病心絞痛血瘀證發生發展的潛在原因,并可能揭示其生物學本質。本研究找到4種冠心病心絞痛血瘀證的潛在代謝標志物,按VIP值大小依次為檸檬酸、肉毒堿、組氨酸、黃嘌呤。正是這些標志物區分了冠心病心絞痛血瘀證患者與非血瘀患者及健康人不同的代謝模式,同時也反映其病理生理相對應的代謝網絡發生異常后代謝物質和功能的改變。

檸檬酸是三羧酸循環的中間產物,冠心病心絞痛血瘀證患者因血脈瘀滯常存在嚴重的冠脈病變,心肌持續缺血缺氧,能量代謝障礙造成了檸檬酸生成不足[8]。肉毒堿主要生理作用是轉運脂酰輔酶A通過線粒體內膜進入線粒體基質進行β氧化提供能量,具有促進缺血心肌脂肪代謝,改善機體能量供應的作用[9],本次研究中CHD血瘀證組肉毒堿含量的升高可能是血瘀證患者為對抗脂肪代謝異常,啟動的保護機制。組氨酸可以在組氨酸脫羧酶的催化下生成組胺,在應激條件下,組胺的過度激活可誘發冠脈收縮,冠脈血流減少,而且可以通過擾亂心肌線粒體和內皮功能加重心肌缺血,其釋放水平與心肌缺血程度呈正相關[10],提示CHD血瘀證組的心肌缺血程度更加嚴重。黃嘌呤是嘌呤分解代謝的中間產物,在黃嘌呤氧化酶作用下生成尿酸,血尿酸水平升高是心血管疾病的獨立危險因素,也是反應冠心病嚴重程度的重要指標。本研究中CHD血瘀證組黃嘌呤含量更高,提示CHD血瘀證組出現嘌呤分解代謝紊亂更加敏感,缺血的心肌核苷酸代謝被激活,嘌呤分解代謝失常,引起中間代謝產物蓄積。

本次研究主要是利用代謝組學技術探索冠心病血瘀證辨證的生物學基礎,找到了冠心病心絞痛血瘀證潛在的內源性標志物,這些有特異性的物質有望成為活血化瘀中藥的干預靶點,為下一步開展中醫藥治療冠心病心絞痛的研究提供理論和實驗基礎。在后續的研究中,可以擴大代謝組學研究的樣本量,利用不同的檢測方法,進行相互驗證,提高結果的準確性、客觀性。同時,如條件允許,可以進行多個組學技術平臺的綜合研究,更好地解釋彼此之間的相關性。