中藥穴位貼敷聯合循經點按預防骨折術后深靜脈血栓40例臨床研究

孫 琰 陳學玲 楊六中 李朝頂

(徐州市中醫院,江蘇徐州221009)

深靜脈血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)是一種靜脈回流障礙性疾病,其發生主要與血管內皮細胞受損、血流滯緩和血液高凝狀態密切相關,也是骨折術后患者常見的并發癥之一[1]。有文獻報道,股骨骨折及髖、膝關節置換術后深靜脈血栓發生率分別高達48%、51%和61%[2]。本病起病急,若不及時治療,輕者可致殘,喪失勞動力,重者可并發肺栓塞導致死亡。因此預防骨折術后患者深靜脈血栓的發生尤為重要。我們臨床在常規護理基礎上采用中藥化瘀通脈膏穴位貼敷聯合循經點按預防骨折術后深靜脈血栓形成,取得較好療效,現將相關研究結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取我院2016年5月至2017年5月住院的骨折需進行手術的患者80例,采用SPSS軟件隨機化分組分為治療組和對照組,每組40例。治療組男18例,女22例;年齡26~70歲,平均年齡(55.43±4.28)歲;患者受傷后至住院的時間為3h~4.4d,平均(1.9±0.8)d;其中髖部骨折8例,股骨干骨折14例,脛腓骨骨折14例,髕骨骨折4例。對照組男17例,女23例;年齡26~70歲,平均年齡(56.76±4.15)歲;患者受傷后至住院的時間為3h~3.4d,平均(2.1±0.5)d;其中髖部骨折10例,股骨干骨折12例,脛腓骨骨折13例,髕骨骨折5例。2組患者性別、年齡、病程等一般資料比較無統計學差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 深靜脈血栓的診斷標準參照《下肢深靜脈血栓形成診斷及療效標準(2015年修訂稿)》[3]擬定。

1.3 納入標準 (1)凝血四項、肝腎功能無異常者;(2)年齡小于等于70歲者;(3)知情同意,自愿參與本試驗者;(4)治療前經彩超多普勒檢查,無靜脈血栓發生者。

1.4 排除標準 (1)有糖尿病、腦血管等疾病,可導致生活指標測定結果出現偏差者;(2)既往出現過深靜脈血栓者;(3)對治療所用藥物有過敏史者;(4)凝血功能存在障礙,試驗過程中有出血傾向者;(5)經生化指標檢測,凝血酶原活動度<60%,血小板<10×109/L者;(6)骨折傷口位置影響中藥穴位貼敷、按摩治療者。

2 治療方法

2組患者均在全麻或腰硬聯合麻醉下行髓內釘、鋼板或克氏針張力帶內固定術。

2.1 對照組 術后采用常規護理措施,做好病人病情觀察、體位護理,并指導功能鍛煉等。

2.2 治療組 術后在對照組護理基礎上采用中藥化瘀通脈膏穴位貼敷聯合循經點按手法治療。(1)循經點按手法:髖部、股骨干骨折取髀關、伏兔、足三里、三陰交、委中、承山穴;脛腓骨、髕骨骨折取血海、伏兔、三陰交、太沖、涌泉穴。患者取平臥位,暴露雙下肢,注意局部保暖,用軟尺測量患者同身寸,按同身寸測量出患者具體穴位所在部位,用記號筆做好標記。操作者沿經絡方向采用拇指推法從下至上逆向縱推,將下肢瘀血推擠向近心端。用力要均勻,不得使用蠻力,推至標記穴位點用拇指指腹點法及揉法按壓,手法要柔緩,力度要深重,示指彎曲,疊在中指上,先懸空,旋轉向下按壓,到底部微收力,再用力按壓。至局部有酸、麻、脹感覺,維持30s,再點按5~10s,每穴按揉1min,如此反復進行,維持15min。(2)中藥穴位貼敷:中藥制劑采用我院自制“化瘀通脈膏”,藥物組成為三七粉100g、血竭粉100g、制乳沒(各)100g、大黃炭50g、黃柏50g、車前子50g、蒼術50g、丁香10g、肉桂10g、冰片10g,由制劑中心按比例制成藥膏。循經點按后,取中藥化瘀通脈膏置于中間有凹槽的穴貼上,對準經穴位置貼敷,每穴位每次1g藥膏。若出現瘙癢、疼痛等不適感及時取下。每日治療1次,5d為1個療程,連續治療2個療程。

2組均治療10d后觀察療效。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 (1)治療前后使用BE凝血檢測儀,采用凝固法檢測2組患者凝血酶原時間(PT)、活化部分凝血活酶時間(APTT)。(2)治療前后采用酶聯免疫吸附法(ELISA)檢測2組患者D-二聚體水平。(3)治療3d、10d后經彩色多普勒超聲探查2組患者深靜脈血栓發生情況,高度可疑者每日復查。

3.2 統計學方法 采用SPSS 19.0軟件,計量資料用(±s)表示,采用 t 檢驗,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

3.3 治療結果

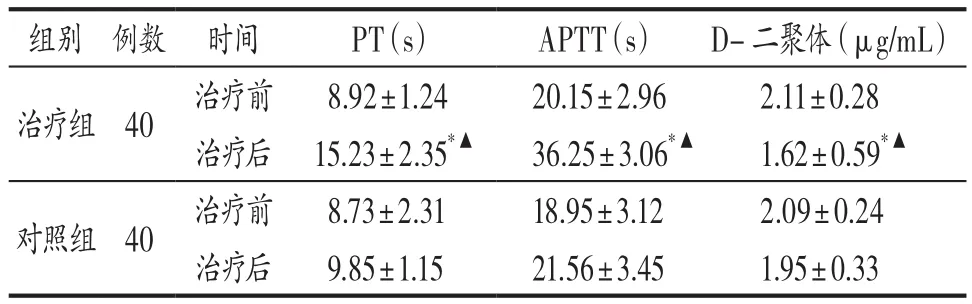

3.3.1 2組患者凝血指標比較 見表1。

表1 治療組與對照組治療前后凝血指標比較(±s)

表1 治療組與對照組治療前后凝血指標比較(±s)

注:*與本組治療前比較,P<0.05;▲與對照組治療后比較,P<0.05。

治療組 40 治療前 8.92±1.24 20.15±2.96 2.11±0.28治療后 15.23±2.35*▲ 36.25±3.06*▲ 1.62±0.59*▲對照組 40 治療前 8.73±2.31 18.95±3.12 2.09±0.24治療后 9.85±1.15 21.56±3.45 1.95±0.33

3.3.2 2組患者深靜脈血栓發生率比較 治療10d后經彩色多普勒超聲檢查,治療組發生深靜脈血栓者1例,發生率2.5%;對照組發生深靜脈血栓者4例,發生率10.0%。經 t 檢驗,2組比較差異有統計學意義(P<0.05)。

4 討論

骨折術后長時間的臥床制動,手術中長時間仰臥、過度旋轉、牽引下肢及麻醉使周圍靜脈擴張等造成靜脈血流滯緩,尤其是在股深靜脈和髂靜脈,從而造成血流瘀積,形成血栓,中醫稱為“股腫”[4]。其病機為氣虛血瘀,以氣虛為本,血瘀為標,氣血虛弱,氣虛無法推動血液在脈絡內正常運行,易引起血栓形成。《內經》云:“久臥傷氣,久坐傷肉。”患者術后氣血耗損,氣虛推動無力,致使瘀血阻滯,或氣滯濕凝,血流緩慢,導致血脈痹阻,因此本病治療應以活血化瘀、行氣通脈為大法。

本研究所用中藥“化瘀通脈膏”方中三七散瘀止血、消腫定痛,血竭活血祛瘀,乳香、沒藥調氣活血止痛、消腫生肌,大黃炭涼血化瘀、止血,黃柏清熱解毒、瀉火燥濕,車前子利尿、清熱,蒼術燥濕、化濁、止痛,丁香行氣健脾,促進胃腸蠕動,肉桂溫經通脈止痛,冰片宣竅散氣,入髓,促進藥物吸收。全方共奏行氣活血、逐瘀通絡之功。穴位貼敷時將膏狀的藥物持續敷于相應穴位,通過經脈傳導,發揮藥物、腧穴和經絡聯通作用,達到治療疾病的目的。

循經點按手法具有疏經通絡、行氣活血止痛之功,運用按摩手法作用于人體一定的穴位,通過局部刺激來調和氣血,疏通經絡,從而達到扶正祛邪,防病治病的目的。循經點按將機械能轉化為熱能,使局部毛細血管擴張,增加局部肌肉的營養供應,促進損傷組織的修復[5]。手指點穴,其中髀關、足三里、伏兔屬足陽明胃經,具有補血生血、疏通經絡之功。現代研究表明按摩足三里可降低纖維蛋白原及纖維蛋白原降解物,防止血液凝固[6]。三陰交是足太陰脾經、足少陰腎經、足厥陰肝經交匯處,《針灸聚英》指出“經脈閉塞不通,三陰交泄之立通”。循經點按刺激能擴張毛細血管及微靜脈,促進局部血液循環,有效改善下肢的血液循環,減少下肢深靜脈血栓發生。

本研究結果表明,常規護理基礎上采用中藥穴位貼敷聯合循經點按在預防骨折術后深靜脈血栓形成方面具有明顯優勢,可有效延長凝血酶原時間,減少血小板聚集,改善血液循環,減輕局部水腫,起到防止血栓形成、促進血栓溶解的作用。將外用藥物與經脈按摩手法有機結合,不但促進了藥物的吸收,而且通過對經穴的物理刺激,加快了氣血的運行,對血栓的發生有明顯的預防作用。在今后臨床應用中,在取穴的標準性、手法的規范性上,尚須進一步研究加強。