大采高沿空留設小煤柱寬度優選

徐留軍

(山西新村煤業有限公司,山西 長治 046000)

目前我國內蒙地區煤炭資源豐富,煤層埋藏地質條件好,易采出。合理的布置巷道,設計低成本、高效益的煤柱留設尺寸,降低煤礦的生產成本,有助于提高經濟效益。

蔣力帥[1]通過改進的FLAC3D本構模型,基于工程巖體的裂化演變,模擬了大采高沿空巷道力學特征演化,分析優化了大采高沿空巷道煤柱尺寸。謝福星[2]基于小煤柱自身穩定性與寬度的關系,從降低應力的角度,確定了大采高小煤柱的安全合理寬度。徐乃忠[3]圍繞大采高工作面沿空掘巷破壞變形嚴重,根據煤柱的彈塑性理論,分析得出了大采高小煤柱塑性區及應力的分布規律。馮吉成[4]采用彈塑性理論計算、FLAC數值分析及煤柱應力實測的方法,綜合研究了大采高工作面小煤柱留設的尺寸,解決了深井大采高工作面因留設大煤柱導致的煤炭資源丟失難題。余忠林[5]建立了大采高工作面小煤柱的力學模型,運用FLAC2D4.0程序,得到了大采高工作面小煤柱內的塑性區、圍巖變形分布規律。

內蒙某礦3號煤是厚煤層,為提高3號煤的采出率,提高經濟效益,現通過地質資料建立采場數值模型,研究分析3號煤留設小煤柱的合理尺寸。

1 工程地質條件

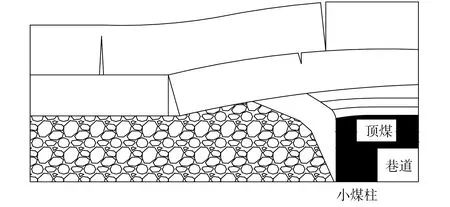

3號煤工作面位于井田西部,向西為井田的邊界,地面無建筑物和其它設施。3號煤層厚度約為6.6 m,埋深200 m,煤層傾角平均為2°~5°,為近水平煤層,煤層夾矸約為0.1 m~0.2 m,煤層構造較為簡單,煤層頂板為砂質泥巖、細砂巖、中砂巖等,厚度約為30 m,煤層底板主要為泥巖,厚度約為12 m。大采高沿空掘巷留設小煤柱垂直剖面示意圖見圖1。

圖1 大采高沿空掘巷留設小煤柱垂直剖面示意圖Fig.1 Vertical section of large-mining-height along gob-side entry driving

2 數值模擬分析

2.1 數值模擬模型建立

為提高大采高工作面的煤炭采出率,需要研究沿空掘巷小煤柱的寬度尺寸,小煤柱是將煤柱留設在采空區側向支承應力峰值以內,從而使沿空巷道也在峰值區以內。相比較大的區段煤柱,小煤柱在避開應力高峰的同時可以提高煤炭采出率。

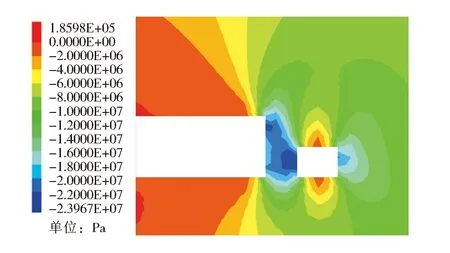

以該礦工程地質資料為背景,運用FLAC3D軟件,建立數值模擬模型,模型尺寸為長×寬×高=100 m×1 m×48 m,模型底面邊界限制X、Y、Z方向的位移,模型上部邊界采用應力邊界,施加垂直應力,考慮上覆巖層自重,因此加到模型上部邊界的應力為4.25 MPa(取上覆巖層容重為γ=25 000 N/m3),模型左側留設20 m邊界煤柱以消除模擬中的邊界效應,工作面寬度范圍是20 m~70 m,沿空巷道尺寸:長×寬=4 m×3 m。建立的數值模擬模型見圖2。模型建立完成后,將模型各巖層物理力學參數進行賦值,具體賦值參數如表1所示。

圖2 數值模擬模型圖Fig.2 Model of numerical simulation

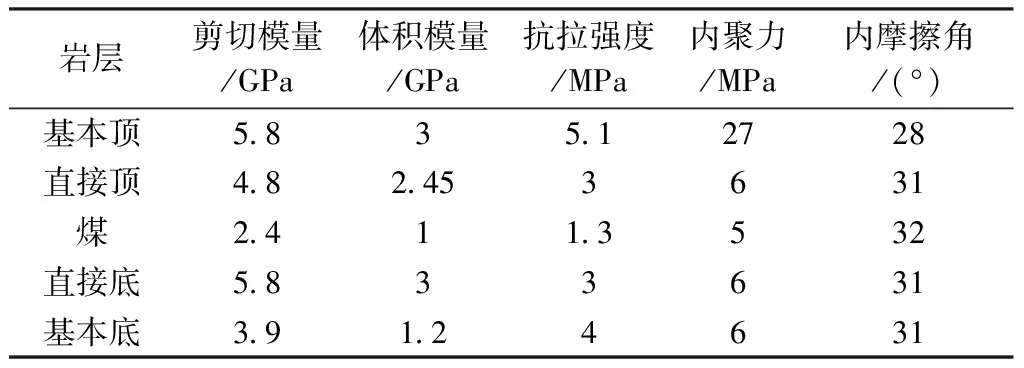

表1 各巖層物理力學參數Table 1 Rock physical and mechanical parameters

2.2 數值模擬結果分析

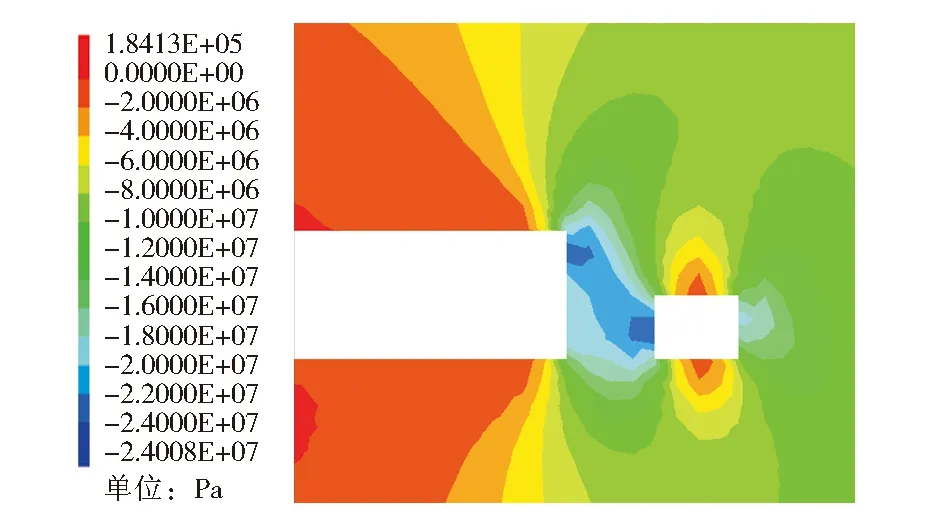

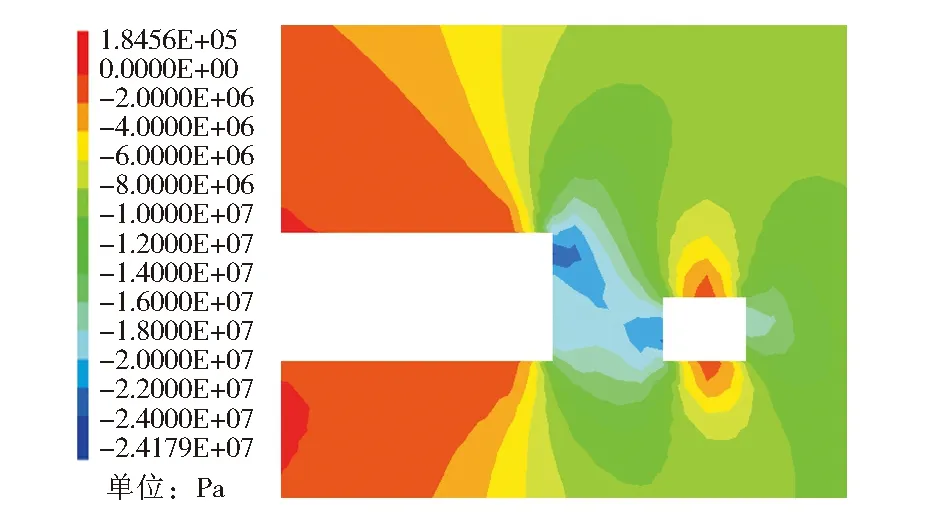

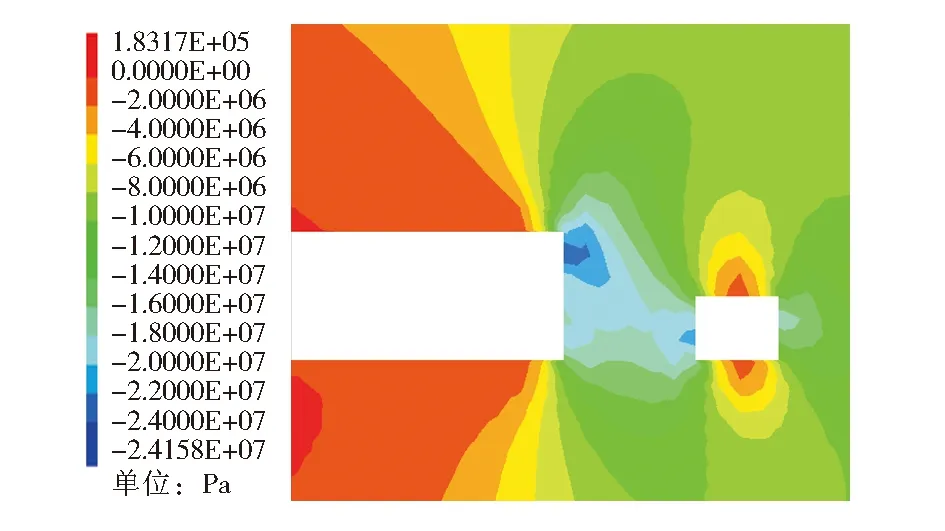

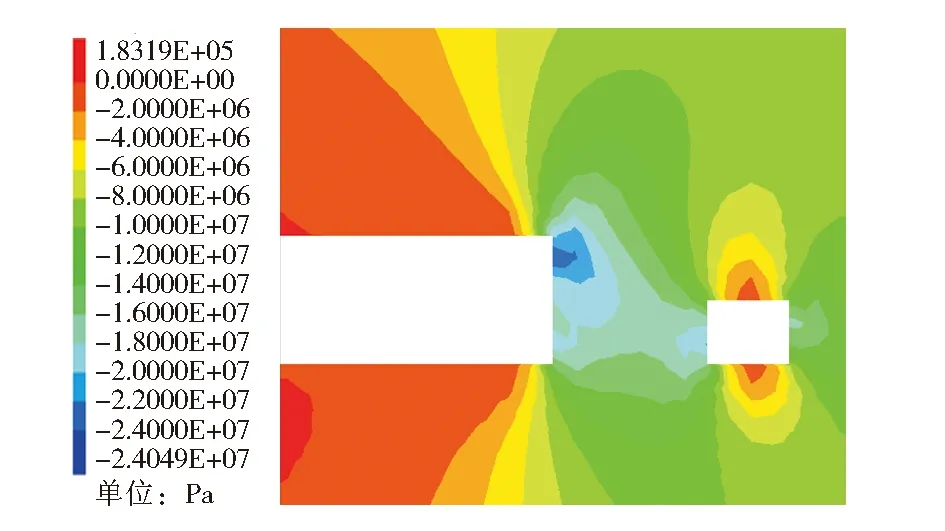

為研究留設不同尺寸的沿空小煤柱,需對小煤柱垂直應力分布及其影響范圍和巷道的圍巖變形進行分析探討。本模擬小煤柱寬度分別為3 m、4 m、5 m、6 m和7 m,先進行模型初始地應力平衡計算,平衡計算完成后,將模型進行大采高工作面開挖,開挖完成后,進行小煤柱各尺寸計算分析,圖3為不同煤柱寬度時的圍巖應力分布云圖。

3-a 3 m小煤柱寬度

3-b 4 m小煤柱寬度

3-c 5 m小煤柱寬度

3-d 6 m小煤柱寬度

3-e 7 m小煤柱寬度圖3 不同煤柱尺寸下圍巖垂直應力變化云圖Fig.3 Nephogram of vertical stress of surrounding rock under different coal pillar width

由圖3-a可以看出,當小煤柱寬度留為3 m時,煤柱中心區域藍色較深,最大應力值為23 MPa,說明煤柱處于應力集中升高狀態,此時的煤柱不穩定易發生破壞;由圖3-b可以看出,當小煤柱寬度留為4 m時,最大應力值為22 MPa,說明此時煤柱仍處應力升高的態勢,煤柱不穩定;由圖3-c可以看出,當遺留煤柱寬度留為5 m時,最大應力值為20 MPa,此時的煤柱應力集中趨勢減弱甚至開始下降;由圖3-d可以看出,當小煤柱寬度為6 m時,最大應力值為18 MPa,此時的煤柱應力值大幅降低,沿空巷道處在應力降低區內;由圖3-e可以看出,當小煤柱寬度留為7 m時, 最大應力值為17 MPa,應力集中雖有降低但是降低的幅度不明顯。總體上的趨勢是:隨著煤柱寬度的增加,煤柱應力開始降低,說明煤柱內部產生彈性核區,煤柱具有一定的承載能力,5 m的小煤柱寬度比較合理,留設7 m的時候,煤柱彈性核區范圍開始增加,只要有彈性核區,煤柱就有承載能力,留設7 m浪費煤柱資源而不合理。

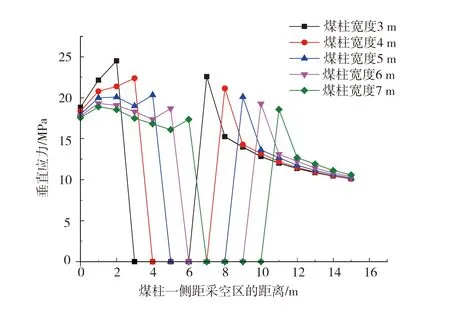

取煤層中部垂直應力監測線(x=70 m~90 m,y=0.5 m,z=14 m),每隔1 m取1個監測點,得到不同遺留煤柱寬度的垂直應力監測曲線圖,見圖4。

圖4 不同遺留煤柱寬度的垂直應力曲線圖Fig.4 Plasiticity of surrounding rock in driving roadways under different coal pillar width

圖4中應力為0 MPa的區域為巷道的范圍,從曲線的走勢上看,當煤柱寬度為3 m、4 m時,巷道處于煤柱支承應力升高區域內;煤柱寬度為5 m、6 m、7 m時,巷道處于在煤柱應力降低區域。但是留5 m時的煤柱應力峰值依然較高,峰值為23 MPa,留7 m時煤柱的應力峰值降低的趨勢不是很大,所以留設7 m煤柱浪費煤柱資源,不符合現場生產效益的要求。所以,留設6 m小煤柱不管是從煤柱承載穩定性還是煤炭的采出率上來說都是最為經濟合理。

3 現場工業性應用

2017年1月20日,在該礦303工作面材料巷進行了沿空掘巷煤柱留設工業性試驗,效果如下:

滯后工作面5m范圍內,工作面推進度未達到下位老頂來壓步距,巷道變形不劇烈;滯后工作面5m~18m范圍內,工作面推進度達到下位老頂來壓步距,老頂劇烈變形影響巷道圍巖變形;滯后工作面18m~60m范圍內,下位老頂和上位巖層分次垮落致使巷道變形繼續增加,但變形速度減緩;滯后工作面距離大于60m時,頂板穩定結構形成,圍巖變形量趨于穩定。巷道頂底板在滯后工作面約14m處變形最為劇烈,頂板下沉速度為30mm/d,底鼓速度為23mm/d,巷道實體煤幫在滯后工作面約14m處變形最為劇烈,變形速度

為45 mm/d,頂板下沉量、底鼓量、實體煤幫變形量累計分別為196.5 mm、147 mm、251 mm。

可見,回采期間巷道的表面位移一般在300 mm以內,巷道圍巖變形得到了較好的控制,總體效果較好。

4 結論

通過數值模擬結果分析可知:當留設3 m、4 m煤柱時,沿空巷道處在采空區側向支承應力集中升高的區域內,此時的煤柱極不穩定已發生破壞;留設5 m、6 m、7 m煤柱時,沿空巷道處在采空區側向支承應力降低區域內,但是5 m煤柱的應力峰值依然較大,為21 MPa,煤柱不穩定,不易采取。留設7 m煤柱時,煤柱應力已經處于穩定,導致留設寬度較大而浪費煤柱資源。所以,該礦留設6 m的小煤柱時是最經濟合理的。