再生劑組分配比對瀝青再生效果的影響研究

何乃慶

(廣西宏冠工程咨詢有限公司,廣西 南寧 530021)

0 引言

截至2016年底,我國高速公路總里程已超過130 000 km。隨著經濟的發展,交通量和荷載不斷增加,瀝青路面出現了越來越多的病害,如裂縫、坑槽、車轍和松散等。因而需要對原有路面進行翻修,在此過程基本是通過對原有路面進行銑刨或開挖后加鋪新瀝青混合料形成新路面,因此可在原路面上得到大量舊瀝青路面材料(RAP)[1,2]。將RAP廢棄不僅會引起環境污染,而且會造成資源浪費,因此瀝青路面再生技術引起了公路建設部門的高度重視。通過對RAP中舊瀝青、舊集料的合理利用,不但可以減少對新集料和新瀝青的使用需求,還可以節省建設成本,充分實現資源的可持續利用[3,4]。

在瀝青再生過程中,往往需要在老化瀝青中加入低黏度油分(如再生劑),或者加入適當黏度的新瀝青進行調配,使調配后的再生瀝青具有合適的黏度和所需要的路用性能。目前再生劑類型較多,再生效果也有較大差異。為明確再生組分對瀝青再生效果影響,本文制備不同配比的再生劑,以針入度、軟化點、延度為指標研究其在老化瀝青的混溶和擴散規律,優選出不同組分的最佳含量,并通過方差分析,確定試驗各因素對試驗結果的影響程度。

1 原材料與試驗方法

1.1 原材料

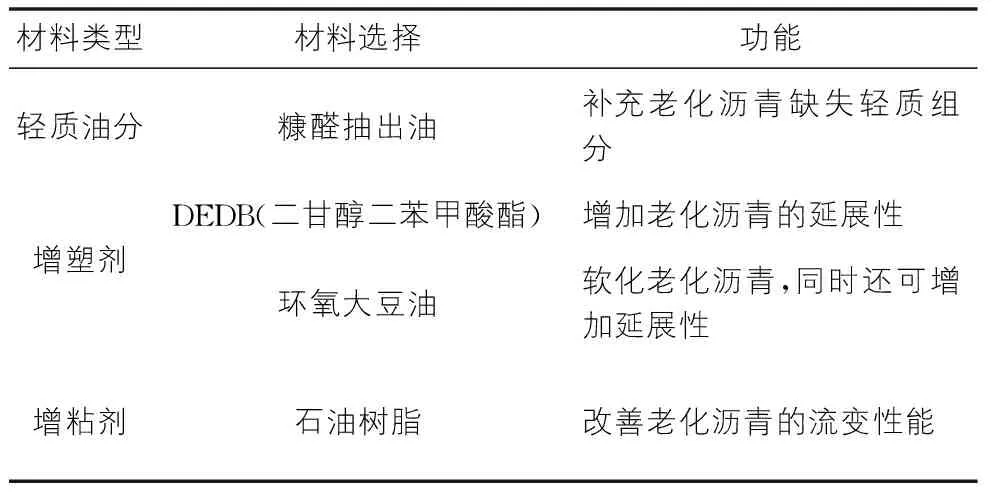

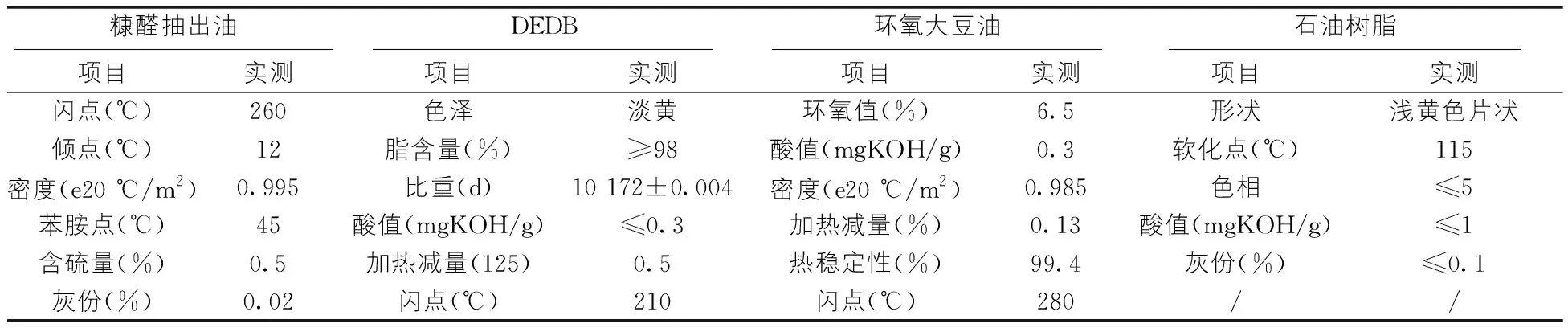

瀝青老化的整個過程是芳香分→膠質→瀝青質的轉化過程,故再生劑配方設計應補充老化瀝青損失的芳香烴,改善老化瀝青的流變性能[5-9]。根據上述要求,本文選用表1所示材料組成再生劑,其主要性能如表2所示。

表1 再生劑組成材料表

表2 選用材料產品參數表

1.2 試驗方法

1.2.1 再生劑制備

將輕質油分加熱到175 ℃,加入增粘組分和增塑組分后使用高速剪切機以4 000 r/min的速率剪切60 min,然后將剪切料置于160 ℃烘箱內發育1 h,使各組分間的相互作用充分進行,取出冷卻后即制得試驗用再生劑。

1.2.2 再生劑使用效果評價方法

1.2.2.1 再生劑混溶程度評價

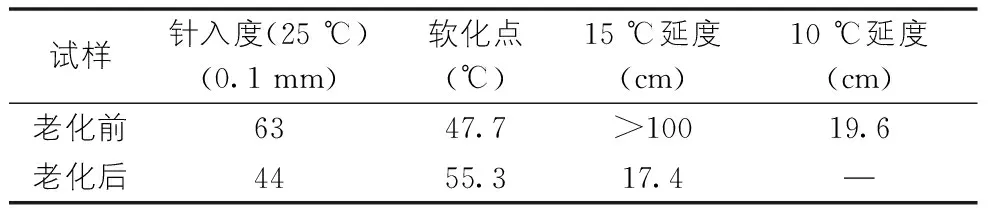

將瀝青置于163 ℃的烘箱中進行10 h的TFOT試驗制得老化瀝青(老化前后瀝青主要性能指標如表3所示),取出后控制其溫度為160 ℃,加入瀝青質量分數9%的再生劑人工攪拌90 s制得再生瀝青,然后分別澆筑試模進行針入度(25 ℃)、軟化點和延度(10 ℃)試驗評價再生劑與老化瀝青的混溶程度。

表3 老化瀝青性能指標表

1.2.2.2 再生劑擴散程度評價

將制備好的老化瀝青(40 g)加熱后倒入針入度試模中,冷卻后再倒入相應質量的再生劑(7 g),輕輕搖動使瀝青再生劑在老化瀝青表面形成一層薄膜,以簡單模擬熱再生時老化瀝青及其表面再生劑膜的狀態。將試模放在130 ℃烘箱中存儲4 h后取出,常溫冷卻30 min后輕輕擦掉殘留于瀝青表層的再生劑,然后進行針入度試驗,其針入度值記為P1。同時將試樣在不進行存儲(存儲時間為0 h)時的針入度值作為擴散發生程度的基準值,記為P0,將針入度值P1與基準值P0相減,得出絕對值△P=|P1-P0|評價再生劑擴散程度。

2 結果與討論

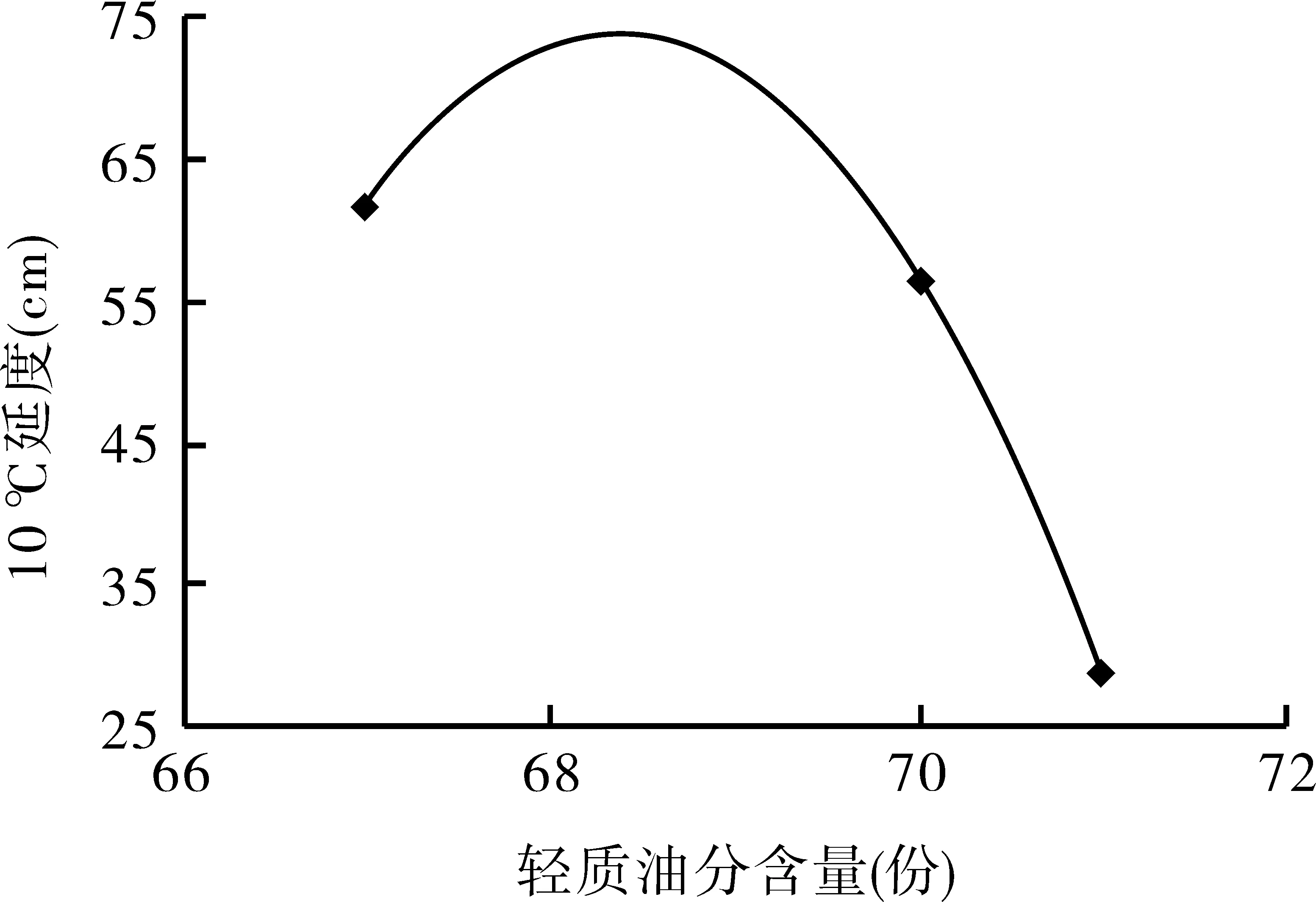

為評價輕質油分、增塑組分和增粘組分配比對再生劑使用效果的影響,分別制備不同類型再生瀝青按上文方法進行試驗,結果如表4所示。

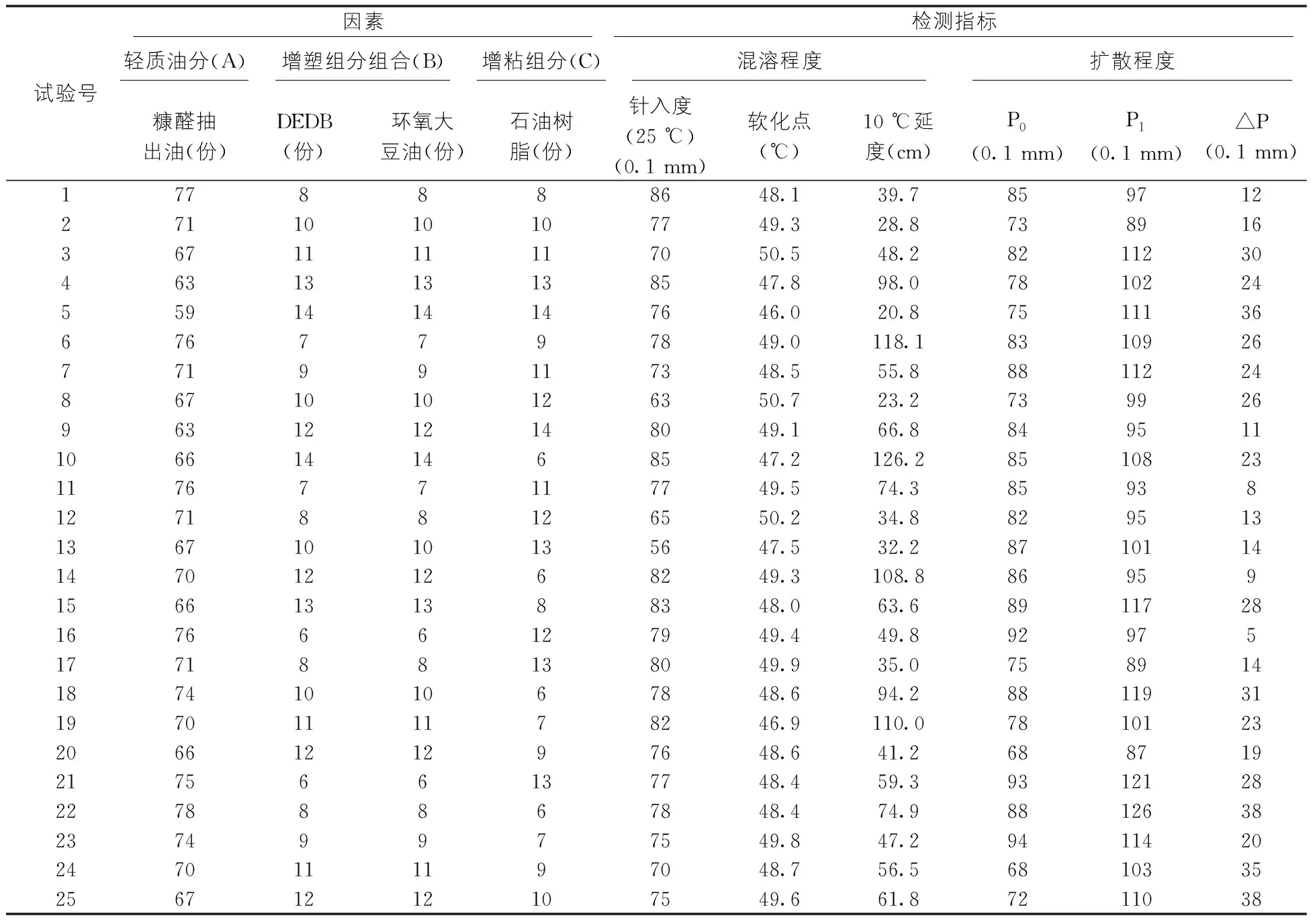

表4 再生工藝試驗分組及結果表

2.1 輕質油分含量對再生劑使用效果影響

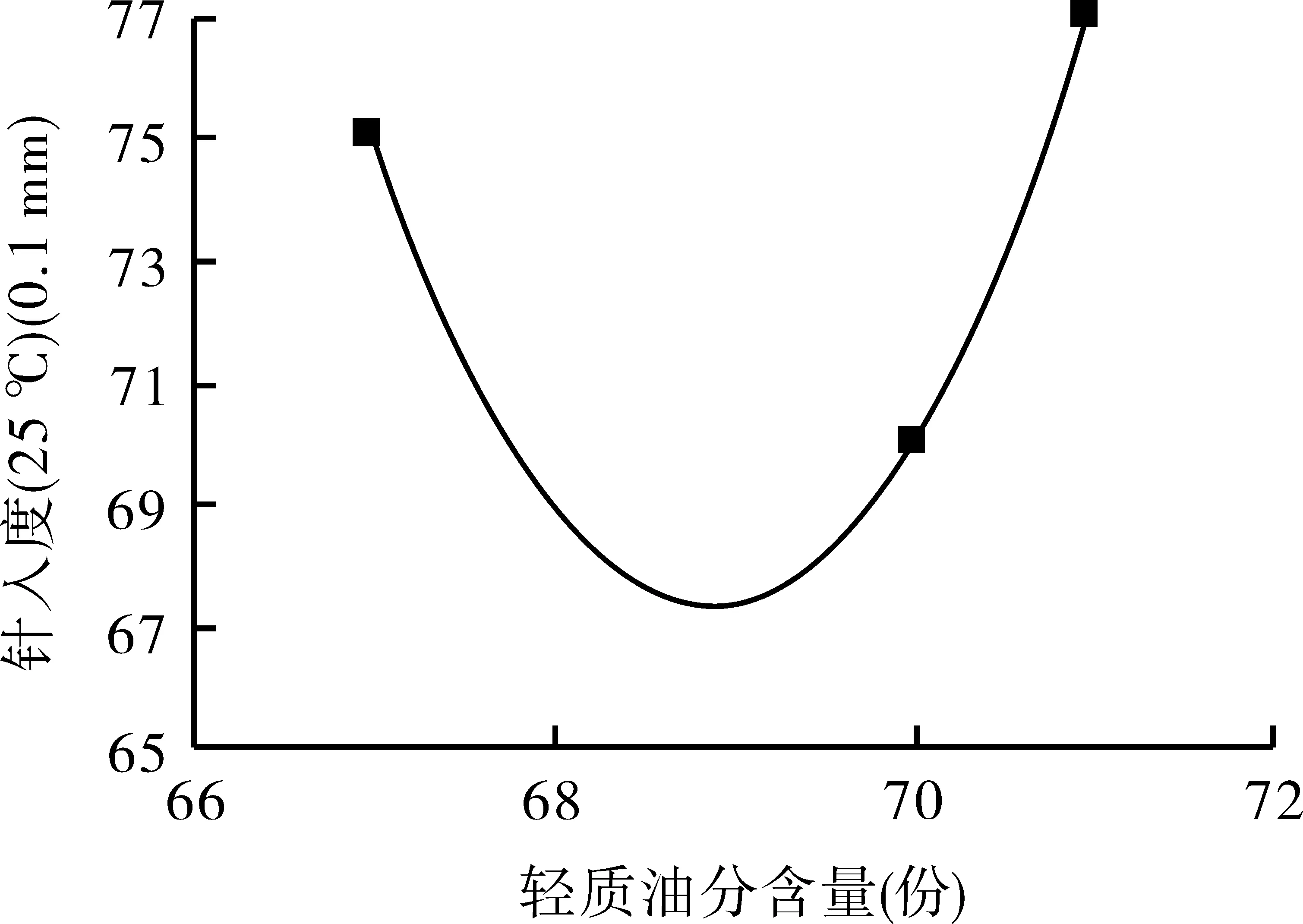

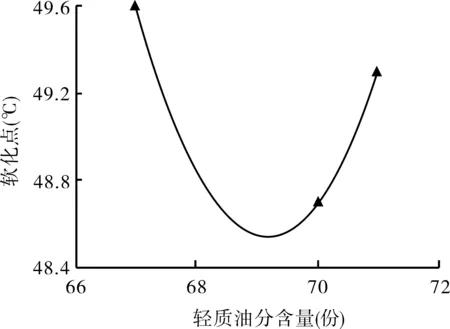

試驗組2、24、25增塑組分基本保持12份不變,增粘組分基本保持10份不變,因此選擇其研究不同輕質組分含量對再生劑使用效果的影響,結果如圖1(a~d)所示。

(a)針入度隨輕質油分含量變化規律

(b)軟化點隨輕質油分含量變化規律

(c)延度隨輕質油分含量變化規律

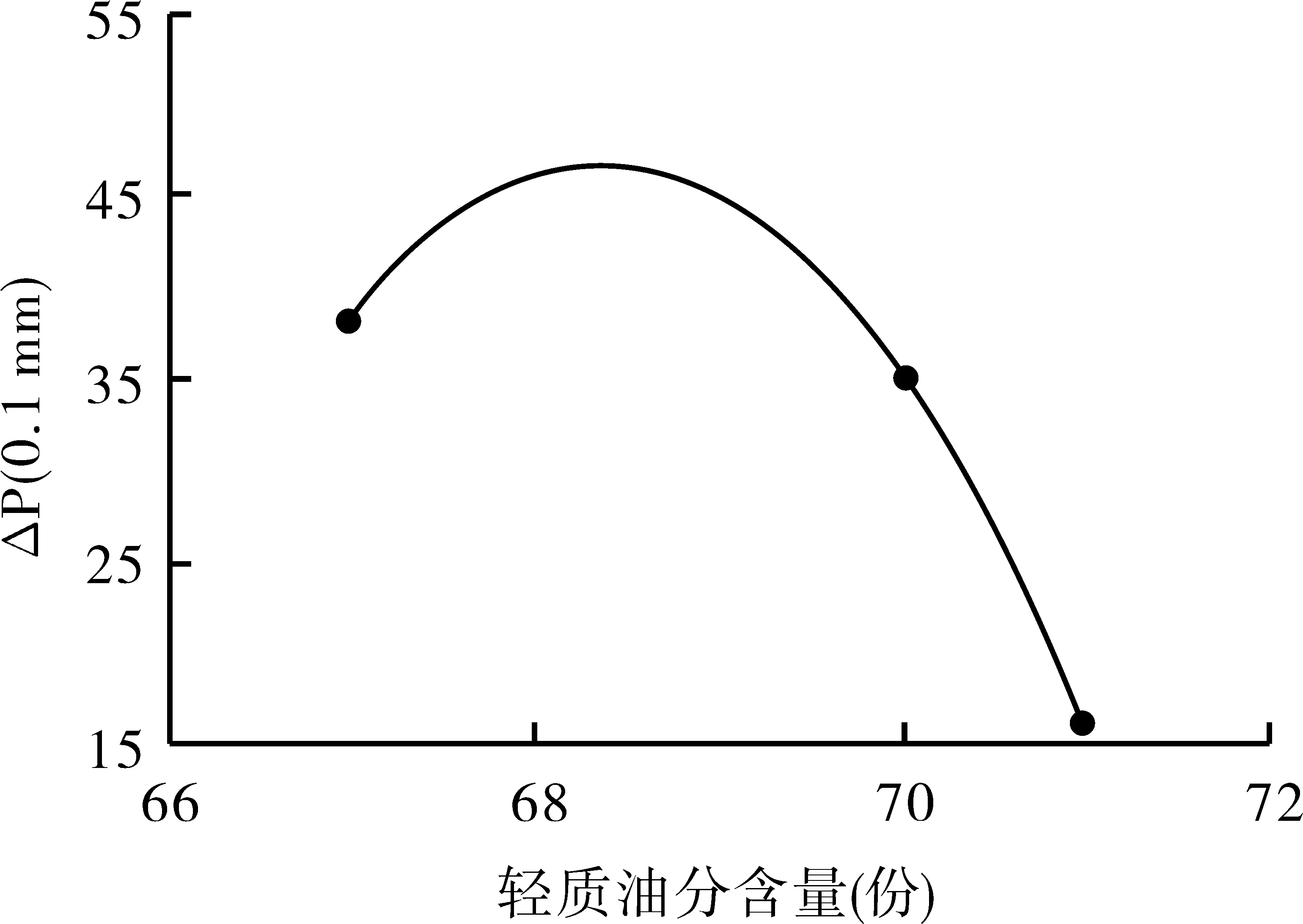

(d)擴散程度隨輕質油分含量變化規律

由圖1(a~d)可知:

(1)隨著輕質油分含量的增加,瀝青的針入度和軟化點呈先降后升的趨勢,延度則呈先升后降的趨勢,當輕質油分含量約為68份時,延度達到最大值。

(2)再生劑在老化瀝青中的擴散程度隨著輕質油分含量的增加呈先升后降的趨勢,當輕質油分含量為68份左右時,擴散程度達到最大,且最大擴散程度是最小擴散程度的2.4倍。

結合各指標的變化曲線,當輕質油分含量為68份時,再生瀝青的各指標可達到最佳狀態。

2.2 增塑組分含量對再生劑使用效果影響

試驗組2、7、24輕質組分基本保持71份不變,增粘組分基本保持10份不變,因此選擇其研究不同增塑組分含量對再生劑使用效果的影響,結果如圖2(a~d)所示。

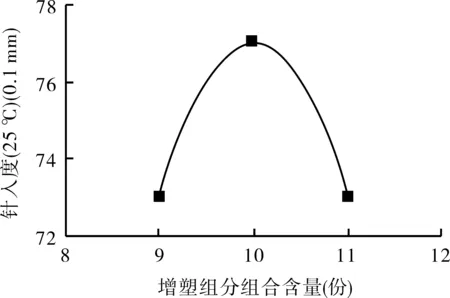

(a)針入度隨增塑組分組合含量變化規律

(b)軟化點隨增塑組分組合含量變化規律

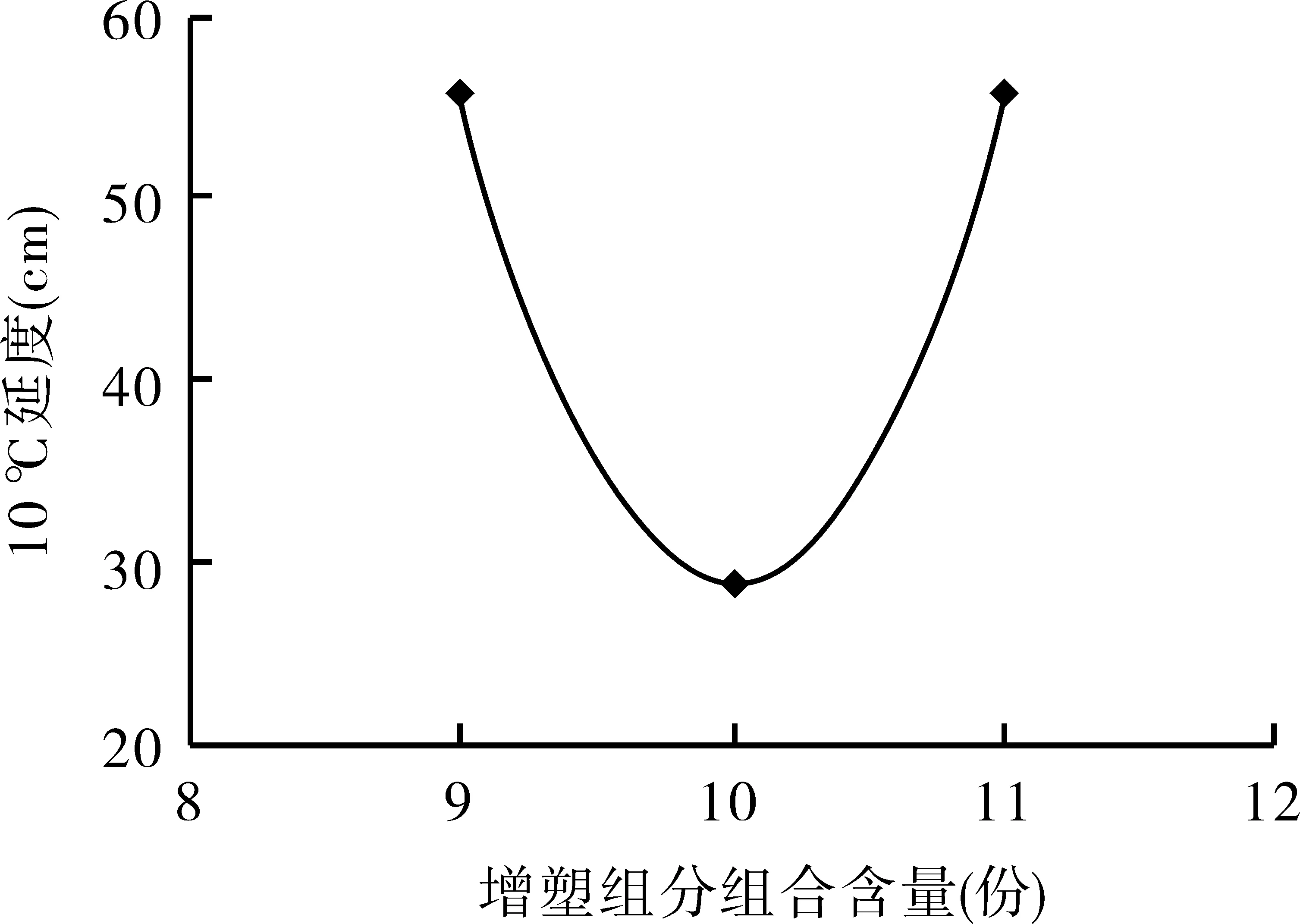

(c)延度隨增塑組分組合含量變化規律

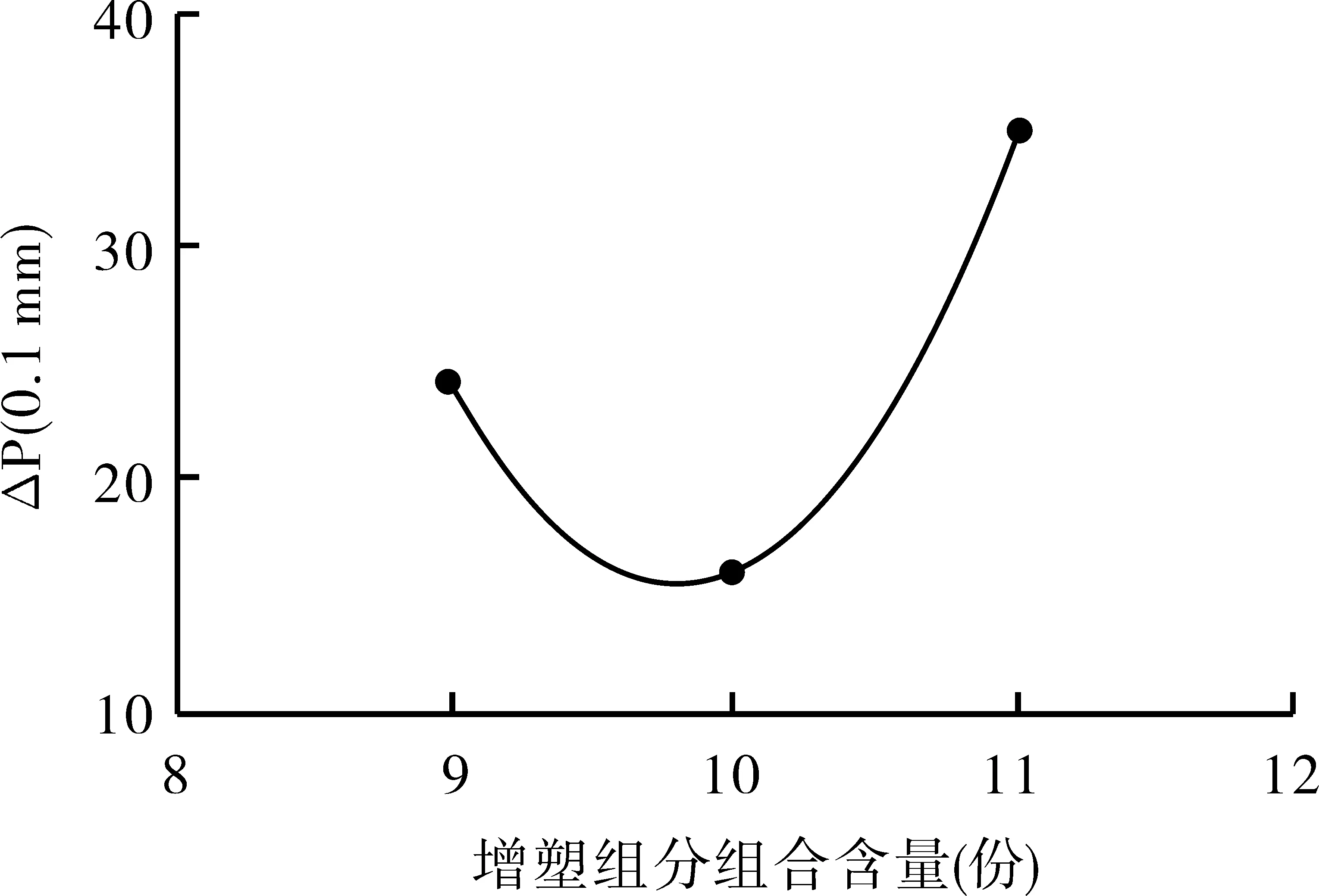

(d)擴散程度隨增塑組分組合含量變化規律

由圖2(a~d)可知:

(1)再生瀝青針入度和軟化點隨著增塑組分含量的增加先升后降,其最大值分別為77(0.1 mm)和49.3 ℃,且在每個點的針入度值都比基質瀝青所測的針入度值要大,可見,增塑劑的加入可改善老化瀝青的針入度值,且恢復程度較好。此外,再生瀝青延度隨著增塑組分含量的增加呈先減小再增加的趨勢,且變化范圍較大,最高點處延度幾乎為最低點的2倍,同時再生瀝青的最小延度要大于相應基質的延度。可見,再生瀝青的低溫性能良好。

(2)增塑組分含量增加時其擴散程度先降后升,最大擴散程度幾乎是最小擴散程度的3倍,由此可知,增塑劑超過10份時有利于再生劑在老化瀝青中的擴散。

結合各指標的變化曲線,當增塑組分含量為11份時,再生瀝青的各指標值可達到最佳狀態。

2.3 增粘組分含量對再生劑使用效果影響

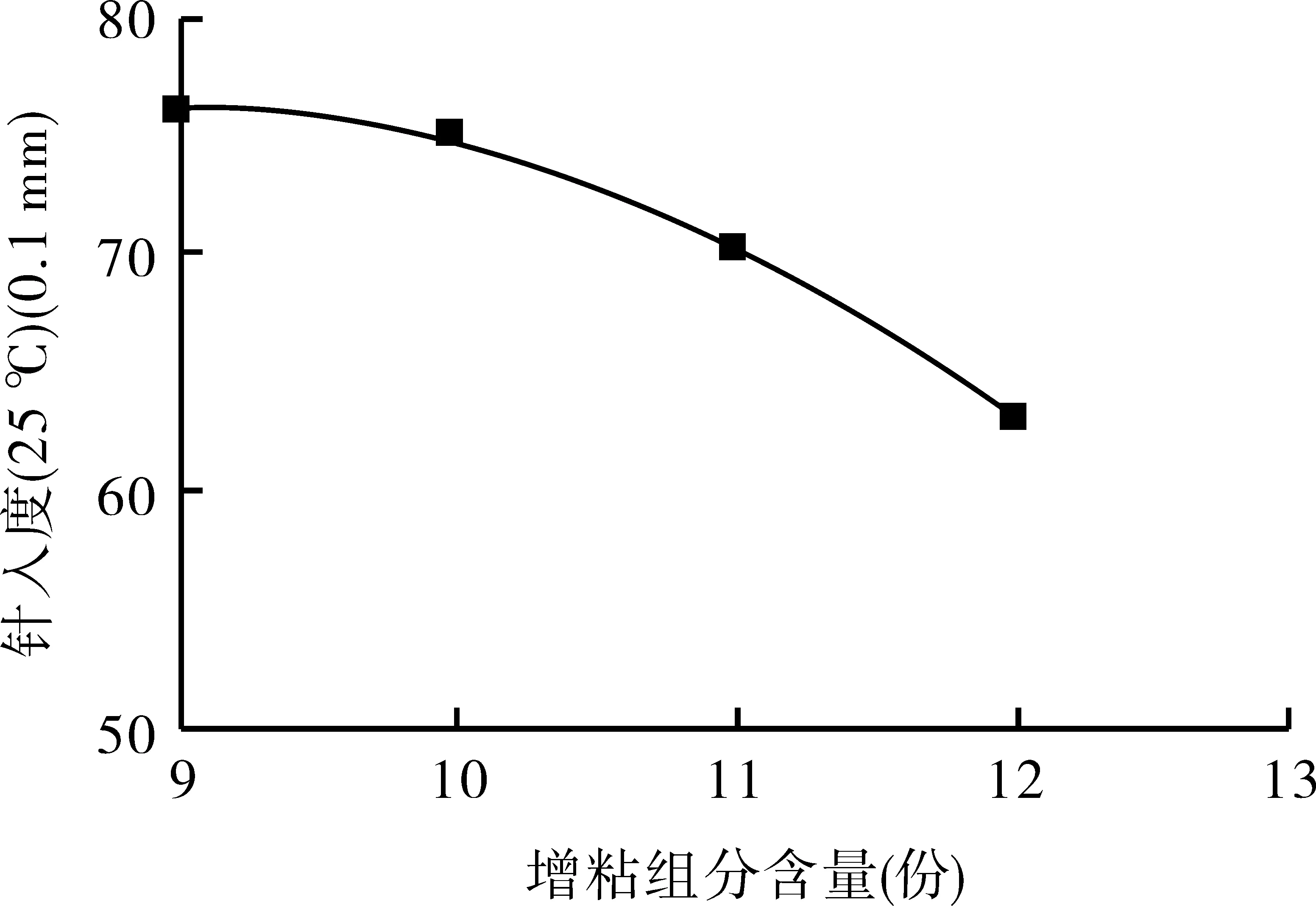

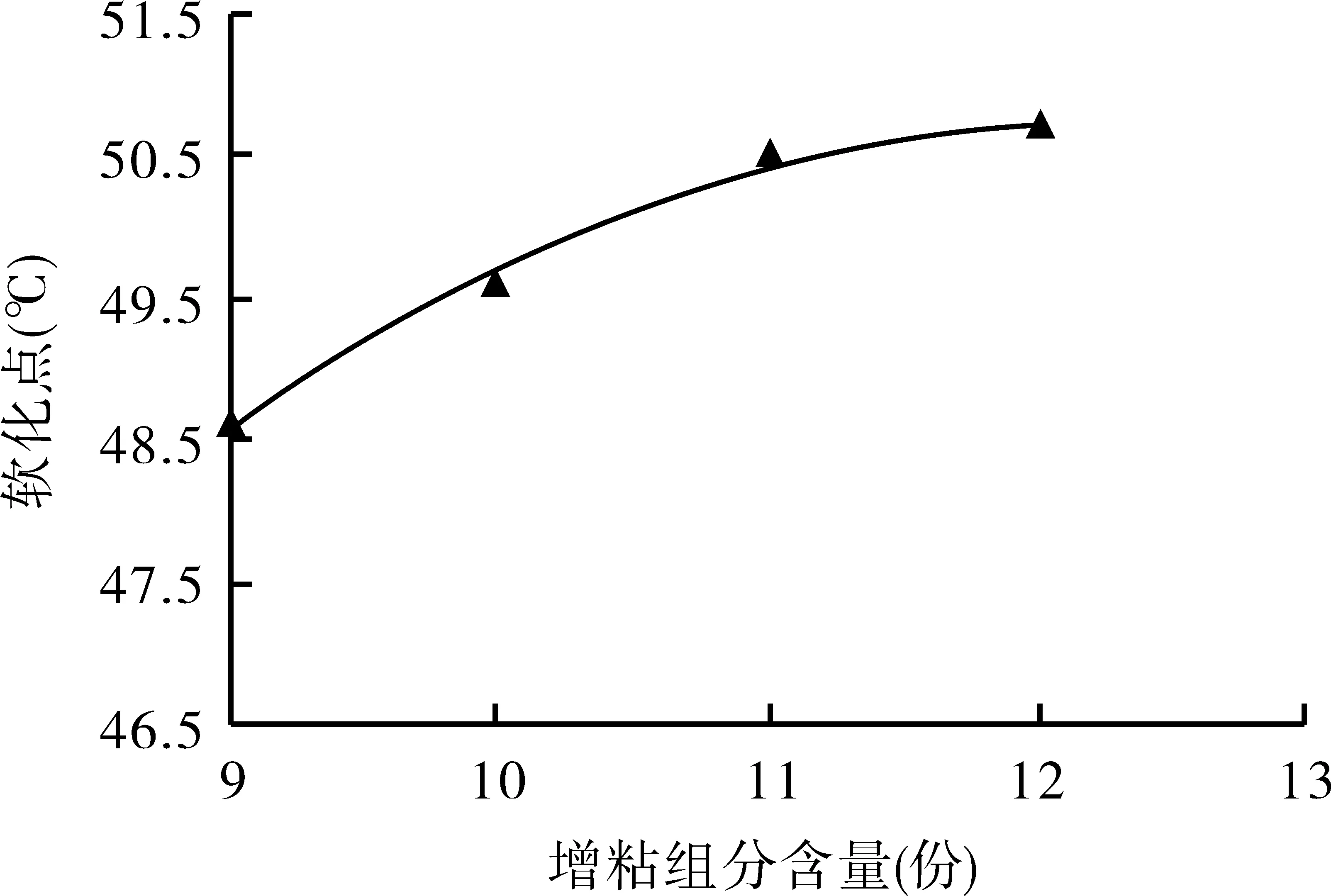

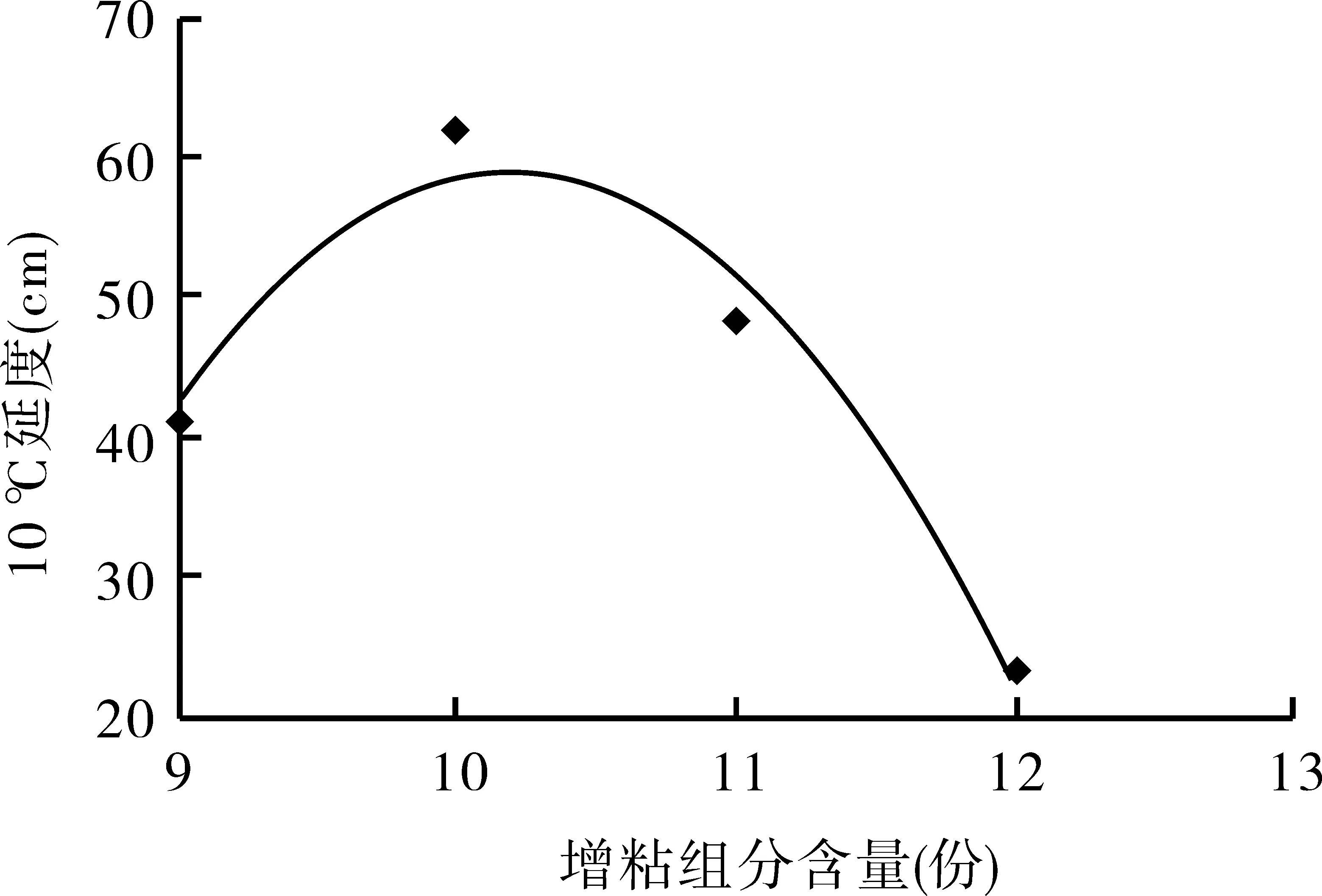

試驗組3、8、20、25輕質組分基本保持67份不變,增塑組分基本保持10份不變,因此選擇其研究不同增粘組分含量對再生劑使用效果的影響,結果如圖3(a~d)所示。

(a)針入度隨增粘組分含量變化規律

(b)軟化點隨增粘組分含量變化規律

(c)延度隨增粘組分含量變化規律

(d)擴散程度隨增粘組分含量變化規律

由圖3(a~d)可知:

(1)隨著增粘組分含量的增加,再生瀝青的針入度值不斷下降,軟化點則不斷增加,增粘組分含量為12份時,軟化點達到最大值,對于延度則隨增粘組分含量的增加呈先升后降的趨勢。同時,圖3(a)中最低點的針入度值已完全大于基質瀝青針入度值,可見增粘組分的加入可提高老化瀝青的針入度值。從圖3(b)可以看出,在增粘組分含量達到最大時,再生瀝青的軟化點已低于基質瀝青的軟化點,因此,在此點時老化瀝青的軟化點恢復效果最好。從圖3(c)可以看出,再生瀝青的延度均大于基質瀝青,因此增粘組分的加入可明顯改善老化瀝青的低溫性能。

(2)擴散程度隨著增粘組分含量的增加呈先升后降的趨勢,其中擴散程度最大點的值幾乎是最小點的3倍。

結合各指標的變化曲線,當增粘組分含量為10份時,再生瀝青的各指標值可達到最佳狀態。

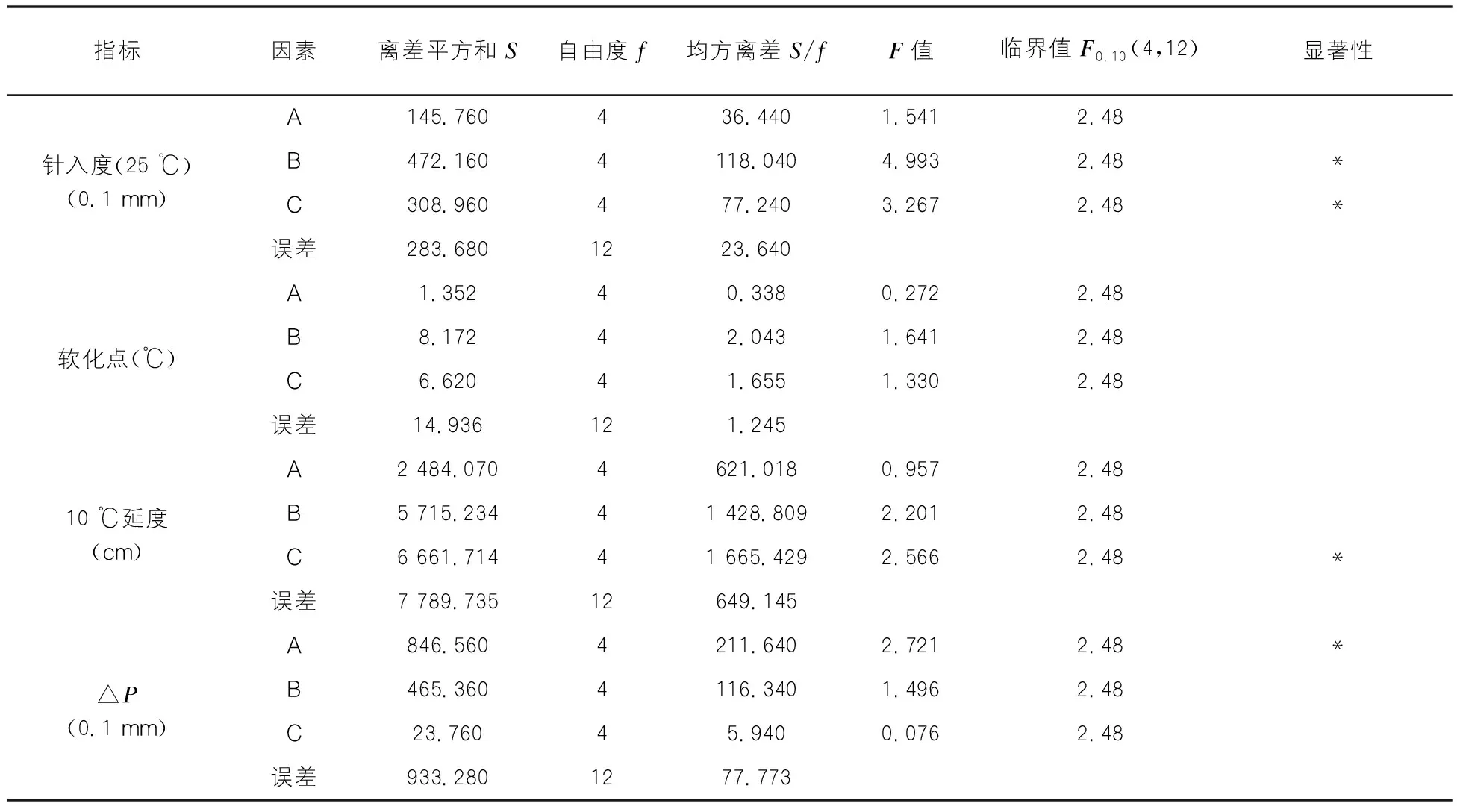

2.4 再生劑組分配比對瀝青再生效果影響顯著性分析

為分析再生劑配比對瀝青再生效果影響的顯著性,對表3試驗結果進行方差分析,結果如表5所示。

表5 方差分析表

注:表中*表示影響顯著

由表5可知:

(1)當試驗指標為針入度時,因素B、C對試驗結果有顯著影響,且影響重要性由大到小:排序為B、C、A。同理,當試驗指標為軟化點時,三個指標影響均不顯著,其因素影響重要性由大到小排序為B、C、A;當試驗指標為10 ℃延度時,因素C對試驗結果有顯著影響,且影響重要性由大到小排序為C、B、A;當試驗指標為擴散程度時,因素A對試驗結果有顯著影響,且影響重要性由大到小排序為A、B、C。

(2)綜合對試驗結果的方差分析可以得出,影響針入度和軟化點的主要因素為增塑組分組合,影響延度的主要因素為增粘組分,影響擴散程度的主要因素為輕質油分。

3 結語

(1)隨著輕質油分的增加,再生瀝青針入度、軟化點和擴散程度呈先降后升的趨勢,延度則呈先降后升的趨勢;增塑組分含量增加時上述指標變化規律與輕質油分增加時正好相反;而增粘組分含量增加時,再生瀝青針入度值不斷下降,軟化點不斷升高,延度和擴散程度則呈先升后降的趨勢。

(2)再生劑配比會對再生瀝青性能產生影響,輕質油分的含量取67~68份、增塑組分組合的含量取11份、增粘組分的含量取10份時,其對瀝青的再生效果較好。

(3)采用方差分析法對考察因素作用進行顯著性分析,結果表明影響針入度和軟化點的主要因素為增塑組分組合,影響延度的主要因素為增粘組分,影響擴散程度的主要因素為輕質油分。

[1]顏 彬,徐世法,高金歧,等.瀝青再生技術的現狀與發展[J].北京建筑工程學院學報,2005(1):72-75.

[2]楊 平,聶憶華,查旭東.舊瀝青路面材料再生利用調查和評價[J].中外公路,2005(1):98-101.

[3]韋 琴,楊長輝,熊出華,等.舊瀝青路面再生利用技術概述[J].重慶建筑大學學報,2007(3):128-131.

[4]HAROLD R.PAUL,P.E.EVALUATION OF RECYCLED PROJECTS FOR PERFORMANCE[R].Dynaflect,1995.

[5]李勝強.廠拌熱再生瀝青混合料路用性能研究[D].重慶:重慶交通大學,2009.

[6]高艷娥.廠拌熱再生瀝青混合料設計研究[D].西安:長安大學,2008.

[7]李東升.高比例RAP廠拌熱再生瀝青混合料應用技術研究[D].廣州:華南理工大學,2012.

[8]張清平.瀝青路面現場熱再生技術研究[D].長沙:長沙理工大學,2011.

[9]繆昌文,劉加平,洪錦祥,等.適于改性瀝青再生的專用再生劑及其制備方法[P].中國專利:200910183162.2,2010-01-20.