山區高速公路滑坡處治探索與實踐

覃 周,黃 巖

(廣西交通投資集團有限公司,廣西 南寧 530022)

0 引言

近年來,廣西高速公路建設逐步向山區推進,因地質、施工等原因造成的邊坡滑坡、塌方等病害不斷發生,給項目建設和后期運營帶來嚴重影響。因此,高速公路滑坡治理不僅關系到項目的工期,而且也關系到后期的運營安全。本文以河池至百色高速公路K49+540~K49+760路塹左側滑坡治理為依托,開展了滑坡病害發生發展機理及防治技術研究,提出相應的處治措施,對山區高速公路建設具有一定的理論意義和工程實踐意義。

1 滑坡概況

河池至百色高速公路K49+540~K49+760路段屬于路塹工程,目前正在進行路基開挖,部分地段已開挖至路基設計標高。該路段地層巖性為全~強風化粉砂巖,原設計為深挖路塹,右側開挖高度最高約17 m,左側開挖高度最高約37 m,分級開挖,每級高度10 m。在路塹邊坡開挖過程中,受強降雨和新形成的臨空面的影響,出現滑坡,滑動范圍最遠處距離路基中線約100 m。滑坡前緣位于路塹邊坡坡面,高程約345 m,后緣位于半山腰,高程379 m,前后緣高差約34 m,左側以K49+540為界,右側以K49+760為界,前緣范圍約220 m,后緣窄,主力軸長約90 m,面積約1.1×104 m2,滑坡體厚度3~15 m,體積約8×10 m3,據現場監測數據顯示,K49+540~K49+760右側路塹邊坡暫無位移變化,處于穩定狀態;K49+540~K49+760左側路塹邊坡水平位移最大處約3.5 m,垂直位移最大處約2.0 m,目前現狀處于不穩定狀態。滑坡露出巖層中,裂縫貫通呈圈椅狀滑坡,滑坡體周界清晰,沿周界可見明顯的裂縫及變形。開挖坡面和自然斜坡出現大量側移、沉降、張拉裂隙,滑體有不斷擴大的趨勢,影響路基施工和邊坡上方水渠、村屯安全。

圖1 滑坡體全貌圖

2 滑坡結構特征及形成機制分析

2.1 滑坡物質組成及結構特征

根據地質勘查,滑坡體主要由三疊系中統蘭木組(T2l)全風化粉砂巖組成,呈土夾碎石狀,結構疏松,碎石遇水易軟化、易崩解,黏性差,抗剪能力差,滑體厚度為3~15 m。滑床:主要為三疊系中統蘭木組(T2l)強風化粉砂巖,產狀260°∠15°。滑動面為全風化粉砂巖和強風化粉砂巖的接觸面或者全風化粉砂巖,滑帶土為全風化和強風化交界處的呈土夾碎石狀的全風化粉砂巖,大氣降雨入滲后,沿該滑動面向下滲流,使得滑面巖土體的抗剪強度降低。

2.2 滑坡形成原因

根據調查,滑坡成因主要包括內因和外因兩個方面,其中內因包括:地形地貌因素、地層巖性因素、水文地質因素等;外因包括:路面車輛荷載、人類工程活動等。

(1)地形地貌因素:場區的地貌單元為構造剝蝕-侵蝕低山丘陵地貌,路基開挖后,路塹邊坡處在相對較低的地段,且滑坡體一帶附近有沖溝切割,利于大氣降水的匯集。當雨水大部分匯集于該滑坡體區域,導致邊坡巖土體強度降低,開挖坡度大于自然斜坡,形成新的臨空面,在重力作用下,邊坡松散土體沿軟弱結構面下滑。

(2)地層巖性因素:滑坡上部的土體為全風化粉砂巖,下部為強風化粉砂巖。全風化粉砂巖呈土夾碎石狀,結構疏松,黏性差,抗剪能力較差,有相對較好的透水性,雨水容易入滲;下伏強風化粉砂巖較為破碎,裂隙細小,透水性相對差,地下水易于接觸面匯集,巖體泡水,抗剪強度降低、軟化,形成滑帶,易順著強風化粉砂巖表部滑出。

(3)水文地質因素:連續暴雨,有足夠的時間下滲,同時又具有豐富的補給源,可大量補給地下水。雨水入滲滑坡體中,一方面增大土體的自重,使得土體的下滑力增加;另一方面可以迅速改變巖土體的性質,全~強風化粉砂巖軟化后,降低其抗剪強度,在軟硬巖體接觸面形成滑動面。

(4)路面車輛荷載因素:由于施工便道從邊坡上方經過,過往車輛頻繁,且載重較大,大大增加了邊坡荷載,同時車輛行駛產生的震動也對邊坡穩定存在不利影響,從而滑坡變形破壞速度加快。

(5)人類工程活動:路基開挖造成卸荷,改變自然穩定坡體應力條件,巖土體變形,邊坡前緣形成臨空面,邊坡巖土體發生應力重分布,無法恢復平衡,坡體處于不穩定狀態。

綜上所述,由于滑坡體處于相對較低的地段,坡體匯水比較集中,雨水滲入坡體,使得上部全風化粉砂巖遇水軟化形成軟弱滑帶,路基開挖,形成臨空面,邊坡巖土體發生應力重分布,全風化粉砂巖在不利的地形、坡度、地下水、人類工程活動綜合作用下,沿巖體風化接觸面以320°方向滑出,最終導致滑坡的形成。

3 滑坡穩定性驗算

基于極限平衡理論的折線型滑動面推力傳遞系數法對滑坡進行穩定性計算分析,分別計算兩種工況下的穩定系數。工況Ⅰ:自重(天然狀態,抗剪強度取天然狀態下參數);工況Ⅱ:自重+暴雨(該工況視邊坡巖土體為飽和狀態,抗剪強度取飽和狀態下的參數)。

3.1 計算參數

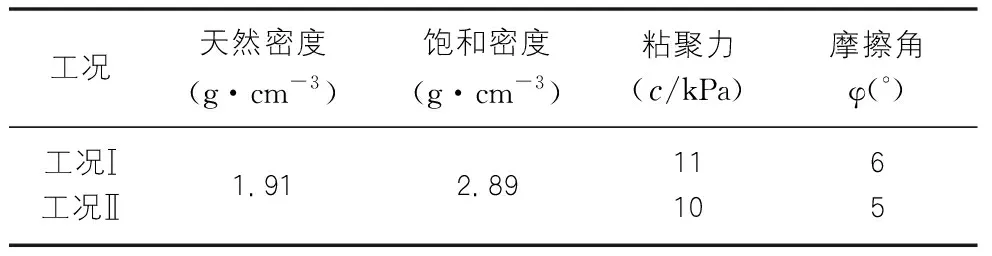

巖土力學參數根據試驗反算和經驗綜合確定,具體如表1所示。

表1 計算參數表

3.2 計算結果

根據《滑坡防治工程勘查規范》推薦的公式,工況Ⅰ計算滑坡推力時安全系數取K=1.30,工況Ⅱ計算滑坡推力時安全系數取K=1.15,滑坡穩定系數結果見表2。

表2 剖面滑坡穩定系數計算表

從結果來看,工況Ⅰ(天然狀態)下滑坡體穩定系數為1.102~1.149,工況Ⅱ(飽和狀態)下穩定系數為0.941~0.996。由此可見,滑坡體在工況Ⅰ(天然狀態)下整體處于基本穩定~臨界蠕動狀態,在工況Ⅱ(飽和狀態)下處于不穩定狀態,須對滑坡進行治理。

4 滑坡治理方案設計

4.1 方案設計

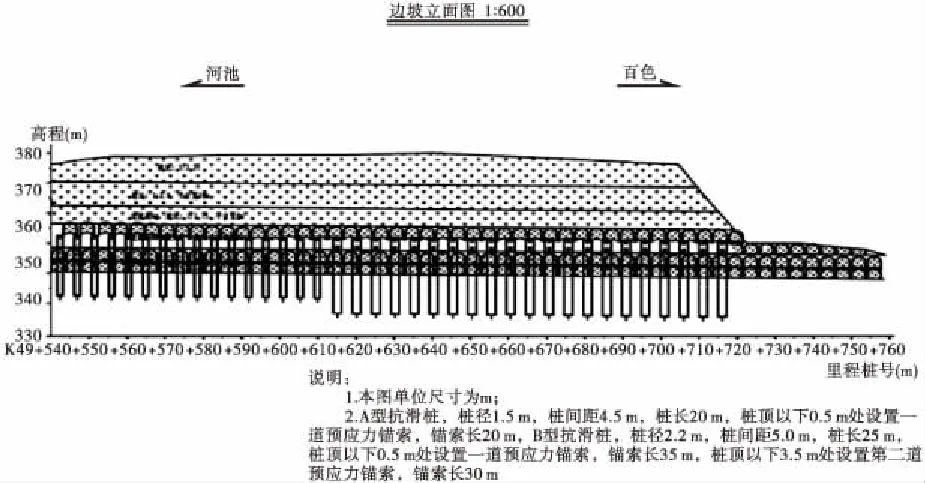

針對滑坡的具體特點,根據滑坡各部分的穩定性、推力大小、滑動面埋深及滑坡體的特點,可分段采取不同的整治措施。具體方案如圖2所示。

圖2 K49+540~K49+760路塹左側滑坡治理工程邊坡立面圖

(1)K49+540~K49+610段滑坡,第一級邊坡(8 m)按1∶1.75進行放坡,設10 m寬平臺,在平臺設A型錨索抗滑樁(共16根),抗滑樁高出平臺4 m;第二級邊坡(4 m)按1∶1.75進行放坡,設8 m寬平臺;第三級邊坡(8 m)按1∶1.75進行放坡,設8 m寬平臺;第四級邊坡高度根據水渠的高程進行調整,按平臺1∶2.0進行放坡,設10 m寬平臺,平臺處設水渠;第五級邊坡按1∶2.25進行放坡至坡頂。

(2)對K49+610~K49+720段,第一級邊坡(8 m)按1∶1.75進行放坡,設10 m寬平臺,在平臺設B型錨索抗滑樁(共21根),抗滑樁高出平臺4 m;第二級邊坡(4 m)按1∶1.75進行放坡,設8 m寬平臺;第三級邊坡(8 m)按1∶1.75進行放坡,設8 m寬平臺;第四級邊坡高度根據水渠的高程進行調整,按平臺1∶2.0進行放坡,設10 m寬平臺,平臺處設水渠;第五級邊坡按1∶2.25進行放坡至坡頂。

(3)對K49+720~K49+760段,第一級邊坡(8 m)按1∶1.75進行放坡,設4 m寬平臺;第二級邊坡(4 m)按1∶1.75進行放坡至坡頂。

4.2 錨索抗滑樁設計

(1)A型錨索抗滑樁

在K49+540~K49+610段邊坡第一級平臺處設置一排A型錨索抗滑樁,共16根,樁長20 m(最小嵌巖深度≥8 m),樁徑1.5 m,樁中心距4.5 m,抗滑樁高出平臺4 m,在樁頂下0.5 m設置一排錨索,第一排錨索長20 m,傾角20°,錨索最小嵌巖深度≥9 m,錨索采用4φ15.24,強度1 860 MPa的高強度低松弛無粘結鋼絞線,孔徑150 mm,單根錨索錨固力設計值為400 kN。抗滑樁樁頂均采用寬1.50 m、高1.0 m的C30現澆鋼筋混凝土系梁連接。抗滑樁樁間采用厚0.30 m,每塊寬3.4 m的C30鋼筋混凝土擋土板,擋土板頂部與系梁底部持平,底部入土深度為50 cm,防止樁間土擠出。

(2)B型錨索抗滑樁

在K49+610~K49+720段邊坡第一級平臺處設置一排B型錨索抗滑樁,共21根,樁長25 m(最小嵌巖深度≥8 m),樁徑2.2 m,樁中心距5.0 m,抗滑樁高出平臺4 m,在樁頂下0.5 m及3.5 m處分別設置兩排錨索,第一排錨索長35 m,傾角20°,第二排錨索長30 m,傾角25°,錨索最小嵌巖深度≥9 m,錨索采用6φ15.24,強度1 860 MPa的高強度低松弛無粘結鋼絞線,孔徑150 mm,單根錨索錨固力設計值為600 kN。抗滑樁樁頂均采用寬2.2 m,高1.5 m的C30現澆鋼筋混凝土系梁連接。抗滑樁樁間采用厚0.30 m,每塊寬2.9 m的C30鋼筋混凝土擋土板,擋土板頂部與系梁底部持平,底部入土深度為50 cm,防止樁間土擠出。

5 治理效果評價

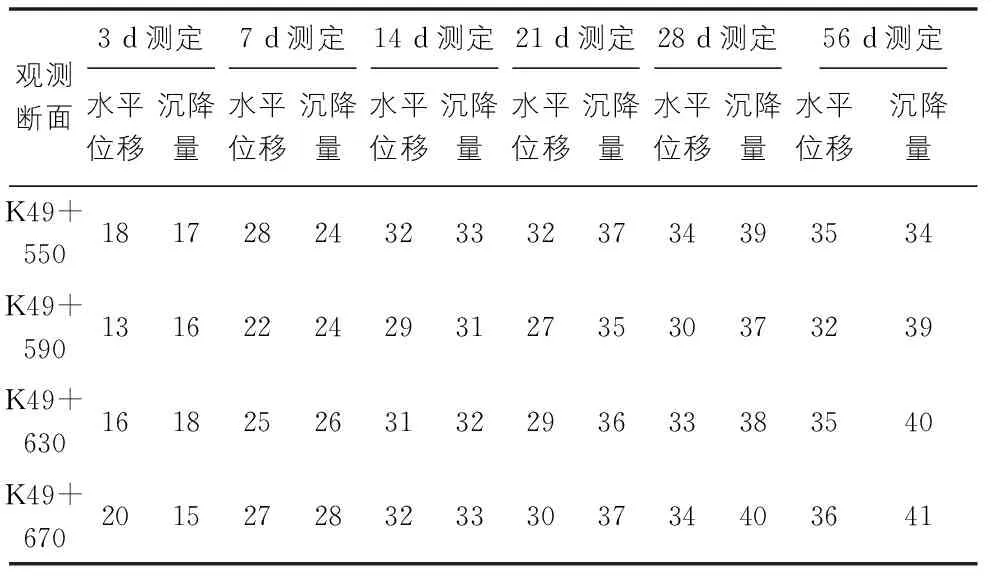

為了檢測滑坡在治理過程中的安全,對滑坡布設了檢測點進行監測,在K49+550、K49+590、K49+630、K49+670斷面布設觀測點,每個斷面沿橫斷面間隔10 m布設4個測點,共計16個測點,觀測測點各周期的水平位移和沉降量的大小,結果如表3所示。

表3 K49+540~K49+760路塹左側滑坡治理觀測結果表 (單位:mm)

從觀測數據來看,在施工完成后隨著時間的推移,該段邊坡水平位移和沉降量逐步趨于穩定,在施工后的1個月后基本趨于穩定,抗滑樁充分發揮了作用,樁體穩定,從而驗證了該段邊坡處治效果較好,處治方案是合理有效的。

6 結語

通過對河池至百色高速公路K49+540~K49+760路塹左側滑坡分析,得到了以下結論:

(1)滑坡體結構疏松,碎石遇水易軟化、易崩解,粘性差,抗剪能力差,滑帶土為土夾碎石狀的全風化粉砂巖,雨水滲入后,使得滑面巖土體的抗剪強度降低。

(2)滑坡形成的原因是不利的地形、巖土結構、水文地質條件和路基開挖等綜合因素作用的結果。

(3)滑坡體在未擾動前整體處于基本穩定~臨界蠕動狀態,暴雨以及高速公路路基開挖導致滑坡體出現滑移,處于不穩定狀態。

(4)根據滑坡自然地質環境條件和穩定性分析計算結果,提出了采用削坡減荷+坡面防護+排水或抗滑樁+坡面防護+排水等治理方案。施工完成后,通過后期觀測驗證了該方案是合理可行的,對類似高速公路滑坡治理有一定的借鑒意義。

[1]陳祖煜.土質邊坡穩定分析-原理方法程序[M].北京:中國水利水電科學出版社,2003.

[2]常聰秀.納黔高速公路K44+650~K44+850段左側山體滑坡處治分析[J].公路交通科技,2011(3):16-18.

[3]喻智銘,羅 慧,賀 煒.張花高速第二十九合同段滑坡處治技術探討[J].公路與汽運,2013(5):159-162,170.

[4]張宗戰.霍永高速公路滑坡治理設計[J].交通標準化,2014(16):44-46,50.

[5]陳開強.三凱高速公路臺江滑坡治理措施設計[J].公路交通科技(應用技術版),2012(6):86-87.

[6]李 剛,周向輝.路塹高邊坡穩定性分析方法和工程實踐[J].公路交通技術,2006(1):8-12.

[7]廣西交通科學研究院.河池至百色高速公路K49+540~K49+760路塹左側滑坡工程地質勘查報告[R].廣西:廣西交通科學研究院,2016.