文化身份想象中的他者之維

李勇

【摘要】 在謝閣蘭眼中,高更是一個徹底的異類形象, 這個另類的形象中隱含的邏輯就是文化的反叛者的叛逆之路。導致高更不斷反叛的動力是他對自我身份的想象,這種想象引導著他脫離法國文化,走向一個不被人們所理解與接受的生存狀態。謝閣蘭的多異美學是他分析高更的理論基礎,他認為主體在面對異類對象應該采用欣賞的態度,去體驗異類所產生的新奇與興奮,激發探索的興趣。謝閣蘭在高更的作品以及對藝術的追求精神中找到了異國情調的典型例證。他們兩人的啟示在于承認文化差異是人類文化的現實,反對同質化現象。從世界觀上提倡世界的多異性,把不同文化的豐富多樣看成是美的存在前提,也是人類文化的價值所在。因此,人類文化的發展方向應該越來越走向多異。他們都走出了自我文化的封閉圈,在自我文化身份中建構出了他者之維。

【關鍵詞】 謝閣蘭;高更;多異美學;異國情調;文化身份

[中圖分類號]J01 [文獻標識碼]A

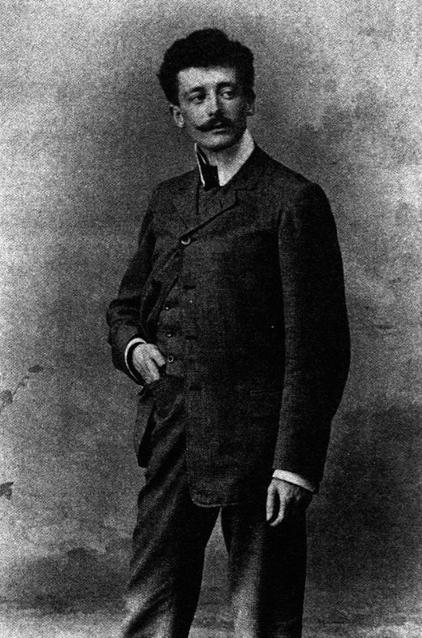

1903年5月8日上午11時許,法國偉大的印象派畫家高更在馬克薩斯群島中的希瓦瓦島病逝,而此時一向對高更崇敬有加的法國作家謝閣蘭正在距此島400公里左右的法國軍艦上服役。他早有拜訪高更的念頭,然而等他到達希瓦瓦島高更的故居時,已是高更逝世幾個月之后了。人去樓空,謝閣蘭在空蕩蕩的茅草屋中尋找高更留下的痕跡,但除了一尊未完成的已風化開裂的泥塑神像外,什么也沒有找到。帶著這種與自己崇敬的大師擦肩而過的遺憾,謝閣蘭開始與高更的摯友蒙弗——建立起聯系,并結下了深厚的友誼。他們一起整理高更留下的書信、論著和藝術作品。謝閣蘭寫下了論述高更的論文向心儀的大師致敬。

眾所周知,高更去世時,他的名聲存在很大非議,雖然有人肯定他在藝術上的獨特追求,但他的藝術成就那時尚未得到廣泛認可。謝閣蘭在當時還是一個名不見經傳的年輕人,他對高更是如何認識的?他又為何會對高更推崇備至?在全球文化已逐漸形成的今天,謝閣蘭與高更走出自己文化傳統追尋他者文化的理念又有哪些啟示?

一、成為野蠻人:文化叛逆與身份想象

在謝閣蘭眼中,高更不是一位普通的畫家,而是一位不安分地追求獨特的藝術感受和創作激情的特立獨行的藝術家。他說:“高更是個怪胎。我們大多數人都可以依照道德、知識或社會屬性來分類,但高更無法被歸為任何一類……高更是無可救藥的另類。一定要將他歸類,我們缺乏約定俗成的‘標簽。”[1]122謝閣蘭所說的這個無法歸類的高更是一個徹底的異類形象,他另類之處在于他處處與常人不同。在現實生活中,我們可以見到在自己的藝術領域中具有獨特個性、標新立異的藝術家,他的作品可以給人帶來驚喜、詫異甚至不解,但是在生活的其他方面,這個藝術家又往往與常人無異,他可能像一個中產階級一樣享受生活,甚至可以為自己的經濟利益精心算計。但是高更不同,他是一個在藝術之外的現實生活中也特立獨行的人。

在謝閣蘭看來,高更選擇做一名畫家本身就是一個奇特的行為。高更本來是一位成功的銀行職員,有豐厚的收入,也有幸福的家庭。他的職業本來和繪畫沒有關系,高更自己也從未受到繪畫方面的專業訓練。直到28歲時他還與繪畫沒有任何聯系,然而在某一個周日,高更為打發時間拿起了畫筆,這個本來無意中的舉動卻改變了高更一生。謝閣蘭說:“正是在這一天——造物主的休息日,撒旦煽動起被詛咒的人,令他們熱血沸騰。”[1]141高更就是這個被撒旦煽動起的人,走上了藝術的不歸路,他為了這個業余愛好而放棄了自己的職業,放棄了家庭,在一日三餐難以保證的情況下,追求著可以終日畫畫的夢想。

高更的繪畫之路也不同于一般的藝術家,而是一種孤獨的探索。他在繪畫的起點上受到畢沙羅的指點,然而不久他就從畢沙羅明亮絢爛的童話般色彩中走出來,畫出“咄咄逼人的晦暗的”色彩。謝閣蘭說:“在高更的生命之樹上,‘自由大師畢沙羅的建議似乎結出了最美麗也最有毒的果實。”[1]146這顆有毒的果實不僅背叛了自己的老師,也獨特到沒有朋友。一般的藝術家他不放在眼里,與他同樣獨特的天才凡高在和他短暫相處后也分道揚鑣了。過于獨特的藝術個性使他的作品雖有少數人贊賞,但有更多的人嘲笑。高更的畫難以銷售,他以貧困為代價支撐著個性化的探索。

在其他藝術家聚集在藝術之都巴黎尋找同道并尋找市場的時候,高更選擇離開。表面上的原因是為生活所迫,他要找到一個生活上不需要多少金錢又能安心自由作畫的地方,但是謝閣蘭認為高更之所以離開巴黎、離開法國去玻利尼西亞群島有一種無法被世人理解的原因,他稱之為直覺。謝閣蘭說:“有人會說:這是直覺,純粹的直覺。是的,不過是天才的直覺。……他找到了自己的繪畫之路。這就是塔希堤給予高更的啟示。”[1]154謝閣蘭認為高更的塔希堤之行是無法用世俗的原因解釋的神秘直覺召喚的結果。這種神秘的召喚或許來自他的秘魯貴族的血統,或許來自他少年時的南美之行留下的夢幻記憶。總之,他在那些漂浮之地找到了自己的歸宿。

謝閣蘭對高更在毛利人中所起的作用也有獨特的評價。在謝閣蘭看來,高更在塔希堤島以及其他島嶼上與土著人的關系遠遠超出了一個畫家與他的繪畫對象之間的關系。高更融入了毛利人之中,把握住了這個種族的本質。謝閣蘭說:“要等到高更來到這些島國,毛利人的神秘特征,或者說一個種族的神秘才被勾畫出來。高更不是走馬觀花地看而是長期觀察,再一下子組合呈現出來。他要透過鮮活多變的外表,畫出一張‘本質的臉……高更擁有這個族群獨特的守護神——遠古的守護神。他不用一直追溯到遠古時代的毛利人:他在毛利人那里找到了繪畫之路,他與他們十分親近。”[1]168高更在太平洋中的這些小島的繪畫作品,是對毛利人的文化精神的理解與表達,而不僅僅是繪畫題材的創新與繪畫語言的革命。他是以繪畫的方式走進了毛利人的生活,融入了毛利人的族群,甚至信仰了毛利人的神明。這種被繪畫對象所征服的畫家也是罕見的。

當高更最終融入毛利的族群,他的死也就充滿反諷意味。謝閣蘭認為高更之死,疾病只是表面上的原因,真正的原因是他為了毛利人與法國殖民者抗爭,是為毛利人而死的。法國的殖民官和維持秩序的憲兵不僅利用權力盤剝毛利人,還動輒對他們施以各種懲罰。高更就在最后的歲月中站出來為毛利人爭取公平與正義,然而卻被一名憲兵以損害名譽為由進行控告,結果高更被判刑三個月,并處以1000法郎的賠償金。高更的上訴本應獲得成功,但就在他尚未來得及上訴之時就與世長辭了。謝閣蘭寫道:“那里,高更像一棵樹似地慢慢枯萎。他被定罪——他,一個駕馭‘野性的越界者,屈辱地接受了這一侮辱。這罪名給了他最后一斧,令他一蹶不振。一擊之前,他的身軀已被繩索綁得僵直。他弓腰俯身,意冷心灰地退卻。終于,他倒下了。”[1]186這個背叛了白人而與毛利人為伍的高更,在那個殖民主義橫行的時代應該是一個讓白人厭惡的異類。高更自己也明白這一點。他生前與殖民者做斗爭,死后就必須與傳教士做斗爭。他的遺體被天主教傳教士強行按天主教徒的方式下葬。謝閣蘭認為這是對高更的另一種嚴重侮辱。按照謝閣蘭的分析,高更已預見到這個卑劣的行業,所以他死前在一棵椰子樹上把傳教士雕刻成了撒旦的形象,并在另一塊木頭上雕刻了一個把與上帝同在的神圣體驗描繪成男女之情的淫亂修女特蕾莎的形象,以此來預先報復教會對他死后的侮辱。因此,謝閣蘭認為高更的死是一場完美的演出,他的一生因此而無憾。他是一個徹底的另類。

謝閣蘭筆下的高更形象是一個離經叛道的怪胎,一個無法歸類的錯亂的人。但是這種錯亂的表象之下又有其內在的邏輯。這個另類的形象中隱含的邏輯就是文化的反叛者的叛逆之路,或者說叛逆就是這個另類形象的內在邏輯。從藝術的層面看,高更的叛逆是對繪畫傳統的背叛。他是以一個門外漢的身份貿然闖入繪畫領域的,如果說闖入繪畫領域是對他原來的股票經濟人職業身份的背叛,他在繪畫領域中也沒有安分守己地按照某一個流派的規范進行創作,哪怕是印象派這樣的本來已經是離經叛道的流派的繪畫方式也仍然不能讓他滿意,他師從畢沙羅不久就背叛了自己的老師。如謝閣蘭所言,他從畢沙羅那里學到的是超越與獨立,“畢沙羅還教會高更獨立和超越,不受任何束縛——除了畢沙羅自己的技法”[1]142。但是高更連畢沙羅的技法也放棄了。他要探索的是他自己的技法,他不愿受別人的影響,但卻希望影響他人。也許這就是人們(包括他的妻子)覺得他獨斷專橫,不易溝通的原因。(1)在社會層面上,高更拋妻棄子而投入自己的繪畫創作,背叛的是家庭倫理。他的妻子對他的抱怨與指責不能說是錯誤,她只是要求高更像普通人那樣承擔起家庭責任。高更與妻子之間的矛盾是家庭倫理的維護者與背叛者之間的矛盾,高更與其他女人之間的混亂的兩性關系更是一種對家庭倫理的挑戰與嘲弄。在與朋友的關系上,高更幾乎沒有長久的朋友,這些復雜的人際關系中的各種矛盾不一定全是高更的錯,但是這些矛盾給高更帶來的影響則是他在社會上的孤立。他的作品銷售不出去與他的作品曲高和寡有關,但也與缺少忠誠的朋友幫助他在銷售方面進行策劃經營不無關系。高更與社會是對立的,他的生活困頓是他挑戰社會的苦澀后果,是他為張揚個性而付出的代價。當然這種獨自挑戰各種社會規則的行為也成就了高更。他在藝術史上特立獨行的形象和他的與社會的對立不無關系。在文化層面上,高更厭惡法國文化(包括整個西方文化),而認同毛利人的文化,這種驚世駭俗的挑戰最終完成了高更的反叛邏輯。他從毛利人的神秘宗教中獲得了精神上的救贖,“我們是誰?我們哪里來?到哪里去?”的追問正是他反叛邏輯的直接表達。最終,他以野蠻人自居,按照謝閣蘭的說法,在馬克薩斯島結束自己的生命也是高更自主的選擇。他要選擇一個異邦作為自己的歸宿,只是在完成自己最后的也是最徹底的反叛。

我們所說反叛是指對已有的秩序和規范的悖離與挑戰。高更之所以是一個另類,就是因為他是反叛者,在已有的秩序和規范中無法對他進行歸類。對高更而言,導致他不斷反叛的動力,則是他對自我身份的想象。所謂身份是指社會文化群體在共享資源的基礎上建構出來的自我意識的類型,簡單地說,就是一個人認為自己與哪些人屬于一個群體的。因此,社會文化規范中的各種標簽和分類,都是身份的直接體現。在一般意義上,一個人總是在成長的過程中為自己找到(實際上是被歸化到)某個群體歸屬或認同。但是在這個認同的過程中,也往往會出現偏差。霍爾指出:“每一個身份都有它的‘邊緣、剩余量或更多其他的東西。”[2]5正因為如此,分析那些固定的標簽所代表的不變的身份分類就不如分析身份形成的過程更重要。霍爾說:“事實上身份是關于使用變化過程中的而不是存在過程中的歷史、語言和文化資源的問題;與其說是‘我們是誰或‘我們來自何方,不如說是我們可能會成為什么,我們一直以來怎樣表現以及我們有可能在怎樣表現自己上施加了怎樣的壓力。”[2]4我們至少可以在高更的反叛行為中看到他在三組對立的身份中進行了不同尋常的選擇。一是股票經紀人與畫家,二是普通的畫家與獨創性畫家,三是法國人與毛利人。高更選擇的都是后者,他的反叛之路也越走越遠。他對自我身份的想象在指向上就是走向與眾不同。最終,當他選擇與毛利人一樣當一個野蠻人時,他徹底否定了自己的血統、自己的語言與宗教,當然還有那些他厭惡的同胞。他與自己的過往歷史徹底決裂了。毫無疑問,高更對自我身份的想象與法國文化中的社會規范與習俗是格格不入的。他的自我想象引導著他一步步走出了法國文化,走向一個不被人們所理解與接受的生存狀態。在行為上,這是一種反叛,在心理上,這是一種疏離,他不屑與自己的法國同胞為伍。他就是要成為野蠻人,而不是體面的文明人(法國人)。他對自我的想象清晰而堅定,這是他的自我身份建構得以最終完成的依據。他不像人們所說的那么瘋狂,而是完成了一次不為流俗所接受的自我變形的歷程。

二、“多異”與異國情調

為什么謝閣蘭把高更描繪成一個無法歸類的怪胎?這當然與謝閣蘭自己的理論有關。作為一位作家,他對文學藝術、美學與世界的看法直接決定著他對高更的理解與評價。他所塑造的高更形象是他的理論的投影。

謝閣蘭思想中有三個關鍵詞構成了理論基石,其一是多異(Divers)。Divers在法語中的本義是“多樣”“差異”,謝閣蘭將首字母大寫以后,將其改造為一個哲學范疇。他說:“我用‘Divers一詞稱呼迄今有止所有被喚作異域的、異常的、意外的、令人驚異的、神秘的、愛戀的、超人的、英雄的,乃至神圣的,總之所有的‘他性;也就是說,讓上述每一詞中含有的本質的‘Divers得到彰顯。”[1]310謝閣蘭所列舉的這些非常之物是為了描繪或概括他對世界的看法,他對世界的認識就是世界是多異的,我們不能以平常的熟知的事物為世界的主要構成要素而排斥這些非常之物、非常狀態。相反,在這些非常之物的包圍中,平常的熟知之物也變成了多異世界中一種狀態而已,而且是一種最乏味、最沒有新奇之感的狀態。謝閣蘭對多異的論證不是在這種經驗的層面上展開的,而是在哲學的層面上進行的。首先,他認為在主客體的關系之中,主體是無法窮盡客體的,無論主體如何努力地認識客體,客體總是有無法認識的一面,所以客體總是一種“異”。他說:“一定時間內,主體吻合客體中的一部分,與之交融,隨后與客體的另一部分迸發出‘多異。”[1]283因此,世界總是一個充滿多異的未知的世界,只要人類還沒有窮盡世界上所有事物的本質,那么世界就永遠是多異的。其次,人的認知真的能夠把握世界嗎?我們所謂的主體與客體的吻合真的可能嗎?謝閣蘭的回答是否定的,他借用戈梯埃提出的“包法利主義”來說明這種狀況,包法利主義的基本內涵是“創造性錯誤”,我們以為自己所認識到的真實,其實與真正的真實恰恰相反,就像包法利夫人的浪漫幻想與自己的現實狀況相反一樣。謝閣蘭說“戈梯埃所說的有關包法利主義或‘創造性錯誤的一切都能完完全全地適用于多異美學。”[1]288這種創造性錯誤無法改變客體世界的多異性,世界本身是豐富多彩的,主體的認知并無法將這種多異性變成統一性,即使我們自以為統一了,那也是幻覺。客體就是客體,它永遠在那里。

謝閣蘭思想中的第二個關鍵詞是異域情調(exotisme),這不是對于其他民族的地域的體驗,謝閣蘭說:“異域情調不是平庸的游客或觀光者的萬花筒,而是個性鮮明的個體遭遇到某客體時,感受到彼此距離并為之陶然,從而內心被激起的一種強烈的異樣反應……異域情調恰恰是對永不可知的敏銳感知。”[1]238他多次對這個詞進行了解釋,而且始終堅持這個基本內涵,如:“異域情調:愿人們明白,我用這個詞只想表達一個意思,然而強大而有力:這就是我們對‘多異的感覺。”[1]277又如:“‘異域情調一詞將被正本清源;它所指的不再是別的,而是人們對‘多異的純粹強烈的體味。”[1]286謝閣蘭用異域情調這個范疇想表達的是主體對于多異世界的態度,也是對多異世界的感受與體驗。在面對那些異類對象的時候,主體應該采用欣賞的態度,去體驗這些與我們不同的對象所產生的新奇、興奮,讓我們在與對象保持距離的狀態下投入熱情,被對象吸引,激發探索的興趣。這些被激發出的異域情調是多種多樣的,謝閣蘭提到的種類就有地理的異域情調、性別的異域情調、時間的異域情調、自然的異域情調、動植物的異域情調、種族的異域情調、精神世界的異域情調、感官世界的異域情調,甚至還有外星球的異域情調。總之,世界上各種千差萬別的事物都可以激發出異域情調,關鍵在于主體要以審美的態度面對多異性。

謝閣蘭思想中的第三個關鍵詞是“異鄉人”(Exote),這是他在exotisme的基礎上自創的詞,用來指那些將多異看成世界的本質,并對多異感受到異國情調的人。異鄉人自覺地欣賞多異,發現多異之美,將異國情調作為自己的生活體驗。他說:“在這個世界之上,有些人天生喜愛云游四方,天生就是‘異鄉人。”這些異鄉人能體會到“那種主體在審視客體,給自己一個有別于真實自我的定義,感覺到‘多異之存在時的陶然感覺。”[1]237按照謝閣蘭的解釋,殖民者、殖民官不能算異鄉人,他們雖然與異族人打交道,在異域生活,但是前者把殖民地當成盈利手段,后者用法律概念和行政手段對待一切人,特別不能容忍不合之音,所以“這兩種人都無法聲稱自己對世界有審美的眼光”[1]259。同樣,走馬觀花的觀光客也不是異鄉人。謝閣蘭稱他們是“假異鄉人”,看上去他們也在尋找新奇的景觀,也在欣賞異地風情,其實,那只是一種浮淺的消費活動,并沒有像真正的異鄉人那樣對多異產生精神的愉悅。在謝閣蘭的理論中,異鄉人至少具有如下三個特點。第一是自由,謝閣蘭說:“‘異鄉人的特征之一是自由,亦即面對他所描寫或感受的對象時保持一種自由的態度……即從異域中抽身出來”,[1]257“一個人只有在跟自然保持一定的距離與差異時,才能在觀看、感覺、品味自然的過程中獲得強烈的審美愉悅。”[1]251他的意思是說真正的異鄉人要與自己的對象保持距離,這樣才能自主地進行欣賞與反思。相反,那些假異鄉人在觀光活動中迷失了自我,失去了清醒的意識,反而不能得到精神上的異域情調。沒有了距離就沒有了自由,也就沒有了欣賞多異之美的能力。第二是獨立,謝閣蘭認為真正的異鄉人是具有獨立個性的人。他說:“異域情調只能是獨一無二的,富有個性精神。”[1]264這是因為這種異域情調是來自于人的內心深處的,每個人對異域情調的感受都不同,因此,異鄉人也就都是富于個性的人,只有擁有了獨立的個性,才能感受到世界的多異性,并對多異產生精神上的愉悅。所以謝閣蘭說:“異域情調感受增強個性,豐富個性,而遠非抹殺它。”[1]269第三是反思。謝閣蘭認為異鄉人不僅僅作為主體欣賞多異的對象,他們不是在獵奇,相反,他們會通過對他者的欣賞反思自我。謝閣蘭說:“異鄉人,從祖輩生活過的土地的最深處,呼喚,渴望,嗅聞遠方。可是,羈旅他鄉的日子里——就在他把他的遠方緊緊擁抱、細細品味的時刻,——他的家鄉,他的土地突然間變得異乎尋常的豐富多異。從這種兩頭搖擺的游戲中,產生了無窮無盡,永遠新鮮的多樣世界……”[1]269-270這種反思性使得異鄉人擁有跨文化思維方式,他們并不以自己為文化為標準評判其他文化,而是可以在不同文化的對照中獲得更廣寬更開闊的視野。當異鄉人獲得了跨文化視野,他反觀自己的文化時,就可以發現自己的文化有一種新的面貌,發現新的多異之美。正因為如此,謝閣蘭才說:“永遠只守著一方土地的人是可笑的。”[1]270

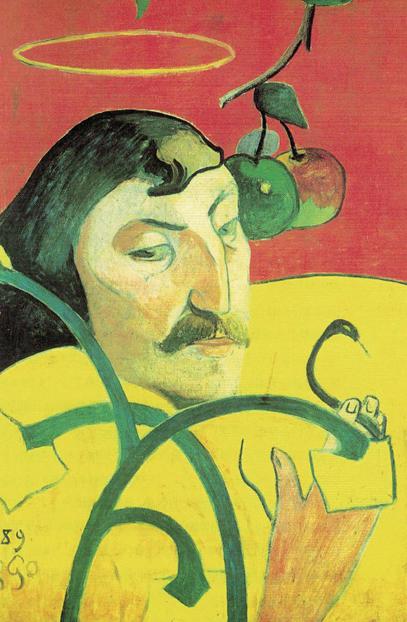

謝閣蘭的多異美學是他分析高更的理論基礎,他在《異域情調論》中三次提到高更或與高更直接有關的藝術流派。一次是書的開頭第一則(1904年10月爪哇島),談論異域情調畫家,舉的例子就是高更。第二次是1909年1月或2月寫的一則筆記中,說:“我的異域情調觀與‘綜合主義繪畫有某種相似之處。”[1]256而高更正是綜合主義繪畫的代表人物。第三次是1911年寫的筆記中把高更作為異鄉人從異族文化反思自我文化的例子:“高更臨終的日子里畫下了紛揚雪花中略帶粉紅的布列塔尼鐘樓。”[1]270而這幅畫恰恰是謝閣蘭在1903年高更去世后在其遺物拍賣會上買下的。這些材料足以證明謝閣蘭對多異美學的思考與高更對藝術與人生的探索是一致的。

在學理層面上,謝閣蘭將高更描繪成一個另類或怪胎也正好與他的多異美學之間有著內在的聯系。首先,高更作為一個另類就是異鄉人。在世俗的眼光中,高更是一個不務正業、東奔西跑的不可理喻的人,正像他的妻子所抱怨的:“我可不像瘋子一樣去世界上亂跑!”“我對各種各樣的奇思怪想已很厭煩了!”[2]289然而,在謝閣蘭的多異美學中,高更的漫游卻是為了體驗無與倫比的新奇,看別人無法看到的奇異世界,畫別人從未畫過的作品。他的遠行是對本土的背叛與抵抗。本土不是一個地理概念,而是一種熟悉的文化傳統或規范。因此,高更的遠行只是作為異鄉人的直觀表現形式;在文化的意義,他對家庭的背叛,對職業的背叛,對畫家朋友的背叛都是一個異鄉人的一次次出行。如果我們把人們所熟知的文化傳統當成是本土或家園,那么高更的一次次背叛就是一次次走出本土/家園,一次次把自己變成異鄉人。作為異鄉人,高更獲得了自由、獨立和反思的機會。最終,他完全與毛利人站在一起反對法國殖民者,也正是在此時,他結束了自己的肉體生命,他的死是一次對生的背叛,是走向了永遠的異鄉。

其次,高更之所以被謝閣蘭描繪成“異鄉人”,是因為高更對異國情調的表現得到了謝閣蘭的認可。他在高更的作品以及對藝術的追求精神中找到了異國情調的典型例證,或者反過來說也一樣,高更對藝術獨特性的追求,在謝閣蘭看來就是對異國情調的追求。謝閣蘭把高更作為異域情調畫家的代表,自然就更關注高更對異域情調的表現。在謝閣蘭看來,高更的作品中表現出來的異國情調首先在其形式上,謝閣蘭在分析毛利人給予高更的啟示時寫道:“這些稚子,他們給予高更的是什么呢?是絢爛的形式,他敢于變形的形式;是圖案,透過濕闊的藍色調的顫動,透過暖色調的顫動,圖案在歌唱。油光可鑒的肌膚上散布著陽光金色的斑點;是態度,他以畫來表現毛利人的外貌特征,而這特征可能涵容了毛利人所有的哲學思想。”[1]131由此可見,高更對于毛利人的表現是一種從感覺形式到內在精神全面展現,他畫的毛利人不是為了記錄毛利人的風土人情,而是在表達毛利人引發出來的異域情調,是高更面對這些異族人時激發出來的心靈震撼。這些形象帶來了高更繪畫的語言變革,他是用一種不同于法國藝術史中主流語言的新形式表達他對毛利人的感受的,就此而言,高更不為同時代的人理解也就不奇怪了。因為高更所表達的對象和表達的方式都不同于流俗,他生活在異域情調中,這不是一種日常生活的凡俗狀態,而是一種奇特的英雄狀態。謝閣蘭認為高更是異域情調畫家的代表,不是指他畫了毛利人的題材,盡管這些題材是當時的畫家們尚未創作過的,而是指高更在一個更深的層次上體驗到了一種獨特的美。他在解釋“異域情調”的含義時曾寫道:“異域情調:愿它含義分明;我用這個詞只想表達一個意思,然而可以適用于一切:我所擁有的對‘多異的感覺;同時,從美學意義上講,也包含對此種感覺的運用;它的延展擴散,它的游戲方式,它最大化的自由,最強烈的程度;最后,最清澈,最深邃的美。”[1]291-292這種對多異的感覺以及對這種感覺的拓展,成為高更這樣的藝術家的生存狀態,高更正是用自己的一生來體驗這樣的感覺的。謝閣蘭在描繪高更在塔希提島的創作時寫道:“從信中,我們可以讀到,高更是帶著多么絕望的瘋狂日夜不停地作畫。我們也將看到,他在作品中如何信任毛利的先祖神——只有先祖才知道答案。他想象了毛利人的起源。他應該感受到雙臂充滿了造物主瑪維的創造姿態。”[1]164-166這種瘋狂作畫的狀態,這種對毛利先祖神的想象,就是一種真正的異域情調,正是在毛利先祖神的啟發之下,高更才追問:“我們從何處來?我們是誰?我們往何處去?”高更所獲得的啟示讓他的體驗變得更加深邃了。

最后,謝閣蘭之所以把高更描繪成一個另類/怪胎,也是因為他在高更的思想中發現了多異的世界觀。既然謝閣蘭把高更的生命體驗定性為異域情調,一種對多異的感覺,那么他也必然認定高更對世界的看法是多異的,他一定在高更的思想深處找到了多異性。在高更的思想中,多異性多少是以烏托邦的方式存在的。他之所以選擇去馬爾提尼克島,以及后來的塔希提島或馬克薩斯島并不是因為他知道這些地方存在著他要畫的對象,相反是由于生活的壓力,他至死都相信世界上存在著生活比巴黎便宜的地方,讓他可以不受生活的困擾而安心作畫。這個烏托邦式的地方就是世界多異性的一種幻想形式。太平洋中的島嶼只是烏托邦的物質形態,在這些地方他體驗到異域情調,他的生命激情被點燃。謝閣蘭說:“實際上,決定去馬爾提尼克,更多地來自于日常生活開銷的壓力,而非被美景中的纖夫吸引……他離開首先是想自由地生活,甚至僅僅是生活。”[1]148-149高更之所以會產生對太平洋島嶼的向往,就是因為他相信那里是自由的天堂。那里是一個與巴黎這樣的真實世界不同的另一個世界,這是他對多異世界的樸素的認知。當然,遠走他鄉是對多異世界認知與向往的結果,這只是多異世界觀的一種最直觀的形式。在高更生活的前期,當他處在“文明”世界中時,他對世界的看法也是多異的,他的各種奇思怪想都是他的多異世界觀的表現。放棄原來的職業而選擇繪畫,是一種令人驚異的意外之舉,與畫家朋友們的糾紛,也是一種特立獨行的英雄壯舉。所有這些異常行為如何解釋?用謝閣蘭的話說,就是:“我看到了世界的多樣。這種多樣,我希望其美好也能被他人體驗。”[1]246高更相信世界是多樣的,他要欣賞這個多樣的世界,并把體驗多樣性作為生命的真諦。就在高更去世之前,他又計劃離開居住的小島去西班牙,謝閣蘭寫道:“這個半島作為新的一極,作為另一個世界,古老的世界為‘萬象世界吹響了號角。”[1]178-179然而他最終也沒有達成所愿,帶著對另一個世界的向往留在了一個本來不屬于他的小島上。這是一個完美的結尾,一個關于多異性的完美的展示。

高更在他死后才遇到謝閣蘭這位知音,他的形象在謝閣蘭的多異美學中熠熠生輝,他的坎坷而孤獨的一生在其繪畫成就之外得到了謝閣蘭的理論見證。他們雖擦肩而過,卻惺惺相惜。高更去世的第二年,謝閣蘭來到中國,開始了高更式的他鄉之旅。他的多異美學就是在往返中國的旅途中形成的。

三、文化身份的他者之維

謝閣蘭與高更是19世紀末20世紀初從西方母體走向異域文化的先驅者,在他們自己的時代難以被社會理解,甚至連自己的家人也難以接受。謝閣蘭在現實生活中的處境雖比高更好,但這主要是因為他的醫生職業使他得到了較好的收入,所以生活免受困頓之苦,但他的文學創作則長期被忽視。然而他們的探索并非沒有價值,相反,隨著全球化時代的來臨,這些先驅者的意義越來越突顯出來。

從全球文化或世界主義的視角來反觀謝閣蘭和高更的思想與生活實踐,我們可以將他們的探索概括為在文化身份之中建構了他者之維。文化身份是主體對其文化歸屬的認同,主體歸屬于哪一種文化,就會對其文化的特性習以為常,自覺不自覺地按照這個文化的規范生活。主體認同什么樣的文化身份,就是對這個文化的獨特價值與規范的自覺皈依。但是在跨文化研究的視野中,不同文化有其各自的特性,文化之間存在差異,因此,文化身份又是對一種文化的特性的認同。這就導致了文化身份的排他性或封閉性,這樣的文化身份才會穩定,主體才會有明確的歸屬感。當然,文化身份既有穩定的一面,也有變動的一面。穩定性是一個民族文化傳統傳承下的共性,而變動的一面則是指文化身份是一個連續的動態的過程。從族群方面看,文化身份是在各種社會的、現實的關系和條件之中被建構出來的,具有群體共同性特征;從個體方面看,一個人在形成文化身份時,也會經歷一個復雜的過程,個體的心理狀況和周遭的社會文化現實也會對文化身份的形成產生影響,表現出個體差異性特征。

高更和謝閣蘭對于他們的文化身份的建構在那個時代屬于特例。他們自覺地突破了法國人的文化身份的限制,而對異域文化產生了強烈的向往,并以自身的行為實踐了自己走出法國人文化身份封閉圈的愿望。高更明確宣布要和野蠻人在一起,并自稱野蠻人;謝閣蘭也用一句簡短的話概括他的文化身份建構過程,他說:“我上路了。”[1]14他們的文化身份建構活動完成了如下幾個方面的突破。首先是對異域文化持有友善的態度,而不像他們的大多數同胞那樣采取敵意的態度。這里的異域文化不是指同屬于西方文化圈中的所謂文明國家的文化,而是指作為殖民地的東方與太平洋島嶼中的土著文化。高更和謝閣蘭對異域文化的仰慕是人所共知的,高更在去世前還給法國殖民官寫過一封長信,公開批判了殖民官們對毛利人的欺壓盤剝,以及文化上的踐踏。他寫道:“面對這些令人厭惡的人類現象,他們只是把這些人當作各種賦稅和專橫憲兵的肥肉。然而卻是在法國‘這面虛偽“尊重、平等、博愛”的旗幟下出現的,怎不是一種奇異的諷刺。”[2]278太平洋島上的這些土著人,不僅僅是高更的審美對象,高更對他們的友善態度已構成對法國殖民者的挑戰,他諷刺的不僅是個別為非作歹的憲兵和殖民官,而是現代法國的立國理念。謝閣蘭對殖民者的態度與高更一樣,他急呼“掃地出門:殖民者,殖民官”[1]258,因為他們在殖民地只是為了經濟利益或推行其法律概念。而對世界的不合之音(或者說多音之和)充耳不聞,“這兩種人都無法聲稱自己對世界有審美的眼光”。這種對殖民統治的批判是建構開放性的文化身份的基礎,也是最直接的表現形式。它不僅打破了主人與奴隸的二元對立的殖民主義政治模式,也打破了看與被看的殖民主義審美模式,他們不承認西方殖民者的主人地位,也不承認西方文化優于土著文化或東方文化的西方中心主義觀念。他們在自己的文化身份之中加入了非西方的甚至反西方的因素。

其次是對自我與他者關系的重新設置。高更和謝閣蘭雖然尊重異域文化,甚至對異域文化狂熱地迷戀,但是他們并沒有完全喪失自我。高更雖然自稱野蠻人,甚至生活習慣上也學習毛利人,但他沒有變成毛利人。他只是希望與毛利人建立新型的關系,一種互相尊重、平等相處、互相欣賞的關系。他在向友人解釋自己為什么自稱野蠻時說:“那天你說,我不該說自己是一位野蠻人,你錯了。因為這是真的,我是野蠻人。所有文明人都預感到了,在我的作品中沒有一點什么令人驚奇、令人困惑的東西。除了這‘無可奈何的野蠻人,正因為如此,它是無法模仿的。”[2]280高更自稱野蠻人,他在作品中表達了無法被文明人模仿的東西。他要與文明人區別開來,但又是將自己與文明人聯系起來,從文明人的視角來判斷文明與野蠻的差異的。他雖然厭惡鄙視文明人,卻又是作為文明人中獨特的一員來批判文明人的。這種潛在的文明人身份,就是謝閣蘭在高更最后未完成的作品中所看出的對雪中布列塔尼的眷戀。謝閣蘭本人對于自我與他者的關系則有更清晰的認識,他說:“總之,不要有過多的戀舊,不要有過多的對其他時代的呼喚。只需有生活在與他人發生關系的時代里強烈的當下愉悅……在強烈感受中國的同時,我從未有過想做中國人的欲望。”[2]280謝閣蘭強調的是對異域文化的欣賞態度,這與殖民者的自我中心主義不同,謝閣蘭試圖探索西方文化與非西方文化之間的互相欣賞,互相激發的新型關系,而反對以西方為中心對非西方的敵視與征服的態度。這使得他的文化身份出現了偏離西方中心,而以自我與他者的互動共存為核心的新成份。

再次是多元文化世界觀。高更和謝閣蘭既對異域文化心存向往,但又沒有迷失在異域文化中,而是保持著自我文化的身份,并以此為樂趣。這種開放的文化心態是以他們對世界的觀念為基礎的。他者文化與自我文化的相互對比成為謝閣蘭美學思想中的重要內涵,他對多異世界的欣賞是他樂于進行對比的基礎。他告訴人們:“不要慶幸自己已經融入了異鄉的風土人情;相反,應為我們永遠做不到這一點而高興。這樣,感受‘多異的愉悅才得以持久。”[1]238-239又說:“我對世界‘多異的感受力以及從中得到的美的享受令我恨所有那些試圖消減‘多異的人(無論是思想上還是形式上),或者用令人生厭的論述拒絕這種美的人。”[1]248由此可見,謝閣蘭的眼中的世界圖景本來就是多元文化構成的,欣賞這種多異性、多元性才是應有的生活態度。高更是謝閣蘭心儀的實踐這種多異美學的最佳案例。“高更對一切原始的和異國的東西都極為喜愛”[3]579,他不僅去大洋洲與毛利人生活在一起,也曾規劃去東京灣和馬達加斯加。在高更的眼中,世界也是多元文化構成的,那些遙遠的異域獨特的景觀和神秘的氣息令他神往。他這樣描述自己在塔希提島的生活:“文明已經逐漸與我無關。我開始簡單地思考,不對周圍的人記仇,還開始愛他們。我盡情享受這同時為動物與人的自由生活帶來的一切歡樂。我躲開虛偽,我了解自然。”[3]660高更在遠離西方中心之后獲得了一種超越不同文化之上的回歸自然的生活,他所謂的簡單地思考其實是更根本的思考,超越不同文化差異之上的最本質的思考。我們是誰,我們從哪里來,我們要去向何方?這是不同民族的人都要面臨的根本問題,卻是高更在遠離了西方中心之后,以“野蠻人”為參照思考的“簡單的”問題,這是多元文化世界的價值所在。

那么,高更和謝閣蘭這種在文化身份中增加他者之維的思想探索對于全球化時代的文化建設有什么意義呢?在全球化時代,全世界不同文化之間的交往日益頻繁,回到閉關鎖國的狀態已經不可能了。人類面臨的問題是不同文化之間如何相處,具體而言,就是在文化身份建構過程中如何處理好三個問題:一是自我文化如何與他者文化相處,二是一種文化如何參與全球文化建設,三是自我文化的特性如何保存。就自我文化與他者文化的關系而言,主要的矛盾在于自我中心義以不同的方式存在于各種不同文化中,這是文化沖突的根源所在。在全球化時代不同文化之間的頻繁交往,使得不同文化之間的沖突的風險在增加。亨廷頓所說的文明的沖突不是杞人憂天,而是敏銳的洞見。他所說的文明的沖突的根本原因就在于不同文明都有其不可通約的、不可談判、不可交易的核心價值觀念,為了維護這些觀念,不同文明才會產生對抗。他說:“哲學假定、基本價值、社會關系、習俗以及全面的觀在各文明之間有重大的差異。遍及世界大部分地區的宗教復興正在加強這些文化差異……文化的共性和差異影響了國家的利益、對抗和聯合。世界上最重要的國家絕大多數來自不同的文明。最可能逐步升級為更大規模的戰爭的地區沖突是那些來自不同文明的集團和國家之間的沖突。”[4]8在全球化時代,化解這種沖突的希望何在?那就是在與其他文明/文化接觸的過程中承認對方有其存在的價值,承認文化差異是人類文化的現實。這是全球化時代文化之間和諧相處的基本原則。高更和謝閣蘭在他們那個時代已經做到了這一點,甚至更進一步,不僅承認其他文化擁有存在的權利,而且對其他文化采取了欣賞的態度。這種態度不僅可以避免文化之間的沖突,而且可以推動文化之間的友好交往。另一方面對世界文化豐富性多樣性的肯定與贊美,也為全球化時代不同文化加速交流的狀況指出了正確的方向。他們讓全球化時代的人們看到文明的沖突是可以避免的,文化之間的交流應以平等對待、相互欣賞為前提。當然,在不同的文化之間,沖突與敵對只是一種狀況,還有一種狀態是仰慕與崇拜。在全球化時代,西方已不存在像17、18世紀的中國潮時期那樣對中國這樣的非西方文化的狂熱崇拜。但是,非西方文化對西方文化的崇拜卻是當今世界廣泛存在的現象,將西方的價值標準當成普世的標準,以西方的現代性為模型和目標追求現代化的非西方國家也不在少數。針對這種自我西方化的文化心態,高更和謝閣蘭的啟示在于他們都沒有迷失自我,特別是謝閣蘭,無論如何迷戀中國,即始終沒有喪失法國文化的認同。他們欣賞的是多異/多樣性,反對同一。不管是自我中心主義還是他者中心主義,都是他們反對的。因為任何中心都會以減少多樣性為代價。謝閣蘭和高更在自我與他者文化關系問題上所堅持的贊美多元化與多樣性的立場是避免沖突與同化的明智選擇。

在民族文化與全球文化的關系上,全球化時代的主要問題是民族文化的個性與全球文化的共性之間的矛盾。一個民族的文化在融入全球文化時是否可以保持自己的民族文化特性?全球文化是全人類各種不同文化融合形成的一種共同文化,它不同于兩種平等互動交往的文化中的任何一方,而是互動交往過程中形成的第三種文化。這種帶有普遍性的文化是一種世界主義的文化,是一種涵蓋了所有文化的一個完整的體系。與這個宏大的完整體系相比,各個民族的文化只是地方文化。在全球化時代,這個全球文化已不可避免地正處在迅速形成的過程中,各不同民族的文化都將融入到這個全球文化之中。約翰·湯姆林森用單城性(unicity)來說明這種文化現象:“這是一種感覺,即世界在歷史上首次正在變成一個具有單一的社會與文化背景的世界。在過去,如果說有可能把社會、文化進程與實踐理解為是一整套地方的、相對來說是‘獨立的現象的話,那么,全球化則使世界成為了一個‘單一的(single)地方。”[5]13全球文化變成一種單一的文化至少有兩個風險,一是不同文化都被熔鑄到一起,失去了各自的特性。世界上只剩下一種文化,不同文化中所設計出的發展道路被統一到一種模式中,人類將失去其他的發展可能和機會。二是在這個單一的文化形成的過程中,不同民族文化所占有比例是不平等的。就當今全球文化的發展狀況看,西方文化占主導地位,甚至有人尖銳地指出全球化就是全球西方化或全球資本主義化,而那些弱小的民族的文化將面臨被西方同化的命運。謝閣蘭和高更已意識到這種全球同質化的危害,他們明確反對這種同質化現象,其方法是堅持多異美學的基本立場。具體而言,首先是從世界觀上提倡世界的多異性,把不同文化的豐富多樣看成是美的存在前提,也是人類文化的價值所在。新異、多樣才是美的,才是人類文化的生命力之所在。其次是引導人們去探尋多異而不是同質。因此,人類文化的發展方向應該越來越走向多異。哪怕是面對同樣的對象,我們也應該尋找出其中新異的一面,以新的立場和態度來發現熟悉的對象的新奇之美。包括從他者文化反觀自我文化,從而發現自我文化新奇的一面。所以高更和謝閣蘭的多異美學是一種尋求新奇的美學,其探尋的方向是走向多異。再次,他們對文化融合的態度也是以創新為旨歸的。不同文化的融合是不可避免的,但他們把融合也當成一種創新,是在原有的多異文化圖景中增加新內容的方式,而不是以一種同質化的文化去取代多元文化。高更在大洋洲創作的繪畫,謝閣蘭受中國文化啟發創作的詩集《碑》和散文集《畫》都是文化融合之后創新的實例。跨文化的融合讓文化變得更豐富了。

三是在自我文化特性的存留問題上,在全球化時代所面臨的基本問題是文化特性的刻意保留可能成為民族主義和文化保守主義、相對主義的借口,而放棄文化特性,則等同于自我消亡。如何解決這個矛盾?有學者提出立足于民族文化傳統,接受或融入世界文化的思路。在他們眼中世界文化的整合是大勢所趨,任何拒絕世界文化的主張都是危險的,違背歷史潮流的。比如佛克馬所說:“人們的頭腦總是向著新的經驗開放:認知的和情感的自我正期待著新的發現。這些新的經驗并非僅受制于自己族群的文化,而應當包括與其他文化的接觸。所有文化都是可以修正的,它們設計了東方主義的概念和西方主義的概念,如果恰當的話,我們也可以嘗試著建構新世界主義的概念。”[6]263而另一種相反的觀點認為只有堅守自己民族的傳統才能不被其他文化同化,才能保證人類文化的豐富性和多樣性。因此,必須弘揚民族文化的主體性,抵抗強勢文化的入侵。比如中國學者以所謂的“中華性”來取代現代性/西方性,提出所謂的“文論失語癥”問題來反對西方理論的運用。這些極端的例子都把自我文化的特性與他者文化和全球文化對立起來,陷入了兩難困境。強調自我文化特性陷入自我封閉,強調全球文化則失去自我文化主體性。在這個問題上,高更和謝閣蘭的觀點雖然簡單卻仍不失為另一種具有啟發意義的思路。首先,他們都走出了自我文化的封閉圈,在自我文化身份中建構出了他者之維,他們不去固守所謂的文化傳統或文化主體性,而是主動地欣賞異域文化。其次,他們也反對文化的同質化,即反對將自我文化融入另一種文化,也反對將所有的多異的文化融入一種同一的全球文化,他們把多異作為一個本體論范疇。因此,全球文化應該是多異的文化。再次,高更和謝閣蘭提供了一種新的全球文化圖景,即以多異性為本質的全球化,多異并不意味著固守已有的文化差異,各種不同的文化是可以通過開放與交流來創造更復雜的多樣性的;另一方面,全球文化也并不意味著一定走向同質化。文化之間的交往與對話會使得人類文化變得更豐富,從而避免以統一性淹沒多樣性的風險,其前提是我們應該對多異采取欣賞的態度,至少應該持有寬容的態度。面對異鄉人,我們都應該以禮相待。這樣的全球文化不會摧毀各民族的主體性,反而會讓民族文化獲得更寬廣的發展道路和更多的發展可能。總之,固守文化傳統,絕不能保全文化多樣性,相反,只會讓文化傳統日趨封閉僵化,最終反而會被更有生命力的文化被淘汰。

高更與謝閣蘭是人類面臨全球化問題進行自覺思考的先覺者,他們是走出自我的文化傳統、重構文化身份的先驅者。與傳教士不同,他們走出自己的文化傳統不是為了推廣自己的文化,而是為了欣賞這個豐富多彩的世界;與那些走馬觀花的獵奇者不同,他們將他者文化作為自己生命中的一部分,而不是僅僅作為觀看對象。他們可以為了他者而改變自我,但他們沒有因此而迷失自我,而是獲得了新生。他們是現代最早的世界公民。盡管他們的所作所為在當時少有人能理解,但是在全球化日益加速的今天,我們不得不說他們已經以自己的探索證明了他們的價值。

注釋:

(1) 高更的妻子梅特·高更在給友人的信中寫道:“在他身上,別人是不能有絲毫希望!他從來就只想著自己和自己的舒服。他沉浸在個人奇妙的自我贊美之中!”見莫里斯·馬蘭格編《高更給妻子和友人的信》,閔希文譯,北京:東方出版社2001,第288頁。高更在1901年給友人的信中自信地寫道:“的確,所有今天獲益的青年都應將此歸功于我,正因為如此,他們應當感謝我,但他們卻沒有這樣做。”見莫里斯·馬蘭格編《高更給妻子和友人的信》,閔希文譯,北京:東方出版社2001年,第262頁。

參考文獻:

[1]謝閣蘭.詩畫隨筆[M].邵南,孫敏,譯.上海:上海書店出版社,2010.

[2]斯圖爾特·霍爾,保羅·杜蓋伊.文化身份問題研究[M].龐璃,譯.開封:河南大學出版社,2010.

[3]約翰·雷華德.后印象派繪畫史(下)[M].平野,李家璧,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2002.

[4]塞繆爾·亨廷頓.文明的沖突與世界秩序的重建[M].周琪,等,譯.北京:新華出版社,1998.

[5]約翰·湯姆林森.全球化與文化[M].郭英劍,譯.南京:南京大學出版社,2002.

[6]杜威·佛克馬.走向新世界主義[M].王寧,譯//王寧,薛曉源.全球化與后殖民批評.北京:中央編譯出版社,1998.