渤海圍填海發展趨勢、環境與生態影響及政策建議

侯西勇,張 華,*,李 東,侯 婉,3,宋 洋,3

1 中國科學院煙臺海岸帶研究所,煙臺 264003 2 中國科學院海岸帶環境過程與生態修復重點實驗室,煙臺 264003 3 中國科學院大學,北京 100049

環渤海是我國經濟社會發展最迅速的區域之一,已形成遼東半島、京津唐和山東半島三大城市群,而且,遼寧沿海經濟帶、天津濱海新區、河北沿海地區、黃河三角洲高效生態經濟區和山東半島藍色經濟區均已上升為國家戰略。持續幾十年的經濟快速增長驅動了渤海大規模的圍填海,造成岸線人工化和潮灘面積大幅減少,例如:國務院2008年批準的《曹妃甸循環經濟示范區產業發展總體規劃》規劃面積1943km2,陸域海岸線約80km,計劃在2020年前填海造陸310km2,建立以大港口、大鋼鐵、大化工、大電能為核心的工業區;山東半島藍色經濟區確定了“九大十小”集中集約用海區,計劃到2020年集中集約用海區海陸總面積約1500km2,其中,龍口人工島群工程批準用海44.29km2、填海35.23km2,規劃總投資超過100億元,是我國批準建設的最大海上人工島群;環渤海三省一市獲國務院批復的2011—2020年建設用圍填海指標合計高達839.5km2。愈演愈烈的圍填海開發使得渤海早已不堪負重的環境和生態進一步朝著退化的方向發展,在這種背景下,分析渤海圍填海的過程特征與發展趨勢,總結國內外以圍填海為主所導致的環境與生態問題,分析我國海岸帶和海洋管理的現狀、問題和癥結所在,提出切實可行的政策建議,這是非常重要和迫切的工作。

1 渤海圍填海的特征

基于地形圖、衛星影像以及大量的野外考察,采用平均高潮線的岸線定義,建立渤海20世紀40年代初以來多時相的大陸岸線數據[1- 3],在此基礎上,分析渤海圍填海的特征。

1.1 渤海面積變化

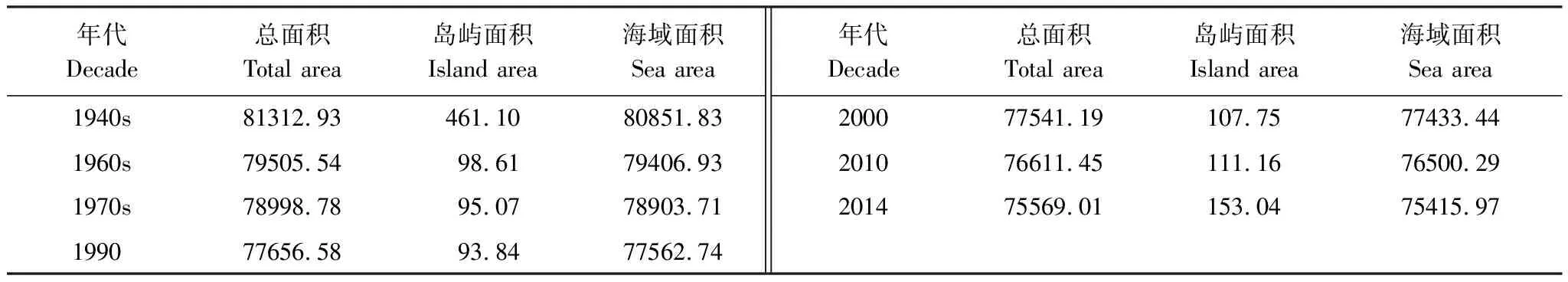

統計渤海的面積變化特征,如表1所示。自20世紀40年代初以來至2014年,渤海總面積持續減少,近70年來萎縮了0.57×104km2,萎縮率達7.06%,萎縮速率達82.06km2/a,而2000年以來的萎縮速率更高達141km2/a;河口三角洲發育和人類的圍填海是渤海面積減少的主要原因。渤海中的島嶼也發生了明顯的變化,以1990年為轉折,島嶼面積變化分為2個階段:第一階段島嶼面積急劇減少,由1940s初期的461.10km2減少為1990年的93.84km2,主要原因是圍填海過程使得陸地面積增長而將某些近岸島嶼吞并;1990年之后為第二階段,特征是島嶼區域圍填海以及人工島建設等,島嶼面積開始增長,2014年島嶼面積已達到153.04km2。渤海海域面積(總面積扣除島嶼面積)持續減少,近70年共減少0.54×104km2,減少比例達6.72%,平均的減少速率達77.66km2/a。

表1 20世紀40年代以來渤海面積變化特征/km2

渤海海岸帶變化的熱點區域主要有:遼東半島,主要是大連市轄區與瓦房店市的岸段,包括金州灣、普蘭店灣、葫蘆山灣、復州灣等區域的圍填海過程以及近岸島嶼的陸連過程;遼河口—雙臺子河口—大凌河口岸段,主要有河口三角洲沖淤變化、圍填海等過程與特征;唐山市岸段,以灘涂開發和圍填海發展港口和臨港產業等為主要特征;天津市岸段,以河口改造、灘涂開發和圍填海發展港口和臨港產業以及為城市發展提供空間等為主要特征;黃河三角洲,是河口三角洲發育、圍填海、海岸侵蝕等共同作用的結果,呈現出較復雜的格局—過程特征;萊州灣南岸,主要以圍填海發展鹽業、養殖為主要特征,局部區域存在嚴重的海岸侵蝕問題。在6個變化熱點區域中,黃河三角洲和遼河口區域早期是以河口水文等自然過程為主導,但人類活動因素的影響逐漸增強并已上升為主導因素,另4個熱點區域則一直主要是受人類活動的影響和驅動。在變化幅度方面,分布在渤海西部和西南部的熱點區域(渤海灣、黃河三角洲、萊州灣)的變化幅度最為顯著,尤其是最近幾十年來,海岸線變化幅度劇烈,海陸變遷迅速,在整個渤海的形態變化中居于主導地位。

1.2 渤海岸線變化

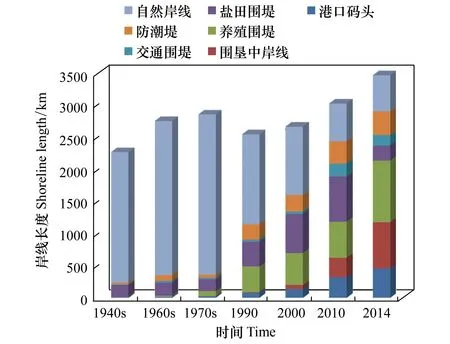

圖1 20世紀40年代初以來渤海大陸岸線結構變化Fig.1 Mainland shoreline changes of Bohai Sea since 1940s

將海岸線分為港口碼頭岸線、圍墾中岸線、養殖圍堤、鹽田圍堤、交通圍堤、防潮堤和自然岸線,統計不同年代不同類型岸線的長度,如圖1所示。考慮岸線分形特征對不同時相岸線提取結果可比性的影響,主要對1990年以來基于30m分辨率Landsat TM/ETM+/OLI衛星影像所提取的結果進行分析,可以發現:1990年以來渤海岸線總長度處于穩定增長的過程中,已由1990年的2545km增長至2014年的3467km,原因主要在于黃河三角洲增長和圍填海方式的改變。但是,隨著岸線總長度的遞增,自然岸線的長度在持續降低,由1990年的1397km 變為2014年的561km,減少了59.86%;自然岸線的占比下降更迅速,由1990年的54.92%依次降低為2000年的39.99%、2010年的19.49%和2014年的16.18%。不同類型岸線的長度比例變化很好地體現了圍填海的階段性特征:在20世紀60年代以前,以自然岸線為主,人工岸線占比小,且多以鹽田圍堤為主,其次是防潮堤,體現了人類活動對海岸帶的影響尚處于較為簡單的資源獲取和災害防御階段;但是,20世紀90年代人工岸線的比例已經接近50%,而且其類型結構開始趨于多樣化,養殖圍堤、鹽田圍堤和防護堤的長度及比例均顯著提升,但以養殖圍堤的提升最為顯著,這體現了經濟社會發展和生活水平改善使得城鄉居民對膳食結構有了更高的需求;進入21世紀以來,港口碼頭岸線、交通圍堤、養殖圍堤以及圍墾中岸線的長度和比例急劇攀升,而近年來鹽田圍堤比例的下降也是一個非常顯著的特征,這種結構變化體現了工業化和城市化過程中產業結構轉型對海岸帶區域資源環境的顯著影響。

2 大規模圍填海對環境、生態和經濟社會發展的影響

大規模圍填海造陸是工業化和城市化過程中土地資源緊缺矛盾日益加劇背景下向海洋拓展空間的基本途徑,短期內提供了大量新增土地資源和發展空間,但是,大量事實和研究證明圍填海對海岸帶環境和生態的負面影響是長期的和難以估量的;渤海是半封閉型內海,大規模圍填海造成的危害將更為突出。總結渤海等區域圍填海的環境與生態效應,如下:

2.1 導致海洋潮汐、波浪和水動力條件的變化

大規模圍填海直接改變海岸結構和潮流運動,影響潮差、水流和波浪等水動力條件;就河口而言,河口圍墾后河槽束窄,潮波變形加劇,落潮最大流速和落潮斷面潮量減少。大規模圍填海活動直接改變港灣的水動力條件,使得水體攜沙能力降低、海灣淤積加速,進而導致岸灘的變遷[4]。研究表明,韓國靈山河口術浦沿海的圍墾活動導致潮汐壅水減小、潮差擴大,并加重臺風時的洪水災害[5]。利用海浪數值模式分析渤海灣內曹妃甸、天津港及黃驊港附近海域的波浪要素變化,結果表明,工程建筑物建成后有效波高減小,港池和潮汐通道內減小的幅度尤其顯著[6]。基于渤海水動力模型模擬集約用海對潮汐的影響,發現岸線變化導致黃河海港附近海域半日潮無潮點逐漸向東南方向偏移,萊州灣內半日潮振幅減小,三大灣的振幅均有所增強[7]。模擬渤海灣圍填海工程前后潮汐潮流及風浪特性的變化,結果表明,渤海灣含沙量分布呈現常動力條件下減小、強動力條件下近岸海域減小及建筑物前海域增大的趨勢[8]。采用數值模擬的方法從潮位、潮流、波浪和懸沙濃度四個方面預測黃河口、萊州灣海域的圍填海工程對周邊海域的影響,結果顯示,在有工程遮擋的海域,波浪的有效波高減小、掀沙能力降低,工程附近海域懸沙濃度也有所降低[9]。

2.2 造成近岸和近海沉積環境與水下地形變化

圍填海直接改變鄰近海域的沉積物類型和沉積特征,原來以潮流作用為主細顆粒沉積區單一的細顆粒沉積物變為粗細混合沉積物,沉積物分選變差、頻率曲線呈現無規律的多峰型,有的甚至將細顆粒沉積物全部覆蓋,變成局部粗顆粒沉積物[10]。吹填區域嚴重改變海底地貌,破壞海底環境,引起新的海底、海岸侵蝕或淤積。1984年韓國西海岸瑞山灣圍墾工程在灣口修建長達8km海堤,使得低潮灘沉積過程發生顯著變化[11]。對遼東灣北部沉積作用的研究表明,人類活動是改變和再塑遼東灣北部現代沉積格局的重要影響因素,圍填海重塑了海岸形態和空間分布格局,限制了沿岸淺水區物質參與現代沉積的能力并間接影響沉積速率變化、碎屑礦物的動力分異、重金屬元素的富集和擴散[12]。龍口大規模離岸人工島建設對表層沉積物的影響特征表現為,大規模圍填海工程的長期實施對粒徑小于63μm的沉積物存在明顯的搬運作用,而對粒徑大于63μm沉積物搬運作用的影響較小[13]。對曹妃甸近岸海區表層沉積物粒度和粘土礦物組成和分布特征的分析表明,圍填海工程的長期實施對表層沉積物中較細顆粒的分布影響較為明顯,伊利石、高嶺石和綠泥石分布特征與圍填海導致的水動力改變密切相關[14]。

2.3 導致或加劇近岸的水環境與底泥環境污染

圍填海工程降低海域的水交換能力和污染物自凈能力,圍填海形成的水產養殖、港口碼頭和臨港工業等活動增大了海域內污染物的排放量,兩種作用疊加致使近岸水環境和底泥環境污染持續惡化。對渤海底層低氧區分布特征和形成機制的研究表明,低氧區具有南北“雙核”結構,與雙中心冷水結構基本一致,渤海中部海水季節性層化及其對溶氧的阻滯作用是低氧區產生的關鍵物理機制,低氧區產生是渤海生態系統劇變的結果和集中體現[15]。遼東灣北部淺海區底泥中砷元素含量較高,高值區分布在錦州灣及附近,錦州灣的底泥污染主要是由頻繁的圍填海活動和陸源污染物排海引起[16]。對渤海灣圍填海造成的重金屬污染的研究表明,2011年沉積物中Cu、Cd、Pb的含量均比2003年偏高,重金屬污染形勢趨于嚴峻,Cu、Zn、Cd高值區集中在渤海灣的中部海域,Pb高值區主要集中在近岸河口和渤海灣中部及南部[17]。對集約用海的生態影響進行評價,發現萊州灣西部和南部近岸海域生境質量綜合指數低于中部和東部,水質的主要污染因子是無機氮、活性磷酸鹽和COD,其中無機氮的含量已超過海洋水質一類標準[18]。對曹妃甸圍填海區重金屬污染及潛在生態危害進行評價,結果表明,圍填海區附近海域表層沉積物中5種重金屬的平均含量均高于渤海灣沉積物重金屬背景值,表層沉積物中Hg為主要污染元素,具有較強的生態危害[19]。

2.4 造成潮灘濕地的面積減損與生態功能下降

圍填海工程占用大量沿海灘涂濕地,徹底改變濕地的自然屬性,導致其生態服務功能基本消失。沿海灘涂和河口是各種魚類產卵洄游、遷徙鳥類棲息覓食、珍稀動植物生長的關鍵棲息地,圍填海導致濕地生物種群數量大量減少甚至瀕臨滅絕,完全改變生態系統的結構,生態服務功能嚴重下降。研究表明:大連市大規模圍填海致使近海濕地減損、生態系統退化、生物多樣性降低[20];曹妃甸圍填海工程占用灘涂濕地每年造成的生態多樣性、氣候調節功能、空氣與水質量調節等生態服務功能損失達4736萬元[21];濰坊北部沿海地區圍填海造成的濕地生態系統服務功能價值損失為1.02×104萬元/a,單位面積損失為1.06萬元hm-2a-1[22]。針對黃河三角洲圍填海活動對濱海濕地植被有機碳含量的影響的研究發現,東營港和五號樁等圍填海活動強烈的地區植被類型比較單一,圍填海活動改變了植被生長的關鍵環境因子,并導致植被元素配比的變化[23]。20世紀70—80年代、90年代和2000—2010年的圍填海活動強度都超出了黃河三角洲濕地生態系統的承受能力,而且呈現為不斷增加的趨勢[24]。

2.5 導致近岸底棲生物棲息地減損與群落破壞

圍填海工程海洋取土、吹填、掩埋等過程帶來近海底質條件和海域底棲生存條件劇變,導致底棲棲息地損失和破碎化,底棲環境惡化,底棲生物數量減少,群落結構改變,生物多樣性降低。對大連凌水灣圍填海產生的懸浮物的環境生態影響進行分析,發現海底沉積物和海水水質變化使海域生態系統受到影響,眾多的底棲生物、浮游生物因棲息和繁殖環境的變換而出現遷移、死亡甚至滅絕[25]。岸線、灘涂、近岸淺海等棲息要素變化對渤海灣近岸海域大型底棲動物群落結構具有顯著的影響,圍填海工程引起的環境變化不利于軟體和甲殼動物生存,導致物種數量減少和多樣性的降低[26]。圍填海工程對底棲生物、浮游生物、魚卵和仔稚魚、游泳動物等海洋生物資源均有突出的影響,例如,毛蚶、四角蛤蜊被掩埋后表現出垂直遷移行為,隨著掩埋深度增加,死亡率逐漸增加,隨著懸浮物暴露時間的延長,幼魚對懸浮物的敏感性逐漸增強[27]。圍填海加劇黃渤海底棲生物棲息地的減損、生物物種多樣性的降低以及平均生物量和豐度的減少,而近海底棲生物棲息地減損和破碎化致使底棲動物分布格局也發生顯著的變化[28]。

2.6 嚴重侵占和破壞海洋漁業資源“三場一通道”

海洋漁業資源是我國海洋經濟持續發展的重要基礎,但是,大規模圍填海占用和破壞“三場一通”,與水環境污染、過度捕撈、氣候變化等并列為漁業資源退化的主要原因。規模化圍填海對海洋漁業資源的影響非常嚴重,主要表現在[29]:工程建設引起海洋屬性永久性改變,導致水質下降、底棲生境喪失、生物多樣性和生物量下降,影響整個食物鏈,導致海岸生態系統退化;導致納潮量減小,水交換能力變差,海岸帶水動力、泥沙和鹽分等物理場條件的顯著變化,進而造成漁業資源產卵場、索餌場、越冬場和洄游通道(即“三場一通道”)等基本條件的萎縮甚至完全消失,高濃度懸浮顆粒擴散場對魚卵、仔稚魚造成傷害,對魚類資源造成毀滅性的破壞;水動力和沉積環境變化導致物質循環過程改變,間接導致周邊海域環境質量惡化、生態退化和生物資源損害。曹妃甸填海工程對沿岸潮流與海流的影響巨大,特別是阻斷淺灘潮溝,大幅度改變周圍地形地貌和沉積物沖蝕淤積,造成海岸環境、生態和資源損害,甚至對整個渤海的物質輸移和魚類洄游也產生顯著的影響[30-31]。圍填海使近岸水域中懸浮物質含量增加,水環境質量下降,導致近岸漁業資源退化,同時,由于對捕撈的限制,使得一些捕撈作業和增養殖產業被迫停止,這在一定程度上嚴重影響了當地漁民的經濟和生活,使當地的漁業發展空間面臨前所未有的轉移壓力[32]。

2.7 對養殖、鹽業、旅游等海洋經濟產業發展造成不利影響

科學合理的圍填海活動可以為沿海經濟社會發展提供大量土地資源,滿足港口碼頭和臨港工業的發展,提供養殖和鹽田生產空間,等,從而為當地帶來新的經濟增長點,促進區域經濟的健康、多樣化、可持續發展,提升地區的經濟實力和社會發展水平[33]。但盲目的、過度的、無序的圍填海存在很多弊端,給傳統產業、低碳型經濟的發展帶來巨大沖擊,尤其是海洋養殖業、海洋制鹽業、海洋運輸業、海洋旅游業等。例如,圍填海占用養殖業和制鹽業發展空間,并由于水動力條件改變和排放廢棄物、污染物而導致海水中懸浮物濃度升高,水環境和底棲環境質量下降,浮游動植物數量銳減,嚴重影響養殖業產量和制鹽業取水環境[34];圍填海一般分布在近岸水域和河口入海處等淺海水域,而這些區域往往是航運功能非常突出的區域,圍填海使海洋水動力條件改變,納潮量明顯減少,造成海灣和河口入海口泥沙淤積、港口淤積等,影響海運船舶的航行,造成航道功能下降,港口功能和經濟效益受損,甚至不得不另擇新港[35]。

2.8 加劇海岸帶自然災害風險和誘發經濟社會系統風險

圍填海導致海岸帶和海洋自然災害風險加劇以及生態環境脆弱性增強,資源環境承載力下降,經濟社會系統與自然環境系統之間矛盾加劇等。圍填海改變海洋水動力條件,造成泥沙淤積,近海淺水區消波能力減弱,加劇風暴潮等海洋災害的破壞作用,并直接對近海防護工程造成較大的影響;水中懸浮物和富營養化物質濃度升高,周邊海域水環境變差,赤潮、水母等生態災害頻發,海洋生物多樣性和生態系統健康遭受巨大威脅[36]。圍填海打破了海陸依存關系的平衡,給海陸之間的協調發展帶來阻礙,曲折的自然岸線變為平直的人工岸線,海灣及河口海域面積縮小,阻塞入海河道,影響洪水下瀉,改變地表-地下間的水循環特征[37]。圍填海侵占和破壞沿海的自然濕地,破壞動物的覓食地,導致許多珍稀物種瀕臨滅絕,很多有價值的濱海旅游資源被破壞;高污染、高重金屬含量等有毒物質富集于貝類、魚類當中,通過食物鏈富集,對人類的身體健康有很大的威脅。圍填海導致海洋資源價值流失、不同利益相關方的矛盾加劇,容易造成社會不穩定因素[38]:填海造地造成沙灘、灘涂等資源消失,許多漁民無法繼續從事海洋漁業生產而收入明顯減少,在剩余勞動力沒有被妥善安置和轉移的情況下,容易激化一定層面的社會矛盾;海洋資源管理涉及多個政府部門,在部門利益與管轄權方面往往存在分歧,容易引發部門與地區之間的矛盾與沖突。

3 我國在圍填海監督管理方面的現狀與問題

渤海圍填海的發展及其環境和生態影響是我國沿海地區的一個縮影,反映了我國在圍填海監督和管理方面的滯后與不足。近幾十年來,我國也在逐漸加強圍填海的監管,例如,2002年實施了《中華人民共和國海域使用管理法》,近年來不斷推進海洋功能區劃、海洋保護區建設等工作,并取得了一定的成績,但是,與圍填海愈演愈烈的發展態勢及其對海岸帶環境生態和經濟社會發展造成的不利影響相比,仍然存在明顯的不足,主要包括:

3.1 行政管理主體不清,職責權限混亂,多頭管理問題突出

我國目前實行的海岸帶與海洋行政管理體制是多部門組成的、多層級的體制,其中,在圍填海的審批、監督與管理方面,涉及國家海洋局、國土資源部、環境保護部、國家林業局、水利部、農業部等部門及其在省市縣的下屬機構。在審批和管理方面,總體上遵循分級分權管理原則,但不同管理部門之間職能既有交叉、又有重疊,不同層級之間的目標原則亦有分歧。在國家層面,多部門同時接受國務院的授權和領導,而國務院直接授權省級政府開發、利用和保護沿海灘涂資源,省級政府負責全省灘涂資源的宏觀指導和管理,沿海市、縣級政府負責轄區內灘涂的開發、建設和管理。職能交叉和重疊現象,以及分級分權管理原則不利于海岸帶灘涂濕地的集中管理、綜合管理和有效保護,是導致我國大規模圍填海愈演愈烈的制度性原因。

3.2 法律法規不健全,缺乏有針對性的、強有力的法律監管和政策約束

《中華人民共和國海域使用管理法》結束了我國為期已久的“無序、無償、無度”用海的歷史,圍填海管理工作開始逐漸加強,但是相關配套的法律法規并不完善,圍填海規劃權限分散在沿海省級政府部門,缺乏全國層面灘涂資源開發與保護的總目標、總原則和圍填海總體規劃;基礎監測和科學研究的不足也制約了海洋功能區劃的科學性、綜合性和權威性,海域的自然屬性和生態價值長期被嚴重低估,灘涂與海域的開發使用及補償金征收等未能建立在生態系統功能和服務的基礎之上,海洋環境和生態系統處于過度開發、透支性開發的狀態。管理部門的職能交叉與重疊也體現在《海域法》、《土地管理法》、《海洋環境保護法》和《漁業法》等法律間的沖突與矛盾,而且,地方和中央之間也存在法律法規方面的矛盾和沖突,等。

3.3 圍填海生態補償機制及后效應評估制度缺位,圍填海“代價”低

海洋生態補償是指海洋使用人或受益人在合法利用海洋資源過程中對海洋資源的所有權人或為海洋生態環境保護付出代價者支付相應的費用,其目的是支持與鼓勵保護海洋生態環境的行為,而不是一味地向海洋索取經濟利益。但是,我國尚未建立起合理的、有效的海洋生態補償機制,與圍填海開發所帶來的經濟效益和所造成的環境與生態服務損失相比,圍填海補償金長期偏低,客觀上放縱了圍填海開發行為。圍填海對環境和生態的影響是長期的、持久的,而且具有階段性,但是我國面臨長期監測數據不足和基礎研究水平滯后的限制,難以實施圍填海工程的長期跟蹤和動態評價,不利于圍填海工程措施的改進以及工程區及其影響區域環境和生態恢復工作的開展。

3.4 圍填海新增土地資源開發利用不合理,行政管理存在空白和空檔期

針對圍填海過程及新增土地資源的海陸行政管理界限未得到清晰劃定,聯動機制也尚未形成,導致圍填海新增土地資源缺乏有效的法律監管和政策約束。新填海區域的經濟發展后勁不足,填海區行政管理存在空白和空檔期。2015年8月12日,位于天津市濱海新區天津港的瑞海國際物流有限公司危險品倉庫發生特別重大火災爆炸事故,造成165人遇難,直接經濟損失達68.66億元;導致此次事故發生的重要原因之一是填海建設的天津新港雖然已經移交給天津市管理,但是各部門違法將多項行政職能委托天津港集團公司行使,造成安全監管工作同企業經營形成內在關系;填海區行政管理存在空白、漏洞,缺乏有效監管機制是天津港事故的重要教訓[39]。

3.5 圍填海新增土地資源高效集約利用機制缺失,資源閑置與浪費問題突出

圍填海行政管理部門分割、區域分割、法律法規缺失等導致和加劇了沿海區域盲目、無序和過度的圍填海開發,圍填海項目論證不充分、審批周期短、工程實施快、審查不嚴、未批先填、化整為零、超標圍填、擅改海域用途等現象普遍存在,甚至存在大量沒有明確實際需求的圍填海新增土地區域;針對圍填海新增土地資源的海域使用權注銷、土地調查登記與確權、土地使用權出讓以及后續監督檢查等的行政管理政策存在空白和空檔期,陸海行政管理的協調聯動機制及銜接措施不到位,導致新增土地不能按期開發,低效益開發,或者違規開發,長期閑置和浪費問題普遍存在甚至非常突出。

3.6 監測數據不足、科學研究滯后,難以滿足圍填海監管和生態恢復的需要

我國海洋科學研究的歷史相對較短,缺乏長期的觀測和監測數據,基礎研究發展滯后,難以滿足圍填海規劃、優化選址、工程方案制定、環境效應評估、生態損害評估、生態補償標準計算與補償政策制定以及圍填海工程后效應評估等工作的需求,嚴重制約了圍填海監督管理工作的科學化,也阻礙了圍填海工程及其影響區域生態恢復工作的開展。

3.7 公眾和利益相關方的參與不足

長期以來,自然資源開發利用和監督管理領域公眾及利益相關方的參與率低、參與成效不顯著。一方面,是地方管理部門及圍填海實施方漠視現存的法律法規中賦予公眾的權利,違規圍填,侵占群眾和利益相關方的利益、權利與機會;另一方面,也是由于法律法規的宣傳不到位,群眾參與圍填海過程監督管理的意識、積極性和能力有待提高。

4 政策與建議

基于上述分析,提出未來時期圍填海監督管理的政策建議,如下:

4.1 改革和優化圍填海管理體制,建立陸海協調與聯動機制,完善法律法規

重點是加強國家層面圍填海的整體性規劃和宏觀管控,強調地方層面的圍填海規劃必須符合國家層面整體規劃的原則和目標。改革現存的由多部門組成的多層級的管理體制,理順圍填海監管中的陸海行政分割,建立貫穿各個層級和部門的陸海協調與聯動機制,消除圍填海行政管理中的空白和空檔期;成立海岸帶綜合管理機構,從政策法規制定和完善、圍填海規劃與審批、海岸帶紅線區劃定、海岸帶生態恢復等方面出發,推進綜合管理;制定和出臺綜合的“海岸帶管理法”,從法律和政策層面消除海岸帶綜合管理和圍填海監管的漏洞和政策矛盾。

4.2 嚴格執行生態紅線制度,控制圍填海的規模與速度,推進和優化保護區建設

2012年國家海洋局印發《關于建立渤海海洋生態紅線制度的若干意見》,在自然岸線保有率、海洋生態紅線區面積比例、陸源入海直排口污染物排放達標率、海水水質達標率等方面提出了明確目標。2016年國務院辦公廳印發《濕地保護修復制度方案》,實行濕地面積總量管控,到2020年全國濕地面積不低于0.53億hm2,其中自然濕地面積不低于0.47億hm2,新增濕地面積20萬hm2,濕地保護率提高到50%以上。2017年正式施行《海岸線保護與利用管理辦法》,海岸線納入海洋生態紅線管理,制定了2020年全國自然岸線保有率不低于35%的目標。當前及未來,建議進一步強調如下目標和措施:一是紅線區劃定的科學性,并制定可落地的配套政策和監管措施;二是保護區劃定的科學性,重點針對生態系統功能和服務突出或重要的區域,科學劃定新的保護區和優化現有保護區;三是借鑒美國的“濕地緩解銀行”、“保護地役權”等制度,將其應用于我國灘涂濕地和自然岸線的保護。

4.3 開展對已圍填區及其周邊海域環境和生態的恢復與重建

堅持自然恢復為主、人工修復相結合的原則,通過加大各級財政支持,推進圍填海區域及其周邊海域環境和生態的恢復與重建工作,對集中連片、破碎化嚴重、功能退化的自然濕地進行修復和綜合整治,優先修復生態功能嚴重退化的國家和地方重要濕地。將污染清理、自然濕地和岸線恢復、海域環境修復、濕地植被恢復、“三場一通道”恢復、鳥類棲息地恢復、有害生物防治、陸海生態連通性維持和恢復、海岸帶生態災害防治等作為重要目標,逐漸恢復海岸帶灘涂濕地的生態功能,維持濕地生態系統健康。在渤海區域,建議重點目標包括:重要漁業資源“三場一通道”保護和恢復、海草床生境保護與恢復、河口濕地保護與恢復、陸海生態連通性維持和恢復、海洋低氧區環境修復、石油污染防治、有害藻類和水母災害防治等。

4.4 強化對已圍填區新增土地資源的監管和集約優化利用

海域使用權與土地使用權已經分別在《海域使用管理法》和《土地管理法》等法律中得到了規范,同時,又均在我國《物權法》中得到確認。但是,進一步促進海域使用權和土地使用權在法律上的無縫銜接,是沿海區域強化已圍填區新增土地資源監管、促進其集約優化利用的關鍵。建議從圍填海區域的權利歸屬、權利期限、權利登記、有償使用制度、規劃制度、違法填海造地形成土地的處理等方面出發,完善現有的政策法規體系,重點是修訂《海域使用管理法》,增加各項制度銜接的方法,消除法律規范間的沖突與空白,實現海域使用權和土地使用權的無縫銜接。

4.5 加強基礎觀測體系建設,大力促進科學研究的發展

重點從海洋環境、海洋生物、海洋生態、海洋漁業、海洋動力、海洋災害等學科領域基礎觀測、監測和科學研究的角度出發,加快推進“空-天-地-海”相結合的,以網絡化、信息化、自動化、多平臺等為基本特點的海岸帶和海洋基礎觀測與監測技術體系建設,形成覆蓋面寬、多學科、實時、動態、立體的綜合觀測和監測網絡,在此基礎上,建立觀測數據管理、使用、共享的政策體系和技術系統,促進基礎觀測數據的共享和推廣,同時,加大基礎研究的投入力度,促進多學科基礎研究的發展。通過觀測體系建設和科學研究的發展,為圍填海規劃和選址、圍填工程方案設計、圍填海項目環境評價、圍填過程環境與生態效應實時監測、圍填海生態補償、圍填后效應評估、圍填區及其毗鄰區域環境與生態恢復等工作提供可靠的基礎數據和堅實的科技支撐。

4.6 促進公眾、利益相關方及非政府組織的廣泛參與

重點加強如下工作:加強海岸帶和海洋相關的法律法規、政策和基礎知識的宣傳力度,提高公眾的認知水平、法律意識以及利益相關方維護自身利益的意識;建立圍填海項目審批、實施和監管等全過程的公眾參與機制,如,普法宣傳欄、項目審批聽證會和公示制度,等;出臺政策和措施,鼓勵國內外相關領域的非政府組織,如,世界自然基金會、國際鳥盟、濕地國際等,積極參與到海岸帶資源環境管理相關的事務中。

綜上所述,本文從面積變化、岸線變化2個角度出發,分析和揭示了20世紀40年代初以來渤海圍填海的格局—過程特征,并基于文獻,總結渤海圍填海所導致的環境和生態危害,進而分析了我國圍填海監督管理的現狀和問題,在此基礎上,提出政策建議。通過研究,以期進一步引起對圍填海危害性的重視,并為“拯救渤海”提供借鑒。

參考文獻(References):

[1] 侯西勇, 毋亭, 王遠東, 徐新良, 陳晴, 于良巨. 20世紀40年代以來多時相中國大陸岸線提取方法及精度評估. 海洋科學, 2014, 38(11): 66- 73.

[2] 侯西勇, 侯婉, 毋亭. 20世紀40年代初以來中國大陸沿海主要海灣形態變化. 地理學報, 2016, 71(1): 118- 129.

[3] Hou X Y, Wu T, Hou W, Chen Q, Wang Y D, Yu L J. Characteristics of coastline changes in mainland China since the early 1940s. Science China Earth Sciences, 2016, 59(9): 1791- 1802.

[4] 李加林, 楊曉平, 童億勤. 潮灘圍墾對海岸環境的影響研究進展. 地理科學進展, 2007, 26(2): 43- 51.

[5] Kang J W. Changes in tidal characteristics as a result of the construction of sea-dike/sea-walls in the Mokpo coastal zone in Korea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 1999, 48(4): 429- 438.

[6] 趙鑫, 孫群, 魏皓. 圍填海工程對渤海灣風浪場的影響. 海洋科學, 2013, 37(1): 7- 16.

[7] 黃娟, 高松, 連喜虎, 李杰. 環渤海集約用海工程對渤海潮汐系統的影響研究. 海洋開發與管理, 2014, 31(10): 23- 29.

[8] 張鵬程, 孫林云, 諸裕良. 渤海灣圍填海對三河口海域水動力及含沙量的影響. 中國港灣建設, 2015, 35(10): 6- 12.

[9] 徐唯強. 萊州灣圍填海工程對區域水沙動力環境的影響[D]. 大連: 大連理工大學, 2016.

[10] 陸榮華. 圍填海工程對廈門灣水動力環境的累積影響研究[D]. 廈門: 國家海洋局第三海洋研究所, 2010.

[11] Lee H J, Chu Y S, Park Y A. Sedimentary processes of fine-grained material and the effect of seawall construction in the Daeho macrotidal flat-nearshore area, northern west coast of Korea. Marine Geology, 1999, 157(3/4): 171- 184.

[12] 張子鵬. 遼東灣北部現代沉積作用研究[D]. 青島: 中國海洋大學, 2013.

[13] 任鵬. 龍口灣海區沉積環境研究[D]. 青島: 青島大學, 2016.

[14] 祝賀, 孫志高, 衣華鵬, 王傳遠, 任鵬. 曹妃甸近岸表層沉積物粒度和粘土礦物分布特征研究. 地球與環境, 2017, 45(3): 306- 313.

[15] 張華, 李艷芳, 唐誠, 鄒濤, 于靖, 郭凱. 渤海底層低氧區的空間特征與形成機制. 科學通報, 2016, 61(14): 1612- 1620.

[16] 劉明華. 遼東灣北部淺海區底泥砷元素形態特征. 地質與資源, 2010, 19(1): 32- 35, 41- 41.

[17] 秦延文, 鄭丙輝, 李小寶, 張雷, 時瑤, 曹偉. 渤海灣海岸帶開發對近岸沉積物重金屬的影響. 環境科學, 2012, 33(7): 2359- 2367.

[18] 朱永貴. 集約用海對海洋生態影響的評價研究[D]. 青島: 中國海洋大學, 2012.

[19] 陳燕珍, 孫欽幫, 王陽, 陳兆林, 張沖. 曹妃甸圍填海工程開發對近岸沉積物重金屬的影響. 海洋環境科學, 2015, 34(3): 402- 405.

[20] 狄乾斌, 韓增林. 大連市圍填海活動的影響及對策研究. 海洋開發與管理, 2008, 25(10): 122- 126.

[21] 索安寧, 張明慧, 于永海, 韓富偉. 曹妃甸圍填海工程的海洋生態服務功能損失估算. 海洋科學, 2012, 36(3): 108- 114.

[22] 馬龍, 張洪欣, 蘇婕, 路曉磊, 孟濤, 馬志忠. 圍填海對濰坊北部沿海地區濕地生態系統服務功能損害影響研究. 激光生物學報, 2014, 23(6): 620- 625.

[23] 宋紅麗. 圍填海活動對黃河三角洲濱海濕地生態系統類型變化和碳匯功能的影響[D]. 長春: 中國科學院研究生院(東北地理與農業生態研究所), 2015.

[24] 靳宇彎, 楊薇, 孫濤, 李銘. 圍填海活動對黃河三角洲濱海濕地生態系統的影響評估. 濕地科學, 2015, 13(6): 682- 689.

[25] 于大濤. 填海工程懸浮物擴散及環境生態影響研究[D]. 大連: 遼寧師范大學, 2010.

[26] 張壯壯. 渤海灣近海棲息地變化對大型底棲動物群落結構影響的研究[D]. 上海: 上海海洋大學, 2014.

[27] 王娟娟, 繳建華, 馬丹, 陳永平, 李春青. 圍填海吹填淤泥及懸浮物對天津海域海洋生物資源的急性毒性效應. 漁業科學進展, 2016, 37(2): 16- 24.

[28] 李寶泉, 李曉靜, 周政權, 劉甜甜, 楊陸飛, 陳琳琳. 圍填海及其對底棲生物群落的生態效應. 廣西科學, 2016, 23(4): 293- 298.

[29] 中國科學院學部. 我國圍填海工程中的若干科學問題及對策建議. 中國科學院院刊, 2011, 26(2): 171- 173, 141- 141.

[30] 尹延鴻. 對河北唐山曹妃甸淺灘大面積填海的思考. 海洋地質動態, 2007, 23(3): 1- 10.

[31] 季榮耀, 陸永軍, 左利欽. 渤海灣曹妃甸深槽形成機制及穩定性分析. 地理學報, 2011, 66(3): 348- 355.

[32] 高文斌, 劉修澤, 段有洋, 董婧. 圍填海工程對遼寧省近海漁業資源的影響及對策. 大連水產學院學報, 2009, 24(S1): 163- 166.

[33] 蘭香. 圍填海可持續開發利用的路徑探討——以環渤海地區為例[D]. 青島: 中國海洋大學, 2009.

[34] 孫吉亭. 漁港圍填海問題探討. 中共青島市委黨校 青島行政學院學報, 2012, (2): 49- 52.

[35] 戴桂林, 蘭香. 基于海洋產業角度對圍填海開發影響的理論分析——以環渤海地區為例. 海洋開發與管理, 2009, 26(7): 24- 28.

[36] 曹宇峰, 林春梅, 余麒祥, 孫霞. 簡談圍填海工程對海洋生態環境的影響. 海洋開發與管理, 2015, 32(6): 85- 88.

[37] 曹湛. 濱海城市填海城區綜合防災規劃研究[D]. 天津: 天津大學, 2014.

[38] 薛山. 填海造地的海洋資源產權價值流失與測度研究[D]. 青島: 中國海洋大學, 2013.

[39] 國務院調查組. 天津港“8·12”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故調查報告. 北京: 國務院調查組, 2016.