居家養老與家庭照護的現實矛盾與對策

張 露

(四川理工學院基層司法能力研究中心,四川 自貢 643000)

我國老齡化的人口結構呈現出高齡化、少子化、空巢化、失能化,“四化并發”的特點,這就給老年人的照護帶來了更大的困難。老年人長期照護制度已經成為繼養老、醫療、失業后的又一重要社會保障制度。

1 老齡化現狀

根據國家統計局《2014年國民經濟和社會發展統計公報》,截止2014年年末,全國大陸人口為136 782萬人,其中60歲及以上人口為21 242萬人,占總人口比例為15.5%;65歲及以上人口為13 755萬人,占總人口數占比10.1%〔1〕。另據國家統計局《2010年第六次全國人口普查主要數據公報》顯示:大陸共133 972 482人中,60歲及以上人口為177 648 705人,占13.26%,其中65歲及以上人口為118 831 709人,占8.87%〔2〕。短短4年時間,60歲及以上人口的增長比高達2.24%。我國已經進入老齡化社會,而且老人人口基數大、增長快。

2 居家養老與家庭照護的現實矛盾

2.1長期照護需求增加 老年人年齡的增長,身體健康狀況相應會有所下降,身體功能將不斷衰退。根據《2013年中國衛生統計年鑒》的數據顯示,在2003年和2008年的國家衛生服務調查中,65歲以上老年人的慢性病患病率從2003年的538.8‰上升到2008年的645.4‰;而住院率(2003年84.1‰,2008年153.2‰)5年就翻了近一番;對于2 w患病率也從2003年338.3‰提高到了465.9‰。從這組數據可以看出老年人的身體健康問題逐年增加,老年群體對照顧的需求也在逐年加大。調查顯示老年人年齡每增加5歲,失智癥(老年性癡呆癥)的發病率就會增加1倍;85~90歲時,罹患該病癥的老年人將高達25%~33%,即每3~4位老年人中,就有一位需要接受長期照護服務〔3〕,失能老人尤其如此。

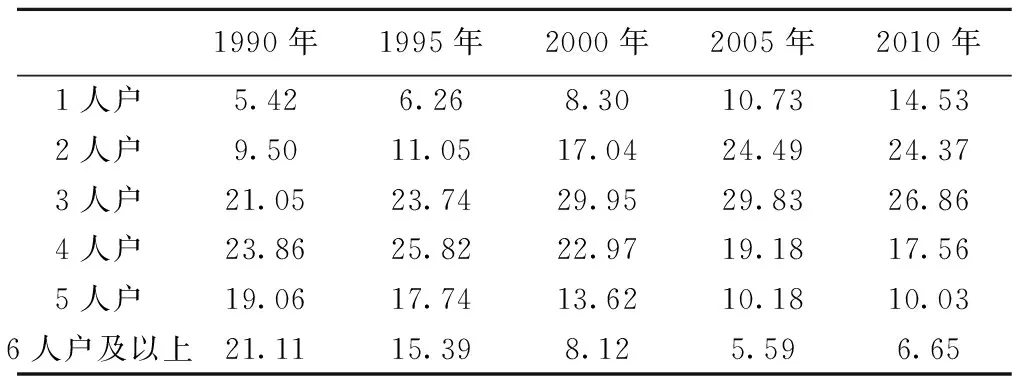

2.2照護功能弱化 受傳統文化的影響,養兒防老的家庭照護為我國主要的養老照護模式。在我國向現代化邁進的過程中,家庭作為社會的基本細胞的本質并未發生根本變化,但是其功能卻隨著社會、經濟與科技的發展、社會成員的生活質量的提高而發生了轉變。近20多年來,我國家庭結構由傳統的以大家庭、主干家庭為主逐漸變為以核心家庭為主體,小型化、核心化的家庭模式是未來發展趨勢,見表1。

表1 1990~2010年我國家庭結構的發展趨勢(%)

同時,人口流動加劇,2010年居住地與戶口登記地所在的鄉鎮街道不一致且離開戶口登記地半年以上的人口為261 386 075人,同2000年第五次全國人口普查相比增長81.03%。人口流動從另一個層面也導致了老年戶、空巢家庭的增加,根據第六次全國人口普查〔2〕所統計的我國老年空巢家庭已占比達31.77%。這種代際分離的居住方式導致子女無暇照護或照護不周的情況時有發生,也使得傳統的家庭照護模式不可持續。

2.3專業服務缺乏 長期照護內容包括從飲食起居照料到急診或康復治療等一類正規和長期服務〔4〕。據老齡科學研究中心課題組〔5〕指出,2010年末我國城鄉部分失能和完全失能老年人約3 300萬,占總體老年人口的19.0%,其中完全失能老年人1 084.3萬,占總體老年人口6.25%。這些失能老人的日常生活需要有人照料,特別是完全失能的老年群體,更需要照護者具有專業的醫療知識和規范的護理技能。

然而當前的居家養老仍依靠的是傳統家庭養老,對于身體健康的老人來說,這一養老模式無疑是最優的選擇。但是,對于有照顧需要的失能老人家庭,則需要有家庭成員承擔家庭照護的責任。2010年上海市老年人口長期照護調查結果發現,30.30%的家庭認為照護長期失能老人最大的困難在于專業護理知識缺乏〔6〕,這不僅不能使他們維持正常的生活狀態,而且使承擔家庭照護的照護者力不從心、身心疲憊,由此給照護者帶來了沉重的心理負擔,這對被照護者的護理也非常不利。

根據我國的文化傳統,以家庭養老和社區養老相結合的居家養老模式將會是中國式養老的發展趨勢。目前,由政府牽頭的建設社區服務機構已經初具規模,大多數社區的硬件設施是上去了,但是護理人員的數量、質量卻存在嚴重問題。首先,社區照護中的養老服務工作人員特別是護理人員年齡普通偏大,大部分是50歲左右的中年婦女(接近80%)〔7〕。這樣的年齡和性別結構使得護理隊伍活力不足、穩定性差,在一定程度也影響了護理的質量。特別是以中年婦女作為護理主力軍,由于身體、年齡方面的原因,使得照護工作中的體力活則難以勝任。其次,從學歷結構(小學及以下學歷19.40%、初中60.00%、高中或中專13.30%、大專及以上7.00%)上來看〔8〕,當前社區照護人員的文化程度普遍偏低,初中及其以下學歷的照護人員占近80%,他們對于新知識的攝入難度較大,導致他們難以為失能老人提供專業的護理。第三,社區照護人員接受培訓的情況不容樂觀。根據調研數據顯示,58.8%的社會照護人員從未接受過專業培訓,而接受長期培訓的人員反占0.2%〔8〕。如果加上培訓內容不切實際、培訓機構不專業、受訓人員接受能力不強,更加影響了照護服務的質量。

2.4經濟負擔沉重 由于因病致貧、因病返貧的現象普遍存在,特別是農村地區,一個家庭成員生大病基本上就意味著一個家庭被拖垮。對于城市老人,即便可以通過醫療保險來承擔部分醫療費用,但大多數老人還需要動用個人收入或儲蓄來支付高昂的醫療費用或者子女來承擔。其實,部分失能老年人長期住院并非由于治療的需要,而是由于沒有合適的護理機構和照護人員。因此,建立一套居家養老的照護體系,提供價格相對低廉的照護設施和服務以節省昂貴的醫療支出,著實是一種非常有效的辦法。

3 居家養老照護體系構建的思路與對策

3.1設立強制老年長期照護保險(LTCI)制度 LTCI在發達國家早就出現,該制度在分散和轉移國家基本養老保險面臨的壓力與風險,穩定勞動關系,提高企業退休人員生活水平,促進金融服務業發展和資本市場發育成熟等方面都將發揮重要作用。世界衛生組織在2009年發表了一系列有關長期照護的研究〔9〕報告,提出對長期照護首先是需要立法組織LTCI。老年人長期照護是以政府為主導、社會組織等機構為主力,家庭參與的體系,因此政府對此所承擔的責任要相對多些。根據國外的做法,保險資金給付中政府承擔的份額一般都在1/3以上,有些國家則達到一半(如日本,中央政府承擔25%和地方政府承擔25%)。對于貧困老年人〔如沒有子女的孤寡老人或者說三無(無法定贍養人、無固定生活來源、無勞動能力)的老人來講〕的LTCI資金全部由財政負擔。同時,個人和用人單位也應當在LTCI的資金方面承擔一定份額。LTCI作為一種社會保險制度,實行強制性參與,否則會出現國家財政大量用于支付老年人長期照護費用的情形,將導致國家財政不堪重負。因此,對于較高收入的老年人,鼓勵其參加自愿性的商業照護保險,資金由個人負擔,以提高其保障水平。

在當前的老年照顧體系中,由于照顧對象幾乎都是高齡者,費用迅速增加,尋找新財源已勢在必行。一些國家(如法國、德國)正在設法與養老保險基金機構協商,希望通過養老保險基金來支持老年人照顧服務的實施;還有些國家正在利用民間團體和社會的力量,增加老年人照顧的財源,從而滿足資金需要〔10〕。國外的經驗說明,落實綜合財源是老年人照顧體系順利運行的重要條件,這也是我國準備建立老年人照顧體系所必須面對的課題。

3.2建立長期有效的照護服務機構 當前的照護模式主要有家庭照護、社區照護和機構照護三種類型組成。首先,家庭照護是最傳統也是最常見的一種照護模式,雖然該模式對于老年人的長期照護具有基礎性的作用,但是其局限性也比較突出,隨著人口老年化的加劇和家庭小型化,家庭照護的力量進一步萎縮,這就對采用家庭照護的老年人養老現狀擔憂。在西方國家,老年社區照護是最為普遍、最受歡迎和服務范圍最廣泛的照護模式。在社區的服務機構中,通過提供一些解決老年人日常生活困難相關的照顧與護理等社會化服務,既可以滿足老年人的心理需求、也可以節約家庭開支。以社區為基礎的慢性病管理,是慢性病防治的一種經濟有效的方式〔11〕。另外,養老機構照護也是一種不可或缺的模式,一般由老年護理院、專科性或者綜合性老年醫院承擔服務照護。

我國需建立以社區照護為主,家庭照護和養老機構照護為輔的老年人長期照護體系。對于基本能夠自理的老人,主要采用家庭照護;對于部分喪失生活自理能力的老年人,主要由社區照護;對于因疾病而生活不能自理的老年人,則主要采用養老機構照護。

3.3培訓照護護理專業人才 隨著老年人口的劇增,不論是社區照護,還是養老機構照護,需要照護的老年人越來越多,因此培養專業護理人員勢在必行。首先,各級院校盡快啟動老年照護護理人員的培養模式,培養老年長期照護專業人才,以提高老年照護的專業水平。其次,針對當前護工隊伍中,下崗職工和外來務工人員較多,則需要對他們開展免費專業資格培訓,邀請專家對他們進行專業培訓,并取得相應的職業資格證書。護工隊伍的職業化,既提高老年照護的服務質量,也可以促進老年服務市場的規范化。最后,建立合理的激勵機制,將養老護理崗位納入公益性崗位給予適當的補貼。

3.4制定照護服務監管措施 隨著社區照護和養老機構照護的涌現,國家制定相應的監督監管措施對其行為進行監督是必要的。很多發達國家都將長期照護質量監管列入政府工作日常,在英國,政府勞動部門主要承擔長期照護服務的質量管理,由該部門調節市場與公益服務之間的矛盾;在日本,通過發展長期照護服務保障項目來整合多方資源以提升服務項目的質量,如通過在社會網絡、政府和服務商之間建立較穩定、有效的交流機制,共同采取先進可行的服務方式;而美國的監管措施則包括通過網絡公開各照護機構的評估信息、搜集接受長期照料的老人的資料等。加強監管的措施可以在很大程度上提升長期照護服務的質量。

4 參考文獻

1國家統計局.2014年國民經濟和社會發展統計公報〔EB/OL〕.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150226_685799.html.

2國家統計局.2010年第六次全國人口普查主要數據公報(第1號)〔EB/OL〕.http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/201104/t20110428_30327.html.

3陶映荃.2015年:中國至少有1200萬老年人需要長期照護服務〔N〕.工人日報,2010-08-04(007).

4裴曉梅.形式多樣的長期照護服務應貫穿養老過程的始終〔J〕.人口與發展,2009;(4): 55-7.

5中國老齡科學研究中心課題組.全國城鄉失能老年人狀況研究〔J〕.殘疾人研究,2011;(2):11-3.

6武學慧,唐幼純,王 維.上海市老年長期護理(LTC)需求實證分析〔J〕.勞動保障世界,2010;(10): 11-12.

7白利民,白婧文.江蘇省養老護理人員現狀調查分析〔J〕.中華護理教育,2011; 8(7): 322-3.

8裴曉梅.長期照護社會保險的世界趨勢與中國推薦〔J〕.上海城市管理,2010;(1):26-9.

9肖 云,楊光輝,我國社區居家養老服務人員隊伍結構優化研究〔J〕.西北人口,2013; 34(6): 95-9.

10王維達,童 林.老年人照顧體系的建立及其法律完善〔J〕.同濟大學學報(社會科學版),2005;16(2):103-8.

11劉盼盼,王紅妹,郭岸英.以社區為基礎的常見慢性病疾病管理〔J〕.中華醫院管理,2010;26(3):207-9.