我國工業部門環境污染排放變化的驅動因素

——基于“十二五”工業排放數據的實證研究

蒯 鵬 ,束克東 ,成潤禾 (.合肥工業大學經濟學院,安徽 合肥 3000;.北京師范大學環境學院,北京00875)

工業部門是國民經濟的支柱,也是污染排放的大戶.以大氣污染物為例,2015年,全國二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)和煙(粉)塵排放中,工業部門分別占到83.7%、63.8%和80.1%[1].在生態文明發展理念的指引下,我國工業部門節能減排取得較大成效.統計顯示:與 2011年相比,2015年工業總產值增加了 20%,但多種污染物排放出現下降:工業廢水、化學需氧量(COD)、氨氮(NH4+-N)、SO2、NOx分別下降了15%、21%、25%、26%、34%;盡管工業廢氣和煙(粉)塵排放量分別增加2%和 8%,但增長勢頭得到抑制.為了更加深入地推進生態文明建設,有必要對“十二五”時期工業部門污染排放變化進行剖析,找出其驅動因素,從而為進一步污染減排提供更具針對性的指導.

當前,識別影響資源環境變化的驅動因素,常采用指數分解方法(IDA),它是將綜合的資源、環境指標,如能源消耗(量或強度)、污染物排放(量或強度)進行分解,以定量識別與其有關的驅動因子的一類方法體系.自提出以來,該體系在資源環境影響分析中得到廣泛的應用和發展,其中基于Kaya恒等式的LMDI方法最為常用[2],常見于碳排放驅動因素研究[3-6]、能源消耗驅動因素研究等[7].在有關研究中,經濟規模和結構、人口規模、能源消耗或污染排放強度等因素受到廣泛關注,但對于何種因素對資源環境對改變起主要作用,當前尚未得出一致對結論.部分學者認為經濟規模是最主要的驅動因素[3-4,7-8],但也有一些學者認為強度效應(技術效應)為最主要驅動[9-11].劉滿芝等對我國主要大氣污染物的影響因素分析后認為,大氣污染治理已由規模和結構拉動型轉為技術和規模拉動型,各省間技術效應和結構效應差別較大、規模效應差異小[12].Jeong和Kim認為 2001年后,隨著高油價的增長,韓國溫室氣體排放變化的驅動因素更主要表現為結構效應和強度效應[12].

鑒于此,本研究首先對我國“十二五”時期工業污染物排放變化的驅動因素進行識別,以揭示本階段污染物變化的主要影響因素,并與前人研究結果進行對比分析.同時,制度因素(特別是與產業調整有關的政策)是更深層次的驅動因素,也可能是導致不同學者研究結論差異的原因,但當前的研究對其關注尚不多.Jeong等[5]、Levinson等[11]雖然關注了制度的作用,但主要關注貿易政策或金融政策.梁賽和張天柱分析了多種政策對經濟-環境系統的影響,但主要是將政策作為一種“輸入”以模擬經濟系統的產出和污染排放,并未分析政策的驅動效應,也未分析產業政策的影響[13].考慮到我國當前大力推進產業結構優化調整,可能對污染排放變化起到關鍵的推動作用,本研究進一步以石油化工等典型行業為例,分析了“去產能”政策的規模、結構等驅動效應,對當前的研究作了有益補充,并為進一步的污染減排提供借鑒.

1 方法和數據

本文采取 LMDI方法對“十二五”時期我國工業部門環境污染排放變化的驅動因素進行識別.自LMDI方法創立以來,經過發展共衍生出8個模型.本研究先對其8個模型進行梳理,在此基礎上選擇更加合適的模型.

1.1 LMDI模型

LMDI模型由Ang和Choi在1997年提出,目前已發展成為驅動因素分析中的主流方法之一.與以往的分解方法相比,LMID用對數平均權重替代算術平均權重,從而消除了分解后的殘差,使分解結果更具有解釋力,而且能夠處理數據中的零值(以不影響結果的極小值代替0),因而得到廣泛的應用[14].

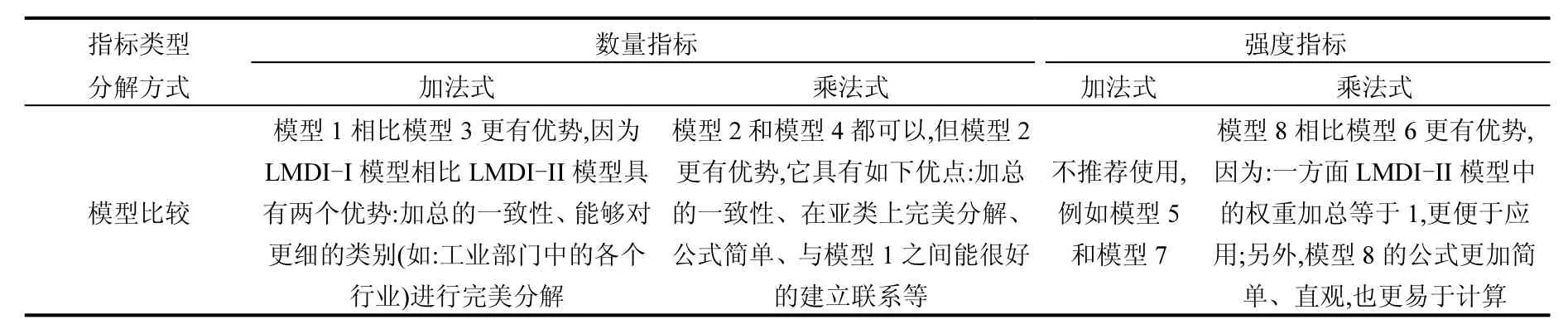

表1 8個LMDI模型的選擇標準Table 1 Criteria for the selection among the 8LMDI models

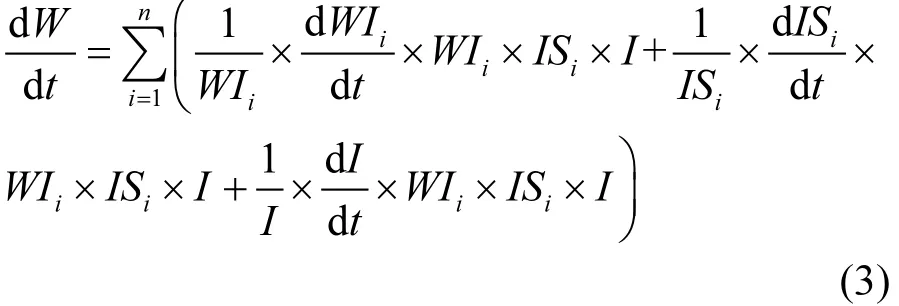

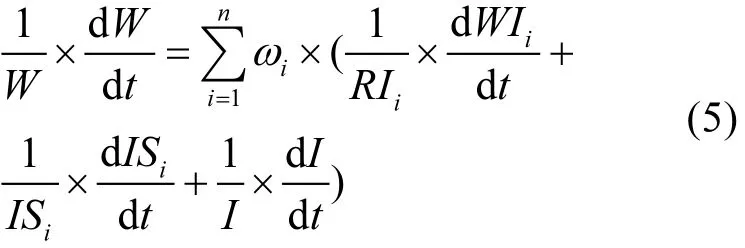

LMDI包括兩種范式:LMDI-I和 LMDI-II,并隨著分解對象和分解方式的差異,衍生出 8個模型,其中每一個模型都是從:數量指標和強度指標、加法式分解和乘法式分解、LMDI-I和LMID-II 3個集合中各擇其一組合而成,例如其模型1是對數量指標,利用LMDI-I方法,采用加法式分解,得到“規模”、“結構”、“強度”3種效應[2].所謂規模效應,即保持產業結構和排放強度不變,隨著對產業規模的優化導致污染排放的變化;結構效應或強度效應類似,均是在控制其它兩個因素不變的情況下,考察單一因素對污染物排放的影響,這種思想可由公式(3)體現.通過公式(3),污染物排放變化被分解為“規模”、“結構”、“強度”3種效應之和.

Ang[2]詳細闡述了上述8種模型之間的差異,并給出模型選擇的建議,見表1.

1.2 模型設置

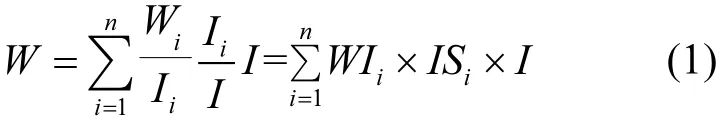

首先基于Kaya恒等式,有:

式中:W為污染物排放量;I為工業總產值;i為工業部門類別;Ii為第i工業部門中的產值;Wi為第i工業部門中的污染物排放;ISi為第 i工業部門產值占全部工業產值比重;WIi為第i工業部門單位產值對應的污染物排放量.

按照 LMDI-2的分解模式進行分解,過程如下:

首先,式(1)兩邊同時對時間t求導:

進一步化為:

(2)公式兩邊同時除以W:

令,則上式化為:

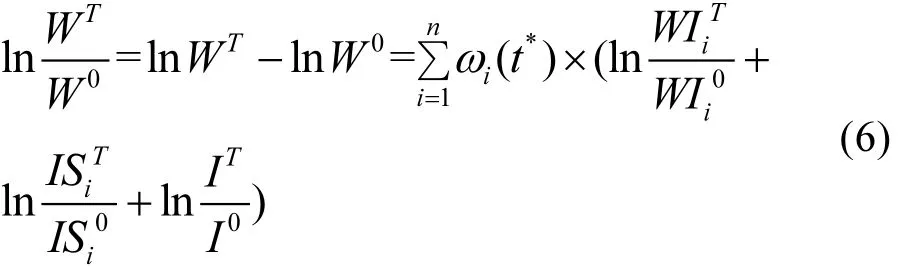

(4)對兩邊在時間[0,T]內進行積分:

對上式兩邊求以e為底的指數:

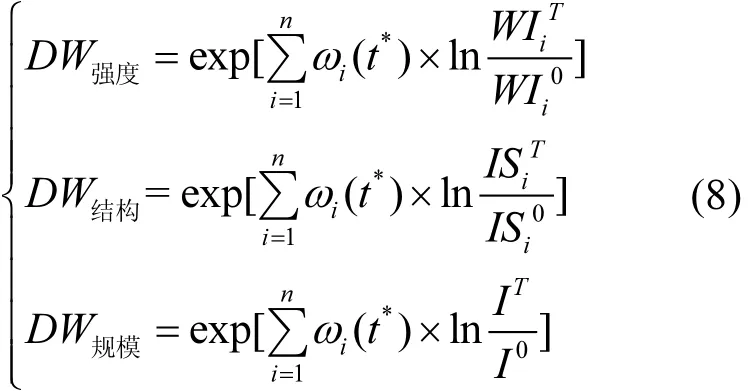

對各效應定義如下:

其中DW強度、DW結構、DW規模與式(8)中的指數式一一對應,分別代表由污染物排放強度、經濟占比、經濟規模3個因素對應的減排效應.

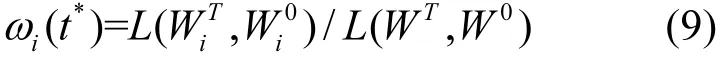

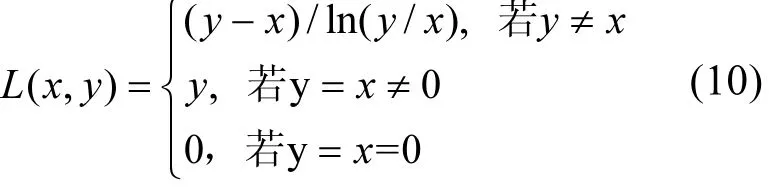

權重函數由ωi=Wi/W在t*處給出,t*∈[0,T].根據LMDI思路,

式中:權重L(x, y)由下式給出:

1.3 數據說明

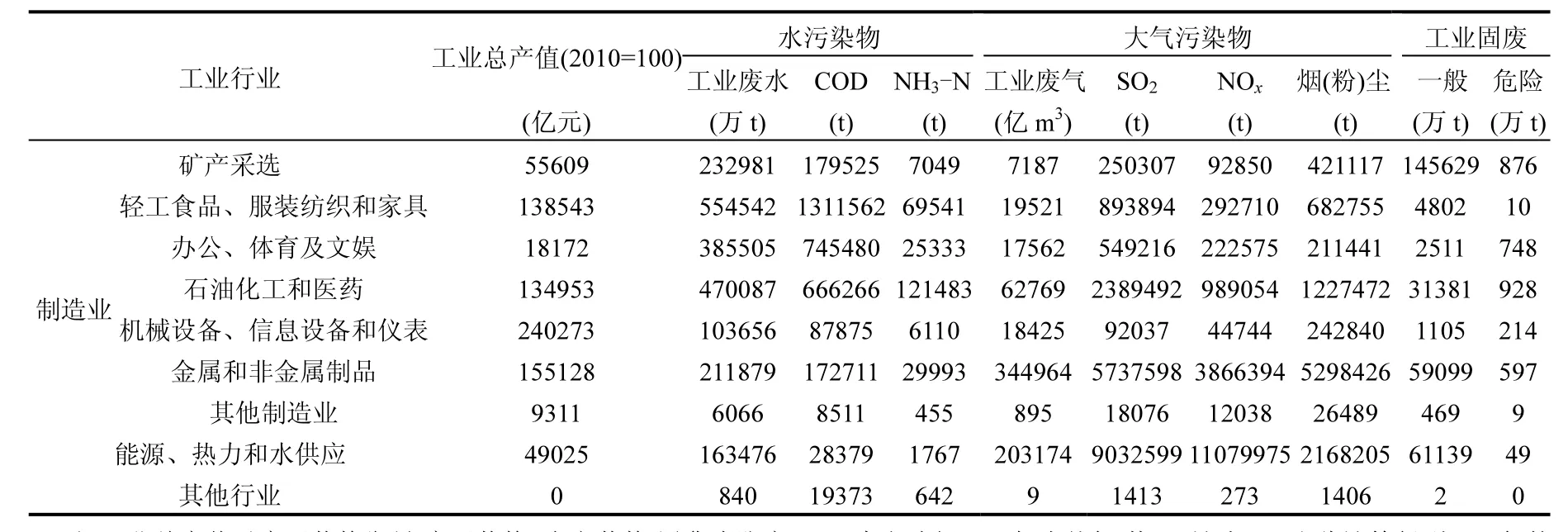

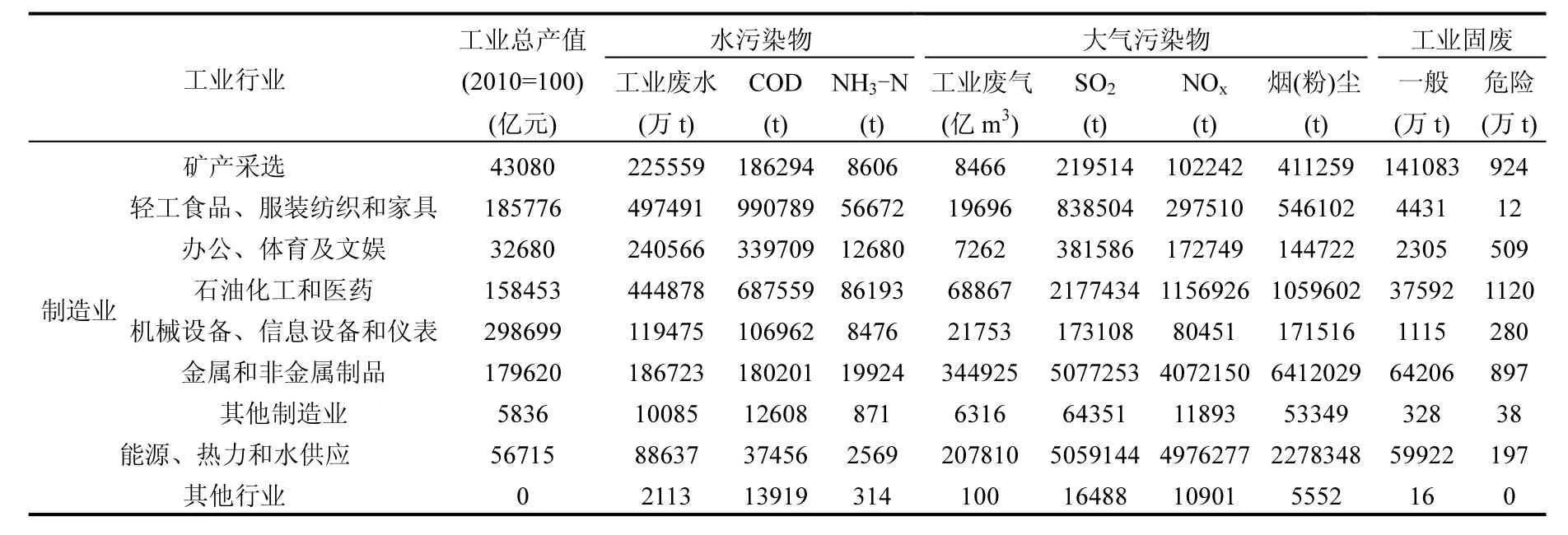

各行業污染排放數據來自《中國環境統計年鑒》[1](以下簡稱環境年鑒),工業總產值數據來自《中國工業統計年鑒》[15](以下簡稱工業年鑒),并根據歷年CPI折算成不變價格.其中,我國工業部門共分成 42個行業,為簡化計算,本文對類似的或關聯性強的行業進行合并,共得9類“行業”,見表2和表3.其中,“礦產采選”對應環境年鑒或工業年鑒中自“煤炭開采和洗選業”到“其他采礦業”7個行業;“輕工食品、服裝紡織和家具”對應年鑒中自“農副食品加工業”到“家具制造業”9個行業;“辦公、體育及文娛”對應自“造紙及紙制品業”到“文教、工美、體育和娛樂用品制造業”3個行業;“石油化工和醫藥”對應自“石油加工、煉焦和核燃料加工業”到“橡膠和塑料制品業”5個行業;“機械設備、信息設備和儀表”對應自“通用設備制造業”到“儀器儀表制造業”7個行業;“金屬和非金屬制品”對應自“非金屬礦物制品業”到“金屬制品業”,同時考慮到“金屬制品、機械和設備修理業”與上述行業接近,也并入此類,共5個行業;“其他制造業”對應“其他制造業”和“廢棄資源綜合利用業”2個行業;“能源、熱力和水供應”對應自“電力、熱力生產和供應業”到“水的生產和供應業”3個行業;另外剩余一個“其他行業”,與年鑒相同.但由于工業年鑒未統計2011和2015年“其他行業”的總產值數據,因此本文采用其他 8類合并的“行業”數據(即加總數據)進行LMDI分解計算.

表2 2011年分行業工業總產值及污染物排放Table 2 Gross output value and air pollutants emission for the different industries in 2011

表3 2015年分行業工業總產值及污染物排放Table 3 Gross output value and air pollutants emission for the different industries in 2015

此外,上述兩表中,針對水污染物和大氣污染 物,均使用年排放量數據,但對工業固廢則使用的是年產生量數據,主要是由于環境年鑒中工業固廢的年排放量包括兩部分:當年的新增排放、往年儲存的工業固廢在當年的排放;因此使用“排放量”難以反映工業部門在某一年內的真實排放情況.本文退而選擇“產生量”作為工業固廢污染情況指標,相應地,DW強度代表工業固廢產生強度效應.

2 結果與討論

2.1 研究結果

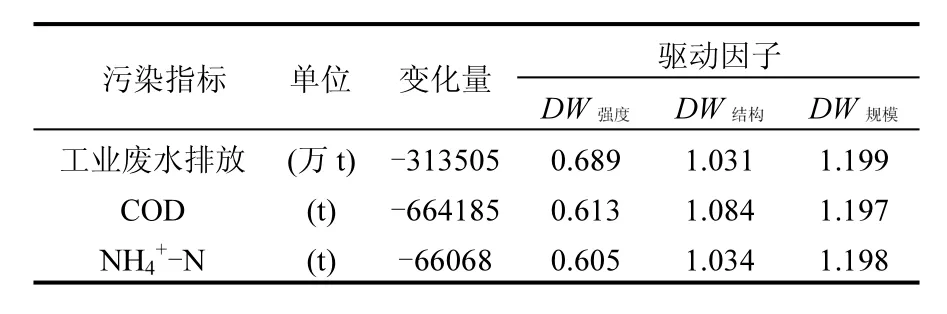

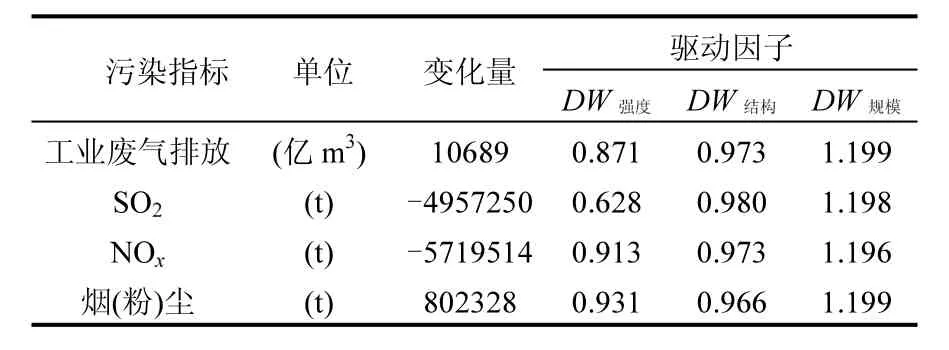

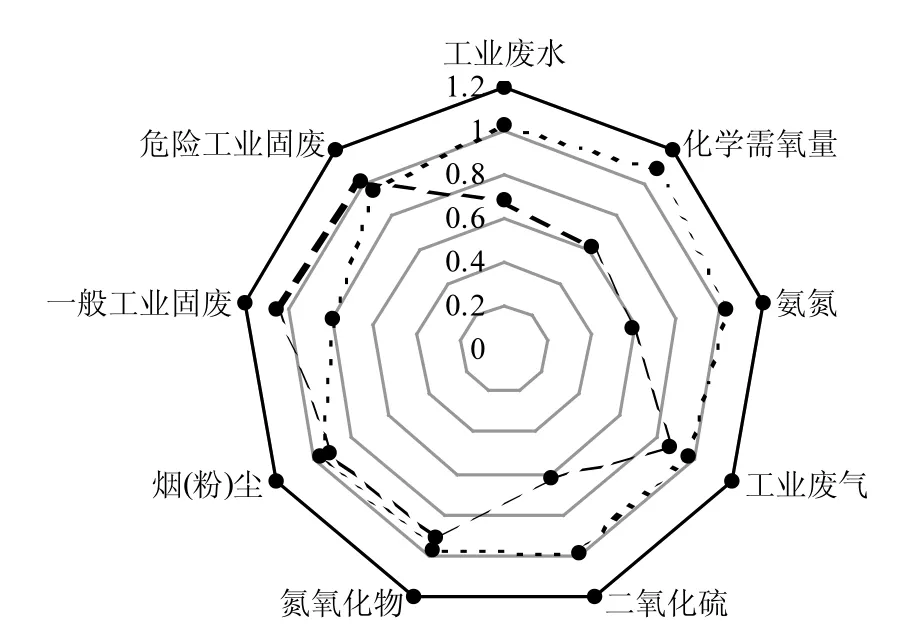

“十二五”期間,我國工業部門多種主要污染物排放出現不同程度的下降,部分污染物如工業廢氣和煙(粉)塵,其排放雖有所增加,但增長勢頭得到抑制.利用LMDI-2模型,我們將各污染物排放變化分解為規模效應(DW規模)、結構效應(DW結構)和強度效應(DW強度),以分別解釋“工業產值”、“各行業產值占總產值的比重”和“單位產值污染排放”3種驅動因素對污染排放變化的影響,結果見表4~表6和圖1.

表4 2011~2015年間我國工業部門水污染物排放量變化及其驅動因素Table 4 Variations and the corresponding driving forces of the Chinese industrial water pollutant discharge during 2011~2015

表5 2011~2015年間我國工業部門大氣污染物排放量變化及其驅動因子Table 5 Variations and the corresponding driving forces of the Chinese industrial air pollutant discharge during 2011~2015

表6 2011~2015年間我國工業部門固廢產生量變化及其驅動因子Table 6 Variations and the corresponding driving forces of the Chinese industrial solid pollutant discharge during 2011~2015

(1)9種“污染物”中,除“一般工業固廢”和“危險工業固廢”外,驅動因素的重要性排序均有:DW規模>DW結構>DW強度;對“一般工業固廢”和“危險工業固廢”,也是DW規模為首要驅動,但在次要驅動方面,DW強度更加明顯.總體上,可認為“十二五”時期我國工業部門污染排放下降的首要原因是工業規模的無序擴張受到限制.根據《中國工業統計年鑒》[15],以工業產值(實際價格)在期初和期末的比值計,I2015/I2011為 1.20,而I2010/I2005為1.94,前者相比后者大為減少.

圖1 “十二五”時期我國工業部門污染排放變化的驅動因素Fig.1 Driving forces for the variation of Chinese industrial pollutant discharge during 2011~2015

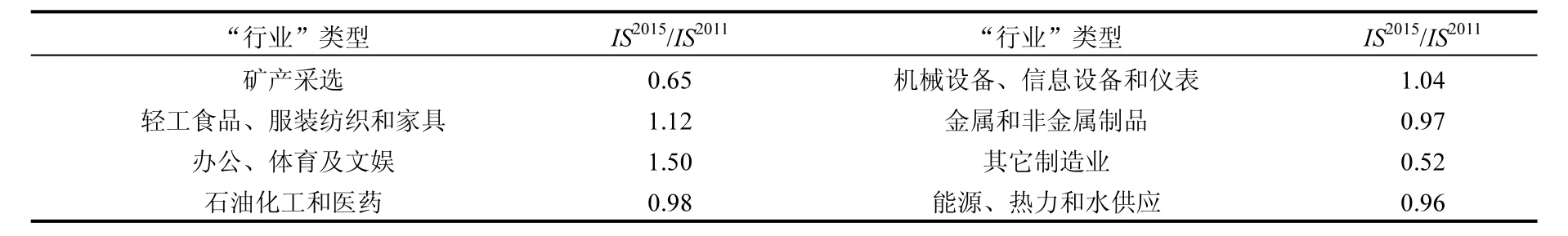

(2)水污染物(工業廢水、COD、NH3-N)和大氣污染物(工業廢氣、SO2、NOx、煙(粉)塵)排放變化的結構效應雖不如規模效應顯著,但相差不大;同時工業固廢的結構效應也較顯著.表明“十二五”時期的產業結構調整對污染物減排起到積極作用.由結構效應的具體形式(公式 11中DW結構)可知:隨著各行業的產值占比(IS)在期初和期末變化,若重污染行業的比重下降,意味著產業結構得到優化.《中國工業統計年鑒》的數據證實了這一點(表 7).由該表可見,一些污染嚴重的“行業”,如礦石采選、石油化工和醫藥、金屬和非金屬制品、能源、熱力和水供應等,在“十二五”末,其產值比重均出現不同程度的下降.

表7 “十二五”時期各工業行業產值占比變化Table 7 Proportion of industrial output value accounting for the total industrial output value

2.2 討論

本研究得出的結論與 Jiang等[3]、Mousavi等[4]、Chong等[8]的類似,均認為規模效應為污染減排最主要的驅動因素.但也與許多學者的研究相左,如 Achour等[7]、顧阿倫等[9]、張平淡等[10]、Levinson 等[11].由于多種污染物,如 SO2、NOx等與CO2排放具有同源性[11],即都是直接或間接的來源于能源消耗,并隨著能耗規模的變化而變化,因此造成上述研究結論差異的原因可能不在于研究對象的不同.此外,一些學者提出污染排放的驅動因素會隨著時間發生變化,如Jiang等[3]、劉滿芝等[12]、Jeong等[5],而其背后的關鍵原因(“驅動”之驅動)之一在于有關政策的改變,如Levinson[11]、Jeong 等[5]都論述了政策(貿易政策、金融政策等)通過能源價格或減排費用的傳導機制對污染排放變化產生影響.政策的多樣性和發布時間的不確定性可能是造成眾多學者研究結論差異的一個重要原因.

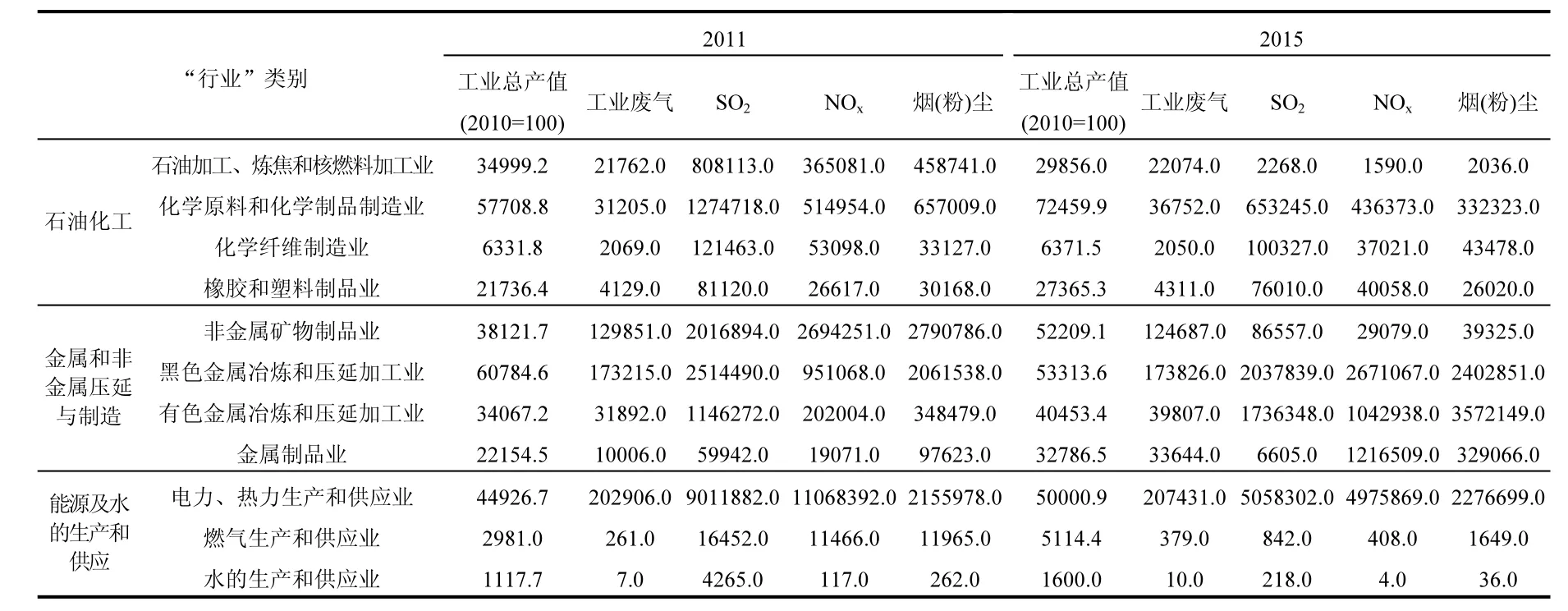

表8 三類“典型行業”2011和2015年工業總產值及大氣污染物排放Table 8 Gross output value and air pollutants emission for the 3typical industries in 2011 and 2015

對應于本文,政策效應體現為對工業規模無序擴張的抑制,而且沖擊力強.“十二五”時期,圍繞生態文明建設,舉國上下都將淘汰過剩、落后產能作為一項重要任務來抓,其中首當其沖的是一些“三高兩低”企業(高投入、高消耗、高污染、低水平、低效益).對此,中央和地方都陸續發布了一系列政策文件,如《工業和信息化部關于下達“十二五”期間工業領域重點行業淘汰落后產能目標任務的通知》(工信部產業〔2011〕612號)、《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發〔2013〕41號)、《國家“十三五”生態環保規劃》等.

進入“十三五”以來,“淘汰落后產能”勢頭不減,2017年3月,工信部、發改委、環保部等十六個部委聯合發布《關于利用綜合標準依法依規推動落后產能退出的指導意見》,將鋼鐵、煤炭、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業列為去產能的重點,這些行業同時也都是能源消耗和污染排放“大戶”.因此,可以預計到“十三五”末,“規模效應”都有較大的發揮空間.

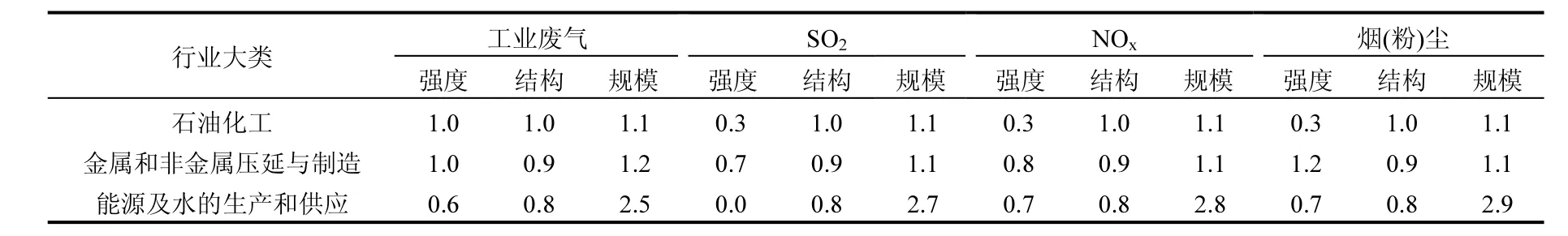

為了驗證上述推測,本文進一步選擇“十二五”時期淘汰落后、過剩產能力度居首的三類行業:石油化工、金屬和非金屬壓延與制造、能源及水的生產和供應(其中的多種行業具有典型的高消耗、高排放特征)(表8).利用LMDI模型對其大氣污染物排放變化進行分析.結果見表9和圖2~圖4.

表9 石化等行業大氣污染物排放變化的驅動因子Table 9 Driving forces for the variation of pollutant discharge in the selected industries

圖2 “十二五”時期石油化工類行業大氣污染排放變化的驅動因素Fig.2 Driving forces for the variation of pollutant discharge in the petrochemical industry

據表8和圖2~4,得出:

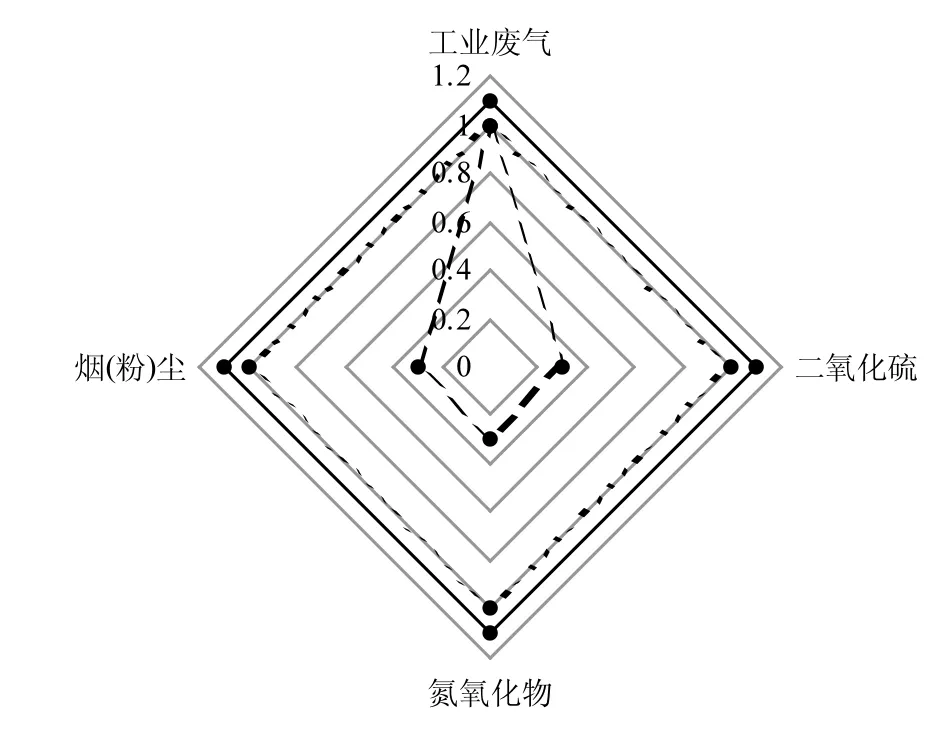

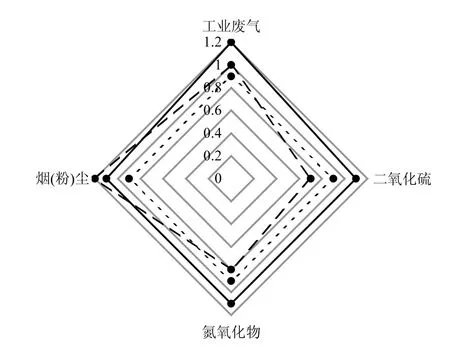

(1)石油化工類行業,驅動因素的影響力排序為:規模效應>結構效應>強度效應,且結構效應與規模效應的差別不大;強度效應在工業廢氣排放變化中起到積極作用,但對其他 2種污染物的作用相對較小.(2)金屬和非金屬壓延與制造類行業:除煙(粉)塵外,其他3種污染表現為規模效應>結構效應>強度效應;煙(粉)塵排放變化的結構效應稍微超過規模效應,成為最主要的驅動因素;總體上,依然可認為規模效應為首要驅動因素;但由于3種效應之間的差距不是太大,表明這3種“作用力”同時發揮了積極作用.(3)能源及水的生產和供應行業,驅動因素的影響力排序為:規模效應>結構效應>強度效應,且規模效應的強度遠高于結構和強度兩效應;此外,結構效應和強度效應的強度相對接近.

綜上,有理由相信“十二五”時期我國工業污染排放的主要驅動為規模效應,表現為:該期間全國范圍內對落后、過剩產能加快淘汰,使得工業規模的無序擴張得到抑制,進而通過傳導機制起到“拉低”污染物排放的作用.盡管如此,上述政策也同時強調了結構調整和技術創新,隨著我國落后產能淘汰目標逐步落實,未來的污染減排將更加依賴產業結構的優化和減排技術的突破.但由于本文主要利用“十二五”期間的數據,尚難以對這種趨勢進行量化分析.

圖3 “十二五”時期金屬和非金屬壓延與制造類行業大氣污染排放變化的驅動因素Fig.3 Driving forces for the variation of pollutant discharge in the metal and non-metal rolling and manufacturing industry

圖4 “十二五”時期能源及水的生產和供應類行業大氣污染排放變化的驅動因素Fig.4 Driving forces for the variation of pollutant discharge in the energy and water production and supply industry

基于上述研究,本文認為“十三五”期間應繼續發揮“規模效應”優勢,堅定不移的對落后、過剩產能進行淘汰,同時大力扶持低碳、“綠色”工業,為此,國家在制定新的產業、環保、財政等政策時,都應向該方向傾斜.同時還必須注意到,隨著規模效應發揮到一定階段,其邊際的污染減排成本將 會越來越高,這也意味著規模效應可能最終讓步于結構效應和強度效應,因此應建立長效機制以推動產業結構的優化和節能減排技術的創新.

3 結論

3.1 “十二五”時期,我國工業部門主要污染物排放總體上呈現下降趨勢,部分污染物如工業廢氣和煙(粉)塵,其排放雖有所增加,但增長勢頭得到抑制.

3.2 對各種污染物排放變化的驅動因素分析發現:規模效應為首要驅動,即:“十二五”時期我國工業部門污染排放下降,主要是由于工業規模的擴張受到限制.

3.3 結構效應雖不如規模效應顯著,但兩者相差不大,表明“十二五”時期的產業結構調整對污染物減排起到積極的作用.

3.4 強度效應最不顯著,但其數值為正,表明通過技術或管理降低污染物的排放強度起到積極作用.

4 建議

通過與此前的研究對比分析,本文認為政策的多樣性和不確定性可能是造成眾多學者研究結論差異的一個重要原因.具體到我國“十二五”期間,舉國上下均將淘汰落后、過剩工業產能作為推動生態文明建設的一大舉措,因而規模效應表現得尤為突出.為了驗證該推論,本文選擇“十二五”時期淘汰落后、過剩產能力度居首的石油化工、金屬和非金屬壓延與制造、能源及生產和供應三類行業,對其大氣污染物排放變化進行分解,結果也證實了規模效應為最首要的驅動因素.因此,建議在“十三五”期間進一步發揮發揮規模效應優勢.同時,隨著規模效應的邊際污染減排成本增加,還應加快推動產業結構的優化和技術創新,以建立工業污染減排長效機制.

[1]中國國家統計局,環境保護部.中國環境統計年鑒,2012~2016[R]. 北京:中國統計出版社, 2012-2016.

[2]Ang B W. LMDI decomposition approach: A guide for implementation [J]. Energy Policy, 2015,86:233—238.

[3]Jiang J J, Ye B, Xie D J, et al. Provincial-level carbon emission drivers and emission reduction strategies in China: Combining multi-layer LMDI decomposition with hierarchical clustering [J].Journal of Cleaner Production, 2017,169:178-190.

[4]Mousavi B, Lopez N S A, Biona J B M, et al. Driving forces of Iran's CO2emissions from energy consumption: An LMDI decomposition approach [J]. Applied Energy, 2017,206:804—814.

[5]Jeong K, Kim S. LMDI decomposition analysis of greenhouse gas emissions in the Korean manufacturing sector [J]. Energy Policy,2013,62(9):1245—1253.

[6]涂正革,諶仁俊.工業化、城鎮化的動態邊際碳排放量研究——基于 LMDI“兩層完全分解法”的分析框架 [J]. 中國工業經濟, 2013,9:31-43.

[7]Achour H, Belloumi M. Decomposing the influencing factors of energy consumption in Tunisian transportation sector using the LMDI method [J]. Transport Policy, 2016,52:64—71.

[8]Chong C H, Liu P, Ma L W, et al. LMDI decomposition of energy consumption in Guangdong Province, China, based on an energy allocation diagram [J]. Energy, 2017,133:525-544.

[9]顧阿倫,何崇愷,呂志強.基于 LMDI方法分析中國產業結構變動對碳排放的影響 [J]. 資源科學, 2016,38(10):1861-1870.

[10]張平淡,朱 松,朱艷春.環保投資對中國 SO2減排的影響——基于 LMDI的分解結果 [J]. 經濟理論與經濟管理, 2012,(7):84-94.

[11]Levinson A. Technology, international trade, and pollution from U.S. Manufacturing [J]. American Economic Review, 2009,99(5):2177-2192.

[12]劉滿芝,楊繼賢,馬 丁,等.基于 LMDI模型的中國主要大氣污染物的空間差異及其影響因素分析 [J]. 資源科學, 2015,37(2):0333-0341.

[13]梁 賽,張天柱.多種政策對經濟-環境系統的綜合作用分析[J]. 中國環境科學, 2014,34(3):793-800.

[14]Ang B W, Choi K H. Decomposition of aggregate energy and gas emission intensities for industry: a refined Divisia index method[J]. Energy Journal, 1997,18(3):59—73.

[15]國家統計局工業統計司.中國工業統計年鑒,2012~2016 [R]. 北京:中國統計出版社, 2012-2016.