應用型本科教育背景下“烹飪營養學”課程教學探討

畢繼才,崔震昆,張令文,閆 寒

(河南科技學院食品學院,河南新鄉 453003)

0 引言

近些年,高校招生規模的迅速擴大從客觀上導致一部分本科院校的專業和辦學失去了特色,學生的動手能力、職業技術能力都有所下降,與社會實際需求嚴重脫節,教學質量整體下降。2014年開始,國務院引導一批非研究型普通本科高校向應用技術型轉型,此次教育轉型是我國高等教育中的一次重要突破和創新。應用型本科重在“應用”二字,培養具有較強社會適應能力和競爭能力的高素質應用型人才。目前已有13省(市)確定了181所高校完全轉型為應用型高校或部分專業進行轉型。

“烹飪營養學”作為烹飪與營養教育的一門專業核心課,主要從營養學的角度,研究食物中蛋白質、脂肪、碳水化合物、水、礦物質、維生素等營養素的生理功能、供給量及食物來源;谷物類、豆類及其制品、蔬菜水果、畜、禽肉及魚類、蛋類及蛋制品、奶類及奶制品等食物的營養素分布和營養價值。該課程既具有較強的理論性,又有很強的可操作性。通過理論知識和實踐操作的學習,要求學生具備較強的分析問題、解決問題的能力并在此基礎上能夠創新,為今后從事烹飪營養科學、膳食評價、營養配餐等相關工作打下堅實的理論與實踐基礎。據調查,該課程在多所烹飪本科院校所開設的學時數、所教授內容都不相同,為了更好地提高“烹飪營養學”教學效果,對該課程做了一些研究,提出了一些意見和建議。

1 “烹飪營養學”教學中存在的問題

1.1 教師結構不合理,業務參差不齊

烹飪高等教育發展了近20年,由原來的幾所院校發展到現如今25所院校均開設烹飪本科專業。在現有烹飪本科高校中普遍存在師資不足的情況,現有師資結構大多是由2個部分組成,一部分師資是在成立烹飪專業之初,為了快速提高該專業的實踐操作能力,把餐飲行業從業者引進到高校進行烹飪教學,這部分教師重實踐輕理論,盡管短時間內可以提高學生實踐操作能力,但由于理論知識不扎實導致學生步入工作崗位之后后勁不足,與大專生和中專生沒有明顯差異化;另一部分師資是由于近些年本科院校進人政策的規定,引進了高學歷的食品類、管理類相關專業人才[1],這部分教師理論水平高、烹飪實踐操作能力不足,培養的學生重理論輕實踐,不符合當下應用技術型本科教育的宗旨。如此以來,師資隊伍兩極分化,參差不齊。

1.2 教材內容片面,不適合烹飪本科教育

傳統教學主要是依靠教材,所以教材內容對教學效果和教學質量起著至關重要的作用。據調查,大多數烹飪本科院校選用《食品營養學》作為該課程的教材,此類教材大多從六大營養素、食品的營養價值、特殊人群的營養與膳食、社區居民的營養與膳食等公共營養學基礎知識,在應用技術型本科教育背景下,教材內容不夠充實,缺乏膳食評價、營養配餐、營養食譜制定及營養餐制作等應用性知識。選用《食品營養學》作“烹飪營養學”課程的教材,已經不能滿足烹飪高等教育教學的需要,教材全方位改革勢在必行[2]。

1.3 教學手段單一,難以調動學生積極性

目前,部分烹飪院校的“烹飪營養學”課堂教學,多以傳統教學方法為主,即“教”為主、“學”為輔,教學手段過于單一,粉筆黑板、演示課件是教學的唯一工具,學生對于知識并沒有更加深刻的理解。在內容上大多以理論知識為主,實際應用過程較少。教師在營養方面的理論教學中多以敘述性講解為主,學生只能被動接受營養學知識,思維沒有擴展創新,對營養學的應用、實踐操作并不能很好掌握,更不能有效地應用于今后工作中,與此同時,以教師為中心的教學方法,不同程度地限制學生的創造性和批判性思維的培養[3]。在傳統的教育方式中,師生關系過于緊張、過于嚴謹,這樣達到的效果并不是最好的。

1.4 實踐教學內容較少,不符合應用技術型本科教育

應用技術型本科教育是要注重學生實踐能力,培養應用型人才,從教學體系中應該體現“應用”二字。但如今教學僅僅是講授營養學的知識,缺少了實踐環節,即使是有些院校開設了營養實踐課,大多集中在食品中鈣含量的測定、食品中總抗壞血酸含量的測定、食品中VB2含量的測定等各種營養素的測定,對于“烹飪營養學”應用性不僅僅是以上的實驗,還應增加諸如特殊人群的食譜編制、飲食建議、營養餐的制作等。

2 改進的方法及建議

2.1 提高教師的自身素質,加強師資力量

師資隊伍的水平是學科和專業發展的主力軍,專業教師水平的高低決定著對課程的理解和課程大綱的執行情況,決定著烹飪與營養教育培養方案能否實現。目前,部分烹飪本科院校這2個部分師資結構,教學上應多互助互補。沒有烹飪背景的高學歷教師,理論知識較強實踐應用經驗不足,應分批次到餐飲企業或烹飪兄弟院校進修學習,提升自己的實踐應用經驗;對于曾經從事餐飲的行業骨干教師,應鼓勵其進修深造,到相關科研院所讀取學歷學位或進行學術交流訪問[4-6]。除此之外,餐飲行業、兄弟院校或科研院所聘請專業的人才作為專業客座教授,為該專業教師和學生做專題報告等,采取“走出去,請進來”多種方式結合的方法,從而提高教師的自身素質,增強師資隊伍力量。

2.2 課程教材內容不斷更新,與時俱進

營養學這一門學科已經很成熟,教材內容大多研究食物中營養素的生理功能、供給量及食物來源,以及常用食物的營養素分布和營養價值。但是,如果作為“烹飪營養學”的教材內容稍顯不足,不能滿足目前教學的需要,不能夠更好地體現“應用”二字。建議在原有的食品營養學的基礎上增加應用性的知識體系,譬如添加營養配餐的相關內容,如營養配餐基礎知識、營養調查與分析、營養食譜的制定、不同人群的營養配餐原則和實例等章節;增加營養素在熱加工過程中變化的相關內容,如不同烹飪方法對營養素的影響、降低烹調中食物營養素損失的措施等章節。除此之外,在原有營養素測定基礎上,增加特殊人群營養食譜的編制和食譜中食品的簡單制作,如大學生營養食譜、肥胖癥人群食譜、糖尿病人群營養食譜、老年人營養食譜和孕婦營養食譜等實驗環節。這樣課堂教學內容會更加豐富和生動,提高了理論知識的應用性,更具有實際意義,同時實現教師自身和學生的不斷進步,符合應用型本科教育背景下“烹飪營養學”課程良性發展。

2.3 豐富課題教學手段,增強對知識的應用性

傳統的“烹飪營養學”教學模式大多沿襲的是教師課堂教學為主、學生為輔、強調知識灌輸的教學模式。然而對于學生來講,若只通過課堂上的理論知識學習,似乎很難掌握其核心知識并充分利用,尤其特殊人群的營養食譜編制與食品制作,如果不能對特殊人群的食譜編制原則和編制方法充分理解,或是只憑借書本上所提供的參考意見或通識知識,沒有與臨床調研的實際情況結合去編排食譜,學生的學習就不夠扎實[7-8]。可以將學生分為若干個小組,每個小組領到一個特殊人群食譜編排與制作的任務(如表1),規定時間內完成,然后任課教師組織每組學生對自己組領到的任務進行課堂闡述,每組學生都要做課件發言,提出自己對問題的理解,然后由教師和其他學生通過分析和解決答案中存在的不足,幫助學生正確全面地理解和解決問題。這一過程中,教師在解答問題的同時,還要抓住時機有效點撥學生,使學生思維步調一致。最后,教師在解答此次問題后,根據學生存在的現象,完善下一次課程的問題,這樣就可達到綜合應用性技能訓練的效果。除此之外,在課堂教學中增加互動環節亦增加有趣的競賽環節,增加學生實踐應用能力,這樣學生對于“烹飪營養學”知識的理解一定會更加深刻。

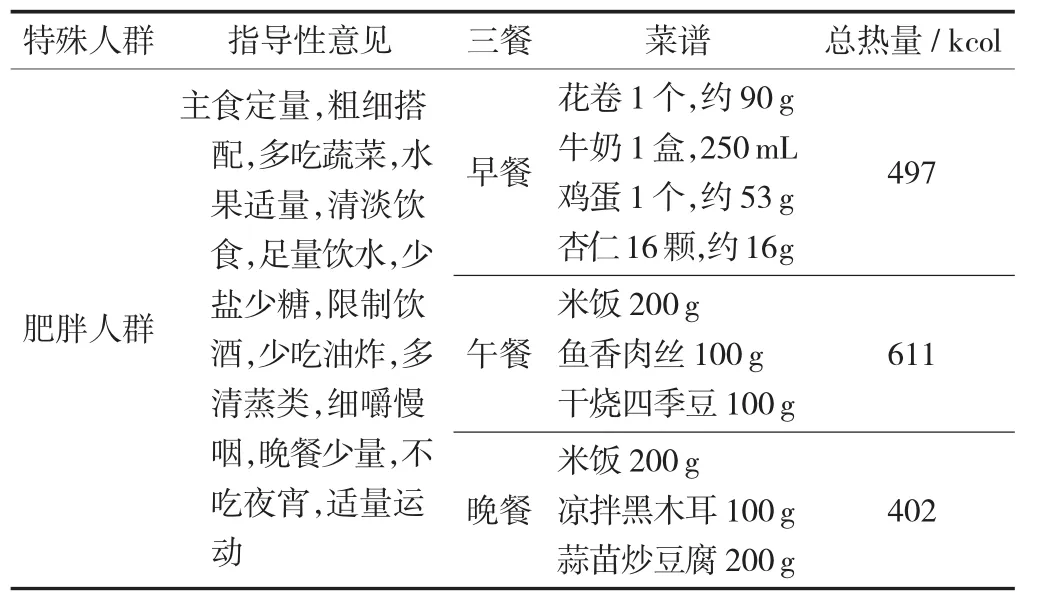

肥胖人群食譜制定及指導性意見見表1。

表1 肥胖人群食譜制定及指導性意見

2.4 增加課內外實驗課時數,提高學生應用能力

課內可以通過修編烹飪與營養教育培養方案增加“烹飪營養學”的課內實驗課課時總數[9]、實習周等,但由于各院校對于修訂培養方案有不同的規定,如總學時數、總學分、實驗學時數、每周課時數等多種限制,不能夠隨意增加。河南科技學院在修訂烹飪與營養教育培養方案時把“烹飪營養學”拆分成2門課程分別為“烹飪營養學Ⅰ”和“烹飪營養學Ⅱ”分別開設在2個學期,側重點不一樣,“烹飪營養學Ⅰ”側重于營養學基礎知識和營養素檢測實驗,“烹飪營養學Ⅱ”側重中國居民膳食指南和營養配餐理論知識及營養配餐的菜譜編制和制作。

課外應加強校企之間的交流,營養學知識的實踐應有臨床經驗,最適合與醫院營養科之間相互合作,學生利用課余時間到營養科學習,醫生教授學生臨床營養搭配知識,學生根據臨床學到的知識提供營養菜譜及最佳的烹調方法方案,做到學校、企業、學生“三贏”。除此之外,學生可以積極參加大學生“挑戰杯”和“創青春”等各省、市和校級的創新創業大賽,利用所學知識在“大眾創業、萬眾創新”背景下創建營養咨詢公司或小微企業。邀請多名校內專家和行業專家作為項目導師,學生能在參賽和創業過程中得到鍛煉,把學習過程中教師或學生共同的研究成果進行轉化,更好地服務社會。為學生就業奠定了基礎,為社會培養了專業型人才。

3 結語

“烹飪營養學”不僅是一門理論性較強的課程,而且要強調實踐可操作性,作為烹飪與營養教育本科的重要課程,提高“烹飪營養學”課程教學質量應該在加強教師業務能力、教材建設和教學內容不斷更新、教學模式不斷完善和采取多種考核模式等方面努力,使之成為符合應用型本科教育要求的優質課程。

[1]崔震昆,朱琳,張令文.“烹飪工藝學”教學改革探析[J].農產品加工,2016(10):73-74.

[2]夏美茹.食品營養學課程教學改革實踐 [J].內蒙古教育(職教版),2014(9):37-38.

[3]郭明月,孫連海.醫學院校食品營養學教學改革探討[J].繼續醫學教育,2012(6):36-38.

[4]宋華靜,李建鳳.食品營養學課程教學改革探討 [J].安徽農業科學,2013(30):12 240-12 240.

[5]吳偉.應用技術型大學人才培養機制轉型研究 [J].價值工程,2017,36(32):239-243.

[6]李文星.應用型本科高校青年教師教學能力提升策略探析 [J].當代教育實踐與教學研究,2017(10):125.

[7]任乾華,陳營華.“計算機網絡”課程教學改革與實踐——基于應用型本科人才培養模式下[J].中國高新區,2017(19):37-38.

[8]盧曉方.應用型人才培養模式下的大學英語教學改革探索 [J].英語廣場,2017(10):89-91.

[9]張令文,計紅芳,李一卓,等.提高烹飪營養學教學效果的探討 [J].農產品加工(學刊),2014(11):80-82.◇