“四力共進”驅動淮安現代農業新發展

張進成/江蘇省淮安市農業委員會

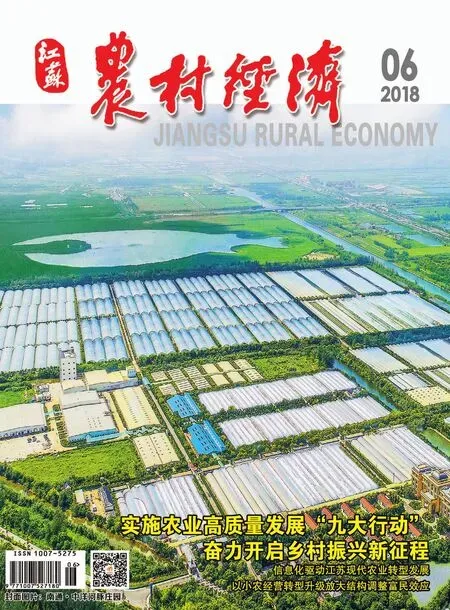

淮安市淮陰區碼頭鎮國家農業科技園八萬余株蝴蝶蘭喜迎八方游客 宗 俊/視覺江蘇

江蘇省淮安市農業生產條件獨具特色,自古就被譽為“天下糧倉”。近年來,淮安以實施鄉村振興戰略為總抓手,以深化農業供給側結構性改革為主線,以優化農業產能和增加農民收入為目標,堅定不移地推進品牌強農、產業富農、創新助農、綠色興農。

蓄力“新三牌”引領提質增效

截至2017年底,淮安“無公害、綠色、有機”“老三牌”的有效認證數突破1000個,生產和提供優質、安全、放心農產品的基礎較好。今后的重點是推動產品向品牌、品牌向知名品牌轉變,解決“優質不優價”難題,將農業“區域公用品牌、企業品牌和產品品牌”“新三牌”同創作為切入點,突出區域公用品牌引領產業發展,企業品牌支撐驅動品牌發展,產品品牌塑造地方及企業形象。要以“淮味千年”為背書,整合“盱眙龍蝦”“洪澤湖大閘蟹”“淮安大米”“淮安黑豬”“淮安紅椒”等具有一定知名度、產業實力強的品牌,改變品牌多但雜而不亮的實際,統一形象、統一標識、合力推介,提高知名度、辨識度和美譽度。要設立品牌發展基金,出臺農產品品牌化意見,健全授權管理使用機制,搶抓未來5至10年我國農業品牌發展壯大的“黃金期”,在擴大品牌數量、提升品牌價值上狠下工夫,力爭把“淮味千年”打造成省內著名、國內知名的農產品區域公用品牌。今年力爭新認證“三品一標”300個,爭創中國馳名商標和江蘇著名商標2個以上,用品牌引領農業由增產導向轉向提質增效導向,充分釋放現代農業轉型升級新動能。

發力“4+1”產業支撐平穩向前

不斷放大“4+1”產業資金效應,引導發展優質稻米、高效園藝、規模畜禽、特色水產和休閑農業等特色產業,走“延伸產業鏈、提升價值鏈、拓展功能鏈”融合發展之路。建設環白馬湖、洪澤湖優質稻米全產業鏈基地60萬畝,“5151”(畝效益5000元、1萬元,5萬元和10萬元)高效園藝面積突破90萬畝,生豬大中型規模養殖比重73%,特色水產蝦蟹主導面積50萬畝以上,稻漁綜合種養30萬畝,休閑農業經營主體增加30個。招引投資3000萬元以上農產品加工項目50個,抓好114個農業產業化項目建設,高規格辦好“中國食博會”,做大做強農產品加工“大龍頭”,促進“農頭工尾”“糧頭食尾”一體化升級發展。力爭今年底“4+1”產業產值占農業產值比重提高到80%,穩步有序將資源優勢轉化為產業優勢、經濟優勢、富民優勢,有效鞏固農業農村經濟平穩發展的好形勢。

著力“新業態”提升內生動能

面對“雙板擠壓”“雙增制約”,拼資源拼消耗的傳統發展方式已難以為繼,要著力促進農產品加工、休閑農業、農業電子商務等新業態加速發展,使其成為“三農”發展新增長極。啟動實施農產品加工提升行動,完善落實農產品產地初加工補助政策,支持引導發展農產品產地初加工和主食加工,爭創農產品精深加工示范基地、主食加工示范企業各1個,培育年產值超10億元農產品加工示范“大龍頭”2個,農產品加工業與農業總產值比達到3.03∶1。突出“文旅結合、節慶推動、創建引領”,依湖、依山、依A級景區拓展農業休閑觀光功能,將8條省級精品農業休閑線路串點成線,舉辦蘭花節、螃蟹節等節慶活動集中推介,創建國家漁業農業休閑示范村1個、省農業特色小鎮2個,休閑農業經營收入增加10%以上。立足公益、便民、電商、培訓“四大”服務職能,整市推進益農信息社建設,全市農業大數據平臺建成運營,品牌農產品網上商城落戶京東運行,加大農業電子商務“萬人培訓”力度,全市農業信息化率達到65%,土特產網上交易額突破50億元,實現不僅產品好,還要賣得好、收益高。

加力“可持續”培植發展優勢

綠色生態是可持續發展的基礎,是鄉村最大的發展優勢。始終堅持綠色導向,大力發展綠色農業,推動“綠水青山”自然回歸,成為可持續的“金山銀山”。一是持續加力“植綠”。完成植樹400萬株,成片造林2.37萬畝,森林撫育8萬畝,打造鄉村綠色景觀。二是持續加力“減量”。深化“一控兩減三基本”,統防統治綠色防控率提高到62%以上,推廣測土配方施肥530萬畝次,新增高標準農田20萬畝,將肥藥水使用總量控下來。三是持續加力“利用”。健全完善“五化”秸稈綜合利用措施,育強一批生物質發電、食用菌生態循環利用主體,創建國家種養循環示范縣,因地制宜推廣畜禽糞污資源化利用技術模式,全市秸稈、畜禽廢棄物綜合利用率分別提高到94%和93%。四是持續加力“養護”。狠抓農業面源污染治理,加強農業資源養護。繼續創建耕地質量保護示范區,落實果蔬有機肥替代化肥行動,鼓勵適度增施有機肥、綠肥,試點深耕輪作面積3萬畝,重抓土壤重金屬治理。讓綠色這個農業本色變得更加清亮,搶占綠色興農的制高點,形成“三農”發展更大優勢。□