人性理論的中西比較及其與管理的互動關系研究

張曉峰 沈 喆 劉 靜 李曉彤

(山東大學 管理學院,山東 濟南 250100)

人是企業最核心的資源,也是管理最基本的問題。一般認為,企業資源可分為物質資源、人力資源和組織資源三類,而企業持續的競爭優勢也是從這三類資源中獲得的。人力資源,因其兼具價值性、稀缺性、難以模仿性和不可替代性等特點而成為企業最特殊的資源。*Barney J. B. Firm Resource and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, vol.17,no.2, 1991, pp99-120.而且,企業內部大量顯性知識以及全部默會知識都是由個體創造并儲存的,也正是對這種知識的應用而不是創造構成了組織能力的基礎。*Robert M. Grant, Toward a Knowledge-Based Theory of The Firm, Strategic Management Journal, vol.17, 1996, pp109-122.由此,人的問題成為管理的中心環節。對人的認識,即人性理論,實際上也是管理研究的基礎環節和邏輯起點。我們的問題是:中西方對人性認識有何差別,這種差別如何形成并進而影響中西方管理的實踐,能否融合?人性理論與管理實踐之間應當是怎樣的一個互動關系?本文從比照中西方的人性假設開始,剖析其中的問題并嘗試建構一種新的人性理論,進而探討人性與管理之間的關系。

一、西方人性理論及其管理價值

西方管理中人性假設演進的主線是經濟人、社會人、自我實現人和復雜人,其中又有與Z理論相關的文化人等基本假設,它們分別蘊含著與之匹配的不同的管理方略。

(一)經濟人:理性和利己

亞當·斯密曾說:我們有面包吃和葡萄酒喝,不是面包師和葡萄酒師的恩賜,而是他們在和我們交換的過程中滿足了自己的需要。*亞當·斯密:《國富論》,中央編譯出版社2010年版,第25頁。經濟人假定有兩個關鍵:利己和理性。利己決定了決策的出發點,理性決定了決策的基本過程。這兩個假定構筑了市場機制的“看不見的手”。在管理方面,泰羅則與之一脈相承。如,泰羅在搬運鐵塊實驗中對史密斯的激勵、推行計件工資制、“胡蘿卜加大棒”式的管理方式等,則無一不透露著經濟人假定的痕跡。赫爾伯特·西蒙也定義了人的“有限理性”,并指出“決策是管理的心臟”,人只能在有限理性范圍內、利用不完全信息、做出相對滿意而不是最優的決策。*西蒙:《管理行為》,機械工業出版社2013年版,第34-36頁。這是對經濟人假定的進一步補充。

經濟人假設與麥格雷戈的X理論相結合,使我們看到在這樣一個假定的指導下,對于員工的激勵則主要從物質利益的維度展開,員工不過是受經濟刺激驅動的被操縱者。在這個假定條件下,情感作為非理性的因素被排除在外,組織只能按照情感中立并利于控制的原則設計。在這個意義上,所謂的管理,不過是利用經濟手段從員工處購買順從和服從,管理本質上不過就是收買和操縱而已。由此所設計出來的組織制度,也就是基于物質獎懲的手段使員工服從既定的權責關系,其核心指向是生產效率。經濟人假定給了物質激勵最大的理論支持,但弊端也顯而易見:排除情感因素的完全理性并不完全符合實際;人心不足,加之邊際效應遞減,物質激勵顯然不是人生的全部意義和所有追求。另外,為了確保控制所開發出來的一系列精細的制度和管理成本,可能會造成“規模不經濟”。

(二)社會人:情感和群體

“安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏。”人不僅僅是物質的,還有超越物質利益的精神訴求。所謂“志者不飲盜泉之水,廉者不受嗟來之食”。在管理上開展對人的精神層面需求的系統研究,是哈佛大學梅奧教授在美國西屋電氣公司霍桑工廠所做的有關照明和勞動生產率關系的實驗。在這個實驗中,研究者發現,人不僅受經濟利益的驅使,而且也受到社會群體規范的制約。人很有可能出于情感或群體的需要而拒絕做出單純對自己有利的行為。由此,梅奧(1933)提出了“社會人”假定,界定了“非正式組織”,關注員工的“滿意度”,指出了“霍桑效應”等問題。社會人假定意味著影響工人生產效率的因素除了物質條件之外,還有人的工作情緒。此外,人的工作情緒還受到人所在的社會及本人心理因素的影響。如,英國維斯托克研究所以煤礦為研究對象,得出了相似的結論:自動紡織機使工作任務高度專門化卻破壞了工人的社交組織,由于沒有很好的協調群體組織關系而降低了產品質量。*周昌忠:《當代學術通觀·社會科學卷》,上海人民出版社2004年版,第646頁。

社會人假定關注了人的情感因素和群體的歸屬需要。人在工作中同樣需要社交激勵和人際關系認同,尤其是面對工業文明所造成的失落感,員工會對群體的社交因素做出積極的反應。所以,員工對管理的滿足程度就取決于自身歸屬、接納和認同需要的滿足程度。由此,管理就不僅僅是指揮和控制,還必須注重員工的歸屬、認同和心理幸福感等。這樣,管理就從單純個體激勵走向群體激勵,從關注正式組織兼顧到非正式組織。在社會人的意義上,管理制度的設計就必須考慮情、理、法的結合,給冰冷的規章制度披上一層脈脈溫情的面紗。社會人假定的提出,導致了人際關系運動、溫情管理和家長式管理作風的盛行。關注“社會人”這些非理性的、情感性的需要,毫無疑問是把“經濟人”假設朝著現實的道路上推進了一大步。然而,在某種意義上這或許是對管理的“干擾”。換句話說,正是這些“非理性”使得我們難以預判一個人的行為。更為重要的是,社會人假定使管理手段和目標結果(績效)之間可能成為“兩張皮”。一個顯著的問題是:“社會人”的工作一定是有意義的嗎?也就是說,一個其樂融融的組織一定是一個高績效的組織嗎?答案未必那么肯定。社會人假定盡管朝著符合人性的方向上邁進了一大步,但卻造成了管理手段和管理目標的割裂,即人與人的彌合很有可能以人與工作的分裂為代價。因此,與其說社會人是經濟人的替代,不如說是一種補充。

(三)自我實現人:意義和自覺

以霍桑實驗為代表的人際關系理論是行為管理學派的早期思想,它只強調重視人的行為,但如何重視人的行為卻鮮有涉及。人的行為實際上是由一定的動機引起的,而動機又產生于人們的各種需要。馬斯洛(1943)將人的需要分為五級:生理的需要、安全的需要、感情的需要、尊重的需要、自我實現的需要,并進而提出“自我實現人”的概念。所謂“自我實現”,是指“自主、挑戰、成長,最大限度的發揮個人的能力和智力等高層次的需要”。這一點與德魯克(1957)所提出的“知識型員工”的特性相吻合。德魯克認為,知識型員工有著很強的自主性,不愿受制于他人,更向往工作中的自我引導;強烈的自我實現愿望,盡力追求完美,渴望通過工作來展示自身的特殊價值。

在這種人性假設下,管理的要旨就是通過發掘工作的意義來喚醒員工的自覺。管理由以往單純依靠外部的控制,逐步走向強調員工的自我管理、自我控制和自我評估。在知識型員工興起的時代,向他們授權而不是嚴格控制,顯然更容易激發他們的成就需要。從這個意義上說,自我實現人的假設具有劃時代的價值。馬斯洛極具洞見力的理論給人耳目一新和醍醐灌頂的感覺,而諸多的管理手段實際上只是在對應人的不同層次的需要。不過,若僅從自我實現的維度來講,組織中并非人人能夠達成愿望獲得成功。畢竟,成功的界定是多元的,有人把呼風喚雨、前呼后擁當作成功,有人把老婆孩子熱炕頭看作是最真實的幸福;而自我實現的激勵,在多大程度上滿足了多大比例的組織成員?況且,我們也不能逐一重新設計工作并發掘出每一個崗位的個性化意義,這使得“自我實現”對絕大數人而言,只能是一種可望而不可及的理想狀態。

(四)復雜人:權變和特殊

復雜人假設由埃德加·沙因在1970年代初提出。*Schein, Edgar H. 1970, Organizational psychology, Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall.從組織和個體的層面考察,組織情景的多變性和個體特征的多樣性,很難用某個單一的理論去概括和解釋所有可能。正是基于這種權變的色彩,復雜人假設要求將組織、工作、個人三者匹配,也就是說,并沒有一套適合于任何時代、任何組織和任何個人的普遍行之有效的管理方法。

由此,權變和特殊就是復雜人假設的核心。用之于管理,就是兵無常勢、水無常形。組織層面而言,有行業、年齡、規模、發展階段、地區等多種權變因素;工作層面而言,有崗位特征、技能要求、工作內容、社會評價等不同考慮;個體層面,則有個人稟賦、需要、動機、成熟度、價值觀等影響要素。將這諸多權變要素集合于一個組織框架之內,管理就成為一個組織社會化的過程。或者說,組織社會化是管理的結果。毫無疑問,復雜人的假設更能體現人與人之間,組織與組織之間的多種情景,更符合管理實踐的復雜性特征。然而,當人性理論走到復雜人的階段,則幾乎失去了在實踐中落地的可能。作為一種思想上的提醒是善意的,但管理實踐中顯然不能用一個基于“權變+特殊”的概念作為指導準則。復雜人解釋力的增強,是以犧牲準確性和操作性為代價的。

另外,在西方人性理論演進的主線上,還有X理論-Y理論。*McGregor, D. M. 1957, The Human Side of Enterprise. Management Review, 46, 22-28.這一觀點實際上可以與經濟人、社會人和自我實現人比照相通。而文化人假設,不管是分析資本主義興起所蘊含的精神力量(Weber,1920),還是基于日本曾經的經濟奇跡管理中所蘊含的“信任、微妙性”的有關企業文化的內容(Ouchi,1982),又或者認為強有力的企業文化是企業成功的金科玉律(肯尼迪和迪爾,1986),等等,都在一定程度上泛濫為一個大而無當的概念。

西方管理的人性假設,根植于西方哲學層面上對人的認識。柏拉圖接過蘇格拉底人的本質是“靈魂”和“智慧”的接力棒,指出理性成為人之為人的理由。柏拉圖在人的感性和理性之間畫了一道難以逾越的鴻溝:知識、真理屬于先驗的、永恒的理念王國,只有人通過自己的理性認識才能達到這個純粹的理念王國。而其他動物只有感性,沒有理性知識,因此不可能達到理念的純粹國度。柏拉圖在人與自然、理性與感性之間這種對立的二元劃分,深刻地影響了西方兩千年來的哲學理念。*柏拉圖:《理想國》,商務印書館1986年版。在這種超自然、先驗的人性一脈,還被后來的亞里士多德、康德、黑格爾等繼承和發揚。康德說:純粹理性是實踐的,亦即能夠獨立地、不依賴于一切經驗性的東西而規定意志,……通過理性借以規定意志去行動的那個德性原理中的自律。*康德:《實踐理性批判》,鄧曉芒/譯、楊祖陶/校,人民出版社2004年版,第55頁。黑格爾則用絕對精神的概念詮釋理性,界定人的本質。*黑格爾:《精神現象學》,上海人民出版社2013年版。與之相對,則有從自然主義人性論的維度理解和界定人的本質,從古希臘時期的畢達哥拉斯對人形成的猜想,到文藝復興時期艾拉莫斯對人性解放的主張,到休謨用知性、情感和道德學來界定人性,立足人的感性來理解人的本質,通過經驗研究把握人性。*休謨:《人性論》,關文運/譯,商務印書館1980年版。達爾文所開創的從生物屬性理解的生物人性論,試圖調和個體的功利主義(利己)和群體的道義論(社會道德):在一些活躍的理智能力和習慣的影響協助下,自然而然的會引向“你們愿意人怎樣待你們,你們也要怎樣待人”這一金科玉律,而這也就是道德的基礎了。*達爾文:《人類的由來》,潘光旦、胡壽文/譯,商務印書館1986年版,第190頁。然而,在其后續演化中卻依然演化出了個體和群體不同關注點上的分歧。既有繼承達爾文個體選擇理論,關注了人性個體利己、自私等殘酷的一面,如斯賓塞(1892);*斯賓塞:《倫理學原理》,載周輔成編《西方倫理學名著選集》,商務印書館1996年版。也有從社會維度肯定了人性的利他、互助等美好的一面,如克魯泡特金(1902)。*克魯泡特金:《互助論》,李平漚/譯,商務印書館1997年版。這些二元對立和關注點的分歧,在構成西方管理人性理論哲學基礎的同時,也把這種二元和分歧投射到其中去了。

二、中國人性理論及其管理價值

中國古代對于人性的認識,以“性本善”和“性本惡”為兩極,進一步區分為“善惡二元及其調和”、“淳樸自然”等幾種代表性的觀點。人性是個大問題,人性認識的差別實際上是諸子百家治國執政理念和制度設計的關鍵所在。

(一)人性本善

人性本善的代表人物是孟子,也是他德治仁政、推行王道的理論基礎。孟子說:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可運之掌上。所以謂人皆有不忍之心;今人乍見孺子將入于井,皆有怵惕惻隱之心。非所以內交于孺子之父母也,非所以要譽于鄉黨朋友也,非惡其聲而然也。”這是說,每個人都有不忍之心。古代有道德的帝王以不忍之心行不忍之政,仁政的核心在于“不忍”。行發軔于不忍之心的仁政,治天下如同運臂使掌般自如自然。惻隱之心原本就是人心最柔軟的地方,也是人性最基本的光輝。孟子進一步說:“由是觀之,無惻隱之心,非人也;無羞惡之心,非人也;無辭讓之心,非人也;無是非之心,非人也。惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心,禮之端也;是非之心,智之端也……茍能充之,足以保四海;茍不充之,不足以事父母。”*《孟子·公孫丑》,中華書局2013年版。這“四心”就是人和動物的差別。人皆有“四心”,對己不能展現就是自殘,對君上不能展現就是賊害其君。四心皆備,接下來則是如何“擴而充之”。猶如火方燃、泉才涌,擴充開來就是大光明和源源不斷。那就不僅能一統天下,還可以保有四海。這是得天下和守天下的問題,得天下不易,守江山更難。始皇帝豪邁,專任法家,奮六世余烈,囊括四海、席卷天下,二世而亡。文武仁厚,享八百年國運;高祖用儒,有四百年漢祚。攻守相異,強權暴政從來都不會持久。人性本善的解決方案,是德治仁政的王道。

人性本善、推行王道,有沒有道理?聽起來很美。君不見,作奸犯科、貪贓枉法、冷酷無情、傷天害理、十惡不赦……“我欲將心向明月,奈何明月照溝渠”,人性可曾靠得住?

(二)人性本惡

同為儒家的集大成者,荀子對人性的看法與孟子截然相反。與孟子喚醒人善的教化不同,荀子冷眼旁觀直面人性之惡:“人之性惡,其善者偽也。今人之性,生而有好利焉,順是,故爭奪生而辭讓亡焉;生而有疾惡焉,順是,故殘賊生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好聲色焉,順是,故淫亂生而禮義文理亡焉。然則從人之性,順人之情,必出于爭奪,合于犯分亂理,而歸于暴。故必將有師法之化,禮義之道,然后出于辭讓,合于文理,而歸于治。用此觀之,人之性惡明矣,其善者偽也。”荀子認為,人性本惡,所謂善都是裝的(人為)。人生而好利、有嫉恨嫌惡、好聲色犬馬,如果順從人的本性,那么整個社會就充斥著爭奪、殘害、淫亂,辭讓、忠信、禮儀等,美德就沒有了。因此,所有的道德教化、禮儀規矩都是為了壓制人性之惡,然后有辭讓文理,歸于治道。

那么,荀子是怎樣駁斥孟子“性善論”的呢?孟子曰:“今之學者,其性善。”荀子則說:“是不然!是不及知人之性,而不察乎人之性偽之分者也。凡性者,天之就也,不可學,不可事。禮義者,圣人之所生也,人之所學而能,所事而成者也。不可學,不可事,而在人者,謂之性;可學而能,可事而成之在人者,謂之偽。荀子認為,孟子人性善的問題在于沒有區分什么是“性”,什么是“偽”,就是“天性”和“人為”的差別。所謂性,是天生使然,不可學、不可為者。禮儀則是圣人創造,人之所學而能、所為而成者。因此,不可學,不可勉力而為,完全出于天生的是本性;而可以學、可以做到,出于人為者,就是偽。性和偽是不同的,一個出自先天本性,一個可以后天習得。孟子錯把“偽”(人為)當作人的天性,混淆了“性”和“偽”的差別。荀子接著說:“今人之性,饑而欲飽,寒而欲暖,勞而欲休,此人之情性也。今人見長而不敢先食者,將有所讓也;勞而不敢求息者,將有所代也。夫子之讓乎父,弟之讓乎兄,子之代乎父,弟之代乎兄,此二行者,皆反于性而悖于情也;然而孝子之道,禮義之文理也。”*《荀子·性惡》,中華書局2011年版。腹饑求飽、身寒思暖、形勞欲休是人的天性。餓了卻不敢先吃,累了也不敢休息,一定是有所禮讓和指代。所謂“有酒食,先生饌;有事,弟子服其勞”,*《論語·為政》,中華書局2017年版。子讓父先吃,弟代兄干活,這都是禮義規范和文理教化,絕不是人的本性。孝道本質上也是這樣的道理。直白的令人心寒。

對人性認識的不同,孟子與荀子開出的藥方也不同。一個向內求,一個自外來。孟子認為仁義禮智自內出,是故“人之有四端,知者擴而充之矣。”擴充四端下足以事父母,上可以保四海,王道仁政的核心也就在于此。荀子認為禮義法度自外來,所以人之為善,不是本性擴充,而是人為之偽。“性故無禮義,故強學而求有之,性不知禮義,故思慮而求知之。”“無之中,必求于外。”天性沒有,就需要向外求。怎么求呢?就需要借助禮。“禮起于何也?曰:人生而有欲,欲而不得,則不能無求;求而無度量分界,則不能不爭;爭則亂,亂則窮。先王惡其亂也,故制禮義以分之,以養人之欲,給人之求,使欲必不窮于物,物必不屈于欲,兩者相持而長,是禮之所起也。”*《荀子·禮論》,中華書局2011年版。

我們不得不佩服荀子的雄辯與洞察,對人性之偽刻畫的入木三分。也難怪他的學生韓非子說:“且父母之于子也,產男則相賀,產女則殺之。此俱出父母之懷衽,然男子受賀,女子殺之者,慮其后便,計之長利也。故父母之于子也,猶用計算之心以相待也,而況無父子之澤乎?”*《韓非子·六反》,中華書局2015年版。父母對生男生女的差別對待,也不過是出于利益的算計,那沒有父子之親的就更不用說了。韓非子更是現實的可怕!進而由禮而法,仁義禮都靠不住,唯有法度可靠,霸道的色彩就非常濃厚了。

讀孟子,人性本善,醉心于酣暢淋漓的浩然之氣。看荀子,化性起偽,膽寒于利害得失的理性算計。人性哪能如此不堪?君不見,大義凜然、舍生取義、出生入死、舍己為人、天下為公……可人心險于山川,難于知天;天猶有春秋冬夏旦暮之期,人者厚貌深情偽裝多變。孔子說仁,孟子曰義,荀子論禮。同為儒家大師,都算私淑孔子,然而一主性善,一主性惡;一效先王,一法后王;一稱仁義,一隆禮義,其旨趣大不相同。洙泗分合,本是學問自然之道。然孟、荀之分野,其根本在于對人性認識的不同。的確,人性是個大問題。不管是孟子的性善,還是荀子的性惡,看上去都似乎有道理,而反躬自省,好像又不盡然。彌合兩子之道,我們還需要再對照其他觀點。

(三)善惡二元及彌合

在關于人性認識善惡混合或試圖調適善惡二元對立的道路上,還可以做如下區分:

1.有善有惡。周人世碩認為,人性有善有惡。舉人之善性,養而致之則善長;惡性養而致之則惡長。就是說培養性善的方面并努力實踐,善性就會得到生長發展,反之則惡長。因此,本性有善有惡,關鍵在于培養哪方面。其他如孔子的學生密子賤、漆雕開等,雖于世碩不盡相同,但也是認為人性有善有惡。再如,楊雄認為人性善惡混合,也可以歸類為有善有惡。人之性也善惡混。修其善則為善人,修其惡則為惡人。*《法言·修身》,中華書局2012年版。后天修為則有善惡轉化的可能。董仲舒認為,天之大經,一陰一陽之;人之大經,一情一性。性生于陽,情生于陰。陰氣鄙,陽氣仁。曰行善者,是見其陽也;謂惡者,是見其陰者也。董仲舒認為,孟子和荀子的差別就是一個論性,一個言情,各看到人性陰陽兩面的一面而已。情生于陰,欲以時念也。性生于陽,以就理也。陽氣者仁,陰氣者貪,故情有利欲,性有仁也。*《白虎通義》,上海古籍出版社1992年版。

2.天理人欲。承認善惡并試圖彌合分歧的,是理學的大儒們。宋明理學融道、佛與儒,以“氣”(張載)、“理”(二程、朱熹)、“心”(陸九淵、王陽明)重建了儒學的天道本體。

張載以氣的真實無妄和聚散變化,批判了佛、道分別追求寂滅與長生而否定人生的真實性。對于人性是基于“天道之性”,天道無所謂善惡,人性契合于天道,所以“志仁則無惡矣”。*王夫之:《張子正蒙注》,岳麓書社2011年版。朱熹則以氣與理立論,區分天和人的差別——性無善惡,氣有清濁。他在二程“滅私欲則天理明矣”的基礎上講“圣人千言萬語只是教人存天理,滅人欲”。朱熹反對過分的人欲:滅天理而窮人欲——“人化物也者,滅天理而窮人欲者也。于是有悖逆詐偽之心,有淫泆作亂之事。”*《禮記·樂記》,中華書局2015年版。“理”在朱熹這里是先天形而上的意涵:在物,是規律;在人,是人性;在倫理,則是道德準則。而“氣”則是形而下的范疇,它在凝成萬物之時同時造就了不同。朱熹的理,所涉及“天地之性”、“天命之性”、“本然之性”、“義理之性”等都是天賦,純善無惡的,這是對孟子人性本善論的繼承;然氣所涉及到“氣質之性”、“氣稟之性”則是人的自然生理本能,有善惡的區分,這是朱熹試圖調和荀子和楊雄對于人性惡對立的嘗試。“性即理也。當然之理,無有不善。故孟子之言性,指性之本而言。然必有所依而立,故氣質之稟,不能無淺深厚薄之別”。*《朱子語錄》,上海古籍出版社2016年版。而陸九淵則對人性抱有極大的樂觀,反對將天理與人欲完全對立,不能講天理皆善,而是同人一樣。雖然凡人之心有善有惡,但“剝落病心”,即道德修煉可以恢復人的道德本心。*《陸九淵集》,中華書局2012年版。王陽明則更進一步,認為“心外無物”、“心即是理”,需要致良知和事上練。通過龍場悟道指出“致良知”:人皆有良知,無非有的被蒙蔽了而已,所以要做的就是彰顯本來良知罷了(實是性善的不同表達)。天泉證道則提出了有名的“四句教”:無善無惡心之體,有善有惡意之動,知善知惡是良知,為善去惡是格物。*《王陽明全集》,上海古籍出版社1992年版。王陽明認為,至善者,心之本體。所以“無善無惡心之體”并非指人性本來無所謂善惡,而是說心的本體與他物一般,無所謂善惡。“意者心之發,本自有善無惡。惟動于私欲而后有惡也,惟良知自知之。故學問之要曰致良知”,這是對后三句的解釋。陽明思想的價值在于他以一種全新的方式解決了宋儒留下的“萬物一體”和“變化氣質”的問題……良知既是人心又是天理,能把心與物、知與行統一起來,泯合朱子偏于外、陸子偏于內的片面性,以解決宋儒遺留下來的問題。*錢穆:《王守仁》,商務印書館1930年版。

3.五性七情。韓愈認為,性也者,與生俱生也;情也者,接于物而生也。性之品有三,而其所以為性者五;情之品有三,而其所以為情者七。曰何也?曰性之品有上、中、下三。上焉者,善焉而已矣;中焉者,可導而上下也;下焉者,惡焉而已矣。*《韓昌黎文集》,上海古籍出版社2014年版。由此,人性五方面德(仁義禮智信),上品——德為主,兼通四德;中品——德或不足,或違背,其他四德也不純;下品——對德違背,其他四德也沒有。人情七方面(喜怒哀懼愛惡欲)上品的情感,對七種情感都能控制得恰當合適;中品的情感,對于七情有超出一般的情況,也有缺失的,但主觀意圖還是要適當合中的;下品的情感,要么沒有要么過度,都是率性而為。故曰:三子之言性也,舉其中而遺其上下者也,得其一而失其二者也。曰:然則性之上下者,其終不可移乎?曰:上之性,就學而易明;下之性,畏威而寡罪。是故上者可教,而下者可制也。其品則孔子謂不移也。*《韓昌黎文集》,上海古籍出版社2014年版。進而韓愈指出,孟子說人性善,荀子講人性惡,楊雄提出善惡混這三種觀點都是在談中品而忽略了上下兩品,得到其中的一方面而失掉另外兩方面。那么,上下兩品最終不能改變嗎?韓愈認為,上品人性,越學習就越彰顯;下品人性,畏權威就少罪過。因此,上品可教導,下品可約束。這兩種品級,就是孔子所說的唯上知與下愚不移。*《論語·陽貨》,中華書局2017年版。

4.淳樸自然。告子認為,人性無所謂善惡,就像流水一般,決之東則向東流,決之西則向西流。水不分東西,人性也不分善惡。譬猶練絲,染之藍則青,染之朱則赤。就比如一張白布,取決于染的顏色。*《孟子·告子上》,中華書局2013年版。從道家老莊對“圣人”、“真人”的描述,對嬰兒狀態的推崇和“見素抱樸、少私寡欲”等理念,可以將道家對人性的認識歸納為淳樸自然一類。

由是觀之,諸子人性學說各不相同。如王充所言:性情者,人治之本,禮樂所由生也。*《論衡·本性》,上海古籍出版社2013年版。探究性情之根本,禮是防治,樂是節制,使人的性情不至于大起大落。人性本有卑謙辭讓,故制禮以適其宜;人情本有喜怒哀懼愛惡欲,故作樂以通其敬。

當代中國對人性理論的研究,主要集中在對西方假設的引申,以及有限的開始重視對中國人性理論的研究。比如,齊善鴻、李培林(2006)提出“精神管理”理念,他們認為精神是人的行為動力的源泉,要求充分尊重人的主體性作用。*齊善鴻、李培林:《管理中人性思想的演變與精神管理的導出》,《科技管理研究》2007年第4期。Li Zhi等(2011)探究了不同企業家的人性觀差異,指出中國企業家有其特有的人性觀結構(復雜性與趨利性)等。*Li Zhi, Li Jianling, Zhao Nan, et al. Empirical study on the human‐nature view of Chinese enterprise managers: Its structure and characteristics[J]. Chinese Management Studies, 2011, 5(4):403-421.徐淑英等(2012)引用儒家經典中“人性善”的概念,對企業家的人性看法進行了實證研究,并指出其對企業績效的正向影響。*徐淑英等:《企業家對人性的看法、管理實踐及與綜合績效的關系——中國企業家成長與發展專題調查報告》,《管理世界》2012年第6期。

三、中西方人性假設的分歧與融合

通過對比我們看到,中西方對于人性的思考處于不同的層面,即便轉換到管理視角,仍然不能對人性得出一致的結論。誠然,用唯一尺度去衡量復雜的人性,將注定是徒勞的。但是,我們仍然需要一個標尺,這是設計管理制度、方略和手段的參照物。本節我們從中西方人性認識的分歧開始,探討融合的可能性。

(一)中西方人性理論分歧

1.歷史路徑不同。中西方文明形態和社會組織形式上的差別前人有諸多分析,比如農耕文明、游牧文明和海洋文明的差別。中國傳統的農耕社會養成了安土重遷的社會心理,形成了家天下的社會組織格局。土地約束使得中國人相對缺乏個體流動的可能性,以家為組織形式的生產單位既需要經營管理的規范,也需要和樂融融的親情氣氛。土地不能移動、農業勞動的周而復始,安土重遷的觀念造就了中國人的“熟人圈子”,也進而形成了中國人社會生活中關系的長期穩定性。長期穩定的關系并非一次交易,而具有未知的持續性,包括心理層面和時間層面。由此,在這個熟人社會里生成了差序結構(費孝通,1948),更多地以宗法道德觀念約束人的行為。在人情和宗法的鄉里鄉親,往往以“人性善”為假設,靠血親人倫、等級規范和宗法制度來維系運轉。從國家層面看,盡管儒家的綱常人倫一定程度上彌補了正式制度的缺失,但顯然并不能完全滿足于社會運轉的需要,以人性善的假設出發,也很難完全適應政權管理的需要。因此,衍生出“學成文武藝,貨與帝王家”的法家人性惡的思想,以及滿目瘡痍、民生凋敝下道家的慈悲情懷,試圖以清心寡欲、返璞歸真而形成道家人性淳樸假設。

希臘的海洋文明、歐洲國家后來的海上擴張,包括后期移民為主的美國,都與中國傳統社會所形成的“世交”不同。在相對短期和變動性大的相處方式中,用契約和法制去斗人性的惡,形成陌生人交往的基本規則,就是發展路徑中所必然蘊含的。由此,西方社會科學所研究的重點領域,從時間和空間上看,集中在短暫性、無選擇關系(約定關系)和短暫性有選擇關系(松散關系),這一點與中國相對長久、無選擇所形成的固定關系有重大不同。*翟學偉:《中國人的關系原理:時空秩序、生活欲念及其流變》,北京大學出版社2011年版,第297頁。由此,西方和中國哲學敘述之間的一點深刻區別在于:中國文化根植于人們的日常生活,發軔于對家庭生活的自然崇拜。*唐君毅:《唐君毅全集》(第4卷),臺北學生書局1988年版,第219頁。由此所孕育儒家思想的標志特點是,人類道德家庭感情的自然表達,是人的自然生理。相形之下,即使通觀整個西方哲學和文化,也似乎從未將作為一種制度的“家庭”視為秩序的主要源泉。要想在西方哲學中找到一個與中國哲學之“孝”的重要性,以家庭為中心的等量齊觀的概念,確實勉為其難。柏拉圖、亞里士多德是拒絕和貶低家庭的。*Roger Ames:《唐君毅和儒家民主觀》,載《國際漢學第25輯》,溫海明、王慶泓/譯,大象出版社2014年版,第305頁。由此,產生對人性的不同表述和理解,自然有其深刻的社會歷史原因。

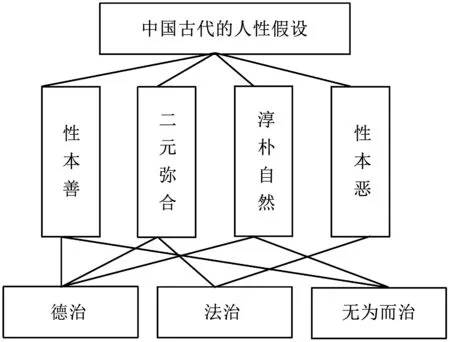

2.關注重點不同。中國古代關于人性的思想,基本上都集中在治國、理政和牧民的維度上。也就是說,古人從更宏觀和一般意義上看待人性,由此與治國方略交相呼應。以儒、道、法三家思想所推崇的治國方略、人性假設來看,我們可以用圖1表示之間的關系。*儒道法三家是相對明確的中國不同歷史階段的官方執政思想:從秦孝公到秦始皇,法家是主線;西漢初到漢武帝,黃老之學受推崇;漢武帝之后,官方則開始獨尊儒術。

圖1 中國古代人性假設與治國方略的關系

由此可以看出,從最優匹配度上講,人性善對應德治,人性惡對應法治,淳樸自然對應無為而治。同時,德治適用面最廣。這在一方面證實了中國傳統社會強調德治的合理性,而另一方面,從中國兩千多年的帝制歷史來看,所謂帝王之道,如同漢宣帝所言:漢家自有制度,本以霸王道雜之,奈何純任德教,用周政乎!且俗儒不達時宜,好是古非今,使人眩于名實,不知所守,何足委任!*《漢書·元帝紀》,中華書局2012年版。漢宣帝對漢元帝說的這番話,在道出帝王心術的同時,順帶著把“知識分子”惡心了一把,似乎雜道才是真實的治國方略。然而,不管帝王治國之術是外儒內法還是霸王道雜之,漢武帝獨尊儒術卻使儒家從從知識化走向經學化,自由化走向權力化。*牟宗三:《牟宗三文集·道德的理想主義》,吉林出版集團2010年版。由此,過分的強調德治仁政的結果,使中國社會越來越依靠倫理道德去代替正式制度,最終中國社會過于注意上層結構,很少涉及底層;*黃仁宇:《資本主義與二十一世紀》,上海三聯書店1997年版,第454頁。造成經濟和市場的不斷發展,與國家組織能力持續下降的矛盾,基層社會越來越一盤散沙。*韓毓海:《五百年來誰著史》,九州出版社2011年版,第6頁。治國階層則逐漸蛻變為“平時袖手談心性,臨難一死報君王”的空談俗儒,理政的具體人選則落到“胥吏”手中。這些胥吏最終演變為魚肉百姓的土豪劣紳。*韓毓海:《重讀毛澤東》,中信出版社2016年版。由是觀之,過分強調基于性善的德政之失即在于此。

西方社會發展路徑的差異,加之文藝復興科學和理性的呼吁,使之在人性惡假設的主線上,從哲學意義上的思辨,越來越細化演變為學科上的理論基礎。所以我們看到,在西方哲學對人性在人與自然、感性和理性二元論的基礎上,在管理維度形成了一條清晰的理論演進脈絡。其制度設計的重點置于對人性惡的斗爭和壓制,圍繞這個基本點形成了包括民主和分權制衡在內的一系列方針和政策,在政治生活和社會生活中得到具體的體現。*托克維爾:《論美國的民主》商務印書館1989年版。無疑,這是一個逐步微觀和具體的過程,不同于中國宏觀統籌、重道輕術的思想體系。

3.沖突程度不同。通過梳理可以看出,源自于先秦諸子時期有關人性或隱或現的討論,本身就是一部諸子百家思想的爭鳴史和對抗史。其中,除了同一學派內部存在一定程度的傳承關系之外,不同學派之間則基本是沖突和對抗的觀點。很多時候,儒墨道法、諸子之間存在著“你贊同我反對”的現象。在整個社會層面,每種思想都不乏擁躉。容忍不同思想共存的過程,也就塑造了中國社會包容程度高、容忍模糊程度強的特征。而西方哲學從蘇格拉底到柏拉圖到康德等人,在人性“理性”維度上一脈相承;管理中從人性理論演變的脈絡,也是一個繼承發揚的遞進關系。這種沖突和繼承的差別,使中國傳統思想像是在一個平面上“攤大餅”,西方則像是在一個維度上“蓋高樓”。不能用優劣去評價,只是差異性、復雜性和精確性程度不同而已。

(二)融合的可能性

由上文我們看到,西方人性從理性這條主線出發,較多層面上是一種二元對立的特點,比如靈與肉、理性與感性、自然和社會等等。在這些沖突中,人并不必然向善,從理性出發,就必須靠他律以完成人的升華。這些對立的雙方在一定程度上都呈現出一種阿波羅式和迪奧尼修斯式的緊張,在這種緊張的對立及其調和之中,形成了西方對于人性的認識以及由此衍生的種種制度。中國人性的觀點符合整體性思維的特征,講求天人合一,不管是性善、性惡還是其他,無不是從一個整體的維度去把握人、人性、自然和社會。中國文化之根本精神即“將部分與全體交融互攝”之精神;自認識上言之,即不自全體中劃出部分之精神(此自中國人之宇宙觀中最可見之);自情意上言之,即努力以部分實現全體之精神(此自中國人之人生態度中可見之)。*唐君毅:《唐君毅全集》(第11卷),臺北學生書局1988年版,第8頁。由此,形成了中國思想注重事物間的聯結而看似沒有開端和結局的“生生不已”觀,這種觀念在一定程度上導致了任何個體嚴格身份概念的缺乏,進而使我們對多數事物的分析都顯現出某種意義上的模糊。

因此,要實現中西方的融合,不是將儒家思想的長袍裁剪為前襟重疊的條紋西裝了事,也不是將西方力求科學而略顯沖突的思想對立外面罩上一個中國的太極。而是在研究中西方認識人性問題上的差別,發掘兩者形成的基礎和不足,進而嘗試構建我們對人性的看法及其在管理上的價值。實際上,用善惡這種明顯帶有價值判斷和社會屬性的概念去界定人的本質,根本上是行不通的。正如哲學家羅素所言,善惡如同一條路的上下坡,本質上仍是那條路。這些善惡的觀點,本就是人搞出來的,它隨著社會發展和價值判斷的變化而變化。其實,一個人將要變成什么樣的人總是取決于他與所處的環境之間所不斷進行的隨機交流。在人性上而言,蘊涵了所謂善與惡、靈與肉、理性與感性等這些人為概念的萌芽,這些萌芽如何成長,則取決于后天我們選擇為哪種萌芽進行灌溉。由此,我們可以用一個過程性的概念去定義人性,這里包含兩個層面的含義:第一性(nature),人的天性,蘊涵了這個物種基本的基因和可能性,其特征是不斷發生的根本可塑性(radical changeability)傾向;第二性(second nature),后天習得之性,這是人之為人(becoming)的理由,就是社會希望他成為什么,這種選擇包含了價值判斷。正是這個第二性,體現了管理的價值,也是管理的基本作用場:怎樣過渡以及過渡到怎樣的第二性。

四、人性與管理的互動關系

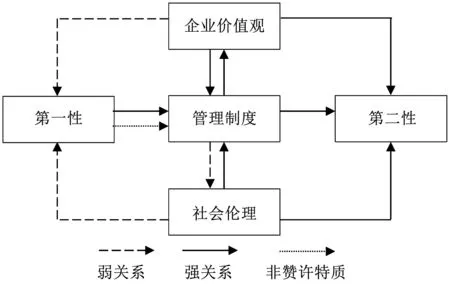

管理本身帶有價值判斷,它所折射的價值觀反映出組織希望成員成為一個什么樣的人,贊許的增加或強化,反對的消除或弱化,與社會倫理道德一并塑造人的第二性。人性與管理的互動關系我們可以用圖2表示。

圖2 人性與管理的互動關系

從我們所界定人性的過程性維度來講,人的第一性基本屬于先天之性,因此社會倫理、企業價值觀等與之都是弱關系;第二性是后天習得之性,這個過程深受社會倫理、企業價值觀的影響。管理制度居于中心環節,即通過制度體現組織贊許/反對的第一性中的特質,用以增強/減弱之,以塑造為第二性。其中,企業價值觀與管理制度雙向強關系,社會倫理對管理制度強關系,單個企業的管理制度對社會倫理弱關系。從人性與管理的互動關系來看,我們可以得出以下幾點重要結論。

(一)第一性不作價值判斷,第二性明確價值導向

從天性來看,對人分三六九等就是為剝削和被剝削提供理論依據。因此,從管理的維度,對第一性不能做價值判斷,試圖去區分誰善惡美丑是不恰當的。但對于第二性,則必須有明確的價值導向。必須明確組織贊許倡導什么、反對阻止什么。所以,明確的企業價值觀非常重要。通過價值導向,使組織成員被贊許的特征和行為通過制度得到強化或增加,被反對和阻止的特質和行為通過制度得以弱化或消除。第二性才是管理的核心源泉。

(二)制度居于中心環節,必須體現系統性和過程性

管理的絕大多數方法和手段以制度的形式體現出來,但制度本身具備很強的系統性,如果不能很好的把握這個系統性,效果可能適得其反。其系統性體現在:第一,制度受社會倫理、企業價值觀的影響。如果制度與社會倫理和價值觀沖突,就會產生困惑和混亂,起不到應有的效果。第二,制度是管理者思想的體現,員工行為的指揮棒。也就是說,如果制度設計不能很好的體現管理思想,那么就發揮不了預期的引導效果。比如希望員工規矩行事,但考核卻完全以結果導向,其鼓勵的結果就可能是“為達目的不擇手段”。因此,管理者必須不斷反思自身思想是否正確,制度所反映的思想是否準確。第三,制度設計有系統性,效果體現有過程性。制度設計一方面要在思想、制度、行為三者之間系統考慮;另一方面,從倫理價值所界定的“善”、“惡”角度而言,制度的起點有“惡”,但指向的終點一定是“善”,懲惡是為了揚善,忽略了善的導向組織就沒有未來。同時,在通往終點的道路一定是一個逐步的過程,不能希冀于某項制度立即導致相應的結果。很多時候,管理是一種付出和耐心,管理者必須考慮清楚愿意以多長時間、多大代價、追求什么目的,絕非一蹴而就。

(三)人性與管理是“淳缺”與“悶察”的螺旋過程

老子曰:其政悶悶,其民淳淳;其政察察,其民缺缺。*《老子道德經注校釋》,中華書局2012年版。意思是政治混沌,民風淳樸;政治精細,民風狡詐。上古之世,人少資源多,由于生產力的限制沒多少剩余產品,做領導的也基本是奉獻,由此政悶民淳。后世日漸發展,剩余亦多,爭斗之心漸起,此時政令繁多,百姓狡黠抱怨也成常有之事。這是人的第二性與其所處環境交互的結果,也是當前管理所面對的基本現實:民智已開、人心不古,如何打破政察民缺的惡性循環?這其中的關鍵,一方面發展是硬道理,以生產力的極大發展使每個人都有尊嚴的活著;另一方面,中國傳統思想的精髓在此得到體現:人的第一性當中所蘊含的東西具備了生長、培育和錘煉的可能性和傾向性,那么如何使之發育以形成群體的和諧?儒家思想中“為仁由己”,*《論語·顏淵》,中華書局2017年版。每個人通過自己對“仁”的追求逐漸成長為一個真正的“大人”,在“從心所欲不逾矩”的境界當中,因為對外部約束的需求少多了,自然可以“其政悶悶”。如同西方管理從管理控制走向強調自我評估、自我管理的觀念,實際上人性經由“淳-缺-淳”否定之否定的螺旋,同樣表現在制度上就是“悶-察-悶”的過程。這其中的關鍵是,人性與制度如何互動?換句話說,是先“民淳”而后“政悶”,還是“政悶”導致“民淳”?從組織和個體比較的角度,我們認為先有“政悶”后有“民淳”。因為在一定意義上,企業家應該是教育家,組織同樣承擔著教化的功能,而且組織整體抵御風險的能力比個體強,因此首先做出“姿態”的應該是強者而非弱者。組織設計制度把每個人當賊防,然后要求大家心如日月、德比天地,顯然絕無可能。只有通過組織的教化引導,以激發第一性中“善”的萌芽,使之茁壯成長為第二性,方可實現政悶民淳的良性互動。否則,面對復雜的人性,組織最終會淪為“制度不經濟”,為沉重的制度成本所累。

(四)雙融是中西人性與管理的發展之道

中西方對比融合之道不是將西裝裁為長袍,也不是將科學套上太極道袍,必定是一個雙融的過程。雙融的目的在于整合并優化兩種或多種文化的精髓,去蕪存菁,不是二選一(either/or)的切割,而是強調互相整合優點的一種平衡和超越。*Chen M. J., 2014, Presidential Address- Becoming Ambicultural: A personal Quest, and Aspiration for Organizations. The Academy of Management Review vol.39,no.2,pp119-137.“有象斯有對,對必反其為;有反斯有仇,仇必和而解。”*王夫之:《張子正蒙注》,岳麓書社2011年版。這是中國傳統思想里所蘊涵的雙融的智慧與方法。西方看似普世的民主與科學,卻并非如現代的專利產品可以直接打包出口到任何地方,工具理性所導致的人與自然的對抗就是明證;儒家的根本智慧在于抓住了家庭這一人類最有可能為之徹底奉獻的獨一無二的機構,但家庭情感的泛濫卻可能會腐蝕一切正式的制度,儒家所要求的近似精湛舞技的生活姿態,也不是人人可以長袖善舞。文明本就蘊含于其發展的歷史路徑當中,各有所長。在我們近代不斷向西方學習的同時,不要忽略一個基本的事實:如果把中國持續千年的世界領先地位與今天的重新崛起聯系起來考慮,那么在19世紀中后期約100年的落后完全可能是個偶然的插曲,不過是“勤勞革命”和“工業革命”*阿瑞吉:《漫長的20世紀:金錢、權力與我們的社會根源》,江蘇人民出版社2001年版,第203頁。初次碰撞后暫時的失利而已。而且,從大的歷史視野來看,漫長的19世紀(1789-1914)本質上是西方社會霸權和軍事霸權崛起的年代,同時是一個人類“道德譜系”大崩潰的時代,其核心是馬基雅維利式的“強權即公理”*馬基雅維利:《君主論》,商務印書館2009年版,第121頁。和尼采詭辯“主人道德”哲學。*尼采:《論道德的譜系》,上海三聯書店1992年版,第6頁。在此之前,托克維克曾對法國的啟蒙思想家們說過:沒有一個人在它們著作的某一部分中,不對中國倍加贊揚……國家只把哲學作為宗教,把文人和知識分子奉為貴族。看到這樣的國家,他們嘆為觀止、心馳神往。*托克維克:《舊制度與大革命》,商務印書館1997年版,第198頁。因此,我們應該充滿信心的迎面新的時代,以中華民族的人文精神與其他文明雙融,以重塑管理的人文價值。畢竟,管理所追求的是組織與個體目標的雙重實現、共同發展,其本身應該是充滿溫情的,而低水平的管理者則使其冷冰冰。