大學生使用微信表情包的自我意識與形象建構實證研究

熱依拉

(中國政法大學,北京 102200)

一、問題的提出

(一)研究背景及目的

伴隨著網絡社交的日常化,大學生的溝通交流越來越依賴社交媒體。中國青年報社社會調查中心聯合問卷網的調查研究顯示:82.2%的受訪者在上網時會使用表情包,64.9%的受訪者因為有趣而使用表情包,75.0%的受訪者認為表情包可以活躍氣氛。表情包已成為一種流行文化,多以搞怪、歡樂及調侃等內容為主。那么,大學生對于表情包的選擇和使用實際上是不是在展示個人形象?

(二)理論依據

美國社會學家歐文·戈夫曼提出的“擬劇理論”又被稱為“自我呈現理論”。他認為“人生是一場表演,社會是一個舞臺”,這也是他的“擬劇理論”的基本觀點。[1]我們知道,在人際傳播中,交往是通過人與人的互動實現的。人們在與別人交往時,往往會注意自身形象的呈現方式。

在印象動機的形成過程中,人們都會設定自己滿意的形象,并且希望這個形象能留在他人心中。所以在一定的情境下,人們會有強烈的動機——控制別人如何看待自己。在擁有印象動機之后,緊接著人們就會考慮自我形象的構建,構建過程不僅包括考慮展現什么樣的形象,還包括對構建自我形象方式的選擇。根據米德的觀點,自我是“主我”和“客我”的統一,[2]前者是個人的主體意識,后者是從周圍觀察到的他人對自己的態度、評價和角色期待。

(三)研究現狀

網絡化改變了傳統意義上主體間的關系。研究者認為,在新的虛擬和真實交織的生活場域下,發展出了以趣緣為關注點的人際互動,這極大地沖擊了傳統的社會交往模式。

李魏華[3]在其碩士學位論文中通過對QQ空間中人們的自我呈現過程進行了相關的定性研究,并以“角色扮演”為中心進行分析,考察了在網絡空間中人們自我呈現時扮演的社會角色特征、類型和策略,還有人與人之間的互動方式。與此同時,也挖掘了在傳統場域中的“自我呈現理論”在網絡時代的新意。陳小文[4]則通過深度訪談的方式來剖析網名中的自我呈現過程,并指出個體在網名中的自我呈現與他們的現實生活是互相滲透、互相影響的。余萍[5]在碩士學位論文中對“曬客”的生存環境作了類型化區分,并且剖析了“曬客”在網絡場域的自我呈現中所展現的獨特的行為特征和心理特征,并指出“曬客”在追求“自我”的同時也實現了理想自我呈現的結構性動因。

二、研究方法及樣本分析

本研究主要使用問卷調查法,在大量閱讀文獻的基礎上編制了一套調查問卷,內容涉及研究對象的一般特征(性別、年齡、學歷等)、微信表情包使用現狀(使用情況、使用行為等)、自我意識量表(心理學經典量表)以及微信使用過程中的形象建構四個部分,以此來客觀地反映微信表情包使用中個體的自我意識與自我形象建構的相關性。

基于之前的理論,本研究旨在探求自我意識和形象建構在微信表情包使用過程中的關系,可以作出如下假設:

假設1:自我意識和自我形象建構呈正相關。

假設2:微信表情包的使用有利于增強自我意識的覺醒。

假設3:微信表情包的使用狀況和形象建構的成功性呈正相關,即微信表情包使用越充分,自我形象建構越成功。

本研究采用便利抽樣方法,通過問卷星系統設計并生成問卷,在微信、微博等終端發放并回收問卷,最后回收問卷247份,回收率100%,完成率100%。

(一)關于基本信息的情況描述

對247位研究對象進行一般性資料描述分析,其中男生26.3%、女生73.7%;本科生46.2%,碩士及博士以上50.2%;有效樣本的數據顯示,本次問卷的研究對象多為20~25歲的女生,并且學歷多集中在本科及以上。

(二)關于微信以及微信表情包的使用情況

關于微信聊天功能和表情包的使用情況,調查發現微信聊天功能和表情包的使用率均為100%。雖然樣本數量相對較少,但基本可以說明絕大部分人在使用微信聊天功能的過程中都會使用微信表情包。

通過回收的問卷,從微信以及微信表情包的整體使用情況可得出以下內容:絕大部分人在使用微信聊天功能的過程中都會使用微信表情包。通過分析使用、收藏、尋找表情包的情況發現女性比男性更傾向于使用、收藏、尋找表情包;本科及以上學歷的人更傾向于使用、收藏、尋找表情包;20~25歲的人更傾向于使用、收藏、尋找表情包。值得注意的是,大部分人認為自己通過使用微信表情包構建了一個成功的外部形象。

(三)心理學自我意識量表分析

本研究借鑒的自我意識量表來源于心理學中Duval和Wick Lund(1972年)提出的客體自我意識理論,經Fenigstein、Scheier和Buss(1975年)發展并編制的測量自我意識個體差異的量表——自我意識量表。

自我意識由3個分量表,共23個題項構成,分別是測量私我意識的10個題項,測量公我意識的7個題項和測量社交焦慮的6個題項。這些量表既可以單獨使用也可以組合使用。私我意識是指習慣性注意自我私密的方面,這方面只有本人才能觀察到;公我意識是指習慣性注意自我中公開的方面,這些方面是別人能夠觀察和評價的;社交焦慮則反映個體由于感知到他人的存在而引起的不安。量表中,公我意識和私我意識、公我意識和社交焦慮之間均為適度的正相關,而私我意識和社交焦慮之間的相關性接近0。

自我意識量表經多位學者修訂,后來由我國臺灣心理學者吳靜吉、陳麗婉、王文中(1989年)進行翻譯和中文修訂。蔣燦在這個基礎上結合我國的實際情況進行了修改,其中公我意識和私我意識存在顯著相關性(r=0.48),各分量表內部一致性Cronbach α系數和重測信度均大于0.7,可見該量表信度良好。量表采用李克特五級量表。

調查中通過分析自我意識量表數據(見表1),公我意識的平均分為25.57,私我意識的平均分為34.36,社交焦慮的平均分為20.1;公我意識的中位數為26,私我意識的中位數為35,社會焦慮的中位數為20。

表1

由以上自我意識量表分析可推導出結論:在本次調查研究中,公我意識和私我意識的意識水準都較高,可見大部分群體在日常生活中依舊注重自我私密和公開的方面,即大部分群體在日常生活中自我意識水平較高。

(四)對微信表情的認知和使用感受分析

1.描述性分析。在對微信表情的認知和使用感受量表中,平均得分最高的前幾個選項是“表情包能讓聊天變得更有趣”(4.23)、“表情包有助于緩解我不知道說什么時的尷尬”(4.17),說明人們使用微信表情包是出于某些情緒功能的原因。根據“使用與滿足”理論,微信表情包在幫助人們表達情緒等方面有特殊的作用,因此人們對它的需求較大。

平均得分最低的幾個選項是“表情包有時容易讓我誤解別人原本的意思”(2.94)、“使用表情包有時會讓聊天變得空洞”(2.86),說明表情包更多的是有助于正確地表達聊天內容并且豐富聊天語境。與得分高的選項對比而言,可以得出:微信表情包的流行并不是由于群體效應而盲目流行,也不是局限在它的娛樂性,更多的是出于它滿足了大眾表達的實際需求。

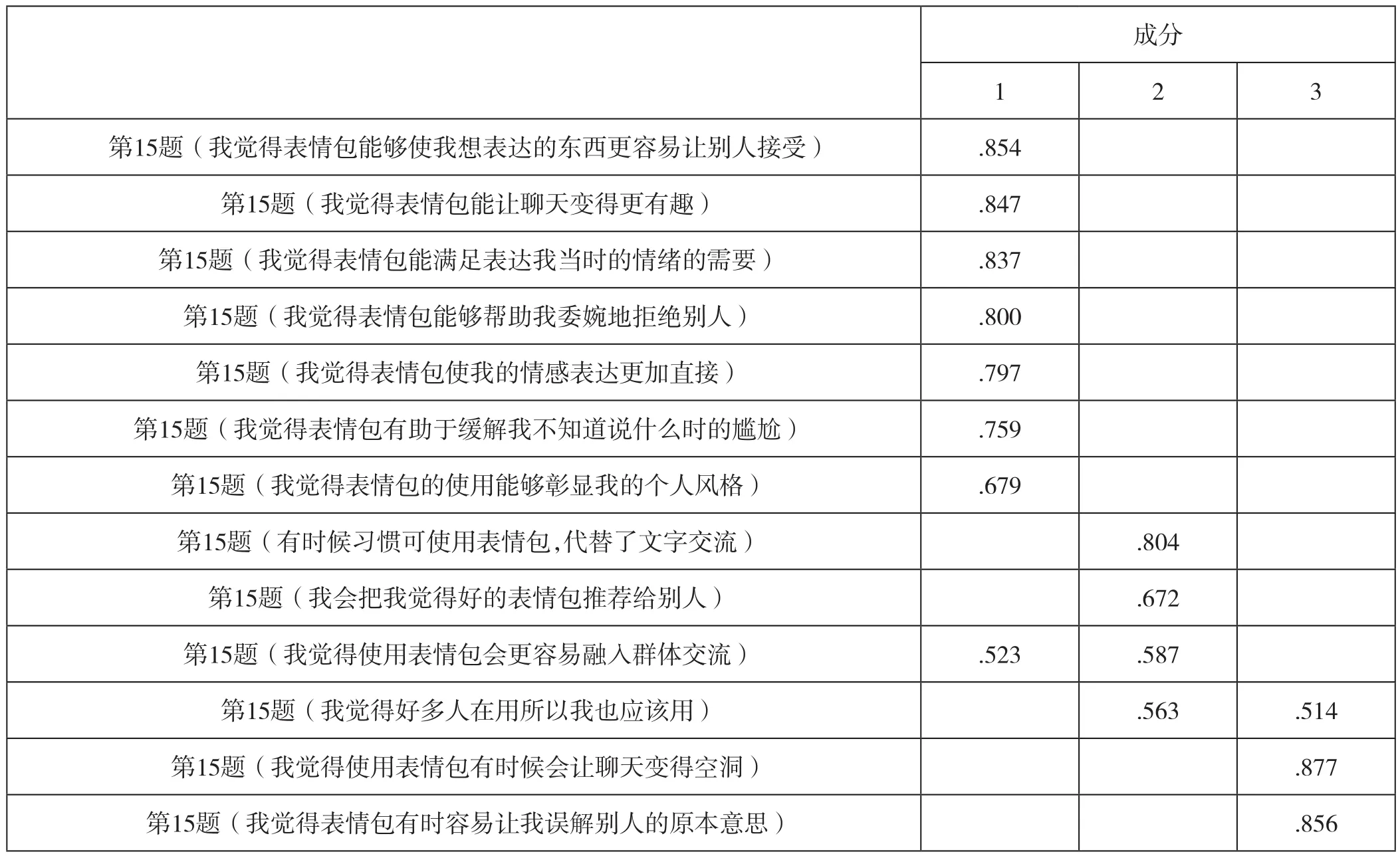

2.因子分析。將題目的13個選項作因子分析對其降維,經多次嘗試,決定取3組,KMO值為0.890,表明分組非常適用,旋轉平方和載入顯示67.381%,整體因子提取效果較好,于是將3組生成3個新的變量,分別命名為“正面認識”“中立態度”“負面認識”(見表2、表3)。

表2

表3 旋轉成分矩陣a

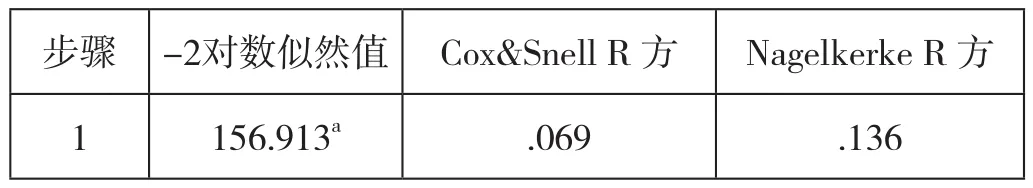

3.logistics回歸分析。將因子分析旋轉后得出的3個變量“正面認識”“中立態度”“負面認識”作為協變量,將“您是否覺得自己通過使用微信表情建構了一個成功的外部形象”作為因變量,R方值是0.136,勉強接受3個協變量和因變量之間存在相關關系。“正面認識”sig值為0.001,說明關系極其顯著;“中立態度”sig值為0.014,說明關系也很顯著(見表4、表5)。也就是說,對微信表情包的認知和使用情況持肯定和正面態度與自認為成功建構自我形象是相關的。

表4 模型匯總

表5 方程中的變量

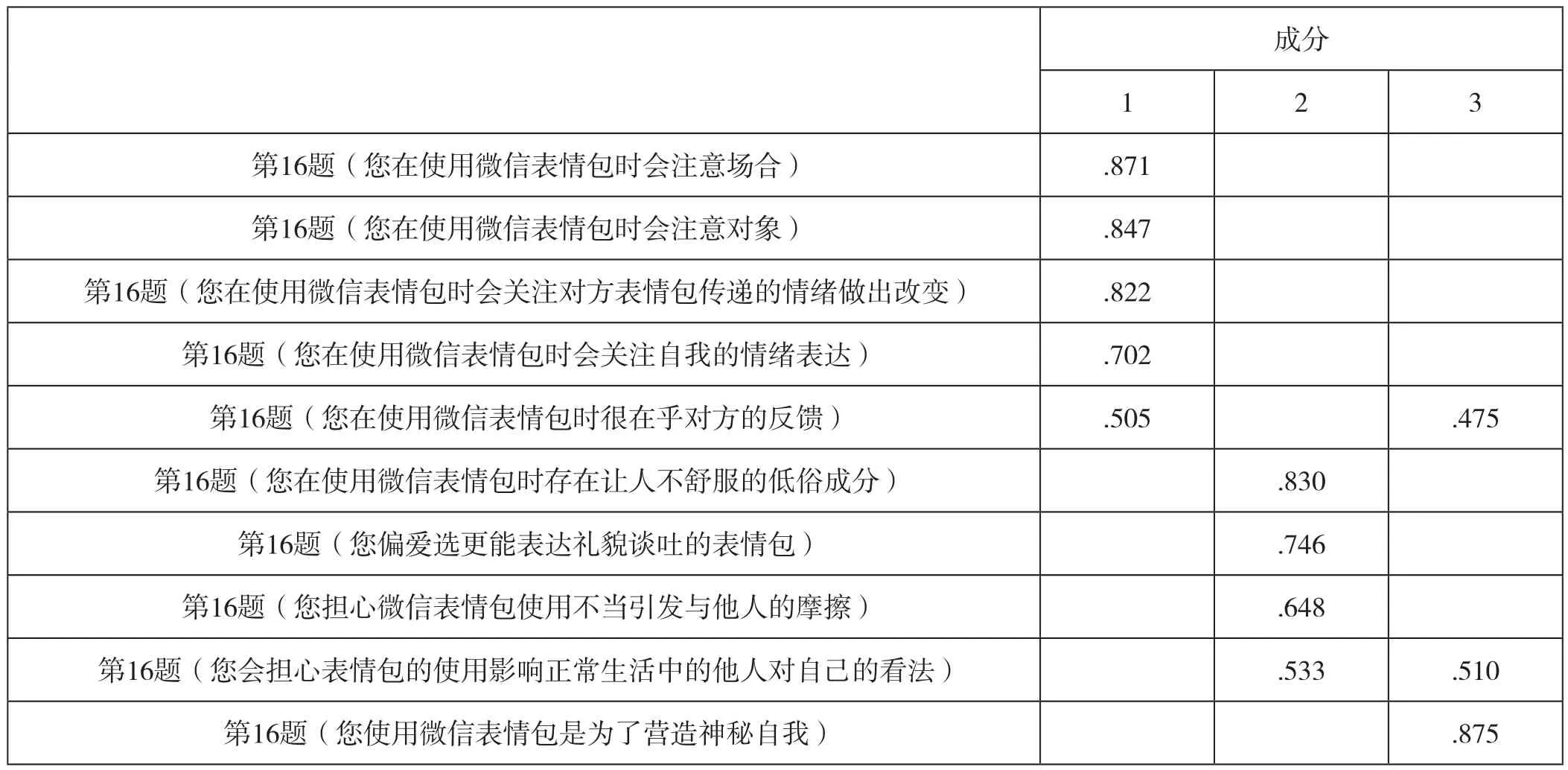

(五)使用微信表情包過程中對自我的建構分析

1.描述性分析。在使用微信表情包過程中對自我的建構量表中(見圖1),平均得分最高的前幾項是“使用表情包會注意場合”(4.22)、“使用表情包會注意對象”(4.15),說明大家使用表情包的時候會很注意場合和對象,甚至照顧到對方的情緒,會根據使用對象和場合的不同調整表情包的使用,說明大多數群體在使用表情包的時候,是知道表情包使用過程中會造成他人對自己產生看法和印象的,并且對此十分注重,即在使用微信表情包過程中,大多數人會注重對自我形象的建構。

平均得分最低的幾項是“表情包是為了營造神秘自我”(2.49)、“表情包的使用影響正常生活中他人對自己的看法”(2.96),說明大眾認為微信表情包使用過程中,自己并沒有刻意想要塑造與生活中完全不同的形象,而多是在日常生活的形象基礎上做出合適的自我形象建構。

本量表總分的平均得分為3.53,由于是五級量表,均分介于3和4之間,說明樣本總體持中立態度,同樣也是偏向一點認可的態度。

圖1

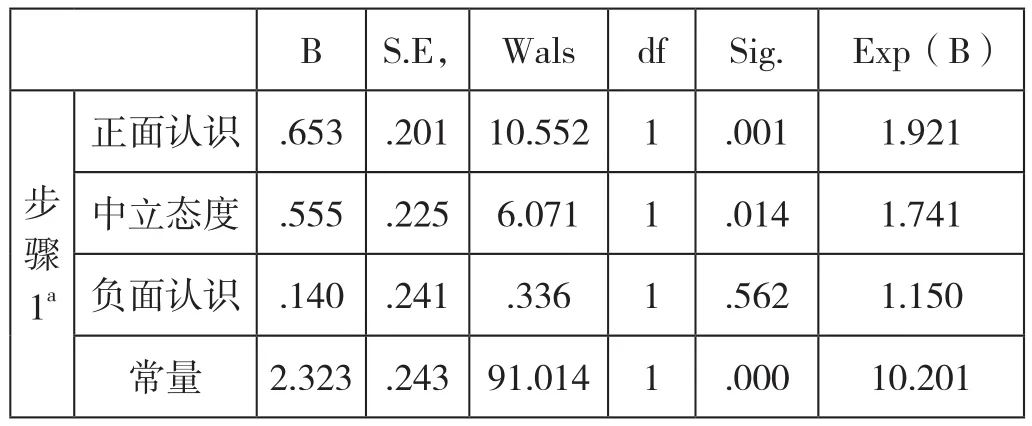

2.因子分析。將題目10個選項作因子分析對其降維,經多次嘗試,決定取3組,KMO值為0.777,表明分組較合適,旋轉平方和載入顯示64.426%,整體因子提取效果較好,于是將3組生成3個新的變量,分別命名為“在意自我形象建構”“在意他人看法”“神秘自我”(見表6、表7)。

表6

表7 旋轉成分矩陣a

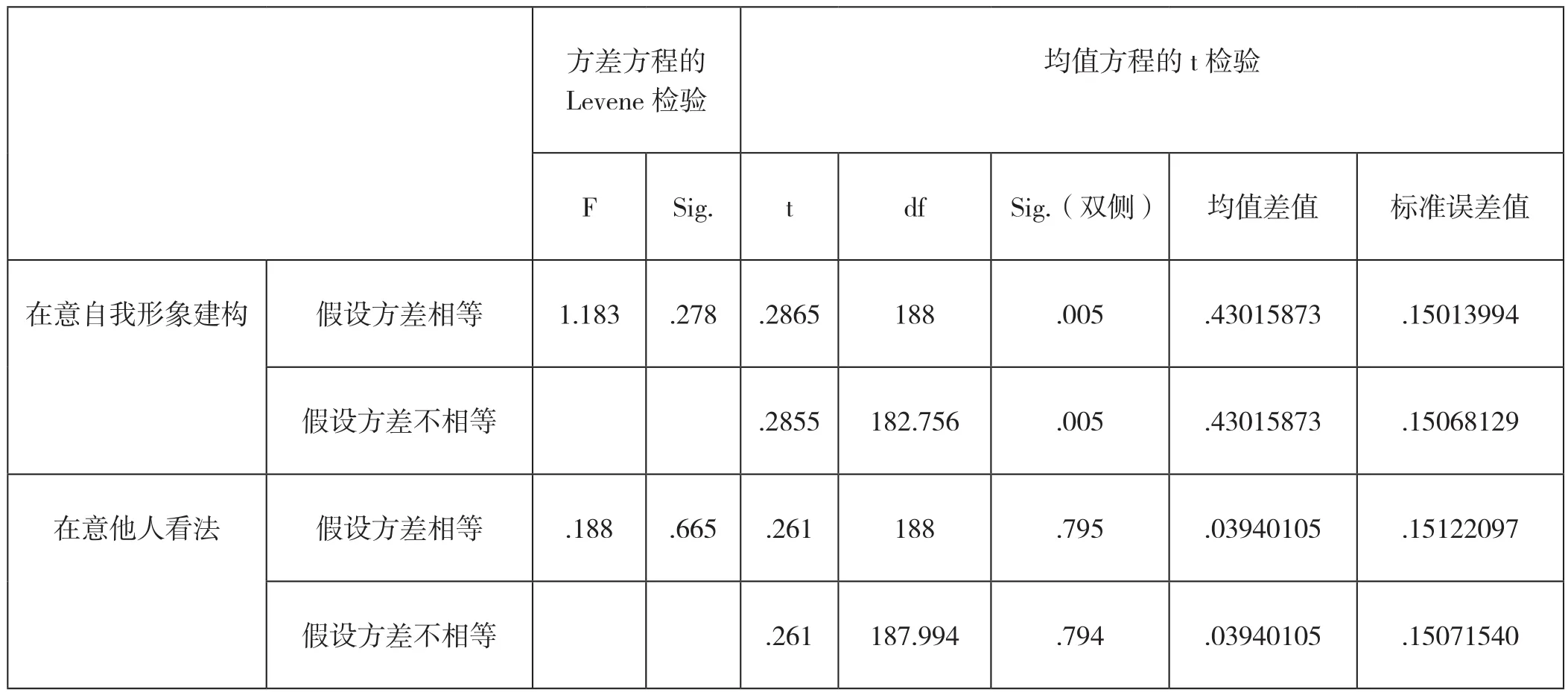

3.獨立樣本t檢驗。將因子分析得出的兩個變量“在意自我形象建構”“在意他人看法”作為檢驗變量,將“是否定期更新自己的微信表情包”作為分組變量,做t檢驗分析,得出“在意自我形象建構”的sig值(雙側)為0.05。也就是說,定期更新自己表情包的人和不定期更新自己表情包的人在自我形象建構方面有顯著差異(見表8)。意識。在表情包使用狀況分析中,更新表情包頻率更高的人認為自己構建了良好的外在形象。由此可以推論:自我形象意識強的人認為自己構建了良好的外在形象,與研究假設1對比可發現,假設成立,自我形象意識與形象建構之間存在關系,呈正相關;自我形象意識越強,個體會認為自己構建了更為成功的外在形象。

表8 獨立樣本檢驗

由因子分析生成3個新的變量,分別命名為“在意自我形象建構”“在意他人看法”“神秘自我”。由于“神秘自我”的塑造在描述性分析中已經證明大眾在塑造自我時注重的是對原本生活中自我形象的堅持塑造,而不是創造新形象,這屬于自我形象塑造內容的部分。所以,獨立樣本t檢驗中,我們選取了“在意自我形象建構”和“在意他人看法”這兩個變量,與“是否定期更新自己的微信表情包”這一分組變量做t檢驗分析,得出定期更新自己表情包的人和不定期更新自己表情包的人在自我形象建構方面有顯著差異,定期更新表情包的人實際上更在意自我形象建構。“是否定期更新自己的微信表情包”這一分組變量是表情包使用狀況中最具代表性的變量,所以根據這項獨立樣本t檢驗分析,更新表情包頻率高的人有更強的自我形象建構意識。

三、研究結果

根據調查問卷及后期分析,推出了一些結論:

第一,微信表情包普及率高。20~25歲的群體,本科及以上群體在使用,他們在更新和尋找表情包等方面表現出更高的傾向性。大部分人在使用微信表情包的過程中會對形象建構這一信息有明顯認知,并認為自己通過微信表情包構建了良好的外在形象。

第二,受調查樣本認為,自己通過微信表情包構建“神秘自我”的均分低,說明個體認為自己通過微信表情包構建的自我形象并不是新的、完全陌生的自我形象,而是現實自我形象的一種網絡延伸建構。由此可以推論,大眾認為使用微信表情包有利于在網絡社交中構建與現實自我形象類同的形象。

第三,根據因子分析和獨立樣本t檢驗,得出結論,更新表情包頻率高的人擁有更強的自我形象建構

綜上所述,不難發現戈夫曼的“自我呈現理論”同樣適用于網絡空間,網絡的虛擬并非絕對的虛擬,在一定程度上它也是真實的。個體在網絡中的形象表現、互動方式及行為模式等已經明顯不同于傳統的狂歡表達模式。這也就意味著,大學生在微信表情包的輔助下,自我呈現的內容更加豐富,采取的策略也更加多樣化,所展示的形象也更與內心設定的目標形象接近。

四、研究反思

由于自我形象建構意識和自我形象建構現實屬于自我認知和社會評價兩部分的內容,自我意識可以通過調查問卷的方式解決,社會評價也只能從問卷中尋找。最后實際上是在個人視域中研究社會評價部分,失去了社會評價標準,所以調研的局限性較大。在發放問卷的過程中,反饋也能幫助個人認識到在使用表情包的過程中有很多自我意識展示和構建自我形象的部分,但卻不能給良好的外在形象提供一個確切的社會標準,這一點可能需要通過深度訪談等定性研究的方式加以彌補。

[1]芮必峰.人際傳播:表演的藝術——歐文·戈夫曼的傳播思想[J].安徽大學學報,2004(04):64-70.

[2]蘇振東.新媒體環境下的互動傳播模式研究[D].北京印刷學院,2011.

[3]黃少華,李魏華,郭葉紅.網絡空間中的自我呈現[J].未來與發展,2009,30(4):71-73.

[4]陳小文.QQ網名中的自我呈現[J].東南傳播,2010(8):78-80.

[5]余萍.網絡“曬客”的自我呈現[D].華東師范大學,2009.