自媒體視域下對“后真相”新聞失范的思考

苑美麗

(北京印刷學院,北京 102600)

新媒體環境下多種傳媒形態涌現,對比移動社交媒體時代,17世紀的歐洲的社交媒體形式是通過咖啡館交流、獲取信息,人們不論階層,在咖啡館彼此分享、獲取信息及看法,有口頭表達的,有手寫的,也有印刷品。[1]目前社交媒體呈現的趨勢是以移動互聯網為基礎,人們足不出戶便可實時獲知天下事。在自媒體時代,人們獲取內容變得更加便利,不僅能夠獲取相關新聞,在自媒體賬號中,人們還能找到探討事件本身的相關評論和觀點。在“后真相”時代,如何給用戶傳達客觀真實的新聞,是媒體人以及媒體運營人員面臨的重要問題。

在社交媒體盛行的現在,出現了多種自媒體形態,模糊了傳播者與受眾之間的界限,新興技術的興起與發展降低了媒介使用門檻,媒體人的邊界模糊,其內容審查、監管也比傳統媒體寬松許多,不免造成傳媒行業泥沙俱下。在自媒體時代,如何保證新聞的客觀真實是最重要的問題。

一、扮演好“把關人”角色

傳播學四大奠基人之一的盧因曾提出“把關人”的概念,在1947年的《群體生活的渠道》中有過論述,隨后1950年傳播學者懷特將這一概念引入新聞研究領域。[2]隨著移動互聯網技術的發展,我們來到了“后真相”時代。根據《牛津英語詞典》的定義,“后真相”即訴諸情感及個人信念,較陳述客觀事實更能影響輿論的情況。現今人們更傾向于相信情感敘述,相信那些自己認為正確的態度與立場,反而忽略了新聞事實,人們更傾向于情緒傳達的力量。

人工智能時代崇尚技術先驅,順應了麥克盧漢的“媒介即訊息”。[3]在麥克盧漢看來,每一種新媒介的產生都開創了社會生活和社會行為的新方式,媒介是社會發展的基本動力,也是區分不同社會形態的標志。扮演好“把關人”角色要做到:第一,具備審核和辨別事件真相的能力。這個時代獲取信息雖然極其便利,但面對冗雜的信息,媒體人應該保持警惕與敏感,在不缺信息的時代更要體現傳媒人的職業能力與素養。當下,傳媒人除了擁有采寫新聞的能力外,適應這個時代更重要的是信息甄別能力。第二,發揮好意見領袖的作用。國家統計局的數據顯示,2017年我國互聯網普及率達到55.8%,上網人數已達7.72億人。移動互聯網時代,人們可以利用移動終端便利地獲取信息。面對龐大的受眾群體,媒體人作為新聞事件與受眾的中介,一定程度上影響著受眾的態度,因此媒體人必須遵循不誤導受眾的原則,做好意見領袖。第三,輸出客觀真實的新聞,不站在自身立場來評判事件。扮演好“把關人”的角色也需要對受眾輸出不帶感情色彩的新聞,把客觀、真實的新聞傳遞給受眾,這也是“后真相”時代傳媒人最需要做到的。

二、堅守傳媒職業操守與底線

當下,能影響大眾情緒的往往不是客觀真實的報道,而是能調動大眾情緒的輿論聲勢,如何選擇表達方法,如何挑動大眾的情緒,成了短期獲利的不二法則。這種做法并不能使受眾獲得真實客觀的新聞,從自身利益出發描述新聞事件對新聞本身就是一種傷害。在近期的滴滴順風車事件中,“二更食堂”因出現不當內容引起受眾聲討而被永久封號。此次內容偏頗的文章雖然快速獲得10萬+的點擊量,但隨后引起輿論風波,觸犯了受眾的情感底線。

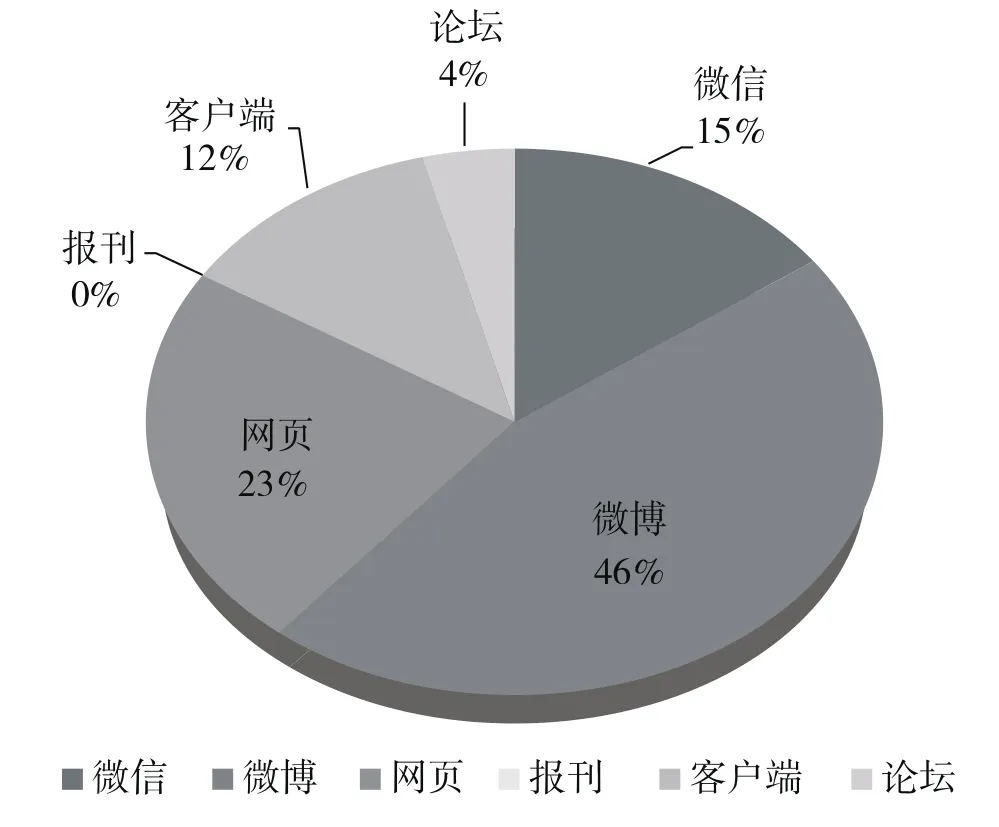

分析此次輿論事件,從情感分布上,受眾對此事件的負面情緒占多數;在媒體分布上,微博渠道的信息更多,如圖1所示。選擇或然率是指美國傳播學者施拉姆在20世紀50年代就影響受眾對大眾傳播選擇的決定性因素而提出的一個公式,該公式為:選擇或然率=報償的保證/費力的程度。[4]從媒體發布微博>網頁>微信可以看出,人們傾向于選擇微博這一費力程度小的媒介渠道獲取信息,在微博上形成輿論生態。分析此次事件輿論失焦的主要原因,自媒體的門檻降低與從業者的唯利是圖直接導致此次事件的發生。在“人人都是自媒體”的時代,人們迫切需要相關信息,而“二更食堂”作為信源卻使輿情態勢蓋過了事件本身。媒體人以及媒體從業者不僅要堅守職業底線,杜絕這種不良風氣,還要有深入、長遠的考慮。

圖1 各渠道輿情信息數量占比

三、新媒體時代缺乏傳統媒體嚴格的審查規范

信息冗雜的時代缺乏優質信息,信息不對稱是由美國經濟學家約瑟夫·斯蒂格利茨、喬治·阿克爾洛夫、邁克爾·斯彭斯在1970年提出的。[5]屢次輿情危機事件表明,這個時代人們對真相的渴求比任何一個時期都強烈,真相也顯得越來越重要。最初一邊倒挑動大眾情緒的新聞事件最后都以反轉收場,反轉新聞的背后是信源真相不明確,新聞事件調查不徹底,從而無法得知真實的結果,媒體運營人員急于抓住人們想要知道真相的急切心理,與等待真相的耐心相比,受眾更喜歡在第一時間得知所謂的“真相”后的狂歡。傳媒人作為事件與受眾之間的橋梁,如何記錄客觀真相,如何應對當下浮躁的傳媒環境,做好嚴格審查是自媒體目前肩負的最重要的使命。

在當下的新媒體環境中,技術的快速變革給內容帶來許多新的呈現方式,一種新的技術變革可能帶來一種新的媒介形式,但在享受技術給我們帶來的便利的同時,也要看清技術的局限性。新聞最重要的是真實,在自媒體環境下,需要媒體運營人員嚴格把關,堅守職業底線,規范新聞審查流程,讓新聞更加真實、規范。

[1]湯姆·斯丹迪奇(英).從莎草紙到互聯網:社交媒體2000年[M].林華,譯.中信出版集團,2015:161.

[2]郭慶光.傳播學教程[M].中國人民大學出版社,2013:130.

[3]馬歇爾·麥克盧漢.理解媒介——論人的延伸(1964)[M].何道寬,譯.北京:商務印書館,2004:16

[4]施拉姆.選擇或然率[DB]. MBA智庫百科,http://wiki.mbalib.com/wiki/選擇或然率.

[5]約瑟夫·斯蒂格利茨,喬治·阿克爾洛夫,邁克爾·斯彭斯.信息不對稱理論[DB]. MBA智庫百科,http://wiki.mbalib.com/wiki/信息不對稱理論.