混凝土拱橋懸臂澆筑施工力學性能研究

周 倩,周水興,李曉慶,馮雨實

(1. 重慶交通大學 土木工程學院,重慶400074; 2. 重慶能源職業學院 土木工程系,重慶 402260)

0 引 言

鋼筋混凝土拱橋采用懸臂澆筑法[1]施工,結構整體性和經濟性較好,適用于陡峭峽谷、湍急河流地帶,在我國西部地區,山地多、地形險峻,拱橋具有較大的競爭力。然而,拱橋懸臂澆筑施工技術在我國起步較晚,且由于施工周期長、施工質量難以控制及受力復雜等原因,在已建拱橋中使用不多,設計施工研究開展較少,開展懸臂澆筑混凝土拱肋施工力學性能研究對受地形地貌,交通條件等因素限制而不宜采用懸臂拼裝、支架現澆法施工的拱橋的成功修建意義較大。

國內采用懸臂澆筑法已建成西攀高速公路白沙溝1#橋[2]、攀枝花新密地大橋、四川鱤魚大橋、貴州木蓬特大橋和貴州馬蹄河大橋等5座,貴州、重慶在建混凝土拱橋各兩座,最大跨度已達240 m。在白沙溝1#橋的設計施工中,開展了懸臂澆筑側桁縱移掛籃開發應用[3]、雙重調索低應力夾片錨固系統開發應用[4]、新型巖孔錨錠的開發和懸臂澆筑施工控制技術[5],以及合理拱軸線[6]、拱上立柱、橋面板構造、橫隔板布置及優化等研究[7]。

采用掛籃懸臂澆筑混凝土拱圈,隨著后續節段的澆筑,已澆節段會出現較大的上下交替變形,且拱圈澆筑到1/4拱跨后,扣塔水平位移較大、斜拉索伸長,已澆節段局部位置出現較大的拉應力,特別是澆筑工況,現澆梁段和掛籃自重全由已澆拱圈承擔,按照扣索一次張拉法優化的索力進行張拉,很難將拱肋施工期間的內力控制在允許范圍內。為保障結構施工階段的安全性能,筆者以某大跨懸澆混凝土拱橋為工程實例,建立ANSYS空間分析模型,計算在不同施工方案下拱圈截面內力及變形,并對結果展開分析,研究懸澆混凝土拱橋施工內力及變形控制的有效辦法,對此類拱橋的施工具有一定的參考意義。

1 工程概況

該等截面懸鏈線拱橋橋面寬21.5 m,高2.8 m。設計行車速度80 km/h,主孔凈跨165 m,凈矢高30 m,拱軸系數為1.988,主拱圈采用單箱雙室截面,全橋分12段施工,拱腳段采用鋼管支架現澆法施工,其余節段采用掛籃懸臂澆筑施工。該橋全長364.6 m,大橋總體布置如圖1。

圖1 大橋總體布置(單位:cm)Fig. 1 Elevation of Bridge

2 懸臂澆筑施工分析

2.1 計算方法

筆者采用零階優化方法進行扣索力計算,以全橋松索成拱線形與一次性成橋線形差最小為目標,施工階段索塔水平位移和拱腳拉應力為狀態變量。狀態變量的約束條件如下:

(1)

式中:i為施工階段;UXi為第i階段索塔頂水平位移;Si為第i階段拱腳拉應力。

使用ANSYS自帶的APDL語言,開發了一套專門用于懸臂澆筑鋼筋混凝土拱橋施工分析的程序。有限元模型中,拱圈、交界墩、扣塔等混凝土材料采用Beam44梁單元模擬,允許拉應力值為1.83 MPa。扣錨索采用Link10單元模擬,并通過剛性梁單元與拱肋連接。參考規范給定材料彈性模量,根據有限元模型自重與實際結構重量差修正材料容重。全橋施工仿真分析有限元模型見圖2。

圖2 木蓬特大橋有限元模型Fig. 2 Finite element model of Mupeng bridge

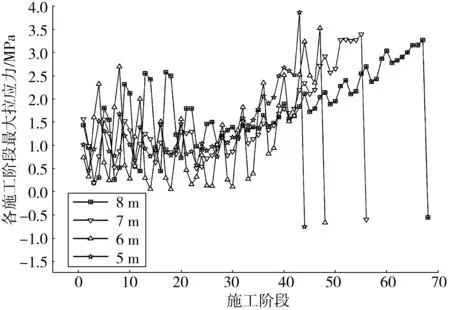

2.2 節段長度對施工內力及變形影響分析

節段長度[8]大小決定了現澆混凝土工況的荷載大小,筆者分別計算在5、6、7、8 m的澆筑長度方案下施工階段拱圈截面的內力及變形。筆者需建立4個不同的模型,為減少工作量,假定全橋為等截面拱圈,掛藍用集中力模擬。故筆者計算結果與后續實橋模型計算結果在數值上無可比性。不同澆筑長度拱圈施工內力及變形分析結果見圖3~圖5。分析圖3和圖4可知:澆筑長度由8 m減小到5 m,最大施工拉應力由3.86 MPa減小到3.27 MPa,減小15.28%;最大施工上撓值由3.87 cm減小到2.81 cm。即使以每段5 m進行澆筑,拱圈施工階段的拉應力依然無法滿足規范要求。圖5為拱圈扣點位置變形變化值,由圖5可以看出,澆筑長度越大,施工過程中拱圈變形變化越劇烈,對延長結構使用壽命不利。

圖3 各工況已澆拱圈最大拉應力Fig. 3 Maximum tensile stress of each construction stage

圖4 各工況已澆拱圈最大撓度Fig. 4 Maximum deformation of each construction stage

圖5 拱圈扣點位置變形變化值Fig. 5 Vertical deformation change of points

綜上所述,懸臂澆筑鋼筋混凝土拱橋,單純減小節段長度并不能有效控制施工內力,但可一定程度上改善拱圈施工變形。

提取最大拉應力的發生位置,篇幅所限,筆者只給出澆筑長度為7 m時的結果(以拱腳為坐標原點),見表1。由表1可見,澆筑拱腳和拱頂位置時,最大拉應力多發生于拱腳位置,但澆筑中間節段時,最大拉應力通常位于現澆段前0.4~0.6倍水平位置,施工中應加強對此類截面的監測。

表1 施工階段最大拉應力位置Table 1 Locations of maximum tensile stress for concrete casting construction conditions

2.3 掛藍構造對施工內力及變形影響分析

目前用于橋梁施工中的掛籃按構造形式主要分為前支點和后支點兩種,筆者針對此兩種掛籃對懸臂澆筑施工內力及變形控制效果進行分析,計算結果見圖6~圖8。由圖6~圖8可見,采用后支點掛籃,施工階段最大上撓為6.54 cm,最大下撓為9.7 cm,最大施工拉應力為4.36 MPa;采用前支點掛籃,拱圈施工階段內力及變形均得到較大改善,最大上撓減小到1.06 cm,最大下撓減小到4.43 cm,最大拉應力減小到1.18 MPa,小于材料允許拉應力值。

圖6 最大拉應力值對比Fig. 6 Comparison of maximum stress

圖7 最大向上變形值對比Fig. 7 Comparison of maximum upwarping

圖8 最大向下變形值對比Fig. 8 Comparison of maximum downwarping

2.4 設置預應力對施工內力及變形影響分析

梁橋中往往通過設置預應力束來減小混凝土所受的拉應力,受此啟發,筆者研究拱圈內施加預應力對截面施工內力及變形的影響。預應力鋼束用Link10單元模擬,通過剛臂單元同拱圈連接,預應力荷載轉化為溫度荷載形式施加。計算結果見圖9~圖11。由圖9~圖11可見,張拉預應力對拱圈施工變形影響較小,但對施工內力改善效果較好。張拉預應力后,最大施工應力由4.36 MPa減小到1.83 MPa,減小幅度達到78.17%。

圖9 最大拉應力對比Fig. 9 Comparison of maximum stress

圖10 最大向上變形對比Fig. 10 Comparison of maximum upwarping

圖11 最大向下變形對比Fig. 11 Comparison of maximum downwarping

2.5 扣索錨固位置對施工內力及變形影響分析

筆者分別計算扣索錨于頂板和錨于底板兩種工況下拱圈施工內力和變形,結果見圖12~圖14。

圖12 最大拉應力對比Fig. 12 Comparison of maximum stress

圖13 最大向上變形Fig. 13 Comparison of maximum upwarping

圖14 最大向下變形Fig. 14 Comparison of maximum downwarping

由圖12~圖14可見,改變扣索錨固位置雖能一定程度上改善拱圈施工變形,但對施工內力影響不大。

2.6 懸臂澆筑鋼筋混凝土拱圈施工控制辦法對比

單純減小節段長度并不能改善施工受力,不建議單獨采用。施加預應力、掛籃構造形式、扣索錨固位置對拱圈懸澆施工內力及變形影響對比見圖15和圖16。

圖15 最大施工拉應力對比Fig. 15 Comparison of maximum stress

圖16 最大上撓、下撓值對比Fig. 16 Comparison of maximum upwarping and downwarping

由圖15和圖16可知,改變扣索錨固位置雖能一定程度上控制拱圈施工變形,但對懸澆施工內力影響不大。采用前支點掛籃和施加預應力能有效減小最大施工拉應力,但施加預應力對施工變形改善效果較小,改變掛籃構造形式是控制拱圈懸澆施工內力及變形的最有效辦法。

3 結 論

筆者通過對某鋼筋混凝土拱圈懸臂澆筑施工內力及變形分析研究,得到以下結論:

1)單純改變節段長度和扣索錨固位置方案雖能一定程度改善拱圈施工變形,但并未將主拱施工內力控制到允許范圍,澆筑長度越大,拱圈施工變形突變越劇烈。

2)對懸臂澆筑鋼筋混凝土拱圈,在拱圈頂板設置預應力可減小主拱施工內力,采用前支點掛籃,能同時有效控制施工階段主拱內力及變形,且效果最明顯。

3)澆筑拱腳和拱頂位置時,最大施工拉應力往往發生在拱腳位置,澆筑中間節段時,最大施工拉應力發生在現澆段前0.4~0.6倍水平位置,施工中應加強對這些截面的監測。

4)由于篇幅所限,筆者僅分析了節段長度、掛藍構造形式、預應力、扣索錨固位置等控制方案,還可以針對不斷調索、改變扣索力等辦法展開進一步研究。

參考文獻(References):

[1] 羅繼綱. 對某大橋掛籃懸臂澆筑法施工技術的探討[J]. 路橋航運交通,2011(30):386-387.

[1] LUO Jigang. The discussion on the construction technique of hanging basket cantilever for a bridge[J].RoadandBridgeTraffic,2011(30): 386-387.

[2] 廖旭,聶東,張佐安,等. 白沙溝大橋拱圈懸澆施工[J]. 公路,2007(9):49-54.

LIAO Xu,NIE Dong,ZHANG Zuoan,et al. The arch ring suspension of the baisha ditch bridge[J].Highway,2007(9):49-54.

[3] 李曉斌,楊永清,蒲黔輝,等. 鋼筋混凝土拱橋懸臂澆注施工模型試驗研究[J]. 西南交通大學學報,2007,42(5):526-530.

LI Xiaobin,YANG Yongqing,PU Qianhui,et al. Experimental study on the construction model of cantilever cast of reinforced concrete arch bridge[J].JournalofSouthwestJiaotongUniversity,2007,42(5): 526-530.

[4] 李曉斌,蒲黔輝,楊永清,等. 鋼筋混凝土拱橋懸臂澆注施工模型試驗設計與索力優化[J]. 公路,2007(7):7-11.

LI Xiaobin,PU Qianhui,YANG Yongqing,et al. The design and optimization of the design of the cantilever construction model of reinforced concrete arch bridge[J].Highway,2007(7):7-11.

[5] 李曉斌. 大跨度鋼筋混凝土拱橋懸臂澆注施工控制與模型試驗研究[D]. 成都:西南交通大學,2008.

LI Xiaobin.TheConstructionControlandModelTestfortheCantileverPouringofLargeSpanReinforcedConcreteArchBridge[D]. Chengdu:Southwest Jiaotong University,2008.

[6] 胡秋貴. 懸臂澆筑鋼筋混凝土拱橋模型試驗研究[D]. 成都:西南交通大學,2007.

HU Qiugui.ExperimentalStudyontheModelofCantileverConcreteArchBridge[D]. Chengdu:Southwest Jiaotong University,2007.

[7] 曾高峰. 西攀路白沙溝1號橋西昌岸工程地質條件分析[J]. 西南公路,2005(2):47-51.

ZENG Gaofeng. Geological condition analysis of xichang bank in baisha ditch[J].SouthwestHighway,2005(2):47-51.

[8] 周倩,周水興,劉勇.基于變形指標控制混凝土拱橋拱架現澆分段長度研究[J].華東公路,2012 (5):11-13.

ZHOU Qian,ZHOU Shuixing,LIU Yong. Study on segmental length of cast-in-place arch for Concrete Arch Bridge based on deformation index[J].EastChinaHighway,2012 (5):11-13.