OSAHS患者與正常人群RDC/TMD軸Ⅰ診斷對比

趙睿 溫偉生 張海鐘 陶冶 楊舸 周友 王青松 孫琪

阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征(obstructive sleep apnea hypopnea syndrome,OSAHS)是指患者睡眠時上氣道塌陷阻塞所引起的呼吸暫停并伴有通氣不足、打鼾、睡眠結構紊亂、高碳酸血癥,從而使機體發生一系列病理生理改變的臨床綜合征。因為該病病因復雜,治療方法無明確定論。在已明確的OSAHS病因中,上氣道軟硬組織結構的異常占主導地位,如小頜畸形導致的下頜后縮以及顳下頜關節強直等一直為臨床治療的重點,在OSAHS的發病及治療過程中都不可避免的會對顳下頜關節(temporomandibular joint,TMJ)產生影響,這種影響也可能是反向的,之前,本課題組的研究已經證實OSAHS患者的髁突相較于正常人群位于關節窩偏后位置。髁突位于關節窩偏后位置的趨勢與OSAHS嚴重程度相關[1]。然而顳下頜關節的微小變化,是否會引起臨床癥狀,是否會導致臨床中OSAHS患者的顳下頜關節紊亂病患病率增高,這是我們亟待解決的問題。本研究通過顳下頜關節紊亂病研究診斷標準(Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders,RDC/TMD)軸Ⅰ對OSAHS患者進行較調查,分析OSAHS患者的顳下頜關節紊亂病的流行病學特點。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取解放軍總醫院2014-01~2016-11收治的68例OSAHS患者記為OSAHS組,另根據OSAHS組每一研究個體特性,匹配同期就診于該院其他科室的同性別,年齡差不超過5歲的非OSAHS患者68例記為對照組,2組患者共配成對子68對(n=68)。納入標準:①年齡在28~65歲;②患者有良好認知能力,自愿配合完成問卷及接受檢查;③排除口腔頜面部惡性腫瘤及外傷病史患者;④OSAHS患者均在該院就診并經多導睡眠儀監測(Polysomnography,PSG)確診。

1.2 調查方法

1.2.1 多導睡眠儀(PSG)監測 應用多導睡眠監測儀監測OSAHS組和對照組夜間睡眠,一晚至少大于7 h,記錄患者夜間最低 SaO2、最低SaO2、低通氣指數(apnea and hypopnea index,AHI)、氧減飽和指數(ODI),監測結果經自動采集后由專業技術人員微調后記錄。根據2011年中華醫學會呼吸病學分會睡眠呼吸疾病學組制定的診療指南判定呼吸暫停和低通氣(呼吸氣流停止10 s為呼吸暫停,呼吸氣流未停止但伴有血氧飽和度下降超過4%為低通氣)[2]。

1.2.2 調查問卷填寫 使用陳偉生等[3]建立的顳下頜關節紊亂病研究診斷標準 (RDC/TMD)中文版,在單一口腔頜面外科醫生陪伴下,由被調查對象本人填寫該問卷,并由該醫生根據國際TMD研究協作組建議的臨床檢查方法對被調查對象進行檢查。如一份量表中有1個或1個以上條目未做答,則按無效量表剔除。

1.3 統計學方法

應用SPSS 17.0軟件包進行數據處理,計數資料及構成比的比較行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 調查人群的一般情況

本調查研究初始納入OSAHS患者68例即OSAHS組,在此68例患者中,收回有效量表64例,剔除4例1無效量表。在有效量表中男49例,女15例,男女比例為3.3∶1。根據研究組64例有效量表選擇同期就診于該院其他科室的同性別,年齡差不超過5歲的其余納入條件均相同的非OSAHS患者配成對子,共64對。OSAHS組中年齡均在20~65歲之間,平均年齡為(43±6.1)歲,一晚上呼吸暫停及低通氣指數(29.37 ±17.01),平均血氧飽和度為 89.98% ±2.50%,平均最低血氧飽和度為 75.06% ±12.44%。對照組年齡均在25~60歲之間,平均年齡為(44±4.2) 歲,AHI指數(1.98±0.79),平均血氧飽和度為97.21% ±2.02%,平均最低血氧飽和度為90.01% ±1.93%。2組年齡、性別及一般構成比差異無統計學意義(P >0.05)。

2.2 2組患者配對后,整體患TMD情況比較

2組患者按1∶1配對后,凡被診斷為TMD者,無論TMD亞型診斷如何,均記為1例,因此,共有64個對子。分析2個群體整體TMD患病率有無差別(表1),采用配對設計四格表χ2檢驗專用公式處理數據,b+c=10+15=25<40,采用校正公式χ2=0.64,P>0.05,尚不能認為2組人群TMD 患病率不同。

表1 2組患者配對后,整體患TMD情況比較 (n=64)Tab 1 The morbidity of TMD after matching pair design between the 2 groups (n=64)

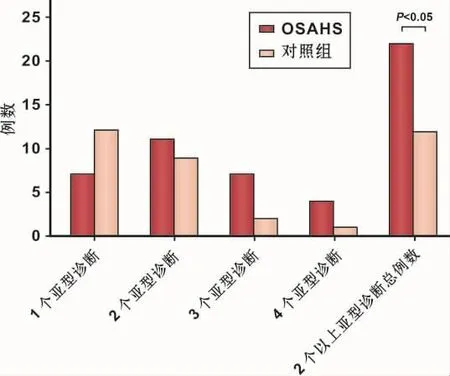

2.3 2組人群顳下頜關節紊亂病患病診斷分類

2組人群各亞型分類間差異均無統計學意義(P>0.05)(表 2,圖 1)。OSAHS組29例 TMD患者中有22符合多亞型診斷,7例符合單亞型診斷,對照組24例TMD患者中有12例符合多亞型診斷,12例符合單亞型診斷,2組在多亞型診斷和單亞型診斷數量上差異有統計學意義(P<0.05)(表3,圖2)。

3 討論

TMD目前認為是由多種因素誘發,且包括咀嚼肌群,顳下頜關節、周圍骨組織及軟組織聯合引起的臨床問題的總稱[4],TMD的癥狀包括下頜運動受限、咀嚼肌疼痛、顳下頜關節疼痛、行使功能時的雜音、普遍的面肌疼痛、功能受限或者開口偏斜[5]。TMD的患病率很高,各種方法的流行病研究表明,在普通人群中,至少經歷過1種TMD癥狀的人數在40%~75%之間,而33%的人至少會有面肌疼痛或者顳下頜關節痛的一種癥狀[6]。該實驗OSAHS組與對照組的整體TMD患病率分別為45.3%和37.5%,考慮到OSAHS組納入的人群為 OSAHS患者,男女比例達到3.3∶1,而TMD患者以20~45歲的女性居多[7],因此實際整體TMD患病率可能更高。

表2 2組人群TMD患病亞型比較 (n,%)Tab 2 The comparison of the diagnosis of sub-types of TMD between the 2 groups (n,%)

圖1 2組患者TMD亞型診斷例數對比Fig 1 The comparison of the diagnosis of sub-types of TMD between the 2 groups

表3 2組人群多亞型及單亞型例數比較 (n=64)Tab 3 The total number of participants who have more than 1 TMD diagnosis in the 2 groups (n=64)

圖2 2組人群多亞型及單亞型診斷例數比較Fig 2 The total number of participants who have more than 1 TMD diagnosis between the 2 groups

本研究中2組人群共有128例受試者完成調查問卷及臨床檢查,樣本量較小,有較大的統計學樣本偏差可能性,尚不能代表我國當前OSAHS患者罹患TMD情況的一般情況,但可作為一種趨勢,為我國的OSAHS患者的TMJ的健康情況提供參考,為進一步的研究提供依據。國外文獻指出,面對40%~75%的高患病率,僅有3%~7%的人尋求治療[7-8]。在本研究中,OSAHS患者的整體TMD患病率達到了45.3%,在首次入院檢查僅有2例患者主動提及了與TMD相關癥狀,僅占整體的3%;而對照組的TMD患病率達到了37.5%,在發放調查問卷時,僅有3例患者表示,即將或正在治療TMD。就本次研究可以看出,當前階段,普通人群和OSAHS患者對于自身顳下頜關節疾病的關注程度遠遠低于其真實患病的嚴重程度。另外,不僅是OSAHS患者本身,就口腔頜面外科、耳鼻喉科、呼吸科的專業醫生而言,普遍忽視來院就診的OSAHS患者的TMJ情況也成為了臨床工作常態。

2組患者的TMD總體患病率及單項亞型診斷差異無統計學意義(P >0.05),Manfredini等[9]對 RDC/TMD標準軸I診斷進行系統性回顧分析,結果表明TMD患病率在不同的研究中差異較大,這種差異在第二組和第三組診斷中尤為明顯,但普遍研究顯示肌筋膜疼痛和可復性關節盤移位為最常見的診斷。研究組中有肌筋膜疼痛診斷者和可復性關節盤移位診斷者均為23.4%,而對照組中兩項數據分別為15.6%和17.1%,在2組人群為均為例數最多的前兩位診斷。這與Manfredini的回顧分析相一致。在單項亞型診斷方面,2組人群雖無明顯差異,但 OSAHS組29例TMD患者中有22符合多亞型診斷,7例符合單亞型診斷,對照組24例TMD患者中有12例符合多亞型診斷,12例符合單亞型診斷,2組在多亞型診斷和單亞型診斷數量上差異有統計學意義(P<0.05)。此次研究所體現出的差異與以往在臨床工作中對于OSAHS患者的專科認識略有不同。這種不同體現在兩方面,其一,OSAHS患者中,罹患TMD的人群總數遠高于我們在臨床工作中實際檢查出的數量,這與前述的TMD患者中主動尋求治療的人數較低有關,同時也與臨床工作中專科醫生對于OSAHS患者的TMJ情況普遍忽視密切相關;其二,在已經罹患TMD的OSAHS患者中,其患病的復雜程度相較于正常人群更高,我們認為這種差異是多方面因素導致的。首先:在面肌疼痛發生發展的過程中,情緒緊張和因素起到了確切的病因學作用。這一假說在對全口義齒修復病人研究中得到證實。盡管TMD是由多病因致病的,但是對于全口義齒修復的病人,不正確的頜間距離是較確切且普遍引起TMD相關癥狀的主要原因。這一點在全牙列缺失的的患者中體現出十分明顯的差別,相較于有正常咬合關系的患者,全牙列缺失人群的TMD發病率普遍較低,即使罹患 TMD,其癥狀也相對較輕[10]。由此可以推測,沒有或者較小的咬合力量以及的干擾在全牙列缺失患者的TMD低發病率中起到了關鍵作用。因此在牙頜面畸形發病率很高的OSAHS患者中,特別是深覆、深覆蓋及其他一些錯畸形的發生,大大提高了TMD的患病可能性[11]。另外,OSAHS患者睡眠質量低下,長期的睡眠紊亂會誘發嚴重的精神心理問題,特別是抑郁的發生[12]。而精神心理因素普遍認為是TMD的主要誘發因素之一。本研究僅采用了 RDC/TMD標準軸 I診斷對OSAHS患者的軀體癥狀進行評估分類,而沒有采用RDC/TMD標準軸II進行心理方面的評估,其原因是,OSAHS患者本身就具有比較嚴重的精神心理問題,以往對于此方面的研究十分廣泛,更為專業的評估量表廣泛應用,例如抑郁焦慮壓力量表-21(depression,anxiety and stress scales-21,DASS-21)[13],因此應用評估TMD患者的精神心理情況的非專業量表略顯不妥,同時兩類疾病都可能誘發精神心理問題,采用標準軸II進行評估無法區分OSAHS和TMD在精神心理致病因素中的單獨作用。但不可否認的是OSAHS患者長期的抑郁和焦慮等因素是導致TMD亞型診斷更為復雜的另一主要原因。

綜上所述,OSAHS患者RDC/TMD標準軸I診斷中,符合多亞型診斷人數大于正常人群,提示我們,OSAHS患者一旦合并TMD,將面臨較正常人群更為嚴重的TMD發展趨勢。因此,對于OSAHS患者診治,TMJ情況需一并納入檢查。對于已經出現TMD癥狀的OSAHS患者,其診療過程將更為復雜,臨床醫生需要給予關注。隨著影像學研究的進一步深入以及多中心流行病學的分析,OSAHS與TMJ的內在相關本質將逐漸被闡明,可以為臨床工作提供更為前瞻及系統的指導。

[1] 趙睿,溫偉生,楊舸,等.阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征患者顳下頜關節間隙測量[J].上海口腔醫學雜志,2017,26(1):84-88.

[2] 中華醫學會呼吸病學分會睡眠呼吸障礙學組.中華醫學會呼吸病學分會睡眠呼吸障礙學組.阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征診治指南(2011年修訂版)[J].中華結核和呼吸雜志,2012,35(1):9-12.

[3] 陳偉生,鄭有華,吳夏怡,等.RDC/TMD中文版的建立及其信度和效度評價[J].中華口腔醫學研究雜志,2012,6(5):36-40.

[4] Liu F,Steinkeler A.Epidemiology,diagnosis,and treatment of temporomandibular disorders[J].Dent Clin North Am,2013,57(3):465-479.

[5] Wadhwa S,Kapila S.TMJ disorders:Future innovations in diagnostics and therapeutics[J].J Dent Educ,2008,72(8):930-947.

[6] Badel T,Marotti M,Pavicin IS,et al.Temporomandibular disorders and occlusion[J].Acta Clin Croat,2012,51(3):419-424.

[7] De Kanter RJ,Truin GJ,Burgersdijk RC,et al.Prevalence in the Dutch adult population and a meta-analysis of signs and symptoms of temporomandibular disorder[J].J Dent Res,1993,72(11):1509 -1518.

[8] Manfredini D,Piccotti F,Ferronato G,et al.Age peaks of different RDC/TMD diagnoses in a patient population[J].J Dent,2010,38(5):392 -399.

[9] Manfredini D,Guarda-Nardini L,Winocur E,et al.Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders:A systematic review of axis I epidemiologic findings[J].Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod,2011,112(4):453-462.

[10] Alzarea BK.Temporomandibular disorders(TMD)in edentulous patients:A review and proposed classification(Dr.Bader's Classification)[J].JClin Diagn Res,2015,9(4):ZE06-ZE09.

[11] 李雪姣,徐嘯翔,謝秋菲.干擾與顳下頜關節紊亂病的復雜關系——動物實驗和臨床研究的啟示[J].實用口腔醫學雜志,2013,29(2):266-274.

[12] Yantis MA.Identifying depression as a symptom of sleep apnea[J].J Psychosoc Nurs Ment Health Serv,1999,37(10):28-34.

[13] 雷杰,劉木清,傅開元.睡眠問題、焦慮及壓力是顳下頜關節紊亂病肌筋膜疼痛發病的風險指標[J].北京大學學報(醫學版),2016,48(4):692-696.