新媒介文化視閾下流行語語情分析及原因探究

——以2017年部分流行語為例

陳愛梅 陳暢 蘇州大學

一、研究背景

“皮皮蝦,我們走!”這是2017年登上各大流行語排行榜中的一則,它活躍在人們的日常對話中,也被許多自媒體植入到文章中用以表示各種豐富的內涵。流行語源于生活,又被人們廣泛地用于生活,具有很強的即時性與社會性,逐漸脫離語言現象特征,成為社情民意、社會心理的特殊載體,同時體現了新媒介文化的特點:

(一)技術賦權與文化創造多樣化

技術驅動下受眾文化的自我價值創造能力增強,媒介文化的價值選擇趨于多樣化、精準化,為受眾提供更多的可能性。小眾文化大眾化、圈子文化部落化、年齡層用戶差異大等裂變演繹出獨具一格的文化特征。互聯網時代的技術賦權給予了不同人群同等的技術條件,尤其新媒介文化中的網絡文化廣泛使用于不同情境之中,形成了特定的詞義傾向。

(二)社會情緒符號化

新媒介的大量涌入使人們有了跨時空交流的途徑,在新型的公共領域中通過語言、圖像、聲音等多種形式表達自己,世界迅速凝結成一個地球村,又根據各種要素集合成新的部落。多元的部落對同一社會事件的解讀也趨向多元化,多元化文化沖擊下的自我表達更加情緒化,同時伴隨著社會青年亞文化的影響,主流文化逐漸被消解,以一種更易為接受的形式表達出來,比如流行語、惡搞圖像、段子等符號化更強的載體。

本文從使用與滿足理論出發,通過問卷調查來對網絡語言的使用主體、使用原因進行探討,結合相關具體案例使用內容分析法對熱點流行語探究其特點并嘗試找出共性。

二、數據分析

(一)問卷說明

問卷中選取的十五個流行語選自2017年《人民日報》及《咬文嚼字》公布的年度流行語,為研究流行語整體情況,包含網絡流行語、熱詞、新詞、媒體流行語等分類,如下:十九大、共享、人工智能、天舟一號、不忘初心、牢記使命、雄安新區、共享充電寶、租購同權、金磚+、勒索病毒、打call、尬聊、皮皮蝦我們走、扎心了,老鐵、還有這種操作。

本次調查共收集有效問卷273份,為方便統計,我們從中抽取200份有效問卷,其中16歲-25歲被調查者占調查主體的45.5%,其余年齡層保持相對平衡。200人中有63%的人表示會在日常生活中使用流行語,參與有關流行語使用頻率和矩陣量表的答題。

(二)使用主體及流行語來源

本問卷中15歲-35歲被調查者(使用流行語的用戶)占比約為73%,且主要在高校學生中發放,具有一定代表性。根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)2018年1月份發布的第41次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至2017年12月,10-39歲群體占整體網民的73.0%,學生群體占比最高為25.4%。流行語使用主體多集中于青年群體,隨年齡呈遞減趨勢,16-25歲群體使用群體達75.79%,即使是46歲及以上樣本使用率也達到43.24%,意味著流行語在現代生活中的遍在性。

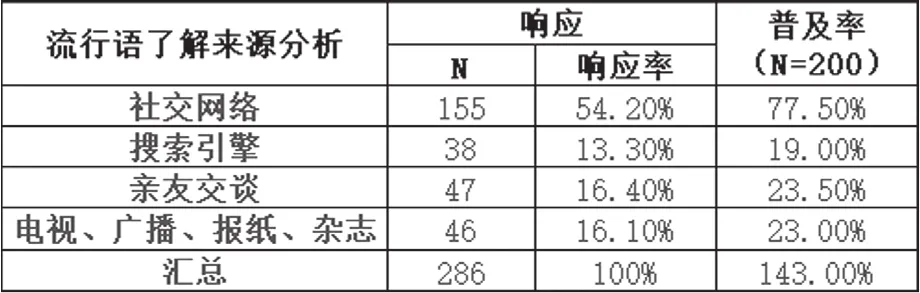

圖1交叉響應表中以各樣本了解流行語的來源為變量計算各平臺的普及率,由數據分析可得,在所有流行語來源中,社交網絡為主力軍(77.50%),其次為親友交談和傳統媒體(16.40%、16.10%),相對來說,搜索引擎(13.30%)屬于被動型來源。

截至2017年12月,我國網民使用手機上網的比例達97.5%,社交網絡在移動端的迅速普及給予了網民更加方便的操作手段,能夠隨時隨地接觸和傳播熱點消息,社交網絡成為人們信息的主要來源。但同時,傳統大眾傳播和人際傳播的影響仍然存在。

(三)2017年網絡語言使用情況

圖1:多重響應交叉表—流行語了解來源分析

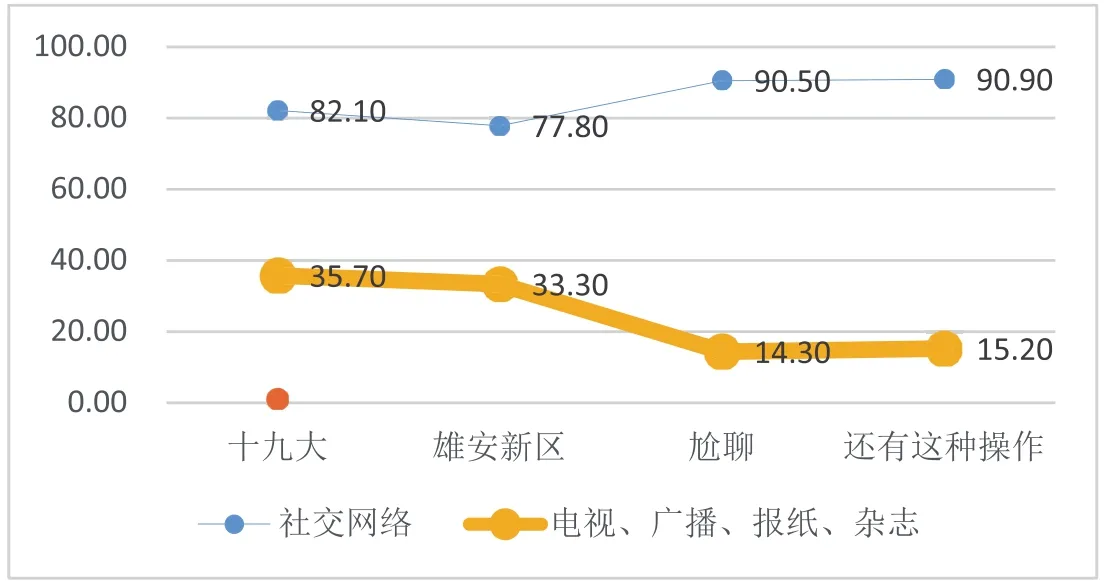

圖2:交叉匯總表—流行語來源及流行語使用情況,單位為%

為體現網絡流行語與媒體流行語的使用差異,分析中選取了兩個報道熱詞和兩個網絡流行語,分別與社交網絡來源和傳統媒體來源進行交叉分析,由圖2可知:(1)相比于傳統媒體平臺,社交網絡平臺獲知的流行語更容易被傳播和使用,其中網絡流行語的傳播和使用率更高;(2)傳統媒體中涉及的流行語更多的是政治熱詞,但也不乏網絡流行語的傳播。

社交媒體和傳統媒體在流行語傳播上并非呈現兩極分化,這一方面體現了主流文化對青年亞文化一定程度的接納,也解釋了網絡文化對媒體報道的影響,當前許多主流媒體在報道政治事件時不再一味嚴肅化,在保證主體內容基調的情況下也會借助網絡語言來幫助受眾更好地理解報道。

(四)使用與滿足分析

在使用與滿足理論驗證中,我們列出了八項需求,包括了情感、社交、娛樂、興趣、功效五個方面。

結合年齡層矩陣數據進行分類匯總后可以得出結論:(1)各年齡層對流行語在使用與滿足五個方面的需求總體呈現為平衡狀態,即不同的人使用流行語基于不同的原因且數量相持,包括:情感愉悅、幫助表達、創設情境、緊追潮流、隱射情緒;(2)相對而言,青年群體更加在意流行語幫助情感愉悅、表達隱秘情緒和話語實際含義的作用,中年群體及以上則更重視流行語幫助社交軟化和緊跟潮流時代的作用,即青年流行語使用者更偏重于流行語自身及其使用,中年以上群體更偏重流行語語境和背后映射的內涵。

除此以外,我們設置了瑯瑯上口、言簡意賅、跟風使用、緩解心情、與社會熱點相關、網絡語言的發展要求等多選題選項對以上使用與滿足進行進一步驗證,其中言簡意賅(60.75%)及與社會熱點相關(57.53%)兩項超過50%,即表達自我和追隨潮流方面是流行語被大多數人使用的原因。

三、社會思潮和文化影響

由數據分析可知,當前流行語文化由社交網絡主導,網絡流行語占主要地位。使用頻次比較高的流行語如:尬聊(53.23%)、還有這種操作(55.91%)、打call(47.85%),其中“還有這種操作”的火爆源于一張表情包,表示“十分震驚”。相比之下十九大(23.66%)等政治熱詞普及率較低。網絡流行語全民化程度更高,這樣的使用情況離不開大眾文化的覺醒,體現了以下特點:

(一)后現代主義思潮對大眾文化的影響

后現代主義思潮伴隨著信息社會里科學技術迅猛發展,表現出反理性、反權威、反中心的傾向。符號學視閾下的網絡流行語,大眾通過各種網絡流行語的創作,試圖解構和顛覆既有社會秩序,并希望能讓自己的文化趣味得到認可和肯定。

(二)多元流行語的交融與沖擊

網絡流行語、政治熱詞、新詞、媒體流行語各有市場,這其中主流媒體流行語的“特殊場域”與網絡流行語的“平民場域”在不同的傳播介質上產生不同程度的交融,媒介融合與轉型也促成了多元流行語的共存。但主流媒體在選取流行語時的標準、使用流行語的規范并不明確,以及網絡平臺對主流媒體流行語的認可與接納仍處于落差較大的狀態,傳媒文化的輸入相對較弱。

(三)跟風嚴重,稍縱即逝

流行語一方面將嚴肅的社會矛盾或者社會熱點變成意味深長的語言符號,蘊含大眾的愛憎和喜悲,但事實上有部分網民只是因為由于意見氣候的壓迫或單純跟風而使用流行語。并且,流行語的流行周期大多絢爛而短暫,作為一種文化現象,其更多是網民和媒體湊熱鬧帶起的熱度,需要傳媒的引導弱化民眾跟風性質,引導大眾同時關注現實意義和文化意義。

四、結語

新的媒介生存方式賦予了民眾新的表達權,各種社會思潮的傳播也為技術賦權提供了理論手段,流行語作為一種約定俗成的文化現象,在短時間內被網民和媒體在日常生活中和傳播活動中廣泛使用。一方面流行語契合了使用者的使用需求,一方面也是各種社會心理和熱點事件的映射。大眾文化的遷徙和主流文化的宣傳在流行語場域各自為政,反映了新媒介時代文化的交融和沖擊。同時由于流行語使用過程中存在盲目從眾性,傳媒業可適當加強引導,保持社會良性關注,使流行語的現實意義和文化意義并存。

[1]郭濤,周利娟.從后現代主義思潮到網絡語言符號——網絡語言符號動因論之一[J].北方工業大學學報,2006(02):79-82.

[2]主父志波,劉宗義.新媒介文化:人類社會交往的偉大變革[J].青年記者,2016(33):27-29.