謝麗芳“蒲公英行動”的漫長堅守

王海珍

基于中國美術教育的現狀來看,還存在著極大的教育資源分布不均、城鄉美育發展差異顯著的現象。農村缺乏美育相關的公共文化設施,如博物館、美術館、專門性的藝術教育機構等;學校教育中,農村學校美術教育相關的環境和設備還非常簡陋。校外是一望無垠的田野,可再沒有其他與美術教學相關的設施,更沒有專門性的美術教師、美術創作和欣賞的材料、資源等。加之農村經濟本身就落后,地方政府也無法大力投資教育事業,這就限制了農村中小學的藝術教學資源的建設與完善。

美術在涵養學生心靈、形成學生審美能力方面的重要性毋庸置疑。然而就目前的情況來看,“充足的教學資源保障和人力資源基礎”對于那些落后的農村來講實現起來還有很大的困難——也是在這種背景情況下,“蒲公英行動”這一教育公益組織顯得彌足珍貴。

“蒲公英行動”是一次充滿熱情與美術教育理想的活動,同時積極通過艱辛的努力做出專業化的實踐探索。作為一個教育公益組織,“蒲公英行動”的課題團隊始終致力于在農村及少數民族地區進行美術教育,以期給偏遠或欠發達地區的孩子提供高質量的、有特色的美育,為推進中國的教育公平貢獻一己的力量,在總主持人謝麗芳老師、首都師范大學美術學院尹少淳教授的引領下,已經走過了十五年艱辛的歷程,并且會繼續走下去。迄今為止,在團隊成員的共同努力下,參與課題實驗點的學校已經散布在中華大地十三個省、市、縣和自治區的近百所學校和機構,受益群體學生分別來自漢族、滿族、苗族、藏族、侗族、哈尼族等十三個民族。

中國藝術研究院研究員翟墨先生曾評價說:這也是迄今為止中國參與人數最多、歷時最長的一次行為藝術。這個讓農村孩子獲得美術教育機會的藝術行為的核心,仍是在追求兒童生命本體能力的釋放,同時這本身也是美術教育回歸到生命本體的一種最好的藝術。

這樣一個漫長的公益行動背后,是很多人的集體努力,更離不開總主持人謝麗芳的不懈堅持。

留駐傳統文化 惠及孩子的心靈

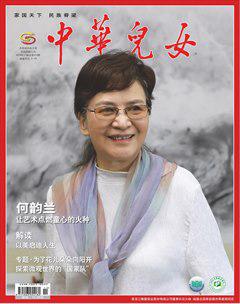

謝麗芳生于1949年,很多習慣稱呼她為“謝奶奶”、“謝媽媽”。很多與她同齡的人都已經開始頤養天年,她還是興致勃勃地背著雙肩背包,行走在偏遠的一線農村學校,期待把美好的種子多撒播一些。

觀察兒童是否有繪畫天賦有三個方面:想象力、構成節奏和塑造能力。主要是啟發兒童的想象力,比如老師出題:大樹上有什么?由著孩子想象,可以提示去動物園看到什么?孩子若能將小鳥、猴子,甚至蟬蟲都畫上樹,并如家庭一般和諧相處,想象力與創造力就好;能將樹的枝干與動廣告宣傳,還當過衡陽市群眾藝術館美術干部,后來成為長沙鐵路二中幼師美術教師,走上了美術教育的道路,再后來調入湖南省婦女兒童活動中心創建兒童美術教育研究室;現任中國美術家協會少兒美術藝委會副主任、湖南省美術家協會副主席。出版有《兒童色彩畫》、《兒童陶塑》、《兒童黑白畫》、《兒童創意畫》、《民間美術》、《“蒲公英行動”美術教育專項課題實驗報告》等著作。

上世紀90年代初開始,謝麗芳就提出,兒童繪畫要“不教而教”的觀點。當時在全國掀起了一場不小的討論。當時,她已經開始了在業余時間奔赴湘西、貴州、西藏等地對農村民族地區兒童原生態繪畫的考察。

很多一線實地考察讓她對偏遠山村的兒童美術教育有了更深的了解。1998年冬天,一個大雪紛飛的日子,謝麗芳老師和時任湘西州美術教研員劉宇新老師、廣州美術學院美術教育研究所陳衛和老師乘車翻越矮寨盤山公路后,雪仍在不停地下,地面陡峭濕滑,三位老師手牽手,一步一個腳印走向山澗的希望小學,進行美術教育調研。類似這樣的調研實例很多,在持續多年對當地多所希望小學的調研中,謝麗芳發現,因條件的限制,農村小學普遍沒有美術老師,雖然發了美術教材,但由于美術教材中普遍是針對城市兒童開設的課程內容,農村孩子無法正常上美術課。而孩子們在家中吊腳樓門板上、墻壁上隨手畫的兒童畫卻充滿了率真和靈氣,孩子們靈動的原生態兒童畫和課堂中無法因地制宜開展的美術課深深刺痛了大家。

這種實地的田野考察也奠定了后來她能夠帶領團隊,堅持在全國多個農村民族地區學校推廣和傳播蒲公英行動的原因之一。

“蒲公英行動”少兒美術教育專項課題是國家教育部藝術教育委員會和中國美術家協會少兒美術藝委會主辦的“成就未來——少兒課外美術教育工程”的一個組成部分。2003年7月,“蒲公英行動”在湖南湘西土家族苗族自治州啟動。其目的在于通過課程開發實驗和探索以創建一個能在少數民族地區美術教育中可持續發展的教學模式,用以緩解少數民族農村地區美術教育中兩個急需解決的文化傳承和教育公平的問題。

為了將本民族的民間美術作為課程資源引進課堂,謝麗芳老師帶領當地老師和志愿者赴村寨做田野調查,將當地的民間藝術編寫成地方教材,進而也促進了民間美術文化在學校的活態傳承。除了編寫少數民族美術教材,她還針對非專業老師上美術課、一師一校等農村學校的實際情況,把校長、小學老師組織起來參加免費的培訓。專家、教研員給老師們親自上課,接受培訓的老師回到農村小學開展美術教學活動。目前,這樣的教學模式已推廣至全國多個省市和民族的學校和機構,同時也為當地培養起一支熱愛本土文化并具有創新精神的骨干教師隊伍。

“課程與教學是教育活動中最為核心的兩個部分,教師是文化和知識技能的傳遞者,也是實施完成項目的主體,教師能力的培養和觀念的轉換直接影響到課題的進程。在參加湘西課題實驗的老師中,既有專職美術教師,也有代課老師,他們都是現代國家教育體系中的重要成員,是生于斯長于斯的湘西人,也是當地少數民族中的一員,這為我們課題在湘西的實驗奠定了良好的基礎。”多年一線的調研,謝麗芳積累了大量的經驗和心得體會,“民間美術是普通勞動群眾出于生命本能和生存的需要,在漫長的歷史過程和日常的民俗生活中創造、應用并與生活相融的一種美術形式。民間美術是一切美術形式的源泉,遠在距今6000年前新石器時代的彩陶藝術就閃耀著民間藝術的光輝。然而在傳統觀念中,民間美術則是一種處于主流文化邊緣的藝術,長久以來被認為是下里巴人的,低層次的東西,因此在課題開展的初始,就有老師和校長質疑這種學習。項目的啟動其實就是一種培訓機制的啟動,通過培訓學習讓校長和老師了解項目的基本精神以調動他們參與課題實驗的積極性。讓長期被忽視的本土文化進入主流教育,以開發新課程資源為契機把民間美術引進課堂教學,此時,民間美術不僅是校本課程的資源,同時也是學生與生活、自然、社會相聯系的重要通道。它不僅為學生提供了多樣化的可供選擇的美術課程,同時還把教學主體的角色還給了教師與學生,而其中所體現的是校長、教師與學生在教與學中的自主性、主體性和創造性。隨著課題培訓的深入,原來對民間美術淡漠和不以為然的老師的態度徹底變了,開始對自己民族的文化和歷史產生興趣,并熱心地投入了課程的改革,隨之,一種對民間美術學習的新觀念包括評價體系也慢慢地形成。”

“蒲公英行動”項目實施的目的,并不只是簡單地教授學生臨摹幾個民族圖案或是學學剪紙,也不單純只是用稻草扎幾個小人或者辦幾個美術展覽,重要的是老師們通過課題的實驗從中探索出了一種對民族農村貧困地區的可實施和推廣的兒童美術教育模式。當老師把那些稻草、碎布、竹子、芭茅桿、甚至樹皮等觸手可及的材料放到課桌上的時候,孩子們興奮不已,學的高興,教的也充滿熱情。極具親和力的民間美術于老師和學生無疑都是一座極具價值的美術課程的資源寶庫。思想觀念的變更,工具材料的改變,使農村民族地區的美術教育部分走出了缺乏專業教師、缺乏繪畫材料的窘狀。正是通過這個美術學習的過程促進了孩子們對本民族民間美術的認識和認同,并激發了他們的民族自豪感以及對美術學習的興趣。

雨后春筍般的志愿力量

2008年5月12日,四川汶川發生了8級地震,包括教學樓在內的許多建筑瞬間垮塌,不少師生被埋在廢墟中。也有許多幸存者及時逃離了即將倒塌的建筑物,震后余生的人們需要繼續生活,政府組建了受災居民安置點和賑災學校,而其中就有許多從災區逃出來的孩子。2008年5月24日,受中國美術家協會少兒美術藝委會的委托,謝麗芳與丈夫吳尚學代表“蒲公英行動”在賑災學校開學的第一天趕往成都市少年宮。然后,青川6.4的余震發生,緊忙中又隨著老師與孩子撤出了微搖的大樓。在連續的幾天里,兩位老師會同四川美術教師赴都江堰等地用美術課的形式對100多名孩子進行了心理撫慰。孩子們用畫筆在宣泄心中的悲痛和恐慌時,也部分緩解了他們心中的壓力。

每當謝麗芳回憶那一段經歷時,總是忘不了那垮塌的大樓和流淚的眼睛與哭泣的人們,還有孩子畫的那些受驚的鳥。回來后謝麗芳用心創作了一幅二聯油畫《生命?殤,生命?愛》。謝麗芳說,通過這次創作她也舒緩了心中的那種因面對災難現場帶來的某種恐懼和壓力。因此她深深地感覺到心智和認知仍在不斷成長中的孩子比大人更需要藝術。

為拓展“蒲公英行動”的內涵和精神,多年來在謝麗芳和蒲公英團隊的不懈努力下,一批批青年志愿者也都成長起來了。湖南第一師范學院城南書院青年教師、美術教研室主任王勇全在學校的支持下成功申報了“蒲公英行動種子的力量”項目,從2015年起項目組將從湖南第一師范學院畢業的農村公費師范生聚集一起,針對“農村小學師資美術教育能力培養教育實驗”開展學習和探索,并將所取經驗反饋學校進行美術教學改革。現項目又與湖南多所師范院校聯合舉辦了以“農村小學定向公費師范生培養目標與美術課程設置”為主題的高師美術教育專業發展座談,以期通過高校間的合作與共享開啟當代鄉村小學美術教育師資培養的新途徑。

2016年和2017年暑假,首都師范大學、廣州美術學院、浙江師范大學、湖南第一師范學院等高校的老師和大學生志愿者們深入湘西、云南、貴州等地開展了以教師培訓為核心,與當地老師一起為留守兒童開展豐富多彩的美術課的美育夏令營活動,其中涌現了許多優秀的青年志愿者。

青年志愿者都喜歡稱謝麗芳老師為“謝媽媽”或“謝奶奶”,不管是叫“謝媽媽”還是“謝奶奶”,都是晚輩們心中“母親”的稱謂,謝媽媽高興了,因為團隊的增大和大家對“蒲公英行動”鍥而不舍地無私投入,不僅預示著蒲公英精神在青年人心中的成長,同時也預示著教育精神在他們心里的成長。“蒲公英行動”凝聚了國內一批不僅具有教育精神和人文情懷的藝術家和教育家,同時還有各地的老師和青年志愿者。

他們日積月累,一座學校一座學校地去實地走進,一個孩子一個孩子的去影響,聚沙成丘,聚腋成裘,讓更多的孩子感受到美,感受到心靈的滋養,功莫大焉。

沒有藝術教育的教育只能算半個教育

在“蒲公英行動”漫長的公益活動中,謝麗芳付出了無與倫比的堅韌和耐心。2018年春天,由于她在兒童藝術教育領域的獨特貢獻,她獲得了“非凡人物大獎”稱號。

“非凡時尚人物大獎”是為嘉獎那些“以一己之心力、踐工匠之精神”的行動者,重振中國制造之美,尋找中國制造之魂。頒獎詞是這樣說的:她,懷抱對生命的熾熱關懷,用藝術療愈心靈;融民間美術于兒童教育,入鄉問俗、就地取材,涵養民族文化認同與自信,讓愛和美的種子播撒山川大地。

熟悉謝麗芳的朋友,常會以“獨行俠”來稱呼她。二十余年來,她經常一個人背著包,走遍鄉村大地,去一個又一個學校,把美育的種子帶給鄉村的孩子。領獎臺上,謝麗芳依然俠女范兒,她并不愿意去訴說這十五年的不易,她更愿意讓大家藉由她,看到鄉村兒童美術教育的缺失,讓更多的人去關注鄉村美術教育。

謝麗芳撰文寫道:“蒲公英行動”就在于想通過藝術教育把兒童引向一個較為完美的狀態,而這種狀態的表現無疑與兒童在藝術教育中形成的整體素質是一致的,其中既包含有人文的情懷,又不失藝術的形態,也只有這樣,充滿人文關愛的藝術教育才能作為美育的一個重要門類促進教育理想的實現。同時我們衷心希望農村兒童和城市孩子一樣能享受到優質的美術教育,并擁有很好素質的美術教師,以獲得藝術教育的公平權益。

“文化教育的多元給時代帶來的不僅是思考。面對來自社會來自民族來自教育的尷尬,孩子們現在可能并不明白,它所引出的終極命題實際上就是教育和藝術教育使命的所在,它不僅關系到兒童個體的精神生命,還關系到整個社會整個民族文化多樣性的存在。教育是一個永恒的持續發展的過程,沒有藝術教育的教育只能算半個教育。”謝麗芳說,“美術是人類文化最早和最重要的載體之一,運用美術形式傳遞情感和思想是整個人類歷史中的一種重要的文化行為。從一個細微的局部切入,蒲公英行動所實施的實驗以及實踐所承載的,也只是人文精神范疇中藝術教育和美術教育中的一個小點,然而卻是不可忽視的一個點,因為廣大農村民族地區的孩子需要藝術教育,他們需要一種能促進他們身心健康成長的飽含本土本民族文化基因的藝術教育。”

謝麗芳認為,對于“蒲公英行動”課題來說,這個任務是漫長的,也是艱巨的。包括學生今后面臨的在社會中的生存競爭,以及“全球一體化”和主流文化對民族民間文化學習的影響等等,這些問題都是值得我們及社會以及國家認真思考和面對的。