論中國古代對下層百姓的醫(yī)療幫助

吳雋

摘要:中國古代在為下層百姓提供醫(yī)療幫助,解決養(yǎng)老及疾病治療問題方面有很好的傳統(tǒng)。漢代是將養(yǎng)老敬老法規(guī)完善化的時代。漢代較常見的辦法是設(shè)置醫(yī)治場所并“賜藥”。北魏孝文帝在無意中開啟了古代國家“全民免費治療”的先河。唐代建立了“悲田養(yǎng)病坊”與“州境巡療”制度,宋代建立了“惠民藥局”與“安濟坊”,方便了下層百姓的就醫(yī)。宋朝確立的“以國有醫(yī)院為主渠道,慈善醫(yī)院為輔”的窮人醫(yī)療體系,對元、明、清后世都產(chǎn)生了十分重要的影響。

關(guān)鍵詞:下層百姓;醫(yī)療幫助;養(yǎng)老敬老法規(guī);免費治療;歷史影響

進入文明社會以后,有了私有財產(chǎn),社會必然分化為富人與窮人;當(dāng)然,富人與窮人是隨時都在發(fā)生變化與轉(zhuǎn)化的。作為統(tǒng)治者,不能只考慮富人的利益,還必須關(guān)心、幫助處于社會下層的窮人,社會才能穩(wěn)定、和諧發(fā)展,統(tǒng)治的基礎(chǔ)才能長期存在。人有生老病死,關(guān)心、幫助窮人最重要的就是提供醫(yī)療幫助,解決養(yǎng)老及疾病治療問題,而在這方面,中國古代可以說是長期堅持的。

一、養(yǎng)老敬老法規(guī)的產(chǎn)生

古代對下層百姓的醫(yī)療幫助是與為中華民族繁衍昌盛作出巨大貢獻的中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)展相一致的,首先就是解決更需要醫(yī)療幫助的養(yǎng)老敬老問題。

是人就要老。人類社會的存在和發(fā)展,既要迎接新生命,也要讓老者有尊嚴地離去,所以就產(chǎn)生了養(yǎng)老問題。正如《周禮·地官·大司徒》所說:“以保息六養(yǎng)萬民:一曰慈幼,二曰養(yǎng)老”。養(yǎng)老問題起源于原始社會末期,夏商兩代加以繼承和改進,到西周時在制度上有了相關(guān)的規(guī)定。

《禮記》是研究中國秦漢以前的古代社會情況、典章制度和儒家思想的重要著作。《禮記·王制》記載的是統(tǒng)治者每年必須做的事情,其中說:“凡養(yǎng)老,有虞氏(舜)以燕禮,夏后氏(禹)以饗禮,殷人以食禮,周人惰而兼用之。五十養(yǎng)于鄉(xiāng),六十養(yǎng)于國,七十養(yǎng)于學(xué)。……有虞氏養(yǎng)國老于上庠,養(yǎng)庶老于下庠,夏后氏養(yǎng)國老于東序,養(yǎng)庶老于西序。”“國老”“庶老”是負責(zé)教育的長者,“庠”“序”就是供國老庶老教育學(xué)生的場所。而“燕禮”“饗禮”“食禮”,原為古代的禮制,指選擇年老而賢能的人,按時供給酒食,并加以禮敬。這些尊敬老人的禮節(jié)說明西周規(guī)定按年齡大小由地方或國家分別承擔(dān)養(yǎng)老責(zé)任,在政策上,不僅中央要負責(zé)養(yǎng)老,地方也要負責(zé)養(yǎng)老。凡年滿五十的則養(yǎng)于鄉(xiāng)遂之學(xué),年滿六十的則養(yǎng)于國學(xué)中的小學(xué),年滿七十的則養(yǎng)于國學(xué)中的大學(xué)。這種養(yǎng)老制度,自天子以達諸侯,都是相同的。不過一國的長老,由諸侯致養(yǎng),若是天下的長老,則由天子致養(yǎng)。

西周養(yǎng)老“按長幼之序,定尊卑之禮”,不僅鑒于老年人積累有豐富的知識經(jīng)驗,更出于宗法的等級社會的需要,正如《王制》所說:“養(yǎng)耆老以致孝。”《禮記·鄉(xiāng)飲酒義》也說:“民知尊長養(yǎng)老而后能入孝弟;民入孝弟,出尊長養(yǎng)老,而后成教;成教而后國可安也。”這就是西周重視養(yǎng)老制度的根本原因。

漢代是將養(yǎng)老敬老法規(guī)完善化的時代。

漢代養(yǎng)老敬老教育在繼承先秦相關(guān)法規(guī)的基礎(chǔ)上有了很大的發(fā)展,這與漢代皇帝重視養(yǎng)老敬老有很大的關(guān)系。劉邦在漢王三年(公元前204年)就頒布了一條提高老年人社會地位和生活質(zhì)量的詔令:“舉民年五十以上,有修行,能率眾為善,置以為三老,鄉(xiāng)一人。擇鄉(xiāng)三老一人為縣三老,與縣令、丞尉以事相教,復(fù)勿徭戍。以十月賜酒肉。”這道詔令是漢代最早的“養(yǎng)老令”。

漢王朝將“以孝治天下”定為基本國策,朝廷將成書于先秦,集中論述儒家“孝道”的《孝經(jīng)》列為經(jīng)典,命天下誦讀,讓《孝經(jīng)》起到了指導(dǎo)尊老養(yǎng)老的重要作用。

漢文帝時期重申了“養(yǎng)老令”的重要性,強調(diào)“老者非帛不暖,非肉不飽”,規(guī)定凡年在八十歲以上的老人,每月賜給粟米一石,肉二十斤,酒五斗;年九十歲以上的再每月加賜布帛二匹,棉絮三斤,以保證老年人衣食無憂,頤養(yǎng)天年。漢武帝時期頒布實施了養(yǎng)老令的配套制度《受鬻法》——“給米粟以為糜鬻”,強調(diào)了鄉(xiāng)里以年齡、朝廷以爵位排定尊卑、貴賤的禮制習(xí)俗和社會制度,以期保障老年人的合法權(quán)益。到了成帝建始年間,又將享受這種法定待遇的老人最低年齡降到了七十歲。每年秋天,由地方官府對高齡老人進行登記造冊,舉行隆重的授杖儀式。《后漢書·禮儀志》就記載:“仲秋之月,縣、道皆案戶比民,年始七十者,授之以玉杖,哺之糜粥。八十、九十,禮有加賜。”從這個記載來看,漢代的養(yǎng)老敬老,比較務(wù)實。

隨著以后歷任皇帝的大力倡導(dǎo)和不斷補充,漢代的養(yǎng)老、敬老制度不僅形成了較為完備的法律體系,歷經(jīng)四百余年而不衰,而且一直堅持給不論貧富的七十歲以上的老年人發(fā)老年證——鳩杖,以彰顯其崇高地位和國家的優(yōu)待政策。這也是漢朝最讓老人有尊嚴、覺得幸福的地方。為了保證鳩杖的權(quán)威性,漢朝還出臺了相應(yīng)的法規(guī)——《王杖十簡》《王杖詔令冊》。

《王杖十簡》《王杖詔令冊》以法律的形式規(guī)定了王杖持有者享受的政治、經(jīng)濟以及社會生活等待遇。概括起來主要有:

政治方面的待遇。《王杖詔令冊》規(guī)定:“高年賜王杖,上有鳩,使百姓望見之,比于節(jié)。”王杖持有者享有比同六百石官員的政治待遇,相當(dāng)于小縣的縣令,還享有可以行走于皇帝專用的馳道旁道和出入官府的特權(quán)。所以,普通百姓遠遠望見老人手持雕有鳩首的王杖緩緩而來,就猶如看到朝廷使者手持天子節(jié)信一般,當(dāng)畢恭畢敬,不敢有所怠慢。

經(jīng)濟方面的待遇。《王杖詔令冊》規(guī)定:王杖持有者種田不交租賦,經(jīng)商不交稅賦,特別是一些沒有子女的孤寡老人可以在市場賣“酒醪”,即從事特種行業(yè)經(jīng)營;對于那些出于愛心和同情心愿意贍養(yǎng)孤寡老人的家庭,各級官府必須大力予以扶持和資助。

法律方面的待遇。《王杖十簡》和《王杖詔令冊》中規(guī)定,凡年齡在七十歲以上的老人,除了首謀殺人和傷害人外,其他罪行都不予起訴,不予追究;八十歲以上犯罪的老人因在世之日無多,一律免于追究。對于歧視和虐待老人、侵犯持杖者合法權(quán)益的,一律視為不法行為予以嚴厲懲處,比如有敢辱罵、毆打手持王杖老人的,無論是平民百姓還是朝廷官吏,均以大逆不道罪處以“棄市”的極刑,也就是先斬首然后暴尸街頭示眾,以儆效尤。

漢代的養(yǎng)老法令與王杖制度是中國歷史上最早的老年人權(quán)益保護法。受漢代的影響,后來各朝各代對老人的待遇都有不同程度的體現(xiàn),例如著名的北魏孝文帝,在問民疾苦,關(guān)愛下層百姓尤其是在養(yǎng)老、敬老方面,幾乎年年都有或減免徭役,或宴請年高者,或賞賜糧食衣服,或賜予年高者官爵的活動,《魏書》對此有詳細記載,如:延興三年(公元473年)十一月,孝文帝“詔以河南七州……年八十已上,一子不從役”。在懷州,“所過問民疾苦,賜高年、孝悌力田布帛”。太和元年(公元477年)十月,于太華殿宴請京城七十歲以上的耆老們,并賞賜給他們衣服。后孝文帝又詔令七十歲以上的老人一個孩子可以不從役。在中國傳統(tǒng)思想(如儒、墨、道等思想)的熏陶下,再加上當(dāng)政者的身體力行,中華民族逐漸形成養(yǎng)老、敬老的傳統(tǒng)美德,且得以長期傳承。

二、從“賜藥”到方便群眾就醫(yī)

早在上古時期的周代,考慮到百姓的疾病就醫(yī)問題,朝廷就已設(shè)有專門為百姓服務(wù)的醫(yī)官。《周禮·天官》記載,周代分醫(yī)學(xué)為四科,即食醫(yī),疾醫(yī),瘍醫(yī),獸醫(yī),而“疾醫(yī)”的職責(zé)就是“掌養(yǎng)萬民之疾病”。

老百姓尤其是下層百姓的就醫(yī)問題一是要方便就醫(yī),二是要看得起病,所以較常見的辦法是設(shè)置醫(yī)治場所并“賜藥”。

從秦漢到清末的歷代相關(guān)史料,幾乎所有朝代史書上都有設(shè)置醫(yī)治場所并賜藥的記載。

西漢的皇帝大都開展過設(shè)置醫(yī)治場所并賜藥的活動。如元始二年(公元2年),不少地方發(fā)生旱災(zāi),并發(fā)蝗災(zāi),黃河一帶瘟疫流行,尤以青州(今山東境內(nèi))地區(qū)最為嚴重。當(dāng)時的皇帝漢平帝劉衍年僅10歲,把持朝政的王莽便以皇帝和朝廷的名義,在各地設(shè)置醫(yī)治場所,配備醫(yī)生、藥物,為災(zāi)民免費發(fā)藥,提供醫(yī)療服務(wù)。此即《漢書·平帝紀》中所記載的“為置醫(yī)藥”。這是中國歷史上第一個公立的臨時防疫醫(yī)院;只是它的具體稱謂當(dāng)時并無記載。

“賜藥”并不是一種制度,而是帶有慈善性質(zhì)的“仁政”,一般都發(fā)生在瘟疫、傳染病流行的時期,因此有一定的隨機性。盡管如此,它畢竟在下層百姓最需要醫(yī)藥的時候出現(xiàn)了,也在一定程度上解決了老百姓看不起病的問題。

東漢延熹五年(公元162年),出現(xiàn)了專門免費給士兵治病的“庵廬”。《后漢書·皇甫規(guī)列傳》記載:“(皇甫)規(guī)親入庵廬,巡視將士,三軍感悅。”“庵廬”即當(dāng)時軍隊中的醫(yī)療組織。愛惜士兵的皇甫規(guī)不僅建立野戰(zhàn)醫(yī)院為士兵免費治病,還“親入庵廬”關(guān)心士兵的治療、恢復(fù)情況,當(dāng)然會令“三軍感悅”了。

南北朝時期國家分裂,社會動蕩,民間更需要醫(yī)療服務(wù)。此時,宗教發(fā)展,道教、佛教在南北朝時期都很興盛。道教有道觀,佛教有寺廟,他們都是經(jīng)濟實體,擁有或是政府劃撥的,或是信眾捐獻的土地。這些土地不用繳納賦稅,由道士、僧人耕種或出租給周圍農(nóng)民耕種。道士重養(yǎng)生,大多懂醫(yī),被稱為道醫(yī);而道觀儼然醫(yī)院,對求醫(yī)者一般是收費的,但對窮人不收費。佛教的寺廟為了普度眾生,就辦慈善,其中包括醫(yī)療慈善。

《南史·齊文惠太子傳》記載:“太子與竟陵王子良俱好釋氏,立六疾館以養(yǎng)窮人。”所謂“六疾”,語出《左傳·昭公元年》“淫生六疾”,泛指多種疾病。即是說,南朝齊文惠太子蕭長懋建立“六疾館”,專門收治無錢治病的窮人,給以救濟、收養(yǎng),這個“六疾館”就相當(dāng)于現(xiàn)代的福利院,它是中國古代最早的慈善機構(gòu)之一。

北魏的少數(shù)民族鮮卑政權(quán),還開辦給老百姓看病的官方醫(yī)院。

據(jù)《魏書》記載:北魏獻文帝在皇興四年(公元470年)向全國發(fā)布詔令:“朕思百姓病苦,民多非命,明發(fā)不寐,疚心疾首。是以廣集良醫(yī),遠采名藥,欲以救護兆民。可宣告天下,民有病者,所在官司遣醫(yī)就家診視,所需藥物,任醫(yī)量給之。”獻文帝為什么要發(fā)這道詔令并開展“送醫(yī)上門”,派醫(yī)生到“基層”,為患者免費看病、發(fā)藥的活動?原來,在北魏以前,全國各個州、郡、縣的衙門口,都有一個醒目的門面,里面有醫(yī)生輪流坐堂問診,這是當(dāng)時地方官府設(shè)立的“醫(yī)院”,這個“醫(yī)院”雖也有免費醫(yī)療,但有時也向普通百姓收費,于是就產(chǎn)生了矛盾,埋下不和諧的社會隱患。北魏獻文帝于是向全國發(fā)出詔令,要求州縣各級官辦醫(yī)院全部免費,尤其要為窮困百姓提供上門服務(wù)。這展現(xiàn)出這位皇帝“愛民如子”的情懷,并在無意中開啟了古代國家“全民免費治療”的先河。

獻文帝之后的孝文帝是中國歷史上杰出的少數(shù)民族政治家、改革家。他對下層百姓更是關(guān)愛有加,《魏書》記載有他從延興三年(公元473年)到太和二十一年(公元497年)連續(xù)二十多年“問民疾苦”之事。例如,太和四年(公元480年)二月,孝文帝詔曰:“……今東作方興,庶類萌動,品物資生,膏雨不降,歲一不登,百姓饑乏,朕甚懼焉。其敕天下,祀山川群神及能興云雨者,修飾祠堂,薦以牲璧。民有疾苦,所在存問。”太和十一年(公元487年)六月,針對雁門、代郡、秦州等地災(zāi)情嚴重,孝文帝詔日:“春旱至今,野無青草。上天致譴,實由匪德。百姓無辜,將罹饑饉。寤寐思求,罔知所益。公卿內(nèi)外股肱之臣,謀猷所寄,其極言無隱,以救民瘼。”尤其是,太和二十一年,孝文帝向全國發(fā)布詔令:“哀貧恤老,王者所先,鰥寡六疾,尤宜矜愍。可敕司州洛陽之民,年七十已上無子孫,六十以上無期親,貧不自存者,給以衣食;及不滿六十而有廢痼之疾,無大功之親,窮困無以自療者,皆于別坊遣醫(yī)救護,給醫(yī)師四人,豫請藥物以療之。”這道詔令中最重要的就是在洛陽設(shè)立“別坊”。“別坊”是有別于為官員和貴族服務(wù)的“太醫(yī)院”,是專門為看不起病的窮人提供費用全免的醫(yī)療服務(wù)的,凡是貧窮害病無力醫(yī)療的,都可以在“別坊”就醫(yī)。

到了魏宣武帝時期,皇帝嚴命太醫(yī)署:“于閑敝處別立一館,使京畿內(nèi)外疾病之徒,咸令居住,嚴敕醫(yī)署,分師療治,考其能否而行賞罰”,即分派專業(yè)的醫(yī)務(wù)人員進館,救治病人。為了防止醫(yī)生不負責(zé)任,朝廷還對醫(yī)生進行分類考核,按診治水平的高低給予不同的獎勵,這在中國古代醫(yī)療史上同樣是一大創(chuàng)新。如果說,獻文帝是要求國家醫(yī)院兼向窮人免費開放,那么宣武帝則設(shè)立了專門為窮人看病的醫(yī)院。這在中國醫(yī)療史上無疑是一大進步。

三、官府為窮人提供免費診療

隋唐時代,統(tǒng)一的國家物質(zhì)力量非常強大。隋文帝楊堅、唐太宗李世民,都十分重視對下層百姓的醫(yī)療幫助。他們廣設(shè)慈善機構(gòu),兼具醫(yī)療職能,常常施藥,但這些慈善機構(gòu)還不能說就是醫(yī)院。

唐代前期,為窮人提供免費診療服務(wù)的機構(gòu)一是由寺廟創(chuàng)辦的“悲田坊”,二是由官方創(chuàng)辦的“養(yǎng)病坊”。據(jù)佛典的解釋,“悲田坊”的“悲田”意指施貧,“坊”為建筑物或機構(gòu)之意。僧醫(yī)受到歡迎,是因為在開處方時,不僅注意療效,還考慮藥物價廉和采集方便,以減輕病人的經(jīng)濟負擔(dān)。“養(yǎng)病坊”最初僅設(shè)于長安、洛陽,后來各道諸州都相繼開設(shè)。到唐朝后期,官方接辦了“悲田坊”,統(tǒng)一改稱“悲田養(yǎng)病坊”。

悲田養(yǎng)病坊包括悲田院、療病院、施藥院三院,相當(dāng)于現(xiàn)代免費住宿的診療所、養(yǎng)老院、孤兒院,是對貧困者、孤獨者、疾病者免費診視、收容、救助的慈善機構(gòu)。武則天長安年間(公元701—704年),“置使專知”,命令在全國設(shè)立“悲田院”以收容孤兒及孤老,設(shè)立“養(yǎng)病院”對疾病者施予醫(yī)藥的治療。這些機構(gòu)由國家設(shè)官統(tǒng)一管理,但仍由佛教寺院具體經(jīng)營。在地方上,大多為寺院直接管理經(jīng)營。這種收容貧民看病的公費醫(yī)院,遍及唐朝的各大州、郡、縣。開元年間,唐玄宗還詔令“禁京城丐者,置病坊以廩之”,把乞丐收容于諸寺悲田坊中養(yǎng)起來,這在當(dāng)時真是大手筆!(即便在后世,也鮮有做到吧?)

悲田養(yǎng)病坊的經(jīng)濟來源,早期靠信眾的奉獻和寺院自有田產(chǎn)的收入。由于悲田養(yǎng)病坊具有良好的社會救助功能,對解決民生問題、維護社會穩(wěn)定作用明顯,朝廷十分重視,主動介入管理。由國庫提供的資助遂成為悲田養(yǎng)病坊的一大經(jīng)濟來源。這方面的資助包括生活資料的援助,提供糧食、救災(zāi)雜物等。

唐代還有一項政策也對當(dāng)時的公共醫(yī)療產(chǎn)生了極大的影響,這就是“州境巡療”。開元十一年(公元723年)七月,唐玄宗頒布了一道詔書:“遠路僻州,醫(yī)術(shù)全無。下人疾苦,將何恃賴。宜令全天下諸州,各置職事醫(yī)學(xué)博士一員。階品同于錄事。”鑒于偏遠農(nóng)村地區(qū)“醫(yī)術(shù)全無”的嚴重狀況,為解決“下人疾苦”,決定在每個州設(shè)置醫(yī)學(xué)博士。醫(yī)學(xué)博士身兼醫(yī)療和教學(xué)之職。他們一方面“掌療民疾”,“以百藥救療平民有疾者”;另一方面在醫(yī)學(xué)助教協(xié)助下培養(yǎng)各地方所需的醫(yī)藥人才,而所教之學(xué)生,則負擔(dān)所轄境內(nèi)巡回醫(yī)療的任務(wù)。“州境巡療”對唐代醫(yī)學(xué)事業(yè)尤其是對農(nóng)村的巡回醫(yī)療隊伍的組建和發(fā)展起到了重要的推動作用。

為了更好地普及醫(yī)藥衛(wèi)生常識以解決基層看不起病的問題,唐玄宗于開元十一年(公元732年),“親制廣濟方,頒示天下”。天寶五載(公元746年),他再下《刊廣濟方詔》,要求進一步宣傳廣濟方;他擔(dān)心有的人家連方單都抄不起,就命令地方一把手,“選其切要者,錄于大版上。就村坊要路榜示黑板報”,即是在鄉(xiāng)村要道口廣泛宣傳廣濟方,讓老百姓都能了解點自我防病、治病常識。

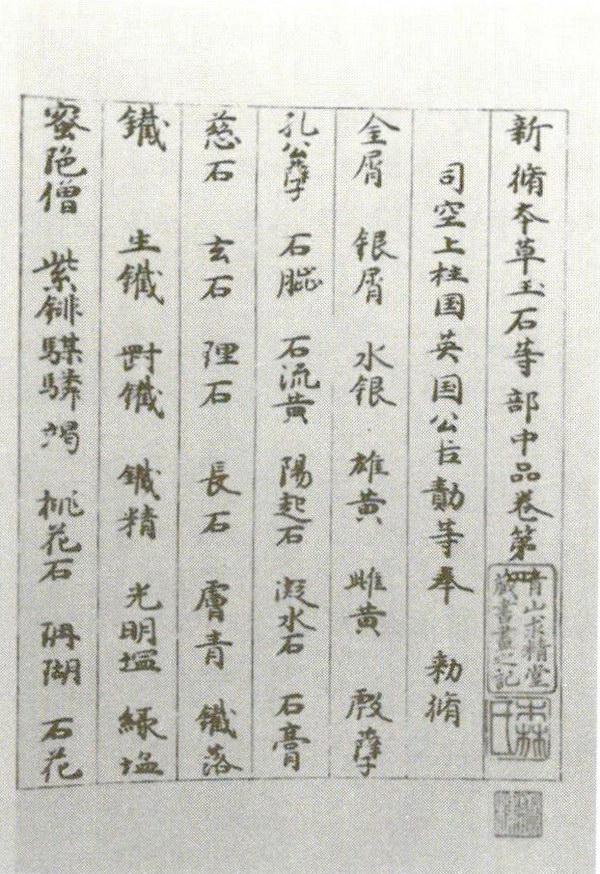

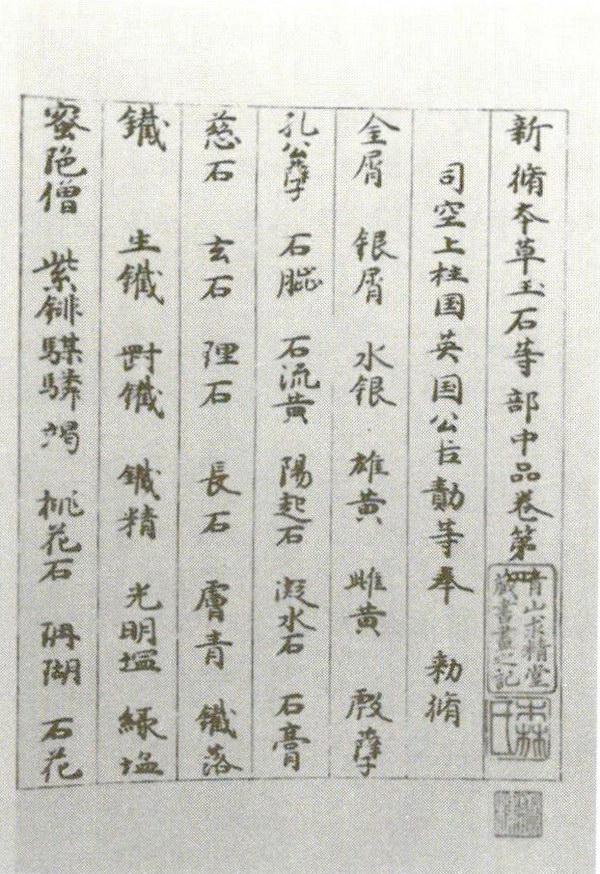

唐顯慶二年編訂的《新修本草》 (鈔本書影)這是世界上第一部由國家頒行的藥典

官府辦的嚴格意義的醫(yī)院始于北宋。北宋重文輕武,文化昌盛,士大夫中流行“不為良相,即為良醫(yī)”的理念,大多通醫(yī)術(shù),由此便出現(xiàn)“儒醫(yī)”的稱謂。開封作為國都,人煙稠密,商埠繁華。若一旦發(fā)生瘟疫,不僅數(shù)百萬人口性命岌岌可危,甚至朝廷政治菁華也可能毀于一旦,令國本動搖。因此救濟窮困病者、防止瘟疫蔓延為北宋統(tǒng)治者所重視。每年夏天,朝廷都會派出翰林醫(yī)官到城內(nèi)外施醫(yī)送藥,為窮苦的百姓診治。暑熱之季,還派士兵送藥下鄉(xiāng),直到天氣涼爽后才停止。這種制度,便于充分掌握百姓的健康狀況,對于防治疾病和監(jiān)控流行性疾病的發(fā)生,起到了很大的作用。

在這樣的背景下,出現(xiàn)了惠及百姓的“惠民藥局”。

宋神宗熙寧九年(1076年),王安石在變法尾聲中首創(chuàng)官辦藥局,取名“熟藥所”。該所負責(zé)制造成藥和出售中藥。徽宗崇寧三年(1103年),官府采納各地設(shè)熟藥所的建議,官辦藥局逐漸普及全國。此后,“熟藥所”改名為“醫(yī)藥惠民局”。宋高宗紹興十八年(1148年),成立“惠民和劑局”,專門制作藥品;改熟藥所為“太平惠民局”,發(fā)售官方成藥。此類官辦“惠民藥局”遍及各州、府和軍隊。

由于宋代中成藥技術(shù)有了很大的發(fā)展,再加上“惠民藥局”免費為病人診斷并提供處方,所以普通老百姓看醫(yī)用藥比較便利。惠民藥局出售的藥物,由于得到官府巨額補貼,藥價遠低于市價,使民眾能買得起,用得起。要是遇到窮人和災(zāi)民,干脆分文不收。

除惠民藥局外,宋朝還創(chuàng)建了完全由國家財政負擔(dān)的公立全部免費醫(yī)院——“安濟坊”。據(jù)《咸淳臨安志》載,崇寧三年(1104年),降指揮置“居養(yǎng)院”“安濟坊”,以示朝廷惠養(yǎng)元元之意。至紹興十三年(1143年),奉圣旨令戶部措置下,臨安府將城內(nèi)外老疾貧乏不能自存及乞丐之人依養(yǎng)濟,遇有疾病給藥醫(yī)治,每歲自十一月一日起,支常平錢米至來年二月終。二十五年(1155年)之后又降指揮,更展半月。惟臨安府奉行最為詳備,賴以全活者甚眾。安濟坊在各州、郡、縣至少設(shè)立一所,不斷擴大免費醫(yī)療的覆蓋面。

此外,朝廷還出臺了涉及醫(yī)療人才的提供、藥物供應(yīng)等各方面,鼓勵私人集資舉辦慈善性醫(yī)院以方便下層百姓就醫(yī)的相關(guān)政策。由此,宋朝確立的“以國有醫(yī)院為主渠道,慈善醫(yī)院為輔”的窮人醫(yī)療體系大體完備。它對元、明、清后世都產(chǎn)生了十分重要的影響。