酒泉銀達村鄉村文化現狀與需求調查

任慧 喬德華 張東偉 王建連 白賀蘭

摘要:運用相關分析、交叉關系、頻數分析等方法對酒泉市肅州區銀達村鄉村文化與經濟收入的關系,文化現狀與文化需求進行分析。結果表明,文化程度與經濟收入有著明顯的正向影響,文化娛樂現狀發展良好,但文化發展尚存在一些不足,文化娛樂需求多樣化、新穎化。提出了加快發展新型鄉村文化的建議。

關鍵詞:鄉村文化;文化需求;調查;銀達村

中圖分類號:S-0 文獻標志碼:A 文章編號:1001-1463(2018)02-0005-08

doi:10.3969/j.issn.1001-1463.2018.02.002

A Preliminary Report on Introduction Experiment of Cabbage and Baby Vegetable in Gaotai County

MA Yanxia, ZHANG Junfeng, ZHANG Yuxin, KUAI Jiain, WANG Xiaowei

(Institute of Vegetable Research,Gansu Academy of Agricultural Sciences, Lanzhou Gansu 730070, China)

Abstract:The seeds of improved cultivar of cabbage and mini chinese cabbage, which the main plateau summer vegetables planted in Gansu, is tested by the cultivation in oasis areas (Gaotai county) for cultivars' adaptability. The result shows that compared with the contrast cultivar, two cultivars G5 and W2 is the best of them, which G5 growth period is 64 days from sowing to harvest, its plot yield is over control 3.36%, commodity rate reached 91.11%, without blastomere, and W2 growth period is 65 days from sowing to harvest, the commodity rate and net leaves rate are both higher than CK, the average net weight per leaf-head is 4.57% higher than CK. It is illustrated that G5 and W2 are the most suitable cultivars for cultivation in oasis areas of Gansu corridor.

Key words:Cabbage;Mini chinese cabbage;Introduction;Gaotai

農村傳統文化歷史淵源流長,內涵非常厚重。縱觀古今,中國農民一直保持著以儒家思想為核心,和平共處、平均思想、鄉土觀念與和諧發展的生活方式,這種價值取向指導著農民的行為模式,與農村區域的生活、生產方式相聯系,能適應當地群眾需要的思想、道德、科學文化、知識教育、文娛活動,對農村文化的發展起著不可替代的作用。

鄉村文化是指在鄉村社會中,以農民為主體,以鄉村社會的知識結構、價值觀念、鄉風民俗、社會心理、行為方式為主要內容,以農民的群眾性文化娛樂活動為主要形式的文化類型[1 ]。鄉村傳統文化氛圍對道德意識、風俗習慣、社會責任感的形成具有重要作用,這是在我國鄉村構建和諧社會的基礎 [2 ]。

我們通過對中國文化之鄉——酒泉市肅州區銀達鄉銀達村的調研,運用相關分析方法、交叉關系、頻數分析等方法,對當地鄉村文化與經濟收入的關系、文化現狀與文化需求以及文化程度與農民收入的相關關系進行分析,總結了鄉村文化發展的基本現狀和農民對鄉村文化的需求,并提出相對應的建議。

1 問卷設計與調研方法

1.1 調研方法

問卷調查法:共發放問卷559份,對銀達村559戶村民進行調研,主要對村民家庭基本情況、鄉村文化基本情況、鄉村文化需求情況做重點問卷調查。

訪談法:通過在銀達村入戶訪談、召開小型座談會、團體訪談等方式收集信息資料,通過與村民面對面直接交談方式實現,既有事實調查,也有意見和建議的征詢。

1.2 問卷設計

問卷設計共有以下3個部分。①調查對象基本情況。共12個問題,形式為選擇題,包括家庭住址、年齡、性別、名族、文化程度、政治面貌、職業、家庭人口、年收入、家庭收入主要來源、是否為低保戶、是否參加農村合作醫療等。②本村文化基本情況調查。共12個問題,形式為選擇題,包括本村文化活動開展的情況、文化娛樂活動開展的主要形式、本村開展戲曲演出的主要形式、開展集體文化娛樂活動的間隔時間、本村文化娛樂活動設施情況、改革開放后本村文化活動的基本情況、舉行傳統文化活動的節日、傳統文化類型有哪些,以及改革開放后本村對村文化工作的重視程度、村民對文化傳統的看法、村民對文化生活的感受、村民參與文化娛樂活動的主要類型。③鄉村文化需求調查。共12個問題,選擇題形式,包括村民覺得本村文化活動存在的主要問題、每家每戶一年用于文化娛樂方面的支出情況、村民喜歡的文化體育娛樂活動類型、村民覺得發展本村文化產業的有力條件有哪些、發展鄉村文化最主要的方法有哪些、村民在文化方面最迫切的需求、村民最想參與的文化娛樂活動、村民是否愿意在農閑時參與文化娛樂活動、村民認為最應該建設的公共文化設施、村民最愿意在哪些文化娛樂方面投入資金、村民在其他方面的需求及村民對文化發展的建議。

2 調研結果與分析

2.1 調研對象基本情況

調查樣本類型按行政區劃分14組,這樣可使調查分析更具科學性和說服力。2、3、5、6組人數較多,是總人數的57.8%,其他組人數相當。調查樣本的年齡分布合理,在36~65歲,占到總樣本的82%以上。男性數為420人,占整體樣本的79.1%,女性樣本占20.9%。這說明當地勞動力比較豐富,外出務工者多在本地就近就業,早出晚歸者占有較大比例。這一分布也正好說明了該村經濟發展和農村現有人口的基本情況。樣本中有340戶為純農(牧)民,占比62.8%;有農民工133戶,占比24.6%;個體工商戶為18戶,占比3.3%;無業、失業半失業員工9戶,占比1.7%;村組干部10戶,占比1.8%;私營企業老板和農業技術人員各為8戶,共占比3.0%。據調查了解,該村季節性外出務工人員比例較高,長期在外打工者較少。

從文化水平樣本分布情況看,比較合乎我國農村教育發展的實際情況。54.3%的農民為初中文化水平,20.4%的農民為小學文化水平,高中以及中專生為12.8%,小學以下與不識字的有12.0%,大學本科以上為0.4%。近81.7%的村民擁有小學以上。

2.2 銀達村的鄉村文化發展基本狀況

銀達村是甘肅省鄉村文化發展的典型代表,自1955年來文化活動是銀達村的常態,組織文化活動成為村黨支部和村委會的常項工作。長期開展文化活動和文藝節目演出有利于農民文化素養的提高,促進了村民之間的交流,通過文化活動的滋養,村民精神追求有明顯的提高。入戶走訪時發現,每戶社員都有一個小書柜,多數村民在業余時間學習科技、法律知識,或參加文化活動,有效推動了銀達村社會經濟的發展。

銀達村有很多典型文化,如酒文化。酒泉燦爛的地域文化、淳樸的鄉風名俗和悠久的釀造歷史,孕育了獨特而鮮明的酒文化,酒廣泛地融入了人們的生活。酒泉成年禮也是其鄉村文化的另一特色,男子和女子都要行成年禮,男子要按照“為人子、為人弟、為人臣、為人少者”四個方面的禮儀規范加以約束,女子行過成年禮后基本上深居閨中,不與外人接觸。銀達村歷史文化悠久,是遠近聞名的文化村,獨有的“地蹦子”、“二鬼打架”、“燈籠社火”、“趕驢”等民間非物質文化遺產已被列入省級非物質文化遺產名錄。該村民間藝人編演的《摔罐》、《洞房花燭夜》、《老娘家中寶》等一批文藝節目先后獲得了國家、省、市、區表彰獎勵,并在群眾中產生了良好的社會影響。其中小隴劇《摔罐》以處理好婆媳關系、孝敬老人、家庭和睦為主題,深受當地民眾喜愛,村民百看不厭,已在當地流傳20多年經久不衰。

銀達村主要文化娛樂設施的建設狀況良好,有村文化室、村農家書屋、村棋牌室、電影放映場、鄉村大舞臺等。該村的主要文化活動多在村文化室舉行,一些體育活動也有專門的體育場所,還有一部分文化活動在村農家書屋舉辦。文藝演出主要在具有一定專業水準的鄉村大舞臺舉辦。以“演農民、唱農民、農民演、農民唱”的形式,走進生活,貼近群眾,傳播現代文明理念,弘揚社會正能量,有力地推動了鄉村文化建設,加快了銀達鄉的鄉村文化建設進程。總體來說,該村平時的文化娛樂設施相對較好,但是還需要增加一些文化活動場所,如電影院、電腦室等高檔次的文化娛樂場所,讓農民的文化活動更加豐富多彩。因此要進一步加大文化活動場所、文體活動基礎設施建設,依托濃厚的文化資源優勢,培育鄉土文化團體,以健康向上的文藝活動娛樂群眾、引導教育群眾。

改革開放后,銀達村積極進行演出設備的項目申請,積極籌建鄉村舞臺,為農民創造了良好的文化娛樂活動環境。先后投資80多萬元進行了劇場和活動場地的建設,向有關部門爭取購置燈光音響、服裝道具和運輸車輛的資金35萬元,有效改善了設備條件。整合了黨建、宣傳、文化、體育、民政、計生等部門的資源,重點打造了占地面積 1 700 m2的文化廣場、750 m2的文化活動劇場和自樂班活動室、圖書閱覽室、老年活動室、遠程教育室及文體活動中心等“四室一中心”。

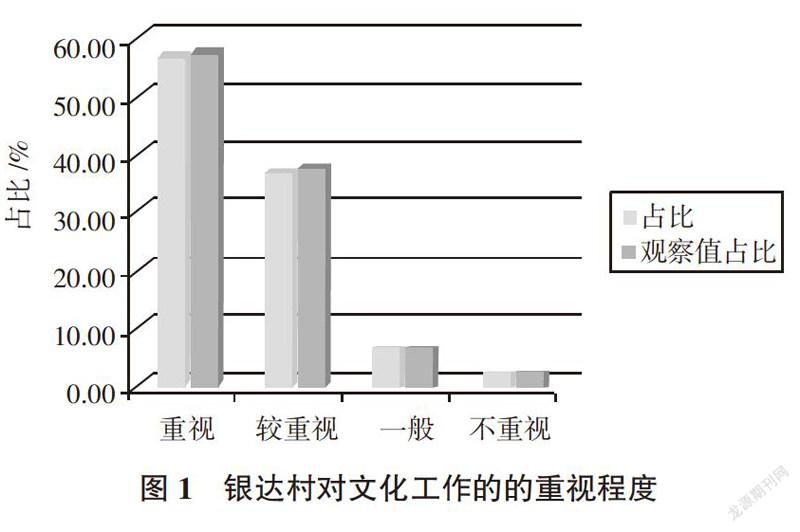

問卷調查中認為改革開放后該村對文化工作“重視”的有57.2%,“較重視”的有36.9%,累計比例達94.1%(圖1)。

2.3 主要形式與類型

銀達村文化活動的形式多種多樣,類型十分豐富,有社火、秧歌、戲曲、舞蹈、看電影、唱歌、聽廣播、看電視、讀書看報、打牌、上網、體育健身等。在這些文化娛樂活動類型中,社火、秧歌、戲曲、舞蹈、體育健身、讀書看報的人數較多,以社火為文化娛樂活動類型的人數最多,達到88.3%;以秧歌為文化娛樂活動類型的人數占比43.1%;以戲曲為文化娛樂活動類型的人數達到31.9%;以舞蹈為文化娛樂活動類型的人數達到39.4%,以體育健身和讀書看報為文化娛樂活動類型的人數累計達到37.3%。調查表明,該村的傳統文化以社火、秧歌、舞蹈、戲曲為主。這與我國農村文化的傳統相符合,也與我國傳統文化的類型相一致。但是看電影和唱卡拉OK等比較流行的現代文化活動農民參與較少。

農民在閑暇時參與的主要文化娛樂活動為社火、秧歌舞蹈、健身等,其中41.1%的農民在閑暇時喜歡社火活動,39.4%的農民會選擇健身活動,26.8%的農民選擇秧歌舞蹈,35.9%的農民會選擇棋牌如撲克麻將(圖2)。有67.9%的農民選擇傳統文化為主要娛樂方式,這有利于傳統文化的傳承與發展。

2.4 感受與評價

本次調查表明,有累計65.7%的村民對目前的文化生活滿意度較高,39.3%的農戶表示感覺很好,26.4%的農戶表示較好,33.4%的農戶認為一般(圖3),整體來講,農戶對當前文化生活比較滿意。政府對文藝節目的演出做了嚴密細致的安排,文化節目內容有書畫、刺繡、剪紙等手工制作大賽、文藝演出、體育競賽等。但根據調查,尚有約34%的農民對當前文化生活不滿意,反映了當前農村文化生活呈現的另一特征:一方面農村文化生活有了長足發展,隨著新農村建設的逐步深入,農村文化建設取得了可喜成績,各項公益文化設施不斷增加,農民享受文化生活的意識得到提高,農民文化生活不斷豐富,精神面貌煥然一新;另一方面,由于各種條件制約,農民享受文化生活的渴望與相對滯后的文化產品生產之間的矛盾顯現,一定程度上抑制了農村文化的發展。

在對銀達村的調查中發現,有79.7%的村民認為農村文化傳統“應該繼續發揚”,29.0%的村民認為幾千年來沉淀下來的文化傳統“是本村文化財富”,但是也有一部分人對傳統文化很冷漠,不喜歡也不關注本村的文化傳統(圖4)。農民作為鄉村文化建設的受惠者,更是鄉村文化建設的主力軍,只有最大限度地把農民吸納到文化隊伍中來,才能更好地滿足群眾的文化需求。

調查資料顯示,村民對娛樂文化開展情況的評價比較高(圖5);有53.10%的村民認為娛樂文化活動開展的好,對目前的文化活動比較滿意;有38.20%的農民認為目前文化活動開展的較好。總體上講,有91.30%的村民對本村文化活動的認可度比較高。這說明在該村農民和相關部門的努力下,銀達村開展的娛樂文化活動如火如荼,得到了大部分農民的肯定。

大部分村民認為改革開放后該村文化活動的發展勢頭很好,其中有73.7%的村民認為“比以前豐富”,只有11.5%的村民認為“不如以前”。調查中發現有相當一部分年輕人不喜歡農村文化活動。在本次調查專訪中,有一些年輕人認為農村文化活動比較乏味,一些年長的文化帶頭人認為這是目前農村文化發展的一個嚴重問題,是一個需要亟待解決的難題。

2.5 相關性分析

相關性分析得出,從文化程度與一年用于文化娛樂方面的支出占家庭收入比之間的關系可以看出,文化程度對農民用于文化娛樂方面的投入有著明顯的正向影響,文化程度越高,對文化娛樂的投入越高。

從表1的相關性分析得出,在 p=0.01的水平下,p=0.00 < 0.01,具有顯著統計學意義。文化程度與全年用于文化娛樂方面的支出占家庭收入比之間有極其顯著的相關關系,相關性系數為 0.304。

2.6 文化需求分析

2.6.1 文化需求 農民需要有更多的資金享受文化娛樂,能夠像城里人一樣享受多種文化娛樂、觀看更多的戲曲,有高檔次的體育活動場所(表2)。晚上也像城里人一樣了有豐富多彩的文化娛樂活動,如跳廣場舞;希望建設農民文化樂園,開展豐富多彩的文化活動;舉辦 “籃球挑戰賽”、“拔河比賽”等一系列文體活動;為了滿足孩子們的需求,豐富青少年課余生活,舉辦 “智力加油站”、“奇妙課堂”、“社區小記者”等活動。農民參與文化娛樂的熱情較高,更喜歡農民自編自演的節目和鄉鎮文藝匯演的文化體育娛樂活動。體育健身活動近年來也逐漸受到了廣大農民的喜愛,參與的人數在逐年增加。電影等比較流行的娛樂活動參與者較少(表3)。

隨著經濟生活水平的提高,村民對文化生活的需求也越來越高,這種需求與現實的供給之間卻存在著差距。據調查顯示,被訪問的農民普遍對文化需求旺盛, 有68%的農民表示在農閑時愿意參與各種文化娛樂活動;對民間傳統文化感興趣的農民日益增多,很多受訪者表示中國民間的傳統文藝要傳承下去,不能出現斷層現象。僅有4.2%的(基本上為老年人)人不愿意參加各類文化活動和培訓。30%的農民對文化娛樂活動持觀望態度,主要是因為他們怕參加文化活動等耽誤了耕種和賺錢的時間。

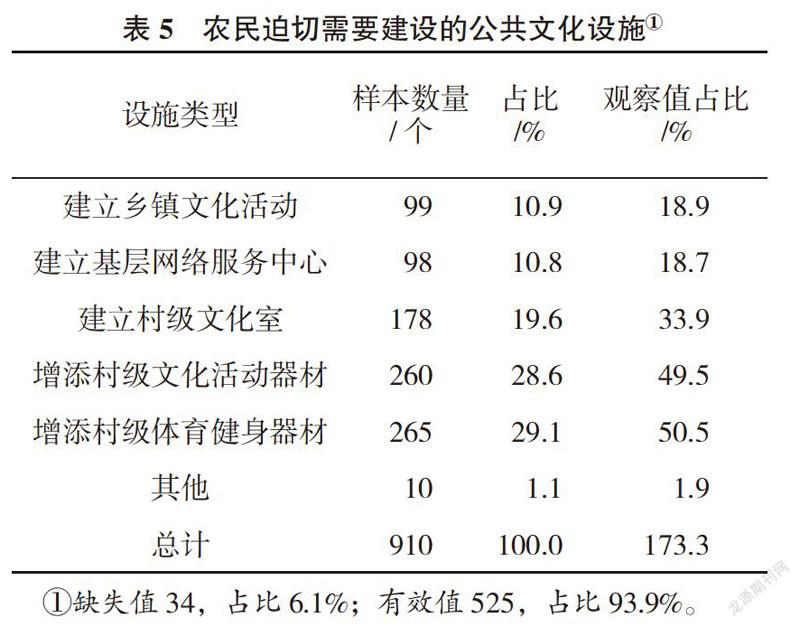

對于文化活動,農民的積極性比較高(表4)。看戲、體育健身、舞蹈秧歌、看書看報等形式多樣,尤其是體育健身和舞蹈秧歌,農民非常喜歡參與,占比分別為32.0%和24.1%。銀達鄉村民體育健身運動消費意識較高,雖然銀達鄉公共文化體育設施比較齊全,有標準化的文化體育廣場,全部配套安裝了體育器材并投入使用,達到了農民的基本體育健身要求,初步形成具有特色的農村體育公共服務體系,但體育公共服務建設仍然面臨艱巨的任務,需要通過政策引導培育供給市場,挖掘農村體育潛力。調查發現(表5),建設公共文化設施尤其重要,建立鄉鎮文化活動、建立基層網絡服務中心,建立村級文化室占比19.6%;增添村級文化活動器材,占比28.6%;增添村級體育健身器材占比29.1%。其中,增添村級文化活動器材和健身器材是農民迫切的需求。盡管銀達鄉農村公共文化體系建設已經取得了巨大的成績,但文化設施的發展仍然無法完全適應農村文化發展的需求。

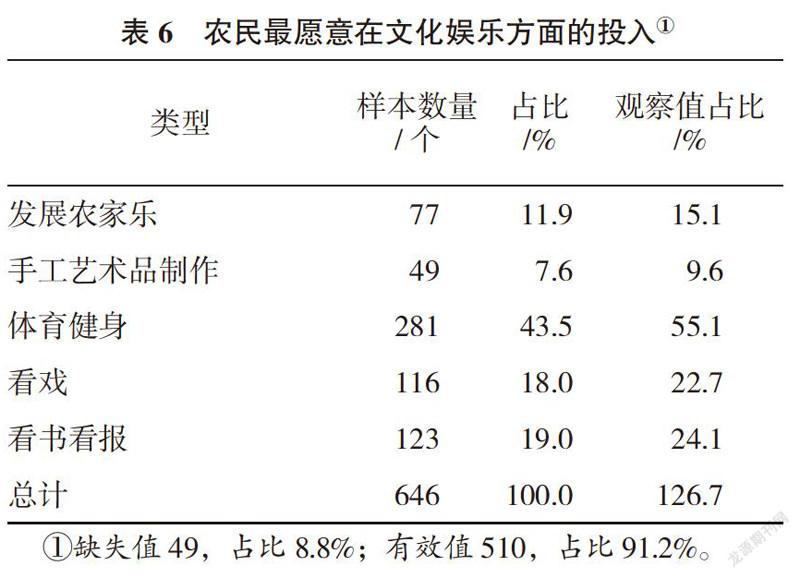

調查發現(表6),農民愿意在發展農家樂、手工藝品制作、體育健身、看戲、看書看報等方面增加投入,尤其是體育健身、看書看報是農民最愿意投入資金的部分,累計占比62.5%。但受各種條件制約,農村體育仍然是我省體育事業的薄弱環節,體育場地設施匱乏,體育組織建設滯后,使農村體育活動開展時冷時熱,時斷時續,銀達鄉也不例外。政府部門應該發揮主導作用,實施農村體育健身工程,建設農村體育事業。農村體育作為社會主義新農村建設的重要組成部分,是構建中國特色全民健身體系的基本要求,是農村社會主義物質文明和精神文明建設的有效手段和重要載體,對改善農村精神面貌、抵制愚昧落后文化、豐富業余文化生活、提升農民人力資本素質、提高農業勞動生產力水平、繁榮農村經濟、建設文明和諧的社會主義新農村有著至關重要的作用。

2.6.2 經濟需求 調查發現,認為要發展鄉村文化,必須要改善基礎條件的村民占比23.0%,認為應增加收入的占38.2%,認為需要要培養人才的占26.9%,認為應發揮傳統名俗文化的占12.0%。其中增加農民收入尤其重要。從文化程度與家庭收入之間的交叉關系可以看出,文化程度對農民人均純收入有著明顯的正向影響,文化程度越高,收入越高;經濟收入越高,農民投入文化娛樂活動的費用也就越多,經濟收入和文化發展息息相關。

從相關性分析(表 7)得出,在 p=0.01的水平下,p=0.00 < 0.01,具有顯著統計學意義。文化程度與家庭收入之間有極其顯著的相關關系,相關系數為 0.353。

2.7 存在的問題

從圖6可知,銀達村文化活動存在很多問題,20.8%的農民認為基礎條件差是銀達村文化活動存在的主要問題,46.3%的農民認為缺資金是限制銀達村文化活動的主要因素,還有28.7%的農民認為缺乏人才和年輕人參與不多才是最主要的問題。通過分析得出,缺資金是銀達村文化活動存在的主要問題,基礎條件差與年輕人參與不多、缺人才也是其中的一個重要因素。

由于政府投資力度較小,農村文化建設的發展資金并不多。當前,農村缺乏圖書館、閱覽室、放映室等公共學習場所,同時也缺少籃球場、健身房、足球場等公共鍛煉場所。農村居民缺乏必要的基礎文化設施,無法開展相關的學習與鍛煉活動,使農村居民的休閑娛樂方式顯得單調枯燥。

3 建議

農民對文化需求越來越高,但是文化發展的現狀不能完全滿足其要求,鄉村文化發展的基礎設施建設比較落后,又缺乏專業的鄉村文化人才,農民的收入水平較低,因而文化娛樂支出也較少。由于各種條件制約,農民享受文化生活的渴望與各種相對滯后的文化產品的矛盾顯現,一定程度上抑制了農村文化的發展 。

3.1 完善鄉村文化的基礎設施建設

基礎條件差是銀達村文化活動存在的主要問題,因而要完善公共文化服務體系,加強鄉村文化的基礎設施建設,滿足農民最迫切的需求建設村級文化活動器材和健身器材[3 - 4 ]。在鄉村文化基礎設施建設過程中要充分體現農民的意愿,根據農民的要求建設相關的文化舞臺,鄉村書屋等基礎設施,因地制宜、突出特色,保證供給的效率和效益最大化[5 - 6 ]。政府部門應重視對農村公共文化設施的建設,為鄉村文化的發展提供強有力的經濟與政策支持。

3.2 加強人才隊伍建設

缺乏人才是鄉村文化發展的重要問題,鄉村文化的發展壯大必須培養鄉村文化方面的專業人才。 第一,培訓農村現有的鄉村文化工作人員,提高他們的文化水平和專業素養,加強培養和引導一批農村文化帶頭人。第二,積極引進鄉村文化專業的人才,制定相關人才引進優惠激勵政策,使具有鄉村文化專業知識的人才積極投身到鄉村文化建設當中。積極的從事鄉村文化工作,充分發揮他們的示范帶動作用[7 ]。

3.3 提升教育水平, 提高農民收入

文化程度對農民人均純收入有著明顯的正向影響,文化程度越高,收入越高,文化娛樂支出也越多。因而要進一步提高農民收入,必須提升農民受教育程度。要把農村勞動力文化程度提高到高中及以上水平,同時具備一定的生產經營專業知識和技能,把他們培育成為新型職業農民,才能適應甘肅農村經濟快速發展、提升農民就業層次、拓寬就業面、實現農民增收的目標。鄉村不但是農業的生產之地,而且代表著一種生活方式、與城市完全不同的生態、環境與文化氛 圍[8 - 9 ]。

3.4 不斷地更新鄉村文化

名俗文化和特色農業文化是銀達村發展文化產業的有利條件。要實現鄉村文化產業的不斷發展,需要大力發展名俗文化和特色農業文化,在繼承傳統文化的同時培養從事名俗與特色文化的專業人才與管理人員,同時培養農民對鄉村文化的自信,使其真正認識到鄉村文化的自身價值、獨特優勢和發展前景,讓鄉村發出“自己的聲音”。

鄉村文化迸發了其自我更新的能力。沒有任何力量可以阻止鄉村文化的迅速改變[10 - 13 ]。在鄉村原生穩態的環境被摧毀以后,鄉村文化的傳承就變成了一個動態的過程。”也就是說,鄉村文化不可能以“復制”的方式來發展,而是以“再生產”的模式來維持和更新[14 - 16 ]。

參考文獻:

[1] 趙旭東,孫笑非. 中國鄉村文化的再生產—基于一種文化轉型觀念的再思考[J]. 南京農業大學學報,2017,17(1):119-127.

[2] 韓鵬云. 中國鄉村文化的衰變與應對[J]. 湖南農業大學學報(社會科學版),2015,16(1):49-54.

[3] 林伯海,邱鐵鑫. 新農村建設背景下“書香鄉村”建設困境及其對策研究[J]. 農村經濟,2016(9):109-113.

[4] 杜華章,趙桂平. 江蘇農民文化程度與農民收入對應分析[J]. 山西農業大學學報(社會科學版),2015,14(7):680-685.

[5] 李 佳. 鄉土社會變局與鄉村文化再生產[J]. 中國農村觀察,2012(4):70-75;91.

[6] 趙 霞. 傳統鄉村文化的秩序危機與價值重建[J]. 中國農村觀察,2011(3):80-86.

[7] 劉玉玲,張潤清. 河北省農村文化產業現狀及提升路徑研究[J]. 黑龍江農業科學,2014(9):121-123.

[8] 盧 淵,李 穎,宋 攀. 鄉土文化在“美麗鄉村”建設中的保護與傳承[J]. 西北農林科技大學學報(社會科學版),2016,16(3):69-74.

[9] 徐 曄. 蘭州市城關區城郊型新農村建設芻議[J]. 甘肅農業科技,2012 (1):44-46.

[10] 繆健穎,黃建新. 福建省農戶對農村公共文化設施滿意度的實證分析[J]. 臺灣農業探索,2017(1):71-77.

[11] 董鵬美,周莉荔. 國家級貧困縣農民參加農業科技培訓意愿及需求調查分析—基于托里縣 428 名農民的問卷調查[J]. 農產品加工,2016(1):57-59.

[12] 李 松. 城鎮化進程中鄉村文化的保護與變遷[J]. 民俗研究,2014(1):8-10.

[13] 丁成際. 當代鄉村文化生活現狀及建設[J]. 毛澤東鄧小平理論研究,2014(8):39-42.

[14] 任 超,何仁偉. 鄉村文化的困境、傳承與未來—基于鄉村文化研究綜述[J]. 荊楚學刊,2016,17 (4):29-33.

[15] 鄭 欣. 治理困境下的鄉村文化建設研究:以農家書屋為例[J]. 中國地質大學學報(社會科學版),2012,12 (2):132-137.

[16] 吳志華,肖建春. 基于傳播學視角的鄉村文化衰落和重建分析[J]. 東南傳播,2012(6):131-133.

(本文責編:陳 珩)