傾聽文物的聲音 感知歷史的溫度

——以右江民族博物館藏碑刻展示為例

◎麻曉榮

(廣西右江民族博物館 廣西 百色 533000)

碑刻是石刻的一種,是我國現存古代文物中數量較多,內容較豐富的一類,是一種特殊的文獻資料。碑刻資料具有雙重性,既反映區域社會和民間生活,也反映國家或地方性制度[1]。右江民族博物館藏的碑刻,是研究廣西壯族地區土司制度,及當時社會政治、經濟、文化的重要歷史資料,見證民族文明進步和社會發展。

一、右江民族博物館藏碑刻保存現狀

右江民族博物館藏14通碑刻,為調撥、有關單位捐贈而得。碑刻年代從清代至民國時期,其中記事碑7通,革陋碑3通,訴訟案例告示碑1通,祭祀碑1通,政府褒狀碑1通,水月宮匾1通。碑刻石材選用青石,碑文多為楷書。

為加強碑刻的保護和利用,豐富展覽內容,右江民族博物館利用館主體樓外檐廊道進行碑刻展示。廊檐可遮陽擋雨,利于碑刻的保護。碑廊地面填土加高,鋪種草皮,廊道圍沿點綴卵石。碑刻底座以混凝土澆筑,嵌入碑石。碑刻沿墻而立,與飛檐琉璃,自成厚重古樸的展示空間。

二、碑刻內容簡述

右江民族博物館藏碑刻以史料價值為重。主要分為三部分內容:一是反映改土歸流期間,清政府對桂西壯族地區的管理。如《詳奉院道府各憲禁革陋規碑記》《萬古流傳告示禁革陋弊告文》《奉憲嚴禁積弊告示碑》《永安主佃告示碑》。二是有關西林岑氏家族的碑刻。如《修建西林縣岑氏宗祠義學敘碑》《重建西林岑氏祖祠捐款數目碑》《重建西林岑氏祖祠費用開支碑》《岑氏祠堂買田數目碑》《凌云、西隆、西林三州縣祭祀岑毓英碑》。三是《捐資修建那畢碼頭碑》。

(一)改土歸流期間清政府對廣西地區的管理

第一,《詳奉院道府各憲禁革陋規碑記》。碑高154cm,通寬91cm,厚18cm。征集時為群眾生活所用,破損較嚴重。

該碑立于清雍正五年(1727)三月。西林縣正堂韓到任后,“查有陋規,當即悉行出示禁革。”“一項查邊。凡新官到任后,示期親往四鄉查勘地界,名曰查邊。先差各后分往各亭,喚齊該亭頭人議派查邊銀兩。……每亭或議派一百二十兩以至一百四十五兩不等……是名為查勘地界,而實則派收規銀也。”“一項輿圖。查系票差各役前往各亭催畫輿圖,然各亭從來并未繪繳輿圖,每亭例規銀繳三十兩,門包銀二兩,門子銀一兩,書辦銀約三四兩不等。……相沿成習,民受其累。”

韓將縣治下存在的六款陋規逐一列出。明令不得以“查邊”“輿圖”“造冊”“過山禮”“修理”“采買”等為由,向民眾索取錢財,累民增負。“奉署總督兩廣部院阿批,仰廣西布政司會同按察司轉飭該縣,分發各亭勒石永禁,以垂久遠。”命官吏、土目遵照執行,免除民眾多年的盤剝之苦。

第二,《萬古流傳告示禁革陋弊告文》。碑高125cm,通寬68cm,厚16cm。碑刻左下角殘缺,存在風化現象。

該碑立于嘉慶二年(1797)。刻石列出36條禁令,明確官吏、官親不得借公務、下鄉、采買、征收錢糧、訴訟糾紛等亂加攤派,勒銀索糧,不能以衙門日常所需、用房修繕、巡值操練等為由,擾民苛索。如:

“地方文武官巡察需索過山銀兩應行禁革,如有踵仍前弊,官則嚴參,役則重治。”“地方辦公需用物件,一概發價平買,如有短價勒派,分別參究。”“差役因事下鄉詐索使費、轎錢者,從重嚴辦。”“保正、把事蓋造房屋,每向村民索取物料。今永遠禁革,違者從重究辦。”“凡有新官到任,號書鉆營使費,茶房征收錢糧,與里正、官差勾通,不許自封投柜,甚至以完作欠,重復追征。今永遠禁革,違者重究。”

禁令的頒布,以示清政府整飭吏治、革除陋規的決心,是封建中央王朝緩和廣西地區階級矛盾和民族矛盾,加強對南疆壯族地區管理和控制的具體措施。

第三,《奉憲嚴禁積弊告示碑》。碑高141cm,通寬68cm,厚11.5cm。

“西林縣改流時,舊有土族潘、許、岑、覃四姓,充當里民,苛索派累。”原土官及其后裔成員被清政府委派為“里民”“亭差”,以及世襲頭人。“該縣錢糧自國初改流以來,久已納有定額。”他們利用征收賦稅之權,進行額外加征錢糧,為民所累。“為此,示諭西林軍民人等知悉:……所有亭差各目,永行革除。毋許土棍奸民復行私設,擾累閭閻。……毋 得混行設立頭人,濫派浮收。”這表明清政府對土司勢力橫行鄉里、魚肉百姓的嚴正態度,明令禁止設立“亭差”“頭人”,以納糧、修路等事由擾民敲索。如有再犯,“許爾等據實指名呈控,定即嚴拿,從重究治,決不寬貸”。

該碑刻主要反映了廣西壯族地區土流賦稅之爭的情況,對研究清王朝與廣西當時的土官及其后裔成員的矛盾與斗爭,有一定的參考價值[2]。

第四,《永安主佃告示碑》,如圖1所示。碑高141cm,通寬60cm,厚13cm。

圖1 永安主佃告示碑

該碑是“加五品銜、賞戴藍翎西林縣查案委員補用縣正堂楊,署理西林縣事補用縣正堂加五級記錄五次陳”立于清光緒三十二年(1906)四月十一日。記錄一宗佃戶抗租堂審案例。西林縣查案委員會傳業主、佃戶兩方堂審,雙方出具證據。“該岑祖培等則呈出伊之先人歷年控經各府縣發給岑姓管業冊照、告示等多件。悉與舊存判斷卷宗相符。”業主提供的證據確鑿,核實無誤,堂審判定那比田地山場屬岑姓之業。“惟據岑祖培等人自稱人力單薄,不能管理,情愿歸入祠堂作蒸嘗,自應準如所管。”堂審還判決,五佃戶需照常納糧供差并交納租錢350文,按年交給岑氏宗祠值年管事人收管。若有抗繳納租錢,從嚴從重懲罰。該碑保存較為完好,對研究壯族地區清代—民國時期經濟文化和法律制度具有較高的歷史價值。

(二)有關西林岑氏家族的碑刻

第一,《修建西林縣岑氏宗祠義學敘碑》。殘高71cm,通寬54cm,厚13cm。

該碑于光緒六年(1880)立,地點應在今西林縣那勞宮保府內。這是一篇序言,內容主要是介紹修建岑氏宗祠義學的目的和意義,激勵岑氏子孫努力科舉,以光宗耀祖。

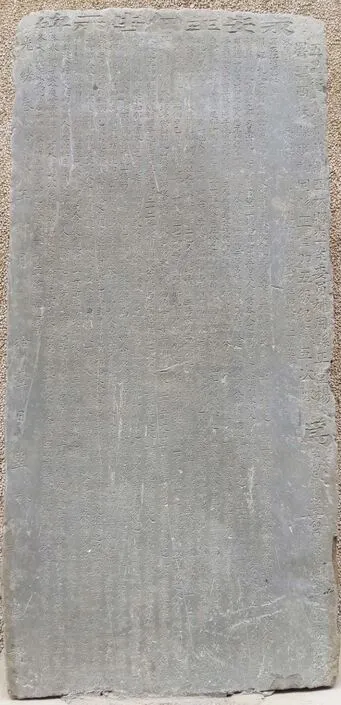

第二,《重建西林岑氏祖祠捐款數目碑》《重建西林縣城岑氏祖祠經費開支碑》(圖2),兩通碑刻為岑毓英、岑毓寶等于光緒十五年(1889)三月十二日立。分別記錄重建岑氏祖祠捐款人名單、出資數額及各項經費開支。

圖2 重建西林縣城岑氏祖祠經費開支碑

第三,《岑氏祠堂買田數目碑》。碑高145cm,通寬65cm,厚11cm。

碑文記錄了從光緒三年(1877)至光緒十五年(1889)西林縣岑氏祠堂購買田地、山林的地點、數目及經費情況。

第四,《凌云、西隆、西林三州縣祭祀岑毓英碑》。殘高65cm,通寬76cm,厚12cm。

凌云、西隆、西林三州縣鄉紳為紀念功勛卓著的云貴總督岑毓英,刻石記錄岑毓英的豐功偉績,以激勵后人。可惜部分碑身丟失,以致立碑年代不詳,碑文不全。

(三)《捐資修建那畢碼頭碑》

碑高110cm,通寬71cm,厚7cm,共兩塊。

該碑于民國二十一年(1932)立。記錄的是民國年間,百色當地鄉紳及民眾捐資修建那畢碼頭一事,列明捐款人名單、捐款數額及開支情況。

三、講述碑刻故事

碑刻展示是右江民族博物館開展鄉土歷史教育、民族傳統文化教育的直觀教材。鑒于碑刻的展示形式較為單一,碑文為豎式繁體字,無標點符號,有的文字筆劃淺淡、模糊或銷蝕,對于沒有傳統文字功底的普通觀眾來說相對吃力、晦澀難懂。如何利用這一教材,解讀清代—民國時期中央集權與土司制度交集下的桂西壯族地區社會面貌,讓觀眾從碑文記載的人或事,探究過往,引發思考,是碑刻講解的重點。

(一)解讀歷史:時代背景下的壯族社會變遷

公元前214年,秦始皇統一嶺南后,包括百色在內的廣西正式劃入中國的版圖。百色唐代始設立羈縻州縣,宋代繼之,元代確立土司制度,明代的土司勢力達到全盛時期。簡單地說,土司制度就是封建統治者通過少數民族的自治來實現對邊疆的統治,是一種間接統治。百色羈縻土司制度經歷了1300多年,境內土司文化遺存豐富,而石刻碑文就是其中重要的一種文物遺存。

《詳奉院道府各憲禁革陋規碑記》立于清雍正五年(1727)三月。清雍正帝即位后,高度加強中央集權,親自指揮西南地區的改土歸流,廣西土司也在其列。改土歸流指的是革除少數民族地區土司官職,委任朝廷流官管理地方,實現清政府的直接統治。西林縣康熙五年(1666)改土歸流,到雍正帝改土歸流時經歷了60多年。在清朝允許岑氏土司政權存在的背景下,土司勢力和流官相互勾結,沿襲陋規,土民所受的苦難依舊。韓到任后,體察民情,列出陋規,立碑示眾責令革除。這是清王朝對少數民族地區頒布管理制度的重要載體和特殊形式,是清政府對廣西壯族地區的統治不斷強化和深入的具體表現。

《萬古流傳告示禁革陋弊告文》是嘉慶二年(1797)太子太保、兵部尚書兼都察院右都御史、總督廣東廣西等處地方軍務兼理糧晌、世襲散秩大臣、騎都尉覺羅吉慶所立。覺羅吉慶身兼數職,到泗城府督師剿匪,明察民間,列出36條禁令。內容涉及官衙管理、官吏履職、賦稅征收等方面,可見當時官吏的專橫不法,貪腐成風,對地方民眾壓榨之狠,經濟掠奪之盛,農民負累重重,各種矛盾的激化,加劇了社會的動蕩。碑文指出官吏應守法親民、廉潔奉公,明令官吏不得以執行公務、管理官府、個人事項等為由奴役百姓、壓榨勒索,違者重究。體現了清政府重視吏治,革陋除陳,減輕民負,以穩定邊疆社會,維護清政府統治。

《奉憲嚴禁積弊告示碑》立于清嘉慶十八年(1813),講述的是清政府與土官勢力的賦稅之爭。清康熙五年(1666),上林長官司改土歸流設西林縣。雍正五年(1727),泗城土府改土歸流。雍正七年(1729),西林縣歸屬泗城府管轄。從康熙到嘉慶年間,廣西壯族地區改土歸流已有140多年,但清政府并沒有把原土官轄區的財政完全收歸。原土官及其后裔的成員利用征收賦稅之權,額外加征錢糧,剝削土民。改流后的泗城府,有的“系土府官員自治”,有的“系世襲頭目各管其所部”“人民聽其土府,極難約束”。可見當時的壯族地區,清政府和原土官勢力在政治、經濟上的矛盾并未解決。該碑文反映的就是上述矛盾,以及解決此種矛盾的措施[2]。

《永安主佃告示碑》記錄的是一宗主家與佃戶租稅紛爭案例。堂審判決佃戶敗訴。從判決結果看,改土歸流后,土司制度逐漸崩潰,但地方政府需要通過確定地主的土地及其租佃關系,以此維護封建社會的基礎[3],否則,封建王朝統治的根基就會被動搖。判決結果表明,土司政權的存在并不能阻止土司勢力在不斷地被削弱[3],證明改土歸流政策的推行取得實效。從案例的事由看,佃戶抗租的原因是封建地方政府與土官后裔成員二虎爭羊,同時在佃農身上榨取血汗。甚至土官后裔成員之間你爭我奪,交相壓迫佃戶。佃戶不堪其苦,尋求減輕重負的渠道,抗租是他們的抗爭方式之一。這對于朝廷來說,將會影響國課的征收,賦稅承擔者人數的減少,無疑是危及統治的根本大事。所以清政府把這個激化民族矛盾的大事刻石示禁,以期壯族農民“早完國課”,否則“自干吝戾”,嚴懲不貸[2]。從佃戶抗爭的結果看,他們的租種權利得到確認,租稅負擔有所減輕,租佃關系逐漸成為廣西農村中占主導地位的生產關系[3],一定程度上促進了地方民族經濟的發展和社會的進步。

上述4通碑刻立碑的時間都在改土歸流期間,說明當時“流土并治”的廣西壯族地區,封建政府和土司勢力既存在沖突矛盾,又保有互利和牽制關系。改土歸流具有局限性,但并不影響改土歸流政策的不斷推行,更不會阻礙清政府實現“大一統”的目標。改土歸流把部分土民從土司的奴役下解放出來,有利于土司統治區直至整個廣西的經濟發展和社會進步,打破了土司獨霸一方、各自為政的局面,加強了中央集權,促進了民族間的交往與融合,有利于統一的多民族國家的形成[4]。

(二)名留青史:西林岑氏家族的“一門三總督”

碑廊中有5通碑刻與西林岑氏家族有關。晚清時期,蟄居偏鄉僻壤的西林岑氏家族走出了三位總督,分別是岑毓英、岑毓寶、岑春煊。岑氏“一門三總督”是中國近代史上的風云人物。云貴總督岑毓英少年聰穎好學,刻苦過人,青年從軍,文武雙全,先后平定云南地方叛亂,主辦臺灣防務,出關越南抗擊法國侵略,一生功勛卓著,官至云貴總督,獲賞穿黃馬褂加兵部尚書銜,領太子少保、一等輕騎都尉等封號,是滿清朝廷倚重的封疆大吏。1889年病逝,追晉為“太子太傅”。

接替岑毓英代理云貴總督的是其三弟岑毓寶。岑毓寶早就在大哥營帳里充當“軍師”角色,且驍勇善戰。跟隨岑毓英征戰云南,抗擊法軍,軍功赫赫。

岑毓英的三子岑春煊秉承其父的強直果敢,號稱“滿洲之虎”,曾任廣東、甘肅布政使,陜西巡撫,兩廣總督等職,賞穿黃馬褂太子少保稱號。他為官清正,鐵腕肅反,廣興教育,培養人才。他在任職的地方,先后創辦了20多所新式學堂。1901年出任山西巡撫時,創立新山西大學堂(今山西大學),開創了我國近代教育中西合璧的新篇章。任四川總督時創辦四川通省大學堂,是四川大學的前身。倡立的廣東法政學堂是中山大學的前身之一。在中國近代教育史上,岑春煊功不可沒。

岑氏“一門三總督”在晚清的政治舞臺上,為維護國家主權領土完整、邊疆安全和發展民族教育做出了杰出貢獻,為壯族歷史增添了濃墨重彩 的一筆。

(三)愛國至真:澄碧河畔走出的文壇才子

這兩通碑刻立于1932年,記錄的是百色當地鄉紳及民眾捐資修建那畢碼頭一事。當時的右江河商船往來頻繁,但那畢碼頭年久失修,給往來商戶及民眾帶來極大的的不便。縣署號召當地鄉紳及民眾捐資修建,多位鄉紳慷慨解囊,碼頭得以修建成功。

外觀、內容都很平常的碑刻深究起來讓人意外。碑文提到“梁全泰”的掌柜梁星坡,是修建碼頭和動員捐資的主持者,他是梁宗岱的父親。梁宗岱是我國現代文學史上一位集詩人、評論家、法語教育家于一身的翻譯家。他祖籍廣東新會,1903年9月5日出生在百色,曾在百色小學讀書一年。后回鄉讀書。梁先生少年得志,年僅16歲就被譽為“南國詩人”。1924年赴法國留學。在國外留學7年,學習德、英、法、意等國語言。28歲留學歸來先后在北京大學、南開大學、復旦大學、中山大學、廣東外語外貿大學任教,培養了大批外語人才,是中國現代外語教育尤其是法語教育的開創者之一。梁先生被稱為“中國翻譯史上的豐碑”。他翻譯的《莎士比亞十四行詩》、歌德《浮士德》(上部)蜚聲海內外。

修建那畢碼頭的1932年,29歲的梁宗岱已經在北京大學任法語系主任兼教授。梁先生在百色生活將近三十年,他的詩文中流露的真與美蘊蓄著故土情結。梁家有制藥施醫的傳統,梁先生得承衣缽。1944-1956年,他隱居百色期間,游走山野,采摘植物,研制草藥,治病救人,不計報酬,體現了樂善好施、平等仁愛的精神。抗日戰爭勝利前夕,他4次拒見蔣介石。與教育家雷沛鴻在百色創辦西江學院,用實際行動,詮釋了他對家鄉、對祖國的熱愛之情和報國之志。

四、碑刻拓印體驗

觀眾參觀結束后引入碑刻拓印體驗環節。

(一)拓印活動的準備

拓印體驗活動的工具和材料由館方準備。館方邀請有關專家刻制規格不等的碑刻,體積重量以適合不同群體觀眾體驗、便于操作為宜。

碑石內容針對不同的參觀群體設計。如書法愛好者——出自館藏碑刻的代表性文句,古代、現代書法名家碑刻,歷代文人、名仕描寫百色風光、風土人情的古詩詞。如梁宗岱的詩句“當時澄碧江頭見,曾向江神深許愿”“我只行吟山澤畔,暗祝一帆風順”等。學生群體——勵志、國學經典(摘錄),如“少壯不努力,老大徒傷悲”“讀書不覺春已深,一寸光陰一寸金”“子曰:‘三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也”“學而不思則罔,思而不學則殆”等。老年觀眾——寓意吉祥的“福壽”“和樂滿堂”“老驥伏櫪,志在千里”。低齡孩童以生動活潑的動物圖像、花草葉紋樣、十二生肖碑刻為主。

(二)拓印體驗的工序

拓印工序可分為上紙、敲打、上墨、揭取四個環節。整個過程由館內專業技術人員示范、指導,以墨拓為主。

1.上紙。干上紙:將裁好的紙平鋪在碑石上,用噴霧器對紙均勻噴灑。待紙張濕潤,用排刷刷平。濕上紙:先把紙張折好浸水,取出后用毛巾吸附多余水分。一邊上紙一邊用棕刷刷平紙面。兩種方法的上紙過程須避免紙張出現氣泡或皺褶,確保紙面平整。

2.敲打。上紙后,用打刷敲打紙面。用力要輕且均勻,以字字凹入、字口清晰為標準。

3.上墨。紙色泛白時可上墨。拓包吸墨均勻后,從碑石空白處開始,從上到下,從左到右。補拓時墨痕要依次相壓,不留空隙。蘸墨由淡到濃,多次補拓,達到均勻一致的整體效果為佳。

4.揭取拓片。上墨結束后,待紙張八九成干的時候取下,整個拓印過程結束。拓片自然陰干后可以折疊收藏。

五、結語

參觀碑廊從看碑刻、聽講解,到做拓印的動手體驗,是學習知識、探尋歷史、了解文化的過程。而體驗參與則引領觀眾的思考求知進入另一階段,這個過程既是勞動創造,又能接受文化熏陶,既能體驗書法藝術的魅力,又可分享拓印收獲的樂趣。這個過程讓“高冷”的碑刻,變得親民而鮮活。

聆聽文物故事,感受歷史溫度;體驗傳統技藝,傳承優秀文化,這是碑刻展示的初衷。展示+宣講+體驗,是博物館開展文物保護、研究和利用的綜合實踐,是展教活動的拓展延伸。如何在文物展示、合理利用、社會教育的既有常規上變化、創新,并取得成效,是文博從業者面臨的新課題。正如故宮博物院單霽翔院長所說,對文物和文化的熱情,業已成為人們追求美好生活的重要內容,這激勵文物博物館從業者繼續思考和探索“讓文物活起來”的方式方法[5]。