免疫增強劑IL-2聯合青霉素促使RPR轉陰的研究*

盧軍,童務華,朱坤,鄧巧鳳,涂盛安,吳平平,宋秋荷

(九江學院附屬醫院皮膚性病科,九江 332000)

梅毒是由梅毒螺旋體(TP)所引發的慢性系統性傳染病,是臨床上最常見的性傳播疾病,疾病可對機體各個器官造成不同程度的侵害,降低皮膚黏膜的對外界的抵抗力,增加HIV病毒感染幾率,危及患者生命健康[1]。有少數患者血清梅毒非特異性抗體經治療后仍不能轉陰,其滴度下降到某一程度后就不再下降,該現象持續數年,甚至終身,臨床上將這種現象稱為血清固定[2,3]。有觀點認為患者機體免疫功能紊亂,TP不能被有效被殺傷及清除,可能造成梅毒血清固定[2]。而免疫增強劑IL-2可有效延長IL-2在體內半衰期,增強患者細胞免疫功能,調節免疫失常現象[3]。為研究免疫抑制劑IL-2在早期梅毒血清固定患者中的應用效果,我院開展如下研究。

1 資料與方法

1.1一般資料 將我院2015年11月-2016年11月間收治的40例早期梅毒血清固定患者納為研究對象,納入標準:患者年齡18-75歲,滿足《性傳播疾病臨床診療與防治指南(2014版)》[3]中相關診斷標準,病程<2年,梅毒快速血漿反應素(RPR)及梅毒螺旋體血凝(TPPA)試驗陽性,經正規驅毒方案進行治療,霉素甲苯胺紅不加熱試驗(TRUST)持續陽性 9-19個月,滴度在 1∶2-1∶8之間,無臨床癥狀和體征,確診早期梅毒血清固定者,本研究經醫院倫理委員會批準,患者知情且同意。排除標準:排除血清人免疫缺陷病毒(HIV)抗體陽性者、因其他疾病導致的RPR假陽性者、免疫系統缺陷及癌癥患者、受試藥物過敏者、妊娠及哺乳期婦女。根據患者自愿原則將其分為觀察組與對照組,其中觀察組、對照組男/女分別為(14/6 和 15/5,P>0.05),平均年齡分別為(35.26±4.21)歲和(36.01±4.25)歲,P>0.05,平均病程分別為(1.51±0.34)年和(1.53±0.36)年,P>0.05,其中一期/二期/潛伏期患者分別為(7/10/3和 6/11/3,P>0.05)兩組一般資料均衡可比(P>0.05)。

1.2治療方法 對照組采用水劑青霉素G:2400萬U靜脈滴注(400萬U,每4h1次),連續14d。觀察組采用水劑青霉素G:2400萬U靜脈滴注(400萬U,每4h1次),連續14d;并在此基礎上注射用重組人白介素-2(北京四環生物制藥有限公司生產,國藥準字S10970016,德路生)100萬U,隔2d1次肌肉注射,連續12次。

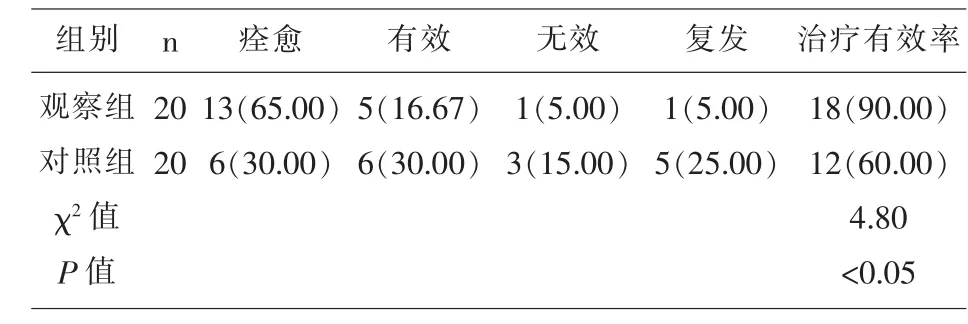

1.3觀察指標 ⑴觀察兩組T細胞亞群檢測結果:分別于治療前與治療8周后取患者清晨空腹靜脈血5ml,使用流式細胞儀(成都博奧晶芯生物科技有限公司生產,川械注準20162400136)檢測外周血T細胞亞群CD3+、CD4+、CD8+細胞百分比,并計算CD4+/CD8+比值。⑵觀察兩組血清免疫因子水平:分別于治療前與治療8周后取患者清晨空腹靜脈血5ml采用酶聯免疫吸附法(ELISA)[5]測定兩組血清白介素-2(IL-2)、白介素-10(IL-10)、腫瘤壞死因子α(TNF-α)水平。⑶比較兩組RPR轉陰率:收集患者治療后3個月、6個月、9個月的RPR試驗結果,統計兩組RPR轉陰情況。⑷比較兩組治療效果:隨訪9個月,比較兩組治療效果,患者未出現臨床復發,血清RPR試驗轉陰為痊愈,RPR試驗滴度下降≥2個為有效,RPR試驗滴度下降<2個為無效,臨床復發或RPR滴度上升2個滴度為復發,治療有效率=[(痊愈+有效)/總數]×100%。

1.4統計學方法 計量資料以平均數±標準差 (x±s)表示,組間采用獨立樣本t檢驗,時間點比較采用配對t檢驗;計數資料以例或百分比形式表示,采用χ2檢驗,數據分析用SPSS 19.0軟件處理,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

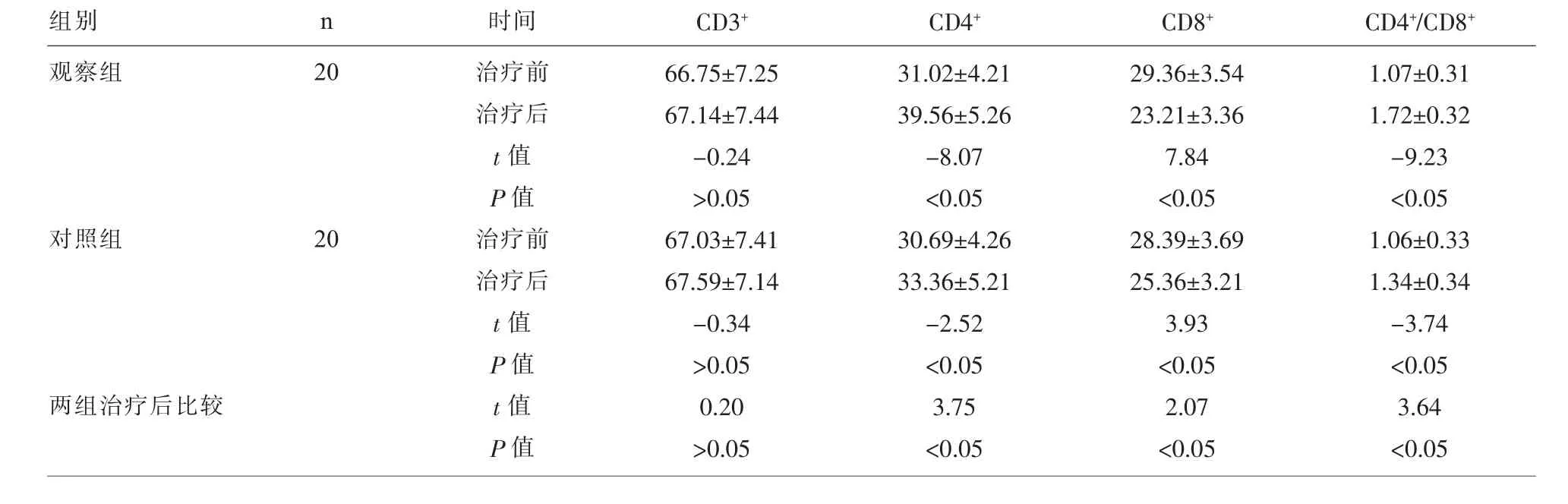

2.1兩組T細胞亞群檢測結果比較治療前后兩組CD3+細胞占比均無顯著性變化(P>0.05),CD4+水平均顯著上升,CD8+均顯著下降,CD4+/CD8+比值均顯著上升,且觀察組各指標上升或下降幅度更大(P<0.05)。

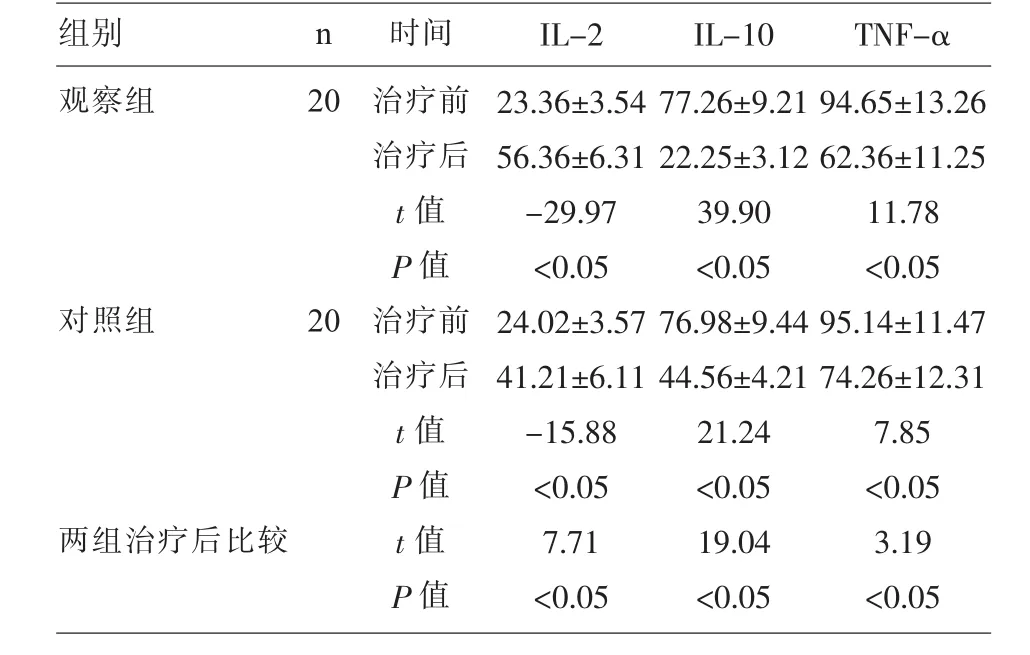

2.2兩組血清細胞因子水平比較 治療8周后,兩組血清細胞因子IL-2均顯著上升,IL-10、TNF-α水平均顯著下降,且觀察組各物質水平上升或下降幅度更大(P<0.05)。

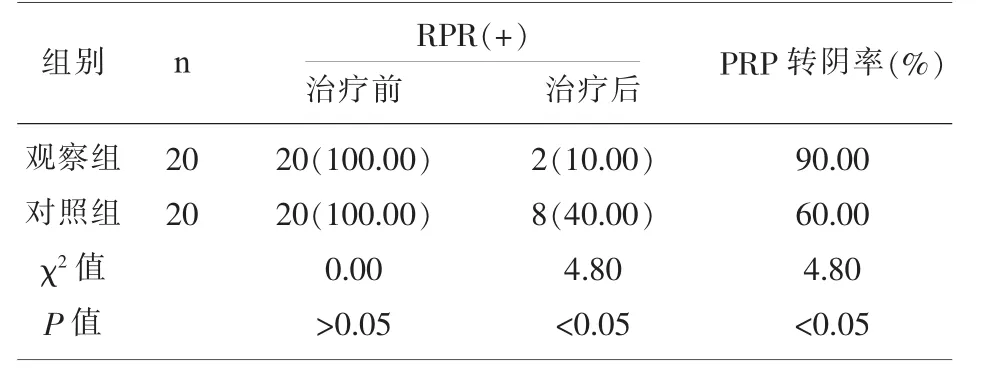

2.3兩組RPR轉陰情況比較 治療9個月后,患者回院復查結果顯示觀察組RPR轉陰率高于對照組,但組間差異不顯著(P>0.05)。

2.4兩組治療效果比較 治療9個月后統計發現,觀察組治療有效率顯著高于對照組(P<0.05)。

3 討論

TP對青霉素的敏感性強,目前還未發現梅毒螺旋體耐藥現象,故青霉素仍是治療梅毒的一線用藥,而水劑青霉素肌注可透過血腦屏障、深入機體深層組織,是臨床上常見的梅毒用藥[1,2]。而在接受正規驅梅治療后,仍有不少患者出現早期梅毒血清固定現象,有研究提出,患者機體免疫降低可能導致早期梅毒血清固定,本文觀察組在常規治療基礎上輔以免疫增強劑IL-2,結果顯示其RPR轉陰率得以顯著提升,且治療有效率更高,說明免疫增強劑可提高早期梅毒血清固定患者的治療效果。

表1 兩組T細胞亞群檢測結果比較(x±s,%)

表2 兩組血清細胞因子水平比較(x±s,pg/ml)

表3 兩組RPR轉陰情況比較[n(%)]

表4 兩組治療效果比較[n(%)]

T細胞亞群可有效調節機體免疫水平,CD4+可分泌IL-2、TNF等多種細胞因子,并促進B淋巴細胞分泌抗體,直接參與TP所導致的機體免疫反應;CD8+是T殺傷細胞,參與病毒物質清除過程,可降低自身反應性CD4+細胞活性,抑制TP制動抗體生成,正常人的T細胞亞群總保持動態平衡,以維持機體正常免疫狀態,而早期梅毒血清固定患者CD4+/CD8+比值低于正常水平,降低暗示其機體免疫功能紊亂,防御力弱[3]。進一步推斷機體免疫力降低,TP殘留,可能是誘發早期梅毒血清固定現象的主要因素[4]。

正規驅梅治療的同時,加強患者機體免疫力,可提高治療效果。本文觀察組患者試用免疫增強劑,其經治療后,T細胞亞群CD4+、CD8+細胞百分比及CD4+/CD8+比值均得以恢復,說明免疫增強劑IL-2可有效調節細胞因子,使其恢復正常動態平衡,提高機體免疫功能[5]。免疫抑制劑一種將正常細胞因子基因與保護抗原基因連接在一起,構成融合蛋白的試劑,免疫增強劑IL-2可有效將IL-2在體內的半衰期延長4倍,增強細胞免疫水平,幫助機體有效清除TP[6]。

IL-2主要介導細胞免疫,IL-10主要介導體液免疫,可抑制細胞免疫強度,兩者均在機體抗TP感染的免疫應答中發揮重要作用,TNF-α是一種由單核巨噬細胞產生的炎癥因子,可抑制腫瘤細胞增殖,激活T細胞,促進組織修復于調節[7]。本文觀察治療后,血清IL-2水平均顯著上升,IL-10、TNF-α水平均顯著下降,且觀察組治療9個月后RPR轉陰率與治療效果均較對照組優,說明免疫增強劑IL-2可提高機體免疫水平,有效清除TP,與周風舉等[8]研究發現,免疫增強劑IL-2可有效應用于多種癌癥治療,可有效提高患者機體免疫水平的結果相似。