探討眩暈寧顆粒在良性陣發性位置性眩暈治療的價值

劉少敏,胡鋼鋼

(廣東省河源市源城區人民醫院,河源 517000)

BPPV是一種特發性、由頭位改變激發的、伴有眼震、短暫性眩暈的前庭器疾病,目前該病發病機理仍尚未完全闡明。大多數學者認為其與橢圓囊囊斑上耳石脫落并沉積在半規管上密切相關[1]。治療上手法復位是極為有效的方法,但部分患者實施手法復位后易復發,需反復治療,即使手法復位成功后仍可有明顯頭暈癥狀殘留,造成患者情緒焦慮、恐懼、住院周期延長,加重經濟負擔。近年有不少關于通過中醫辨證采用經方、自擬方、針灸療法聯合西醫手法復位法對其進行治療[2-5],顯著提高治療效果的報道,但是采用經方、自擬方治療BPPV不能現成現用、儲存不便,部分中藥成分還可能帶有特有的異味和不良刺激等,不易被患者接受,一定程度上限制了臨床使用。本文旨在探討中成藥眩暈寧顆粒在BPPV治療價值,為治療BPPV提供臨床參考。

1 資料與方法

1.1一般資料 選擇2017年1月至2017年10月河源市源城區人民住院部符合診斷標準的首次發作BPPV患者,其中男40例,女40例,年齡40-75歲。入選患者符合《良性陣發性位置性眩暈的診斷和治療指南(2017)》診斷標準。排除標準:⑴多管型BPPV患者;⑵管石復位術禁忌癥:嚴重頸椎病、心律失常、心功能衰竭、運動障礙、上消化道出血等;⑶急性期接受過其他物理及藥物治療;⑷期間并發其他疾病影響頭暈如神經系統病變、控制不良的高血壓、眼科疾病、酒精中毒和其他前庭病變者。全部受試者了解研究過程,同意參加研究。兩組患者性別、年齡、病程差異無統計學意義(P>0.05),具有可比,見表 1。

表1 兩組患者一般情況(x±s)

1.2研究方法 依病情用Dix-Hallpike法確定后半規管和前半規管BPPV,用滾轉試驗確定外半規管BPPV,以變位檢查的眼震特征來判斷病變側半規管。復位方法[1]:確診后前、后半規管BPPV采用Epley法復位,外半規管BPPV采用滾轉法進行復位。復位成功標準:位置性眩暈和眼震消失,位置試驗陰性。手法復位成功后將患者隨機分為常規組和對照組,常規組予常規內科治療,對照組在常規組基礎上加以眩暈寧顆粒 (桂林三金藥業股份有限公司生產,批準文號:國藥準字Z45020604,規格8g/袋)口服,8g,3次/d),治療1周。1周后比較兩組治療療效。

1.3觀察指標

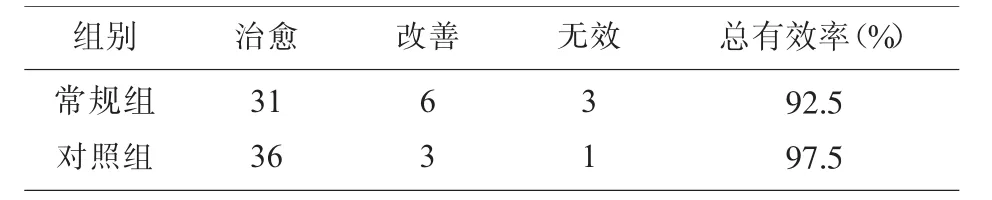

1.3.1參照《良性陣發性位置性眩暈的診斷和治療指南(2017)》將治療效果分為治愈、改善、無效3項,總有效率=(治愈例數+有效例數)/總例數×100%。治愈:位置性眩暈消失。改善:位置性眩暈和(或)位置性眼震減輕,但未消失。無效:位置性眩暈和(或)位置性眼震未減輕,甚至加劇。

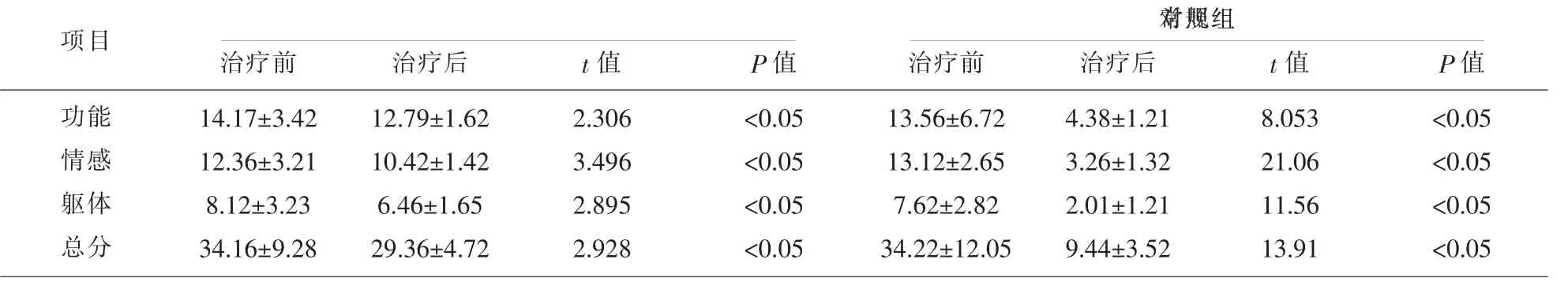

1.3.2采用眩暈障礙量表(中文版)(DHI)評估患者臨床癥狀與生活質量,其中DHI量表包括情感、功能和軀體3個條目共25個項目,各項目包括“無、有時、是”3個等級,分別計分 0 分、2 分、4 分,DHI量表總分0~100分,得分越高則眩暈癥狀越嚴重。

1.4統計學方法 用SPSS 12.0統計軟件。計數資料用百分比表示,行χ2檢驗;正態分布資料數據以均數±標準差表示,非正態分布資料取其自然對數,使之正態化后進行分析。正態分布變量兩組比較采用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1兩組療效比較 常規組總有效率92.5%,對照組總有效率97.5%,兩治療組治療后比較,χ2=34.11,P<0.05,差異有統計學意義,見表 2。

2.2兩組患者治療前后DHI評分比較 治療前兩組功能、情感、軀體、總分無顯著差異(t=0.52,t=1.15,t=0.74,t=0.02,均 P>0.05)。治療 1 周后在功能、情感、軀體評分及總分方面均較治療前顯著下降,且各項目評分均低于對常規組,差異有統計學意義(t=26.30,t=23.36,t=13.75,t=13.16,均 P<0.05)。見表3。

表2 兩組患者臨床療效比較

3 討論

良性陣發性位置性眩暈是內耳半規管疾病,該病患者數量占所有眩暈患者的17%-42%,是眩暈中最常見的類型。目前BPPV的治療方法有藥物治療、康復訓練法、復位法及手術治療,其中手法復位最為常用、有效,然而手法復位治療后復發率達15%-37%,即使手法復位成功后仍可有明顯頭暈癥狀殘留,影響患者生活質量。BPPV屬中醫學眩暈范疇,歷代醫家認為在眩暈發病過程中各種病因病機相互影響、轉化,引起臟腑陰陽失調,本病以虛為本、痰瘀等實邪為標,病位主要在肝、脾、腎,亦可涉及心、脾、沖、任,病情多虛實夾雜,早期以實證或本虛標實為主。喬梅等[6]通過中藥辯證聯合手法復位治療BPPV,證實可以明顯改善患者臨床癥狀,降低復發率,蔡漢潮等[7]也證實了下氣湯可改善手法復位后殘留頭暈癥狀,但是采用經方、自擬方治療BPPV不能現成現用、儲存不便,部分中藥成分還可能帶有特有的異味和不良刺激等,不易被患者接受,本文嘗試使用方便、安全的中成藥替代經方、自擬方輔助治療BPPV,探討其在良性陣發性位置性眩暈治療的運用價值,為臨床治療提供參考。

本研究入選患者均為首次急性發作者,就診前未進行任何診治,中醫辨證以實證或本虛標實為主。眩暈寧顆粒以澤瀉利濕除痰為主藥,配以白術、二陳健脾化痰;女貞子、旱蓮草養五臟;黃菊平肝;牛膝補肝腎,本品藥性平和,不躁不滯,健脾利濕祛痰,益肝補腎,主治痰濕中阻,肝腎不足之眩暈,口服眩暈寧顆粒可以滋養肝腎、補益氣血、補虛瀉實、調整陰陽,聯合手法復位理論上可提高臨床療效。本研究證實,不論常規組或是對照組治療前后癥狀均有所緩解,組內比較差異有統計學意義(P<0.05),與目前相關報道一致。進一步分析發現,對照組較常規組更能提高總有效率,降低DHI評分,組間比較,差異有統計學意義(P<0.05);且藥物價格便宜、無明顯不良刺激味道,整個治療過程未發現明顯毒副作用,值得臨床推廣運用。但是,本研究納入對象僅為首發癥狀患者,對反復發作者不具參考意義,同時隨訪時間短,樣本量少,故研究結果有待更大樣本、更長時間隨訪的深入研究來證實。

表3 兩組患者治療前后DHI評分比較(x±s)