動畫劇《馬男波杰克》中的暴力內容分析

王雪琪

(中國傳媒大學,北京 100024)

一、概念界定及研究對象介紹

1.概念界定

對“暴力”概念的界定:

“暴力”是一個復雜的概念,不同學者在不同的情景下對其有多種定義。本文參照學者龍耘的界定,將暴力定義為:運用肢體或工具,對生物(一般指人或其他動物)或物品構成肉體上的痛苦、傷害或損害的威脅或行為。

具體而言,暴力的兩個主要特征是公開性和傷害性。其中公開性是指運用語言對暴力行為或現象進行公開的描述,真切地被展現。對相關行為的口頭敘述或議論不算在其中。傷害性包括對生物的肉體上的傷害及對物品的損害等。

2.研究對象

《馬男波杰克》第一季于2014年8月開播,本劇的世界設定是普通人類和擬人化的動物共同生活在一起,主角波杰克即是擬人化的馬。波杰克是一個消極的過氣明星,事業失意、感情混亂,“負能量”滿滿。該動畫被觀眾稱作是“致郁”之作,主角被戲稱為“渣馬”,真實地再現了現實生活中許多普通人都會經歷的負面事件和情緒,許多觀眾都說在“馬男”身上看到了自己的影子。動畫是指運用非現實拍攝手段逐格拍攝的影像作品。國外有大量學者對動畫做過相關研究,普遍認為動畫作品中大量存在著暴力內容。本文試圖探究該“喪文化”劇作與其暴力內容的關系與特征。

本文選取了該動畫作品的第一季作為內容分析的對象,共12集,每集片長25分鐘左右。

二、暴力內容分析

本研究以學者龍耘所做的電視暴力內容分析的編碼表作為重要參考,制訂了內容分析編碼表。編碼表的基本分析單位為暴力場景,細分為:①對暴力實施者和受害者的情況描述(性別、暴力實施者受罰情況等);②對暴力事件、行為的過程、性質的基本判斷(暴力事件或行為的起因、“符合情理”的程度、暴力描述的真實程度等);③對暴力后果的相關問題的展現情況(暴力致傷程度、對受害者的態度)。

經統計,該劇第一季的12集中共出現36次暴力場景,平均每集出現3次,按一集片長25分鐘計算,每8分鐘左右即出現一次暴力場景。除第4集外,所有劇集中均出現了暴力場景。最多一集共出現5次暴力場景。對這些暴力場景的進一步分析可以得出,該劇的暴力內容具有以下特征:

1.男性施暴、受暴多,施暴者多不受懲罰

經統計,該劇中暴力實施方有66.7%是男性,30.5%為女性,2.8%的施暴者無法準確判定性別,記為缺省值;50%的暴力承受方是男性,11.1%為女性,38.9%的受暴者并非是生物而是物體,記為缺省值。這表明在該劇中男性是主要的施暴者和受暴者。同時男性施暴者比受害者的比例多16.7%,符合傳統的男權至上,施暴者多為男性的,男強女弱性別觀念。

而對暴力實施者受懲罰情況的統計則表明:該劇中絕大多數暴力實施方(97.2%)都未受到任何懲罰,也沒有任何獎勵。這也從一定方面反映了該劇的“成人致郁風”特色,并不像針對普通兒童的影片一樣為了可以正確引導兒童的價值觀而賞罰分明。

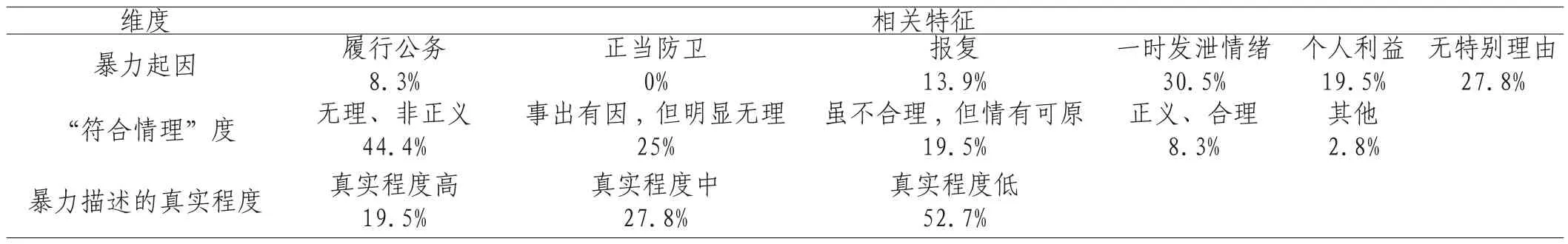

2.“隨意”“無理”、真實度偏低的暴力

《馬男波杰克》中暴力行為的起因占最多數的是“一時發泄情緒”(30.5%)和“無特別理由”(27.8%),加起來占比超過所有暴力行為的50%。同時,該劇中的暴力場景中“無理、非正義”的暴力占比44.4%。這體現了本劇的“致郁”風格,反映了劇中男主角暴躁多變的性格,體現了該劇的暴力內容具有隨意、無理的特征。(見表1)

其次,該劇對暴力描述的真實程度較低,在52.7%的暴力場景中暴力實施者都是非人類角色,并且由于其本身是動畫的限制,暴力場景的表現上比起真人出演的影視作品又有一定的弱化。這都反映出了該劇的“致郁”風格并不主要從暴力場景上體現,而主要還是從劇情與語言上。

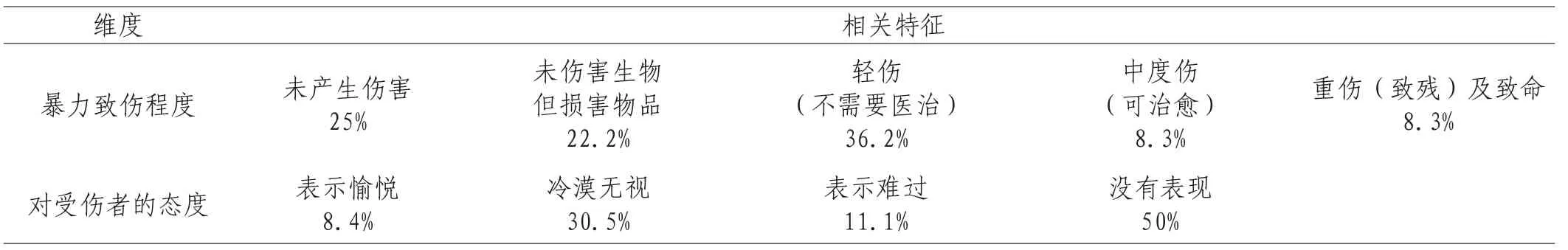

3.“輕傷害”、不在乎的暴力

經統計,該劇中暴力行為的致傷程度并不嚴重,受傷者受輕傷的最多,占36.2%,其次是未產生傷害的暴力行為,占比25%,再次是沒有傷害生物而損害物品的,占到總數的22.2%。總體而言,該劇中暴力行為的風格是“輕傷害”的,雖然是主要面向成人的動畫作品,但不像許多劇中有過多的“重口味”情節,大多是些打耳光之類的輕度暴力行為。(見表2)

表1 《馬男波杰克》中暴力內容的過程及性質

然而劇中的人物對受傷者的態度是滿不在乎的,在多達一半的情況下對受傷者的態度是沒有被表現的,在有所表現的情況下,大多數對受傷者的態度都是冷漠和無視,這也體現了該劇的“致郁”特點。

表2 《馬男波杰克》中暴力行為的后果等相關問題

三、結論

經過對《馬男波杰克》中所含的暴力場景進行的內容分析,初步得出以下結論:在本劇中“男性”施暴、受暴較多,施暴者多未受懲罰,一定程度上契合了傳統的男性占主導地位的性別觀念;隨意無理的暴力行為占多數,充分表現了劇中男主角“馬男”的性格特征,同時暴力行為總體上真實度較低;最后本劇中的暴力行為多是沒有造成嚴重傷亡后果的“輕傷害”行為,并未著重表現對待暴力受害者的態度,在有所表現時更多表現了對受害者冷漠無視的態度。總體來說,劇中的暴力場景的特點符合了該劇獨特的“致郁”“成人”風格,該劇的“致郁”風格并不主要依靠血腥暴力場景等“硬暴力”體現,而主要還是依靠其人物語言、劇情等“軟暴力”,暴力內容并不是這部動畫劇“致郁”的主要原因,對該劇的劇情、言語暴力等方面值得更深入的探討。