網絡租房,“省心”還是“鬧心”?

王煜

網絡租房平臺,最近很熱。

上海地鐵人民廣場站,游人如織的地下通道里,人們走過巨幅的廣告,上面的廣告詞是——“海量真房源,省心上**”。不僅是寸墻寸金的地鐵廣告,居民樓的電梯里、手機APP的首頁廣告……只要是年輕人、城市人、上班族關注的地方,網絡租房平臺廣告都是出鏡率最高的。

資本追逐的地方,一定有政策背景。去年,在國家 “租售并舉”政策和對房產市場“房子是用來住的,不是用來炒的”的定位下,從2017年底開始,租房市場成為中國互聯網企業新的爭奪之地。

阿里巴巴、京東等巨頭先后宣布進入租房市場,原來傳統的房產中介企業紛紛加大力度、開拓新的網絡業務模式,大量新的互聯網租房平臺進入消費者視野……

租房市場迎來互聯網時代,但,這真的是一個更好的時代嗎?

聯手網絡的“職業”的二房東

2018年4月初,上海白領錢芳(化名)決定把自家一套位于虹口區的空閑房子出租。因為對網絡平臺并不熟悉,她本來只想走線下中介掛牌的老路子,不過,錢芳的丈夫決定試一試網上發布房源信息,于是將房源信息發布在一家同城信息平臺上。

原本只是一個“試試看”“可能會租得更快”的想法,沒想到立即就迎來了狂風暴雨般的電話轟炸。發布信息僅僅一個小時后,錢芳丈夫接二連三接到要求看房的電話,有的人急切地表示馬上就要上門看房。

由于是周末,當天下午,錢芳就開始接待看房人。見過幾個租客后,她對其中的陳某比較放心。錢芳希望將房租給自住的家庭,租金低一點也沒有關系,主要是要求房客維護好房子,而這位陳某自稱的情況,符合錢芳的要求。

錢芳向《新民周刊》記者回憶說,陳某是中介帶來的,自稱小孩馬上就要在附近的小學上一年級了,為了讀書便利而來租房。“穿著還算比較整潔的中年男人,對社區附近很熟悉,周邊有什么小孩的培訓班也能說得清楚,我就相信了他。”錢芳與陳某簽約,明確說明房子只租給陳某自家人住,不允許轉租,這一點也在合同中寫明。

沒想到過了二十多天,錢芳的老鄰居陸續向她反映:房子里每一個房間窗外都晾曬了衣服,進進出出人很多,不像是一家人自住。她趕去查看,進門被嚇了一跳:兩三個青年男子赤膊在房子里,其中一個只穿著條內褲。再看看房子,原來三室一廳的房子被隔成了5個房間,飯廳也被隔成了臥室,每個房間都住了一到兩個人。錢芳明白自己被坑了:陳某是個二房東,把她的房子分租出去。

發現情況后,錢芳馬上聯系陳某和中介,要求租客搬離。陳某對于轉租事實毫不回避,也承認違約,但以自己投入了資金為由拒絕搬離。“租客是通過幾個網絡租房平臺來的,你現在讓他們搬走,我得賠償租房平臺,我損失很大,我還給他們買了家具,開了網絡,現在他們就走了的話,我收不回投入。”陳某說起自己的理由振振有詞。

在多次與之溝通無果的情況下,為了早點解決問題,錢芳試著聯系了陳某提供的與這些房客有關的網絡租房平臺。然而,溝通的經過讓她更加心塞。

“嗨住網”是陳某聲稱的找來租客的平臺之一,然而該平臺客服卻稱根據陳某的手機號找不到發布房源的記錄,“這個號碼與我們平臺沒有任何合作關系”。

錢芳繼續聯系陳某聲稱發布房源的“蘑菇租房”,這次客服通過手機號查到了陳某在平臺上的信息,能看到他手里有房源,但并沒有錢芳的這套房子。客服表示,陳某如果是線下和租客簽合同的話,平臺就不知情了。

錢芳進一步詢問平臺是否會處罰擅自轉租的二房東,客服的回答是:房源入駐該平臺要交一筆保證金,如果確認他發布不真實房源,要沒收保證金。“我們只是第三方,他只是展示房源信息,不需要付任何費用。如果他不想展示了就可以退出平臺,拿走保證金。”客服稱,平臺的客戶經理會審核二房東的轉租是不是得到業主的同意,但不是每個房源都查,只是隨機抽查,“因為二房東太多了。”

擅自轉租,變得更方便

雖然維權依然沒有實質進展,錢芳卻從“蘑菇租房”這名客服口中得到一個信息:入駐該平臺的最低條件是有30套以上的房源。這就意味著陳某不僅是二房東,還很可能是一個“專業”的二房東。

這樣的推斷逐漸被后續的咨詢結果坐實。通過“巴樂兔”住進錢芳房子的租客人數是最多的,客服接受錢芳的投訴后,反饋的結果與“蘑菇租房”一樣:能查到陳某登記過房源,但其中并沒有錢芳的房子。“也有可能是之前上過我們平臺,但房子現在已經租出去了,平臺上就查不到了。”客服給出了這樣的解釋。

錢芳反復要求平臺為自己維權,只得到客服“這種情況,你自己與二房東去交涉解決”的答復。

三家網絡租房平臺的客服,妥妥地把規避風險的責任都還給了錢芳,這讓她十分郁悶。

為了收回自己的房子、清退陳某招進來的租客,錢芳找過居委會,也聯系過警方,但兩方都表示無法強制陳某和其他租客離開。她還曾撥打房管部門投訴電話,接線員表示,這些網絡租房平臺的實體一般注冊為“網絡信息”或者“網絡科技”的公司,經營范圍并不包括租房中介,因而也不在房管部門的管轄范圍內。

無奈,錢芳準備通過打官司處理此事,這時,自稱是“巴樂兔”客戶經理的人給打來電話,說陳某已經跟公司反映過整個過程,“這個房子他跟我們一年一簽,租客也要住到一年才行的。現在你讓他清退租客,他要賠租客的錢,肯定不愿意。”錢芳表示,是陳某違約在先。此時,客戶經理語氣一變:“上海這樣的合租多的是,如果你要較真,我們也沒有辦法。要打官司的話,你基本上是打不贏的。”

被互聯網平臺和無良二房東合伙“帶進坑里”的,還有今年從上海某高校畢業的小艾(化名)。90后小艾平常各種消費都習慣在手機App操作,畢業之后的租房也不例外。2018年6月上旬,通過某租房App,她很快選中了一套三室一廳房子中的一間,現場看房時,房東跟她保證其他兩間房將要入住的也是今年畢業的女大學生。

和房東簽約付款搬進出租房后,小艾發現了問題:隔壁的房間搬進至少三個人,而且怎么看也不像是剛畢業的大學生;客廳被放進了一張床,而且還有做隔斷的石膏板材料運進來……小艾向平臺反映、向租住地的鄰居打聽,才知道原來她接觸的是二房東,房東長年在國外,很可能并沒授權二房東轉租。

小艾氣憤地要求退租,但網絡租房平臺稱,按合同約定,剛剛租下就退租,押金是要扣除一大部分的,平臺讓她去跟二房東協商。眼看離校日期在即,小艾無心糾纏,只好另尋住處,不僅押金損失大半,因為耽誤了半個月時間,同等品質的房源租金又上漲了不少。“真是吃盡了啞巴虧。”她抱怨道。

互聯網合租,“標準化”外衣下的混亂

二房東耍賴、無良網絡平臺甩鍋,這樣的陷阱似乎“防不勝防”,那么通過直接做合租業務的互聯網平臺租房,情況又如何呢?

以“自如”為代表的合租網絡平臺,經營著把分散的房源從房東手里租下來,然后進行“標準化”簡裝后再轉租的業務,但市場上的這種全新租房方式,仍然存在一些痛點。

不少“自如”的租客吐槽說,房間內所謂的“標準化”就是一張桌子、一把椅子、一部電視和一個工具盒。床和柜子還是房東留下來的,新舊程度和好用與否全看運氣,有的房東把一些閑置物品堆在房間里占用空間。“買進來的新家具質量也不過硬,新空調用了不到一個月就壞了。”去年碩士畢業,在“自如”租住了一年的小周告訴《新民周刊》記者。

家具畢竟只影響使用體驗,但房間空氣卻直接關系著租客的身體健康。2017年底,據媒體報道,北京“自如”旗下的多款房源存在甲醛超標情況,最嚴重的超標近10倍,導致多名租客身體不適,嚴重的需要住院就醫。這些租客和小周的觀察結論一致:“自如”把房間裝修后就立即出租。

另外,租客的租房事務基本都通過App完成,很難見到平臺工作人員的面,有時這樣的方式反而效率十分低下。小周在退租前一個月就致電“自如”管家告知,當時管家表示確認,結果臨近到期時,管家才告訴她“退租必須租客本人在App里操作才可以”。不想再費力申訴,小周只好多交一個月的房租了事。

違約成本為零,互聯網幫了誰?

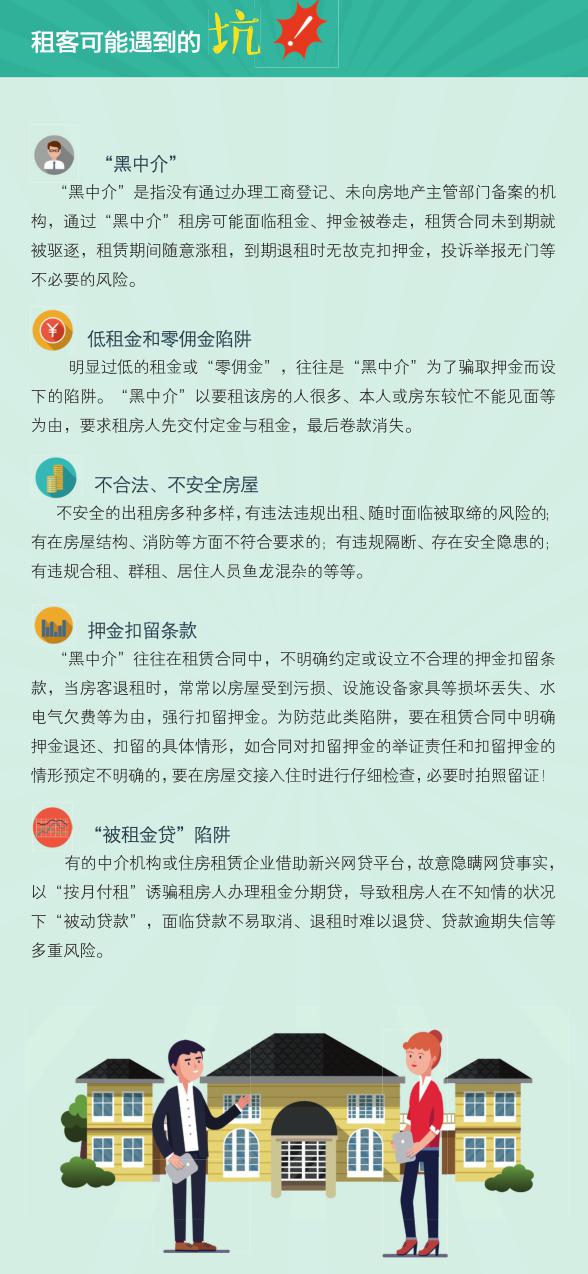

小周的一名學長感嘆說:8年前,他畢業租房時,互聯網對于租房只是一個信息平臺,當時遇到的情況多半是網上的信息號稱是個人房源,打電話過去發現是中介;或者網上的圖片文字與實際房源不符;以及網上的房源在現實中已經沒有了,中介吸引租客聯系上之后推薦其他的房源……“這都還只是把‘坑挖在了實地看房之前,至少到了現場,多半能落實情況。”但是現在,二房東大行其道,有些租房平臺實際是和二房東形成了利益共同體,不但不嚴格監管后者,出現問題時還和后者一起“踢皮球”“唱雙簧”。

根據易居研究院智庫中心預判,到2027年,中國將形成71億平方米的房屋租賃需求規模,而隨著個人出租房源和租賃用地房源的較快發展,未來10年租賃房源的供應規模將翻一番。互聯網中介顯然看到了其中的巨大商機。

為了搶到更多的房源,獲取更大的利益,平臺對二房東違規操作開始縱容甚至與之合謀。現實的問題是,行業相關法律法規缺失,目前針對“互聯網租房”行業并沒有明確的條文規定哪些企業具備從事房屋租賃的資質,也沒有規定在運營過程中發生問題,該如何解決,各方的權責該如何界定。因此,才會出現錢芳遭遇的“看上去似乎于情于法自己完全占據高地,實際上維權十分困難”的窘境。

上海市君悅律師事務所合伙人朱平晟律師向《新民周刊》表示:網絡租房平臺企業以“房源數量太多,無法一一審核真實性”或者“我們對租房雙方都不收任何費用”為理由來為自己開脫責任,都是站不住腳的;平臺既然發布了相關信息,就有保證其真實準確的義務。

“現實案例中,許多網絡平臺并不僅僅是信息平臺,實際是促成或開展了租房業務的,那么如果不能審查信息,它們的主觀惡意是比較明顯的。”他建議,房東或者租客如果遇到無良網絡平臺,可以向工商部門投訴:一方面,平臺若是“網絡科技”“網絡信息”公司,其開展租房中介業務則不具備資質;另一方面,對其不規范的經營行為,工商部門也會依法監管。以合同違約起訴二房東或者平臺,則要注意從一開始就仔細閱讀各種合同、條文,保留相關證據。