丙種球蛋白治療小兒周圍性面癱的臨床應用研究

劉詩賢,陳福建

(贛州市婦幼保健院,江西 贛州 341000)

周圍性面癱又被稱為面神經炎或Bell麻痹,屬于一種由于面神經管內面神經的非特異性炎性反應導致的周圍性面肌癱瘓疾病。據統計目前全世界范圍內周圍性面癱的發病率約為11.5~40.2/10萬[1],我國小兒周圍性面癱的發病率也隨著我國經濟的發展呈逐年增長趨勢。我國10歲以下兒童中小兒周圍性面癱的發病率約為3/10萬,不僅嚴重影響患兒的生長發育和學習,并且對其心理健康也造成了嚴重的危害。既往研究認為,丙種球蛋白對成年周圍性面癱患者有一定的治療作用[2],但是該藥在小兒周圍性面癱治療中的應用尚鮮有報道。為了探討周圍性面癱患兒中丙種球蛋白的療效及臨床應用價值,筆者選取50例患兒展開對照試驗,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:選取兒科2014年6月~2016年2月收治的50例周圍性面癱患兒。納入標準:均符合《諸福棠實用兒科學》中周圍性面癱的診斷標準[3],年齡均≤10歲,家屬均知情同意本研究。排除標準:先天性發育畸形或功能障礙者,合并免疫缺陷性疾病者,伴有嚴重的神經系統、消化系統、呼吸系統、內分泌系統等疾病者,合并嚴重的外傷者,對丙種球蛋白存在過敏反應或不符合丙種球蛋白治療指征者,已經同意配合參與其他臨床研究者,治療期間不方便跟蹤隨訪或依從性極差者,拒絕配合本次臨床研究者。50例患兒中男26例,女24例,年齡1~10歲,平均(4.5±1.1)歲,病程3~15 d,平均(10.0±1.6)d,病毒感染20例,面部受寒26例,其余4例。利用計算機PEMS3.0軟件包生成的隨機數字表將50例患兒分為觀察組和對照組,每組各包含25例患兒。本次臨床研究經醫院倫理委員會審批通過。

1.2方法

1.2.1對照組:予傳統治療和康復治療,具體包括:①彌可保[衛材(中國)藥業有限公司,批準文號:國藥準字J20130076;規格:1 ml:0.5 mg]肌內注射,0.5 mg/次,1次/d,持續治療21 d;②Vit B1(廣東恒健制藥有限公司,批準文號:國藥準字H44020620;規格:10 mg)肌內注射,100 mg/次,1次/d,持續治療21 d;③潑尼松(浙江仙琚制藥股份有限公司,批準文號:國藥準字H33021207;規格:5 mg)口服,清晨頓服1~2 mg/kg,3 d后遞減5 mg直至停藥;④采用紅外線康復治療儀(鄭州市中星醫療設備有限公司,型號:ZX-900)照射治療,30 min/次,2次/d,持續治療21 d。

1.2.2觀察組:在對照組治療基礎上給予注射用人血丙種球蛋白(山西康寶生物制品股份有限公司,批準文號:國藥準字S20094004;規格:5%∶50 ml)靜脈滴注,劑量為1 d/kg,將其溶于150 ml葡萄糖溶液中混合均勻后給藥,1次/d,連續給藥2次。

1.3觀察指標:①對比兩組患兒的一般資料。②對比兩組患兒的臨床效果,參照《諸福棠實用兒科學》中的標準:顯著控制:治療后眼瞼閉合良好,面神經功能基本恢復,對日常生活幾乎無不良影響;好轉:治療后眼瞼閉合有所改善,面神經功能有所好轉,對日常生活有輕微影響;無效:治療后眼瞼閉合無明顯改善,面神經功能基本無變化甚至加重,對日常生活有嚴重影響。總有效率為(顯著控制例數+好轉例數)÷總例數×100%。

2 結果

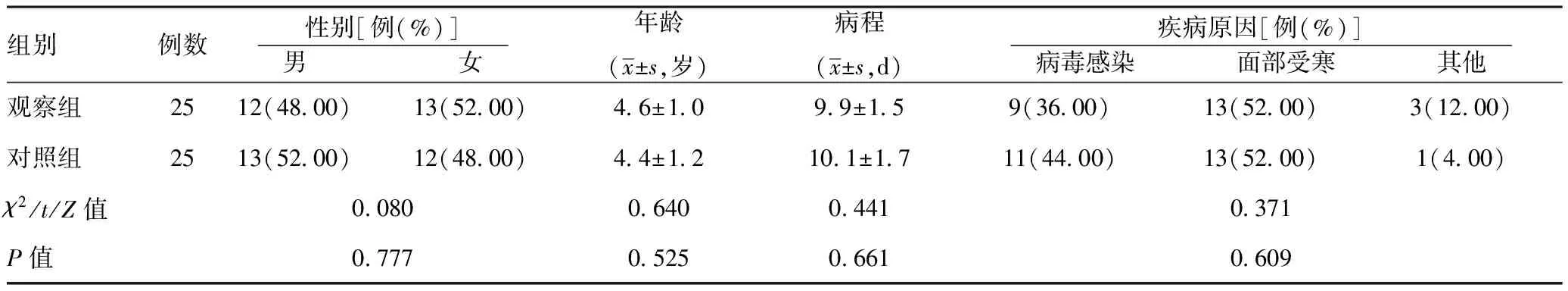

2.1兩組患兒一般資料比較:觀察組和對照組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

表1兩組患兒一般資料比較

組別例數性別[例(%)] 男 女 年齡(x±s,歲)病程(x±s,d)疾病原因[例(%)] 病毒感染 面部受寒 其他 觀察組2512(48.00)13(52.00)4.6±1.09.9±1.59(36.00)13(52.00)3(12.00)對照組2513(52.00)12(48.00)4.4±1.210.1±1.711(44.00)13(52.00)1(4.00)χ2/t/Z值0.0800.6400.4410.371P值0.7770.5250.6610.609

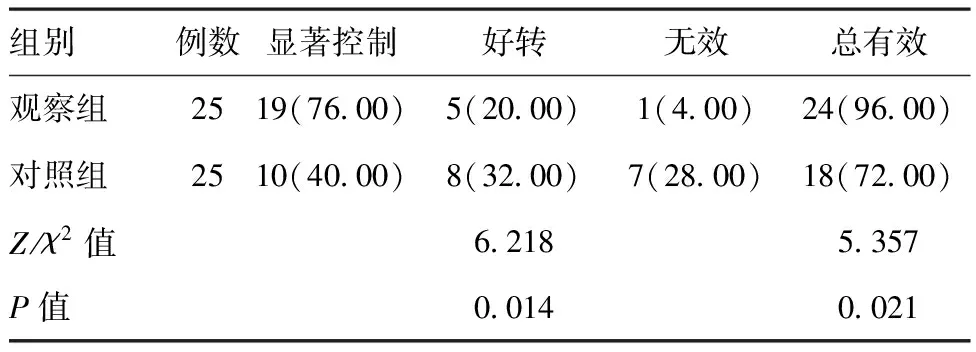

2.2兩組臨床效果比較:觀察組臨床效果分布情況和總有效率與對照組比較差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2兩組臨床效果比較[例(%)]

組別例數顯著控制好轉無效總有效觀察組2519(76.00)5(20.00)1(4.00)24(96.00)對照組2510(40.00)8(32.00)7(28.00)18(72.00)Z/χ2值6.2185.357P值0.0140.021

3 討論

周圍性面癱在任何年齡段均可發病,男性與女性的發病率相近,絕大多數周圍性面癱患者為單側患病,以口眼歪斜、難以完成閉眼、鼓嘴或抬眉等動作為主要臨床癥狀。此類疾病發生的最主要病理改變是神經纖維節段脫髓鞘改變,而修復受損的神經纖維難度較大。在成年人群中周圍性面癱較為常見,且臨床治療方法較多[4]。丙種球蛋白是兒科常用藥,多應用于難治性肺炎支原體肺炎、病理性黃疸、川崎病、病毒性腦炎患兒中,但是該藥物對周圍性面癱患兒的治療作用仍未明確,仍需要進一步探討研究才能為其在臨床實踐中的推廣應用奠定基礎。

本研究中,觀察組臨床效果等級分布情況明顯優于對照組,且前者總有效率遠高于后者,提示丙種球蛋白對小兒周圍性面癱的治療作用顯著,且臨床療效理想。在周圍性面癱患兒中,常用的西藥有彌可保、Vit B1、潑尼松等,可配合應用,達到一定的療效,其中彌可保能預防周圍性面癱患者髓鞘纖維變性,并且可刺激軸突再生,Vit B1能夠促進神經功能恢復,加快面肌正常活動功能的恢復,潑尼松屬于類固醇激素,能夠控制神經纖維病變加重。在此基礎上配合應用紅外線康復治療儀有助于加快恢復進程[5]。丙種球蛋白能對致病抗體產生中和作用,并且還可抑制超抗原,阻止細胞毒性T細胞的活化與擴增,因此能夠有效控制周圍性面癱患兒的臨床癥狀。此外,有既往研究顯示[6],丙種球蛋白還可阻止補體與其他因子的結合,增強機體的抗病毒能力,對髓鞘自我修復功能也有良好的增強作用。另一方面,丙種球蛋白在小兒周圍性面癱治療中應用能夠通過控制血漿中腫瘤壞死因子-α的水平從而減輕炎性反應,對巨噬細胞介導的脫髓鞘作用也有良好的抑制效果[7]。因此,在傳統治療和康復治療方法的基礎上對周圍性面癱患兒采用丙種球蛋白治療能夠發揮良好的作用。

綜上所述,建議對周圍性面癱患兒在傳統治療和康復治療方法的基礎上聯合給予丙種球蛋白靜脈滴注,以增強臨床效果,從而發揮良好的治療作用。