橋本腦病1例報告

陳倩倩,南光賢,于 樂,吳坤軍

(吉林大學中日聯誼醫院,吉林 長春 130033)

橋本腦病(hashimoto′s encephalopathy,HE)是一種排除顱內腫瘤、卒中、代謝性、感染性等疾病,且以甲狀腺抗體增高為特點的罕見自身免疫性腦病。于1966年首先由Lord Brain報道[1]。臨床表現及影像學檢查無特異性,故臨床易出現漏診、誤診。但該病對糖皮質激素反應良好,故早期診斷及治療至關重要。我院新收治1例橋本氏腦病患者早期診斷并治療后好轉,預后較好,隨訪無復發,現報告如下。

1 病歷摘要

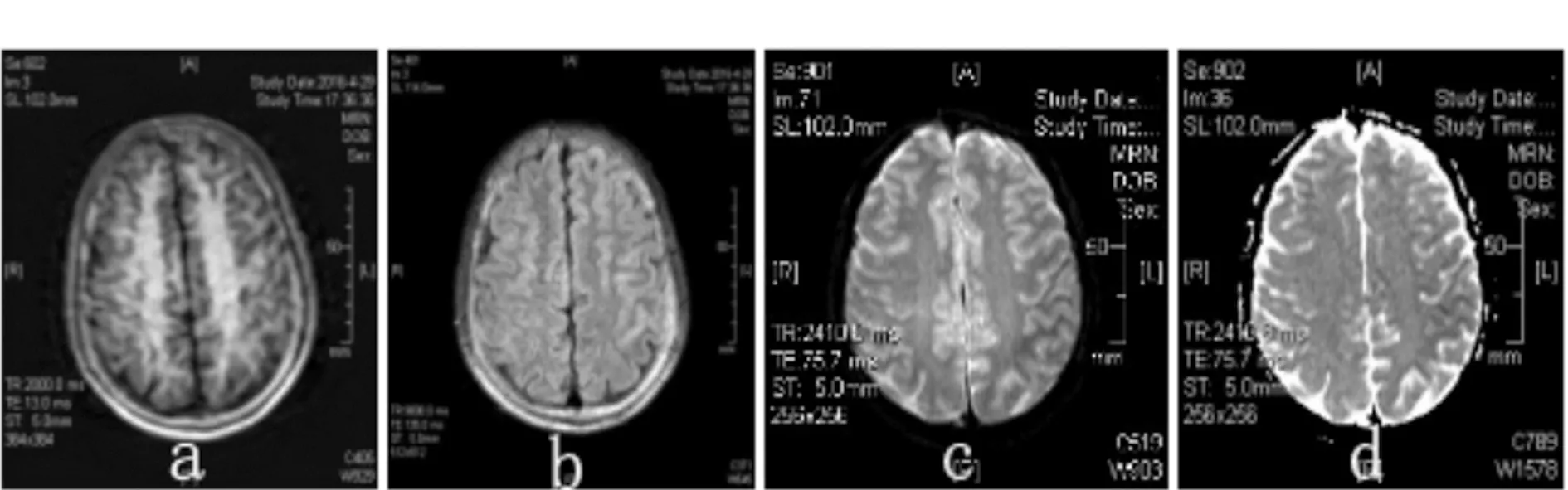

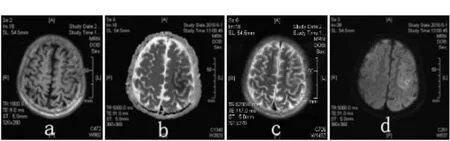

患者男性,16歲,因肢體麻木無力3 d,發作性抽搐7 h入院。3 d前無明顯誘因出現肢體麻木無力,首先出現左上肢麻木,不能抬舉,繼而出現右側口角及右下肢麻木無力、言語不清,5 h后上述癥狀緩解,遺留言語不清,2 d前晨起完全緩解,但早餐后外出上學途中上述癥狀再次出現,就診于當地醫院,未給予診治。7 h前突然出現抽搐,表現為大叫一聲后雙眼向左上方凝視,左側口角下垂,左上肢屈曲,右下肢伸直,呼之不應,大汗淋漓,大小便失禁,約3 min后緩解,共發作2次,癥狀相似。既往甲狀腺功能亢進癥(甲亢)病史2年,不規律口服抗甲狀腺藥物治療。反復低鉀血癥1年。入院時查體:構音障礙,左上肢肌力3級,左下肢肌力4級,右上肢肌力2級,右下肢肌力3級,四肢腱反射消失,雙側Babinski征陽性、Chaddock征陽性,余神經系統查體未見明顯陽性體征。入院后輔助檢查:頭部MRI(入院當天)可見左側頂葉長T1略長T2信號影,Flair呈高信號,DWI呈略高信號,ADC呈低信號,T1未見明顯異常。見圖1。入院后第3天復查頭顱磁共振檢查結果示:左側頂葉斑片狀長T1長T2信號影,擴散加權成像序列DWI呈斑片狀高信號,表觀擴散系數圖ADC呈低信號。見圖2。檢測甲狀腺功能結果示:促甲狀腺激素(TSH):0.005 00 mIU/L(正常參考值0.372 00~4.940 00 mIU/L),游離三碘甲狀原氨酸(FT3):47.60 pmol/L(正常參考值3.10~6.80 pmol/L),游離甲狀腺素(FT4):100.0 pmol/L(正常參考值12.0~22.0 pmol/L),三碘甲狀原氨酸(T3):7.04 nmol/L(正常參考值1.35~3.15 nmol/L),甲狀腺素(T4):358.9 nmol/L(正常參考值70.0~156.0 nmol/L),抗甲狀腺過氧化酶抗體(TPOAb):288.4 IU/mL(正常參考值0.0~34.0 U/mL),促甲狀腺素受體抗體(Anti-TRAb):36.14 IU/L(正常參考值0.10~1.75 IU/L)。抗甲狀腺球蛋白抗體(TgAb):970.30 IU/ml(正常參考值0.00~115.00 IU/ml),血清抗甲狀腺微粒體抗體測定TmA:27.5%(正常參考值0.0%~25.0%)。腦電圖示:雙側半球為不對稱的彌漫性δ波為主的慢波活動,左側額極更顯著。行腰椎穿刺壓力120 mm H2O(1 mm H2O=0.0098 kPa),腦脊液:細胞數1×106/L[正常參考值(0~15)×106/L],葡萄糖3.0 mmol/L(正常參考值2.2~3.9 mmol/L),Cl:123.8 mmol/L(正常參考值120.0~132.0 mmol/L),總蛋白:0.24 g/L(正常參考值0.12~0.60 g/L)。墨汁染色陰性。血常規:白細胞計數(WBC)12.66×109/L[正常參考值(4.0~10.0)×109/L],中性粒細胞80.2%(正常參考值50.0%~70.0%),淋巴細胞13.9%(正常參考值20.0%~40.0%),紅細胞計數4.4×1012/L[正常參考值(4.00~5.5)×1012/L],血紅蛋白87.0 g/L(正常參考值120.0~160.0 g/L),血小板計數284×109/L[正常參考值(100~300)×109/L]。生化檢測:K+5.00 mmol/L(正常參考值3.5~5.1 mmol/L),Na+137.17 mmol/L(正常參考值137.00~145.00 mmol/L),Cl 105.90 mmol/L(正常參考值98.00~107.00 mmol/L)。抗核抗體系列、C-反應蛋白、紅細胞沉降率正常。腎功能、肝功能、尿常規、凝血常規結合患者病史及檢查結果,診斷為橋本腦病,給予甲強龍0.5 g靜脈滴注沖擊治療、丙戊酸鈉片0.5 g,2次/d口服抗癲癇治療、甲巰咪唑(早20 mg,晚10 mg)抗甲狀腺治療。入院后第1天患者再次抽搐發作, 表現為雙上肢屈曲,雙下肢伸直,眼球向左側凝視,共發作3次,3~4 min,每次發作均給予苯巴比妥鈉10 mg肌內注射、地西泮10 mg靜脈推注,抽搐發作終止。患者言語不清、肢體活動不靈逐漸好轉,甲強龍應用第5天劑量減半為240 mg,第10天改為120 mg,第13天改為60 mg潑尼松口服出院,每5天減半量,直至停藥。出院時言語可被他人理解,家屬攙扶下可行走,右上肢肌力3級,右下肢肌力4級,左側肢體肌力5級。2個月后患者完全恢復正常,頭部MRI病灶消失,腦電圖正常,停用丙戊酸鈉片。隨訪1年病情無反復。

圖1 2016年4月29日MRI T1、T2、DWI、ADC,可見左側頂葉略長T2信號影,Flair呈高信號,DWI呈略高信號,ADC呈略高信號,T1未見明顯異常

圖 2 2016年5月1日MRIT1、T2、DWI、ADC,可見左側頂葉略長T1長T2信號影,DWI呈高信號,ADC呈低信號

2 討論

橋本腦病的發病率為2.1/10萬[3]。由年輕到老年皆可發病,以女性多見,平均年齡40歲,男∶女為4∶1[4]。HE臨床表現復雜多樣,有研究報道將其分為幾個類型:①以卒中樣發作為特征的血管炎型;②以癡呆、精神癥狀為特征的彌漫性進展型;③混合型,也可見癲癇、震顫、肌陣攣、昏迷等癥狀。本例患者既有卒中樣發作,又有精神行為異常,并出現癲癇發作,為混合型。

目前,HE的發病機制尚不明確,可能的參與機制有:①自身免疫機制介導的神經系統血管炎,引起微血管破壞導致腦灌注降低,可累及大腦皮層、皮層下白質及腦干,出現局灶神經神經系統功能缺損或昏迷癥狀;②促甲狀腺激素過度釋放引起的毒性效應;③甲狀腺組織與神經組織有共同的抗原決定簇,病理狀態下產生的自身抗體可同時對神經細胞或α-烯醇化酶產生免疫殺傷作用[2];④遺傳易感性與環境因素共同作用的結果;⑤為急性播散性腦脊髓膜炎的復發形式。本例患者以抽搐、卒中樣發作為主要表現,考慮可能與促甲狀腺激素過度釋放引起毒性效應及自身免疫機制介導的神經系統血管炎,引起局部腦灌注降低累及大腦皮層及皮層下白質雙重機制作用結果。

橋本氏腦病患者甲狀腺功能可能亢進、可能降低、可能正常。抗甲狀腺抗體在HE中所起的作用目前尚存在許多爭議。有學者研究發現,抗甲狀腺抗體的水平與HE的臨床過程一致,隨臨床癥狀的好轉而滴度下降;但亦有學者認為二者無相關性,抗甲狀腺抗體有可能僅僅是自身免疫反應的一個標志物。但多數學者認為,抗甲狀腺抗體陽性對是診斷HE的重要依據。

橋本腦病患者腦脊液、腦電圖及影像學檢查可有異常改變,但無特異性。腦脊液主要表現為蛋白質增高。腦電圖多表現為廣泛彌漫性慢波。頭部核磁共振可見非特異性皮層下白質及皮層T2異常信號,激素治療后可恢復正常。

Peschen-Rosin等提出HE的診斷標準,包括不能解釋的復發性肌陣攣、全面性癇性發作,精神異常或局灶性神經功能缺損,并且包括以下5項中的至少3項[5]:①異常腦電圖;②抗甲狀腺抗體增高;③CSF蛋白增高;④對糖皮質激素反應良好;⑤不明原因的頭顱MRI異常。

橋本氏腦病是一種自身免疫性疾病,應用大量糖皮質激素短程沖擊治療臨床療效顯著,對部分不能應用激素,激素不敏感患者可聯合應用免疫抑制劑治療。尚有應用免疫球蛋白、血漿置換的報道。本例患者抽搐發作頻繁,給予丙戊酸鈉0.5 g口服,考慮本例患者為繼發性癲癇發作,因此可在病灶消失,腦電圖正常后停用抗癲癇藥物。

HE臨床診斷率一直很低,因此對于以癇性、卒中樣發作、精神異常及意識障礙發病者,排除感染性、腫瘤性、血管性、代謝性、中毒性、精神性、全身性疾病引起腦病的情況下,要考慮到HE的可能,多數患者對皮層類固醇激素治療反應良好,故早期診斷是避免HE患者死亡的關鍵。